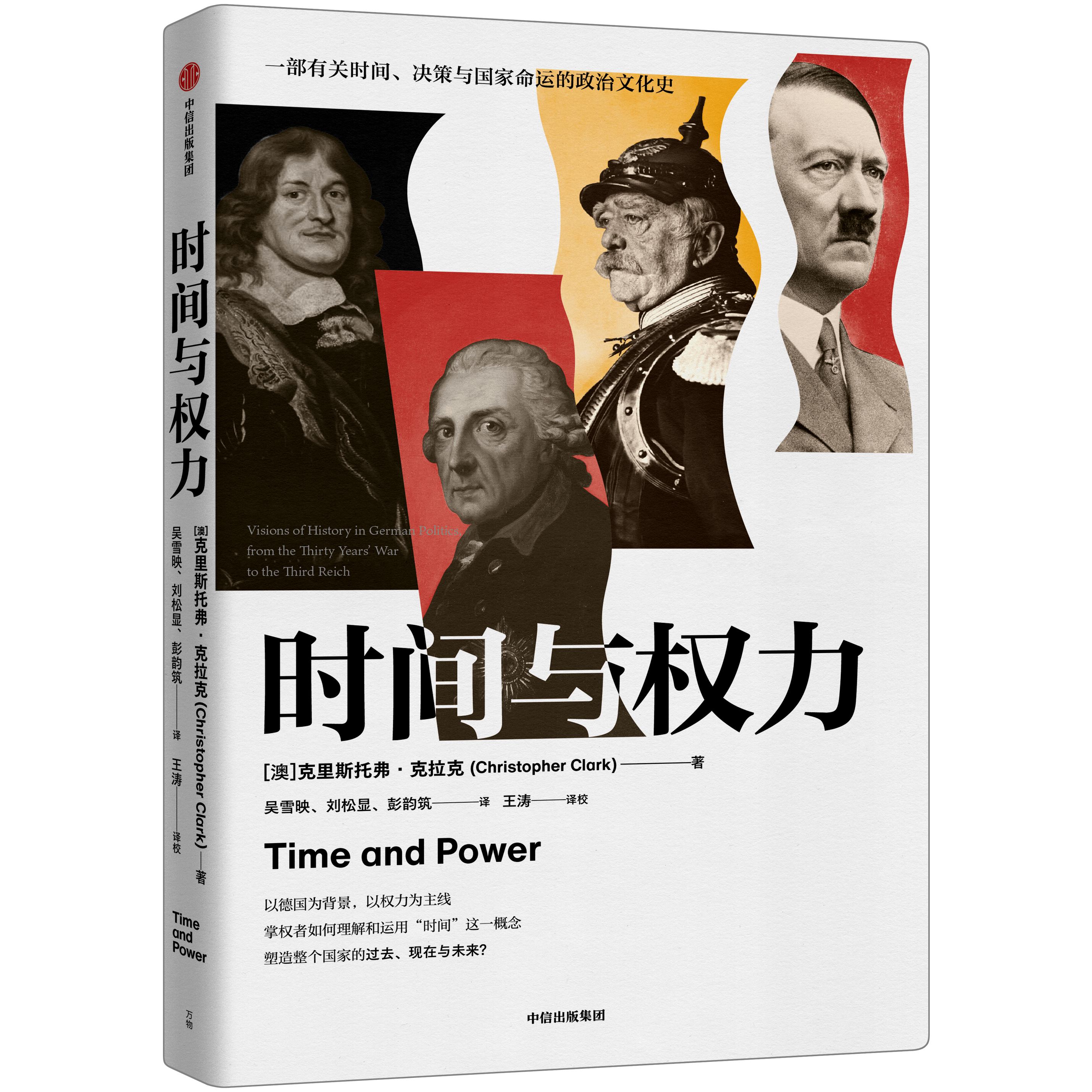

《时间与权力》

[澳]克里斯托弗·克拉克 著

吴雪映 刘松显 彭韵筑 译

王涛 译校

中信出版集团出版

从在“三十年战争”的炮火中饱受摧残,到第三帝国时期企图掌控世界,德国在不同统治者治下走出了一条逶迤曲折的道路。我们不禁追问:德国乃至世界的政治决策者们,是如何理解和运用自己手中的权力,又是在何种理念的引领下做出决策,从而决定国家命运,影响世界的发展进程的?

为解答这一意义非凡的问题,德国史专家克里斯托弗·克拉克匠心独运,抓取“时间意识”这一富有哲学意义的切口,以四位德国历史的塑造者,即大选侯弗里德里希·威廉、弗里德里希二世、俾斯麦和希特勒作为研究样本,对“掌权者的权力与其时间意识的关系”这一议题进行了开创性的解读。

这一切口细长而深邃,不仅能让我们洞悉德国历史复杂而恢宏的另一面,也为我们了解当下世界大国的对内政策和对外博弈提供了全新的观察视角。

>>内文选读

在让-莱昂·热罗姆于1859-1867年创作的油画《恺撒之死》中,古罗马的元老院变成了犯罪现场。翻倒的椅子见证了刚刚发生的一场斗争。一具尸体躺在前景中,覆盖着白色织物。在中间的位置,穿长袍的人走出了房间;所有人都举起了剑,除了最后一个(布鲁图斯?),此人尚未举剑,但想必很快就会。远处的背景是一道通向日光和广场的拱门。从被谋杀的恺撒到即将离去的议员以及充满阳光的拱门之间的目光的短暂旅程,也是一段通向未来的旅程:这一重大事件的消息将从会议厅传到广场,进入公众的视野,最终与罗马的历史融合在一起。热罗姆的这幅画描绘了一个叙事密集的场景,散布着刚刚发生的事情的线索,以及对接下来将要发生的事情的暗示,仿佛画家试图将更多的时间压缩进画面中,而不是一个静态的二维平面图在逻辑上能够容纳的时间长度。《恺撒之死》是典型的“情节画”,在19世纪40-80年代欧洲学院派的画廊展览中越来越占主导地位,正如尼娜·吕布伦认为的那样,历史画和风俗画的传统融合产生了饱含某个特定时刻的图像。

▲让-莱昂·热罗姆,《恺撒之死》(1867)来源:巴尔的摩沃尔特艺术博物馆

国际象棋的一个显著特点是以瞬间之时来衡量,每一个瞬间都有一系列新的、不可预见的机会和威胁。游戏是历时性的,但它也在力量的平衡被暂时冻结的时刻发生演变,在这样的时刻中,必须对下一步做出决定。俾斯麦的政治理念也是如此——如果政治才能意味着要处理各种力量之间的关系,而这些力量的相对实力和相互关系是不断变化的,那么是否成功就取决于能否在特定的时刻采取行动,比如当前的情势(无论多么短暂)恰好有利于一个特定的行动方案。“抉择时刻”和“决定性时刻”(两者并不完全相同)是构成俾斯麦政治自我叙述的连接点。俾斯麦在1850年秋天问一位政治伙伴,如果人们不能确定在“决定性时刻”君主的支持是否会到来,那么为建立普鲁士主导的德意志邦联而寻求与奥地利进行军事对决有什么意义呢?他在1873年5月对威廉一世说,应该推迟向帝国议会提交新的新闻法,“直到德国刑法典的统一为起诉和谴责新闻界应受惩罚的行为创造了一致的基础时刻”。在1878年夏天给巴伐利亚国王的一封信中,俾斯麦承认,如果新的议会不能支持反对社会民主党的措施,那么可能有必要考虑解散,“但我不认为今年秋天会出现做出这一决定的正确时机”。在关于德国的《王朝与族群》一章中,俾斯麦指出,他总能成功地赢得普鲁士君主(威廉一世)“从德意志角度对发展计划”的支持,因为“在决定性时刻”威廉一世总是倾向于国家事业。1870年11月,“在皇家头衔问题至关重要的时刻”,俾斯麦在回忆录中写道,正是他自己的花哨步法使巴伐利亚国王同意宣布“德意志皇帝”的计划。在这种情况下,机会之窗是如此之窄,以至俾斯麦用“脆弱的纸张和不好用的墨水”在餐桌上潦草地写下了这封决定性的信,并以最快的速度亲手将其从战火连绵的法国送到巴伐利亚国王面前,后者当时因牙痛而在旧天鹅堡卧床不起。这里的意义在于,即使是最轻微的延迟也可能改变历史的进程。当然,政治决策的时机被造成某些限制和机会的情况打断的想法并不新鲜。大选侯曾恳求他的庄园给钱,他提到了“当前形势”的紧迫性。不同的是,在俾斯麦的时代,时事形势似乎既更难解读,也变化更快,以至干预、选择和决定的压力成为一种生存条件。

俾斯麦以这种方式构建了自己的叙事风格和自我理解,阐述了一种属于经验和解释学范畴的对时代的感知,以“时刻”的支配地位为标志。历史学家德罗伊森在1851年指出,1848年的革命与此有关:通过释放大众作为公共生活中不可预测的因素,革命给欧洲政治带来了一种无法逃避的“对当下的恐惧”。19世纪中期电报带来的信息革命非但没有废除时间(像有些人声称的那样),反而为越来越小的时间单位带来了越来越大的价值,尤其是在股票交易所这样的市场环境中,获取信息的速度可能会带来商业优势。休·泽姆卡认为,在19世纪,工业和时钟的时间对生活所有领域的渗透“为过度感知时刻创造了条件”,这一时刻具备了挖掘隐藏意义来源的窗口的高度解释功能。乌尔里希·劳夫将时刻的扩散(巧合、创造、洞察、决策、启示等)视为现代时间意识的特征。

对俾斯麦的文本进行文学分析不在本研究的范围之内,但值得注意的是,他一生最亲密的朋友约翰·洛思罗普·莫特利所著的《尼德兰联省共和国史》(1860)是一部充满了决定、危险、机会、命运和启示的书。俾斯麦很熟悉这部作品,莫特利在每一章都把主人公的行为置于独特的时间范围内。其效果是提高了对每一个历史情况的偶然性、机会的时间有限性、威胁的突然性,以及往往对主角隐藏的、揭示事件真正含义的同时性的认识。当然是莫特利能够看到和理解这些时刻,而不是故事中的演员——从这个意义上说,它们只是历史学家杰出的诠释能力的产物。

这是俾斯麦同样向往的崇高立场。俾斯麦于1850年12月3日在普鲁士议会的讲话中,为普鲁士放弃(由普鲁士主导的)埃尔富特联盟并接受在奥地利领导下复兴德意志邦联的决定进行了辩护,该决定仅于4天前在《奥尔米茨条约》中提出。俾斯麦拒绝了那些民族主义议员的论点,后者谴责奥尔米茨是普鲁士的耻辱。他认为,在如此重大的问题上,普鲁士政府的决策不应该被公众情绪所左右,而应该基于对某一特定和偶然时刻的威胁和紧急情况做出冷静而准确的评估。“在这个如果我们全副武装赶往边境,邻国就将拿起武器反对我们的时刻……在这个(对普鲁士当局的)信任精神出现在那些通常唾弃它的人身上的时刻,在这个触及对外政策的每个问题……都事关战争与和平的时刻,为什么普鲁士要冒着诉诸战争的风险?”

俾斯麦的目的不是在立法机构赢得朋友(这篇演讲的效果恰恰相反),而是为了向宫廷推荐自己作为未来高级职位的候选人。有趣的是,俾斯麦之所以能做到这一点,是因为他没有把自己定位为某一趋势或原则的倡导者,而是把自己定位为一个独特的、有能力解读这一历史时刻的行动的人。在1870年的战争中,他反对军事指挥把他排除在决策过程之外的努力,其核心思想也是同样的。他说,战争的成功不仅仅是在战场上的胜利。处理武装冲突的更大后果需要政治技巧:“毕竟,要判断何时是开始从战争向和平过渡的正确时机,必须了解欧洲局势,而这是军事指挥官通常不具备的知识。”

▲俾斯麦(资料图片)

我们可以将这个关键时刻、时间点和瞬间的名单大大扩展——如今,这些回忆录的数字版本和大量通信的存在,使得追踪它们变得非常容易。潜在的要点很简单,这些对决定性时刻的提及——全书多处可见——并不是一种写作风格或隐喻。它们将我们带到俾斯麦理解政治时间的核心。如果说国内外的政治意味着试图管理众多国内和国际变量之间的互动,而这些变量之间的相互关系在不断变化,那么随之而来的高级职位和权力理所当然地属于那些能够预见、解读和利用机遇并做出果断决定的人。

在一个政治生活展现为一系列具有决定性的关键时刻的精神世界里,推测反事实的情景是有意义的。在这些情景中,人们选择了不同的道路,或者根本没得选择。例如,在讨论1848年事件的过程中,俾斯麦在回忆录中思考了如果普鲁士政府通过积极和无条件的行动成功地确保了德意志的统一,而不是等待19世纪60年代才会显现的机会,那么可能会发生什么。也许不出所料,他得出结论说,事情会与原本的发展轨迹一样。但有趣的是,1848年仍然是这种对历史叙事的推测性调整的支点。

在另一个有趣的段落中,俾斯麦通过假设根本错误来解释德意志统一的延迟,根本错误是亚里士多德逻辑中的一个术语,表示将一个错误的前提插入演绎推理过程,从而得出错误的结论,即使这个过程在形式上是正确的。换句话说,俾斯麦梳理了普鲁士国家的历史,把它想象成一棵决策树,其中每一步都创造了一个新的分叉点,寻找最初的“错误转向”——这一探索对弗里德里希二世来说似乎毫无意义(当然,除了在战斗的情境中,他承认有一些高风险的决策时刻可能对决定结果至关重要),但对普芬多夫也一样,尽管他对当权者面临的选择情况很感兴趣,但他从未像俾斯麦那样在叙事中赋予“决定性时刻”以重要角色。俾斯麦(以典型的、自我夸大的、不合时宜的华丽修辞)表示,他自己和早先政治家之间的区别在于,他们没有(像自己一样)看到和理解历史可能性出现的时刻。

俾斯麦在职业生涯结束时,将自己的职业生涯视为一连串划时代的决定性时刻——与他分享过许多决定性时刻的年迈君主显然同意这一点。1887年9月23日,是俾斯麦被任命为“外长—首相”25周年,90岁的威廉一世在信中感谢俾斯麦将普鲁士提升到“世界历史上前所未有的名望和荣誉的级别”,并补充道:“我向你们发出这封信,是为了纪念过去25年中我们必须讨论和执行如此多重要决定的这座建筑的景象——愿它们永远为普鲁士与德意志的荣誉和利益而回响。”历史在流淌,但也在决定性时刻被分割开来。决策树的起止特征和时间流的连续运动是理解同一个过程的两种方式,就像国际象棋的逻辑可以通过复盘下棋顺序显露出来,复盘可以凭借时间,也可以凭借设想棋局中可能不曾真实存在的假定时刻的“棋式”而实现。赫尔穆特·沃尔夫在区分俾斯麦历史思维中的“演化性”和“比较性”层面时,几乎抓住了这种紧张关系。演化性思路是累积的、异步的和隐喻的:例如,国家和运动随着时间积累属性,逐渐变成现在的样子;比较性的选项和可能性则在事物的同步发展中达到相互平衡。

当然,这两者只是名义上的分离,因为如果一切真的在以一定的速度发展,那么良好的决策不仅需要权衡不同的目标和指标,还需要在不同的时间框架内同时工作的能力。俾斯麦回忆了他在19世纪60年代初处理石勒苏益格-荷尔斯泰因问题的曲折过程中所扮演的角色,他谈到了不同“行动层级”的问题,这些层级在今天被称为“优先级”,它们必须持续发挥作用,但它们的相对风险和收益是不断变化的。他对1870年危机的处理也是如此。当法国和普鲁士就西班牙空缺王位的候选资格发生争吵时,某种形式的德意志联盟出现在俾斯麦的愿望清单上,但这一进程的时机仍未确定。与法国的战争可能会受到欢迎,被视为加速解决德意志问题、走向统一的催化剂。但是面临来自巴黎的威胁而不宣战也是有用的,因为它们会提醒德意志南部各州岌岌可危的处境,因此需要在与普鲁士更密切的关系中寻求安全。俾斯麦也曾设想过一个长期的、完全没有战争的方案来解决普鲁士与德意志南部的关系问题。在他职业生涯的几乎每一个重要事业中,俾斯麦都以相对开放的心态参与竞争,不仅在方法和盟友关系上,而且在目标的顺序和时机上。

作者:克里斯托弗·克拉克

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋