论及宋辽关系,现在学界愈发倾向认为是“国”与“国”的交往,而不再遵循传统的夷夏之别观念。今人研究,早已超越古人的认知框架,从多角度解释这段复杂的历史关系。既有珠玉在前,后学者如何有新意、有依据,拓展这一领域,实属难题。

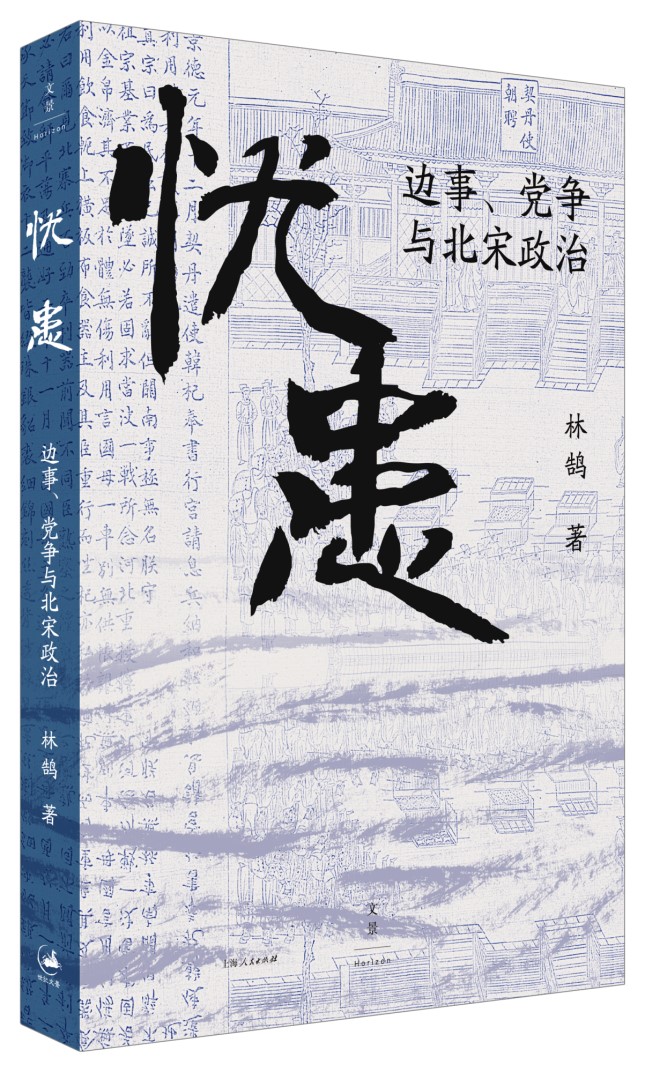

林鹄博士新作《忧患:边事、党争和北宋政治》令人耳目一新。此书对宋、辽、西夏三边关系的重要节点进行了细致分析,并将事态发展与皇帝个性、君臣关系、政治风气等互为联结,从而将国家外交话题有效延展至对政治本身的思考,拓展了论述的边界。

《忧患:边事、党争和北宋政治》

林 鹄 著

上海人民出版社出版

作者善于合理勾连不同史实,敢于做出不同于以往的推论。比如宋与西夏的斗争形势,作者认为是宋辽两国君王“昏招”频出的产物。本书的前两章,着重讨论澶渊之盟和庆历增币。作者指出,以澶渊之盟签订前的形势,主动权在宋不在辽。辽国虽大兵长驱直入,但后勤保障难,有进退维谷的风险;反观宋朝,可战亦可和,实际上,辽国在合约签订后,也生怕宋军围堵追杀。

再看澶渊之盟的内容,也可以印证这是一个“屈而不辱”的结果。盟约规定宋辽皇帝兄弟相称,遵循平等礼仪交往,宋朝每年付辽20万匹绢、十万两白银——作为契丹放弃燕云十六州部分领土的补偿。

纵然较之汉唐“虽远必诛”的威风,宋朝的以币求和,让人略感气衰,但就实际效果而言,以全国财政收入不超过5%的收入(算法有不同说法,姑取最大值),换取两国和平,远比战争的巨大耗费来得划算。陶晋生教授在他的《宋代外交史》中,也曾正向肯定这一政策。

实际上,北宋朝野也普遍认为,澶渊之盟结束了五代十国以来的混乱,是一项实实在在的历史功绩。因此,真宗在泰山封祀,并不是粉饰太平、虚张声势,在他自己来看,应当是为河北百姓带来和平,给大宋带来安宁。

真正打破宋辽平衡关系的是西夏,作者认为“庆历增币”这一事件的意义被低估。西夏由党项人建立,自李继迁、李德明、李元昊,逐渐强大,自1040至1044年,宋夏和议,辽国的插手与调停,演绎出新的三边关系。

宋朝方面,以吕夷简“以夷制夷”为主要思路,企图凭借与辽国的关系,让辽兴宗出面说服李元昊臣服,同时作为酬劳,宋朝将岁币从30万提高至50万,改文书中“助”字为“纳”。

宋朝的示弱,令人费解。本是一记“昏招”的“以夷制夷”,很有可能给宋朝带来更大的麻烦,可谁能想到,辽兴宗竟主动与西夏交兵,并大败而回。兴宗缘何如此?林鹄认为:“辽夏双方所以不能妥善解决边境争端,情况不断恶化,终至兵戎相见,正是因为宋夏和议问题使原本结盟的双方产生了难以调和的矛盾,最终被部族问题引爆。”

其实,兴宗完全可以阳奉阴违,但自大的心理,让他企图在宋朝面前树立权威——他想让李元昊低头,辽朝若能顺利平复此事,便可在辽宋关系中处于高位。从契丹使者多次来访打探,也可窥见此意。但是,当李元昊不肯就范,兴宗便不惜冒风险维护自身的地位,没想到却弄巧成拙。

在一番争斗之后,宋、辽、夏谁也没有占据上风,格局又大体回归。然而,一如往昔的态势,实则粉碎了宋朝的“太平幻象”,既有不想打的心魔作祟,也有打不过的心理阴影,宋神宗“富国强兵”的宏愿,也不免与此番刺激有关。

再如王安石的第二次罢相,作者认为,缘于其与神宗在对辽问题上的分歧。宋神宗和王安石,是一对历史上互相信任到难以置信的君臣。王氏二度拜相后,针对宋辽边界纠纷,神宗意欲割地求和,在作者看来,这一行为最终导致王氏二次罢相并不再复出;同时也透露出神宗隐秘的恐辽心态。

神宗对于西夏和辽国,有着截然不同的态度。对西夏是毅然决然,甚而狂飙突进地剿灭;对辽国则是患得患失、极度自卑的忍让。

神宗曾取得熙河之役的胜利,这次战争的敌人是唃厮啰,控制其政权,有利于夹击西夏。按照主将王韶《平戎策》构想,最终要占领“河湟”,对西夏形成钳制。没想到取得熙河地区后,包括神宗在内的政府班子受到鼓舞,过分乐观,随后便调集40万大军,企图一举消灭西夏,这次大决战以失败告终,而这次灵州惨败后,神宗仍不气馁,随后又有永乐之役的失败。“欲速则不达”,作者认为,针对西夏这类经济基础薄弱的政权,在哲宗朝所采用的遮断、浅攻更为实用。

相反,面对辽国的神宗,却像是换了一个人。1072年,宋辽在界河发生边境摩擦。王安石在排除辽国有意侵犯宋朝的可能性后,主张主动退让,遣散边境巡逻队,以免再生是非。王安石在“先夏后辽”的大方针下,并非一味忍让,而是在不必要引起纷争的点上,适当让步,避免盲动。

但是,王安石显然低估了辽国野心,事态不仅没有平息,而且辽国还要求河东地区的领土。作者认为,这件事的应对失策,“王安石要承担主要责任。他过于自信,低估对手,认为辽道宗平庸无能,没有见识和判断力,胸无大志,这是造成误判的主要原因”。

神宗执意不与辽国开战、惧怕契丹的心理,作者有所指出和分析,然而也有意犹未尽之感。除了将这种态度归结为之前的对夏战争失利,或与王氏扭曲的压抑关系之外,也许仍有其他要素值得探究。

作者有意识地对史学本质进行思考,并付诸于自身的历史写作,值得肯定。如其所言:“没有超越个人的历史必然性,有的只是特定人物在特定历史时刻,对特定问题作出的特定回应,以及相应产生的特定历史后果。”抛弃普遍性、因果律,而游走于历史的可能性,也许离真相更近,也更能作出有意义的阐释。

作者:赵慕宇

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。