“你为何不愿再读小说了呢?”

“和我自己人生的传奇相比,它们太过平淡无奇了。”欧·亨利回答。

熟悉欧·亨利和他作品的人都知道,他的人生可谓大起大落、荣辱相迭,就像他的作品一样充满了令人惊叹的偶然和意想不到的反转。他最早的传记作者曾总结:欧·亨利虚构的故事和他真实的生命体验之间“存在一种异乎寻常的结构性相似”。他创作的每一个小说的起承转合几乎完美地复现串联起了他的整个人生轨迹。

开端:当他还是一个满脸雀斑的小男孩时,便与“故事”结下了不解之缘

欧·亨利的小说总有一个风平浪静却引人注目的开篇。它足够简短却无法再简化,描述的人和事有点与众不同,所以能够迅速勾起读者的兴致。当然,它在欲言又止中埋藏了一丝悬念,营造出一种神秘莫测的氛围。此时的读者能够隐约觉察出某种异样,却无法判断哪个细节需要格外留意,也无法预料接下来到底会发生什么,便不会吃力不讨好地妄测故事的结局。

欧·亨利的人生也是这样的开篇。1862年9月11日,他出生在美国北卡罗莱纳州的中北部城市格林斯博罗。3岁时母亲病逝,因父亲酗酒加上生活无节制,入不敷出的他们搬到了祖父母家中,欧·亨利主要由严厉的祖母和性情古怪的姑姑抚养。15岁被迫高中辍学后,欧·亨利为了养活自己,到叔叔的药房当了5年学徒。尽管有着不幸的童年和孤独的少年,欧·亨利前20年的经历在当时的美国并不罕见,也唯有凭借“后见之明”才能评估这20年对他整个人生的意义。

但欧·亨利的小说/人生开篇终究是特别的。当他还是一个满脸雀斑的小男孩时,他便与“故事”结下了不解之缘。在姑姑的启蒙下,他爱上了莎士比亚、弥尔顿、狄更斯,迷上了欧洲的骑士传奇、印度的神话传说,更成为当地远近闻名的“讲故事小能手”,不仅讲得绘声绘色,还时不时地加入自己的想象。这让周边的人都觉得,这个小男孩和他的同龄人很不一样。

铺垫:他当过歌手、演过戏剧、做过药剂师和出纳员,最终,梦想成为画家的他将志向改为了作家

当读者一头扎进欧·亨利的小说世界,很快便会发现,他笔端流淌的不再是涓涓细流,而是汇入湖泊后泛起的涟漪,或是冲下陡壁形成的飞流。刚刚蜻蜓点水式的描述性文字突然加快了节奏,将人物和事件迅速缠绕在一起。接下来的每一处场景、每一场对话、每一桩插曲似乎都在向读者传递某种确定的因果信号,使读者按捺不住猜测的冲动,甚至对故事的走向有了信心满满的判断。

▲珍妮·克雷恩(左)和法利·格兰杰(右)在影片《锦绣人生》中饰演德拉和她的丈夫吉姆。本片由五个短片组成,改编自欧·亨利的五部短篇小说

欧·亨利也是这样步入成年,开启了人生的千回百转。20岁那年,他受邀到德克萨斯州的一个牧场做客,开阔的旷野和牧羊人的劳作让原本体弱多病的他如获新生一般。接着,他到奥斯汀寻一份正式的工作,当过歌手、演过戏剧、做过药剂师和出纳员,闲暇时开始了自己的文学创作,也正是在这个时候,昔日梦想成为画家的他将志向改为了作家。当他的幽默小品文陆续刊登在一些地方报纸上,他的野心急剧膨胀,买下了当地的一家周刊,创办了一份仅有一年寿命的幽默杂志。创业失败后,他举家搬往休斯顿,成为《休斯顿邮报》的记者和专栏作家。当家乡的人接到他从德克萨斯寄回的家书、看到他的名字出现在报纸一隅,他们欣慰地感慨,欧·亨利总算苦尽甘来,更对他的前途充满信心:很快他就能在国家级的报纸杂志显露头角,成为闻名全国的漫画作家或是旅行记者。

曲折:不按常理出牌是欧·亨利惯常的创作“把戏”,即便如此,他如何也预料不到自己的人生会如此出其不意

欧·亨利绝不会让读者猜中自己小说的结局。当发现越来越多的情节并没有按照自己猜测的路线走,读者感到诧异,开始动摇方才自己对结局的预判。当越来越多的“意外”向读者涌来,他们不得不放弃继续猜下去的尝试,而是更加耐心、也更加小心地深入故事内部,重新做回文字的追随者。

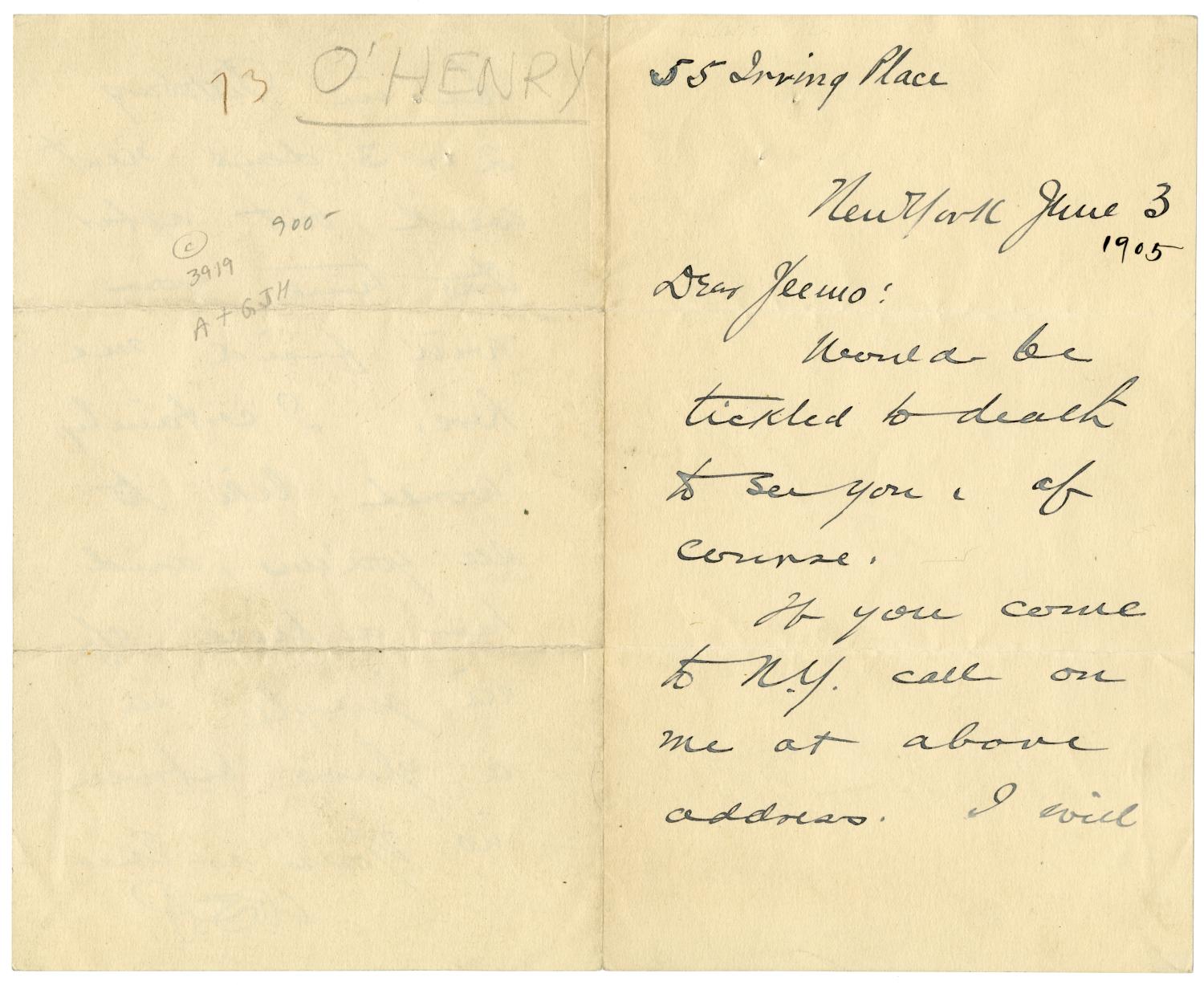

▲欧·亨利的亲笔信

不按常理出牌是欧·亨利惯常的创作“把戏”,即便如此,他如何也预料不到自己的人生会如此出其不意。1896年,他被诉挪用公款而入狱,案子本身并不严重,但处于保释期的他在传讯到庭的前一天做了逃犯,一路逃到了洪都拉斯。次年,闻讯妻子病危,他回到家中,随即被捕。1898年,他再次锒铛入狱,被关押在俄亥俄州的监狱。一次闲聊中,狱警问他会做点什么,他下意识地回答:“我是一个报刊记者”。他又随口补充了一句:“哦,对了,我还是个注册药剂师。”没想到,这个曾让他感觉备受束缚而厌倦的行当却意外成就了他。他被分派到监狱医务室,拥有了相对自由的空间和时间。加上从狱友那里搜集了许多有趣的故事素材,他开始创作短篇小说,并正式启用“欧·亨利”这个笔名。为了贴补狱外女儿的生活费,他只投稿给那些发行量大、稿酬优厚的商业杂志。为了满足大众读者的阅读快感,他的作品短小凝练却引人入胜,在轻松娱乐之间夹杂了抚慰人心的温情流露,以一种甜美的伤感网罗了万千读者的心。

显然,他成功了。但如同他小说中的人物总被这样或那样的不幸击中、被命运之神玩弄于股掌,此时的欧·亨利深觉自己犹如汪洋中的一根悬木,何去何从皆由天命。

高潮:从格林斯博罗的小男孩到西部牛仔,从职业记者到跨国逃犯,从监狱药剂师到畅销小说家,欧·亨利一次次演绎何为人生的反转

让欧·亨利家喻户晓的是他的标志性结尾。正当读者放缓脚步走近小说尾声的时候,一场“意外”让故事戛然而止。它汇聚了人物的幸与不幸,驱散了事件之间的因果迷雾,它的天衣无缝超出了常人的想象,却令人心服口服。它点亮了整个故事,也点醒了迷茫中的读者,使他们先是揉揉眼睛,几番重读之后才敢确认。“意外”的巧合无疑让读者大吃一惊,但回过神来,他们也为自己的吃惊而感到吃惊。因为“意外”并非从天而降,而是从头注定,不管自己曾多么细致地阅读,到底还是疏忽了。

但最伟大、最让人欣慰的“意外”并不在小说中,而是真切地发生在欧·亨利身上。因狱中表现良好,欧·亨利提前获释。1902年,他移居纽约,创作了上百篇饱受赞誉的短篇小说,成为大众和评论界竞相追捧的人物——“纽约传奇的发现者和诠释者”“城市版的布雷特·哈特”“在世的最伟大的短篇小说大师”“美国的吉卜林、莫泊桑、果戈里”。从格林斯博罗的小男孩到西部牛仔,从职业记者到跨国逃犯,从监狱药剂师到畅销小说家,欧·亨利一次次演绎何为人生的反转,更在不惑之年的高光时刻诠释了何为“意料之外、情理之中”,因为此时惊艳众人的力量正得益于他此前所有的经历,那些曾有意无意表露的倾向和暗中的试探、以及一切偶然的机缘和顺势而为的选择,这是巧合使然,也是埋下伏笔后的自然而然。

传奇:能近乎完美地将故事与人生贴合于同一轨迹,是欧·亨利呈现给世界的最美好的惊喜

就这样,拥有传奇般人生的欧·亨利成了美国、乃至世界短篇小说界的传奇。如果说,华盛顿·欧文用神秘浪漫的欧洲古老传说使美国短篇小说驰名英语世界,爱伦·坡用精密的文字规则确立了短篇小说标准化的创作技艺,纳撒尼尔·霍桑用象征主义的背景和题材为短篇小说注入了寓言色彩,那么可以说,欧·亨利用超越了时间和空间界限的叙事手法和人性主题赋予了短篇小说“放之四海皆准”的可读性。

每当谈起欧·亨利,他小说中的人性总为人津津乐道。但一部文学作品拥有人性并不稀奇,不值得大张旗鼓地炫耀。欧·亨利小说的特别之处在于,它总是以一种猝不及防的方式展示人性,用“意外”激起读者触电般的惊诧感,又用人性为“意外”赋予了合法性。它让读者获得了一种没被辜负的满足感,还能使读者在合书闭目后,久久难以平复内心的波澜。

没有欧·亨利式的结尾,便没有文学史上的欧·亨利。然而,结尾的力量不是来自于结尾本身,而是来自于作者从始至终的精心布局与全面操控,使小说中的每一个字都在积蓄力量,直至最后汇聚在一起爆发。比如,《麦琪的礼物》“全知全能”地叙述了德拉的所思所想,却对吉姆的所作所为匆匆带过,对其内心活动更是闭口不谈,这才使小说结尾的“真相大白”不仅带给德拉和吉姆惊喜,更带给一直蒙在鼓里的读者惊喜。《最后一片叶子》将贝尔曼描述为一个身材瘦小、脾气暴躁的酗酒老头儿,他叨叨了几十年自己“未来的杰作”,却没有任何动笔的迹象。显然,这样的人物勾不起读者的欣赏和共情。而正因为此,贝尔曼意外而死的结局才充满了引人垂泪的悲情,读者感动感慨的同时又不免愧疚自责:刚刚还在嘲讽嫌弃贝尔曼的真的是自己吗?

▲插画师为2017年版(尼格玛出版社)欧·亨利的短篇小说而创作的系列插图

悖论的是,越是精巧就越是脆弱。欧·亨利的小说是靠各种巧合搭建的,是用人性的必然解释故事的偶然,从而击中读者的心。但巧合从来不是大众生活的主角,精致的情节与平庸的现实之间存在着巨大鸿沟,这让整个小说缺乏重力。小说内部环环相扣的细节犹如多米诺骨牌,任意一个稍作更改,小说便会全盘散架。更不要说人性本身往往是复杂而纠结的,单凭它支撑起一桩桩偶然,不仅有简单化之嫌,还会时常显得生硬刻意。比如,《麦琪的礼物》中,吉姆的金表和德拉的秀发,一个是承载了家族记忆、失而不可再得的传家宝,一个是令人艳羡、却能够不断再生的商品,它们的珍贵程度很难相提并论。但话说回来,假如德拉用某件意义非凡的嫁妆而不是头发去典当,故事就完全讲不下去了。《最后一片叶子》中,贝尔曼被刻画为向来“瞧不起别人的温情”的孤僻者,却突然自称是刚搬进来不久的两位青年女画家的保护神,不仅对她们关爱有加,甚至不惜以命救命。贝尔曼的这般反转和深情显然很不寻常,这背后的建构与挣扎却没有揭示,这使故事显得难以自洽。

如果说契诃夫的短篇小说犹如大海中若隐若现的巨鲸,它因庞大粗糙而显得迟钝,但它是从大千世界中攫取的一个聚焦点,由此能够窥见一个民族的跌宕和一个时代的沧桑,那么欧·亨利的短篇小说犹如养在水族箱中的名贵金鱼,它小巧灵动而让人赏心悦目,却因太过娇贵而只能存活于一个狭小自足的封闭空间。阅读契诃夫需要安静的环境和无杂念的心,保不齐还要读上个三五遍,阅读欧·亨利却是随时随地可以进行的。人们往往被欧·亨利小说完美精致的设计吸引而时常忘记探究它的深层,更不忍心解剖它的肌理,任何外部因素的介入对它而言不仅是多余的、甚至是致命的。用王安忆的话来说,欧·亨利的故事总是太过圆满而缺乏回味。

相比之下,欧·亨利的人生结尾就没如此圆满了。在纽约名利双收后的他逐渐沉迷于酒精与赌博,加上挥霍无度的消费使他不得不赚取更多的稿酬。一味追求创作的速度和数量使他后期的作品良莠不齐,写作的劳累和无节制的饮食起居也使他的身体严重受损。48岁那年,他因肝硬化离世。如同他的小说总是略显着急地走向结尾,生怕流失习惯于快餐阅读的大众读者,欧·亨利的人生也是匆匆而终,令人遗憾唏嘘。但不同于小说的“脆弱”,欧·亨利的早逝反倒更加衬托出他曾经受过的众多坎坷与积淀的厚重。

小说的技艺也是人生的技艺,只是人生比小说更有感染力,甚至更戏剧化。能近乎完美地将故事与人生贴合于同一轨迹,是欧·亨利呈现给世界的最美好的惊喜。

相关链接>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“欧·亨利式结尾”独树一帜的是什么?

帕帕拉佐

作为美国短篇小说巨匠,欧·亨利的小说艺术独树一帜,其作品结尾的艺术,更是举世闻名。所谓“欧·亨利式结尾”,更是流传成为了以他名字命名的独特文学现象,指的是小说在结尾部分发生与之前完全不同的转折,从而使人物的性格、心理与命运发生巨大变化,这个变化是出人意料的,但在细品之后,又是合情合理的,独特的艺术魅力就此产生了。这种独特之处普遍存在于欧·亨利的短篇小说中。

不知什么缘故,国内文学界对欧·亨利的研究并不热衷,关于这位作家的一些研究和资料少之又少。相比之下,与之几乎同时代的并称为“世界三大短篇小说家”的另两位,契诃夫和莫泊桑在国内文学界得到的认同远超于欧·亨利。

不过,读者还是很爱欧·亨利。他在世时的高产或许正是他不被文学界重视的一个原因,似乎总有种思维定式:卖座的肯定不是顶尖的,文学也一样遵循着这种偏见。

欧·亨利的短篇里,总能见到希望之光,无论作家写的是如何黑暗的环境。对于人生绝不一帆风顺,甚至可以讲充满崎岖曲折的作家来说,笔下依然能呈现如此多带有人性光辉的篇章,这是欧·亨利十分难得的地方。当然,欧·亨利也讽刺,对那些贪慕虚荣的人,欧·亨利式的讽刺同样令人叫绝,但他的讽刺并不刻薄,更多的是让人开怀一笑。他笔下的盗贼、骗子,应该是文学史上少见的小偷和骗子,因为欧·亨利本身是一个穷苦的人,长期生活在社会底层,当过牧童、药剂师、办事员、出纳员,明白底层大众的艰辛,所以他从不讥讽小市民和底层民众,相反给予了他们极大的同情。文学界有一部分的声音认为,欧·亨利对社会批判的力度不够,从而影响了其作品的深度。然而,在那充斥着堕落衰败的美国社会里,对丑恶的描写还不够多吗?欧·亨利的作品处处都充满着人性的光辉,所谓经典理当如此。

在他的短篇代表作《最后一片叶子》中,欧·亨利描写了华盛顿贫民窟的两个年青画家苏和琼西,以及她们的邻居贝尔曼间的故事。琼西在寒冷的十一月患上了严重的肺炎,病情日渐严重。她将生命的希望寄托在窗外的最后一片长春藤树叶上,她认定了藤叶落下时,就是她生命结束时。她的朋友苏为此感到伤心,将琼西的想法告诉了老画家贝尔曼,贝尔曼是个脾气火爆,爱取笑人、终日与酒为伴的人。画了近四十年的画,却一事无成,每天都幻想自己即将要画出一幅惊世的画作,却始终只是纸上谈兵。然而,令人惊奇的事发生了:屋外刮了一晚狂风暴雨,最后一片锯齿形的叶子边缘已枯萎发黄,但它仍然挂在高高的藤条上。琼西见了惊讶不已,由此重拾了生的信念,并顽强地活了下来。欧·亨利的故事不到最后一句永远不是完结,这个故事也并非到此结束,真相揭晓的一刻是震撼人心的:原来那片叶子,是贝尔曼在那一个风雨交加的晚上,拼了命画上去的,因为着凉贝尔曼染上肺炎不幸去世了。老画家在生命的最后时刻,终于完成了一幅他梦想中的、震撼人心的杰作。

因为和最底层的人民一样有过无可奈何的痛苦和挣扎,欧·亨利才会把世情冷暖写得如此令人唏嘘;怀揣对“小人物”的深切同情,欧·亨利才总能在不幸的灵魂中捕捉到闪光之处,让人极易与之产生共情。

所以,“欧·亨利式结尾”并不在于故事的引人入胜和结尾的曲折崎岖,而是作品里面所传达出来的温暖人心的力量,这才是欧·亨利作品能长存于世最重要的部分。而反观国内一些作家或编剧,只学了“欧·亨利式结尾”的皮毛而不及内里,出人意料的结尾是有了,但常常令人觉得生硬,甚至莫名其妙,其实就因为并未真正把握住“欧·亨利式结尾”的魂魄所在,为了反转而强行反转。殊不知,合理是故事编排的基础,当合理不存在时,再怎么出人意料的反转,都是很难令人接受的,所谓皮之不存毛将焉附,自然失却了共情的基础。

作者:孙璐 上海外国语大学副教授

编辑:徐璐明

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。