2021年4月,德国现象级公共哲学家、畅销作家理查德·大卫·普莱希特的哲学史系列第一卷《认识世界:古代与中世纪哲学》中译本上市,不仅得到陈嘉映、刘擎、李军、王一方、徐英瑾、雷思温等国内知名学者的专业推荐,在读者中也陆续取得了良好的反馈,有微博网友评论:“这本书读起来就像侦探剧一样,因为你会不断好奇接下来又会有哪位大神提出新的想法。总之,看着那些传奇哲学家们的故事,观点和命运,我真的觉得自己又一次爱上了哲学。”

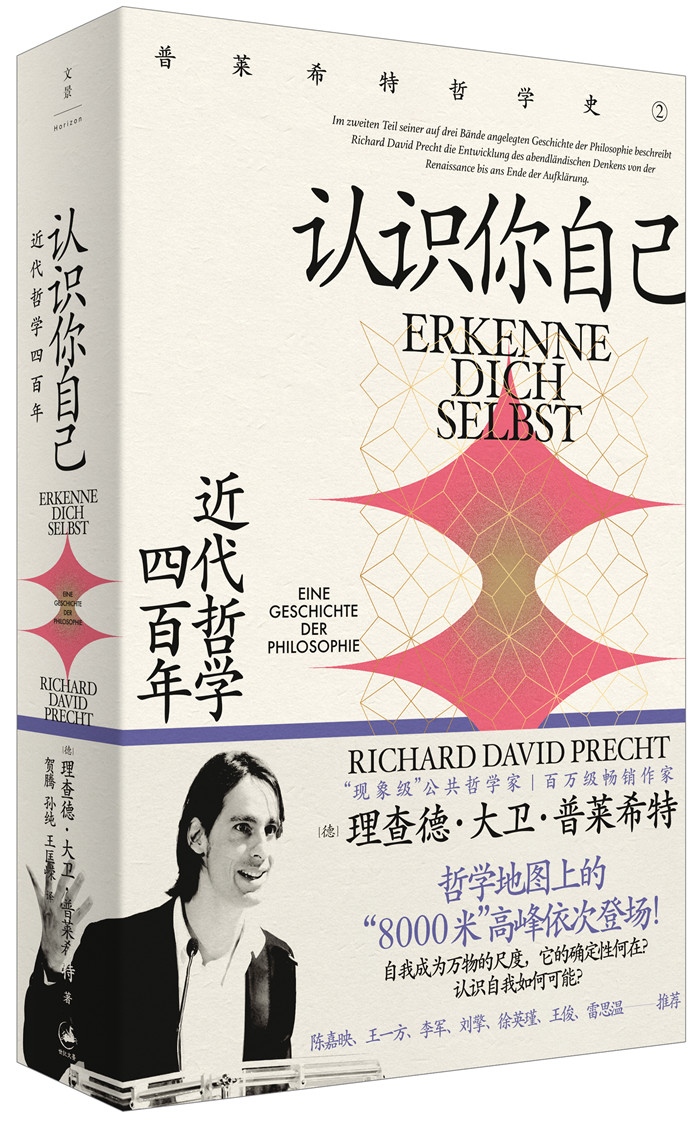

专门写给大众、关心生活、像侦探小说一样流畅好读,令“普莱希特哲学史”系列推出后多年在德国亚马逊哲学类的前几名。在法兰克福国际书展上,普莱希特的分享活动更是享有明星级的火爆现场。近日,世纪文景推出了该系列第二卷《认识你自己:近代哲学四百年》的中译本,在其中,读者会经历自文艺复兴、启蒙时代等近四百年西方的社会与思想巨变,斯宾诺莎、莱布尼茨、康德、黑格尔等耳熟能详的哲学巨擘依次登场,享受一场勇攀哲学高峰、清醒地认识世界与自我的奇妙之旅。

侦探小说?电影镜头?思想剧场?普莱希特写作的是“另一种”哲学史

查德·大卫·普莱希特是德语地区最受欢迎的知识分子之一、德国新一代哲学家的代表人物。普莱希特主张哲学必须走出象牙塔,与大众对话,保持现实关怀。他在学院派哲学之外开辟了新的道路,频繁出入于公共场合,凭借英俊的外表与极富魅力的表达深受德国大众喜爱。他接下德国电视二台“哲学四重奏”节目,担任主持人后,这档节目干脆直接改名为“普莱希特”。他写作的超级哲学畅销书《我是谁?如果有我,有几个我?》,已在35个国家出版,德国销量超过170万册。

面向大众书写哲学史,普莱希特一改以往哲学书的艰深晦涩,采用通俗易懂、生动流畅的语言,避免内容过于专业。如作者自己所说,“所有哲学最终都不只是专业知识的获取”。普莱希特甚至把哲学写成得像连载侦探小说一样:跟随着历史的前行与时代的律动,带着对社会的关切与对“大问题”的追寻,一代代哲学家依次登上舞台。

《认识你自己》:市民社会兴起,自我是万物的尺度吗?

真实的真实性何在?我们如何知道,我所知道的东西是什么?我能欲求我想要的东西吗?我为什么应该是道德的?什么是好的和正义的社会?……这些哲学史上的“大问题”在第一卷中就已经出现,但是在自文艺复兴以来逐步发展的市民社会里,它们被重新提了出来,呈现出新的形态。

从15世纪至19世纪初,横亘在尼古拉的库萨与黑格尔两位大哲学家之间的,不仅有时代,也有世界。其一是了解权威世界秩序的知识分子世界,每一位哲思的人都在用自己的方式探索这个伟大秩序;另一个则在启蒙与革命之后,见证了资产阶级高光时刻的破晓,伴随着混凝土的烟囱、无产者的贫困……

第二卷《认识你自己》讲述的就是西方哲学的黄金年代,名家辈出的近代哲学四百年。读者会穿越文艺复兴时期、巴洛克时期、启蒙运动以及德国唯心论等四个阶段的思想世界;看见意大利商业市镇的繁荣、跨入工业时代早期的大不列颠和大革命前的法国,如何成为路德、伽利略、笛卡儿、霍布斯,乃至于伏尔泰、卢梭、康德和黑格尔的思想交锋舞台,他们尝试破除教会的干涉,让自我成为万物的尺度,勾勒出国家的模型,酝酿出公民的社会,拥护降幅人间的市场经济。

故事与反思交织,突破传统视角,不一样的要点与立足当下的评判

普莱希特不仅以激动人心的生动方式传达了西方哲学的核心概念和思想,并在当时的经济、社会和政治背景下对其进行阐释,同时也不忽视对身体性和生物性的追问,读者可以沉浸在这部引人入胜的“侦探小说”和无穷无尽的思想世界中。他更加注重“视角和评价的变化”,在本书“导言”中,普莱希特写道:“很多非常远古的思想,在今天的我们看来是开创性的或现代的;一些新近的思想却显得老旧和苍白。”以往的哲学史家出于对同行专家评判的担心,总是倾向于以相似的方式来叙述历史,“某个新的要点、某种新的选择、别样的细节,都与勇气和无畏有关;故而人们倾向于更为谨慎地编排章节。”

此外,哲学家与哲学的角色变化,也是普莱希特的关注点,在第2卷所处理的15世纪到19世纪初这个时间段,资产阶级的生产分工最终也拓展到了哲学家这里。哲学家们成了精神产品的专家,百科全书式的思想家逐渐变得非常罕见。“哲学史的写作似乎成了通才学者最后的领地之一。”

针对哲学史及哲学史书写方面的不少重大议题,普莱希特在本卷中着重进行了反思,且不时以20世纪以来的前沿研究和当下人类面临的困局作为回响,例如——

托马斯·霍布斯无疑开启了理性的国家理论和社会契约思想,但是如果与同时代的詹姆斯·哈灵顿相比,他的思想“远不如这位被忽视的议会民主和三权分立之父那么具有开创性和现代性”。

“启蒙之父”约翰·洛克的所有矛盾之处被普莱希特悉数指出:人类自由与平等的观念自古以来就被构想,但它们在17世纪末的出现,是因其背后强大的经济利益才变得具有政治意义;自由—资本主义社会的双重道德的形成,与洛克的思想息息相关。

说到启蒙运动,法国的思想家们——伏尔泰、狄德罗、卢梭等,在普莱希特看来只能算得上“羽毛光鲜的群鸟”,略显暗淡的贝克莱、休谟和斯密等英国思想家的启蒙才催生了资产阶级社会。“理性的专制主义只燃烧了一段短暂的烈火,市场的专制主义却在世界范围内有很多追随者”,由此,如何权衡英国和法国的启蒙运动,是一个值得重新考虑的问题。

康德、费希特、谢林和黑格尔作为德国唯心论的代表,在哲学史上的卓越地位毋庸置疑,令作者感到遗憾的是,费希特和谢林在以往哲学史中所占的篇幅实在有限。然而,作为本卷结尾,普莱希特留下了通往本书第3卷的疑问:世界的最内在处真的是由“理性”来支撑的吗?

“哲学,如人们所看到的那样,并非直线的上升,而是诸多波浪的运动;就像酒一样,没有什么目的导向,却以希望的方式给人启发。”普莱希特希望本书的所有读者能够穿过多样化的、激发灵感的风景,带着对精神的奇妙景观的期许,享受这场美妙的旅行。

《认识你自己:近代哲学四百年》

[德]理查德·大卫·普莱希特 著

贺 腾 孙 纯 王匡嵘 译

世纪文景|上海人民出版社2022年7月版

>>内文选读:

三王游行——绘画的非现实魔力

这是一支从艾米利亚–罗马涅大区出发,经由亚平宁山脉的高地进入托斯卡纳的队伍。肃穆的国王及诸侯身着华丽的朝服骑在骏马上。优雅的随从、高贵的狗,还有一只猎豹紧随其后。背景是如童话般梦幻的风景:参差不齐的峭岩就像用精致的纸叠成的,伴着微风起飞的鸟及非写实的树木,它有着天堂般的果实与雅致得如鸵鸟羽毛那样的树叶。梦幻般的城堡散落在地平线和景观之中,像天上的耶路撒冷一样远离了所有时间。

这是一幅湿壁画,由三个部分组成。即使在今天,它仍然使佛罗伦萨美第奇宫的美第奇小教堂沐浴在一种神奇的、令人陶醉的光线中。贤士小圣堂(Il Viaggio dei Magi)是它的意大利语名,德语译为“东方三博士列队”,但“三王游行”似乎更为贴切。因为这幅壁画所展现的并非东方三博士前往伯利恒的队列。它有很多可供照亮(解读)的空间,国王的队伍也有很多可解释的空间。字面意义上的照亮(Ausleuchten)必定就是它的创作者贝诺佐·哥佐利(Benozzo Gozzoli),于1459年夏到1460年春,在当时没有窗户的小教堂里作这幅画。哥佐利大约1420年出生于佛罗伦萨,学习了金匠手艺。作为著名的弗拉·安杰利科(Fra Angelico)的助手,他在罗马和奥尔维耶托给师傅帮忙,在小城蒙特法尔完成了自己的第一幅壁画作品。

显赫的美第奇家族想要为他们的宫廷小教堂找一位画家,便注意到这位后起的艺术家新秀。哥佐利一定有什么东西吸引着长者科西莫。也许是对细节的热爱和金匠的精准眼光,使这个年轻人能够画出闪闪发光的东西。这位佛罗伦萨的城市领主想要的不是教会的灵修画面。相反,他们想到的是,“东方三博士的教会团体”每年三王节这天都会在拉加大道游行,充满了光彩和荣耀;活动中,美第奇家族也乐意与随行人员混在一起,显示富有的银行家们为了国王们能踏马前来所能提供的一切。

宫廷小教堂里,哥佐利就着灯笼的光亮画的,应该是美第奇家族,而不是东方三博士。但这项绘画任务本身太复杂了。神圣三博士的主题在艺术上具有比喻性的内涵。三博士分别代表了人生的三个阶段:青年、中年及老年。壁画中还可找到另一个——也是最为重要的——寓意层面。1439年冬天,也就是哥佐利得到这项委托任务的20年前,“来自东方的智者”(东方三博士)确实已经穿越亚平宁来到托斯卡纳。这三位便是约翰八世·巴列奥略、君士坦丁堡大帝,及主教约瑟夫二世——东正教会的头领。他们与教皇恩仁四世——天主教的领袖会面。这是世界范围内的重大事件:这是东正教主教与天主教教皇在1964年前最后一次见面!

但是,他们的共同目标不是寻找伯利恒和圣婴耶稣,而是佛罗伦萨和联合的大公会议。“三王”的随从中,有当时知识界的名流。这次使命,具体来说就是:西部天主教会和东正教会的最终且彻底的和解。

这次事件当时除了在佛罗伦萨这个西方世界里迅速崛起的城市举行,别无他处。一次大型活动,与其说是今天的八国集团峰会,不如说是在同一时间、同一地点举行的奥运会和世界杯足球赛。科西莫·美第奇,这座商业城市中最有权势的寡头,为此不惜付出金钱和努力。他的论证最有说服力:他支付了无数参会人员的所有费用。这位银行家资助了整个半年的活动,吸引了皇帝、教皇、主教、意大利诸侯以及城市赞助者,带着随从从较小的费拉拉前往阿尔诺河畔的城市。哥佐利在他的壁画里描绘的就是这场峰会,特别是从费拉拉到佛罗伦萨的这段路程。在此,他必须考虑三国王的主题,包括对生命阶段的寓意解释。同时,他还要以佛罗伦萨三王游行的方式将美第奇家族夸大地置入画中。

这个主题处于另一个更广阔的水平线上,给哥佐利带来巨大的挑战。在15世纪初的意大利,无论王公贵族还是非王公贵族的赞助人,都把自己画进不符合实际意义的历史舞台中,这在当时并非罕见。拥有权力和手段的人为了自己的目标,把历史、寓言以及宣传口号混合在一起,并为此任命当时最伟大的画家。因此,托斯卡纳城邦首领的富有的雇佣兵和银行家,几乎一夜之间成为重要的“王室”——与今天摩纳哥格里马尔迪王朝的统治者并无二致。他们不是古代的贵族,甚至也不是“格里马尔迪王朝”——宣传手册和大字报使他们成为提到欧洲贵族时首先想到的那些诸侯之一。

老科西莫和他们一样,也有类似的想法。为了能够达到他的要求,哥佐利画了三幅壁画。但这三幅壁画恰恰没有使用当时正在兴起、每一幅高质量画作都会遵循但尚未成规定的表现技法——透视法! 1410年天才建筑师菲利波·布鲁内莱斯基开创了透视法,那时哥佐利还没出生。像马萨乔这样的画家掌握了这一技法并运用到绘画之中。哥佐利还是孩子的时候,通才莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂完成了关于这一艺术理论的著作。尽管哥佐利掌握了透视法,但他不愿意用这种技法来表现三王游行。这也是他没有被归入文艺复兴艺术家行列的原因之一。此前的艺术史应对此负责,他们常常只是把乍看起来比较有新意和创新的东西当作有意义的。除了哥佐利,其他很多天才艺术家也都是这一做法的牺牲品。

哥佐利并不希望有一个看起来真实的空间。他也不想要显得真实的时间。托斯卡纳理想化的风景与理想化的羽毛树不符合实际的植被,城堡更像在童话世界而非意大利中部。整幅画作在现实与梦境、历史、当下及比喻之间来回闪烁。只有这样,画家才能使画面中所有层次的意义同时显现。他没有采用新兴的透视法,而是遵循哥特式的艺术风格,尤其是有着象征意味的祈祷书。

对于将文艺复兴缩小到受“科学”启发的乐观主义精神的文化史来说,哥佐科的壁画处于理想的轨道外。事实上,除了新鲜的事物,诸如倒退的、神秘的,有时也是中世纪的,都是文艺复兴思想的重要组成部分。哥佐利的委托人美第奇家族也是这么看的。作为王公贵族和教皇的银行家,他们是13世纪以来活跃在中世纪的那个阶层的主要代表。由基督教所规定的良序世界被金钱、算计和效率观等没有灵魂的理性祛魅。同时,这些冰冷钱币的主人们也资助华丽的游行,比如1445年的圣约翰节游行,业余的演出者、精英人士及200匹马奢华地重演着圣诞故事。他们在为教皇庇护二世、米兰未来的大公——加莱亚佐·斯福尔扎,及里米尼的显赫人物西吉斯蒙多·马拉泰斯塔举行的盛大庆典上,花费了不少精力。

1459年的春天,庆典开始举行。紧随其后,哥佐利开始了他的壁画创作。这三位权贵——与从费拉拉到佛罗伦萨的列队毫无关系——也在这30幅肖像画里。主图中左侧的两位骑士是马拉泰斯塔和斯福尔扎。教皇可能藏在护卫队中间,同时代的人比较容易认出他来,因为他戴着镶金边的红色兜帽。队列前方,骑着驴和白马的两位骑手分别是哥佐利的赞助人长者科西莫和他的儿子痛风者皮耶罗。正如哥佐利的信所提示的那样,后者一丝不苟地监督着壁画的设计过程。皮耶罗也得到了其银行家朋友罗伯托·马特利的支持。他出席了1439年的佛罗伦萨公会议,并提供了自己的回忆。如今,三位国王中的两位可以很轻易被确认为公会议真正的参与者。他们是老国王的主教约瑟夫二世和正直壮年的君士坦丁堡皇帝约翰八世·巴列奥略。但从白马上直视观众的年轻国王是谁?他就是当时10岁的美第奇家族王储——洛伦佐·德·美第奇?直到今天,对此议仍旧很大。

不管怎样,天主教会的代表及众多诸侯与拜占庭人总是和睦的,一起骑马穿过了山脉。彼此之间没有什么紧张和矛盾的迹象。我们也能通过茂密的胡须和东方的服饰快速认出他们是东正教会的代表。事实上,哥佐利将天堂般的平静以明亮的色调表现在画中,而这种和平在议会的队列中本是不存在的。拜占庭的世俗教会的代表们在1439年可谓背水一战。因为土耳其人攻打了拜占庭帝国,并威胁要占领首都君士坦丁堡。如果在这种情况下,东正教会为一个邪恶议会而摆出一张好脸,就相当于投降,并消解掉其几乎所有的精神传统,那只是因为它不得不这样做。美第奇家族宫廷教堂中的三王游行图对此没有展示。哥佐利的画展现了一种圣诞式的宁静,来自两种文化的人之间实现了童话般的和睦。托斯卡纳的风景消失在神圣土地的贫瘠山崖之中。同样,受上天鼓舞的“人文主义”通过熙熙攘攘的人潮将这幅画展示出来。

当时代、信仰与历史彼此融合,可鄙的现实本身就不再重要了。议会队伍穿着怎样的盛装,绕着美丽、明亮的岩石而行?真正的参与者是不会在冬季的亚平宁半岛穿着夏日庆典的服饰的。深色的大衣在哪里?哥佐利把他自己画进了画里,这也是自由的幻想。他的红帽上写着他的名字,他骑在人们中间,从这群人中可以认出当时最重要的哲学家。那位戴着蓝色金边帽子、留着长胡须、面露愁云的人可能是格弥斯托士,他名为卜列东(Plethon,希腊文字面意为“丰盛”)。作为拜占庭在国外的幕僚,他也位于队列之中。但卜列东是东西教会统一的反对者,这令他的国王不悦。

1439年7月6日,大公会议的首脑们聚集在最宏伟的教堂,五年前建成的圣母百花大教堂的圆顶下——也就是著名的佛罗伦萨大教堂。他们在这里签下了教谕《诸天同乐诏书》。其中有一位是来自摩泽尔的德意志人:库萨的尼古拉(Nikolaus von Kues,1401—1464),人称库萨。作为教皇的使者,他陪同拜占庭的使节团从君士坦丁堡坐船到威尼斯,并一同到了费拉拉和佛罗伦萨。哥佐利是否在教堂的壁画中也记录了库萨,我们不得而知。如果他不这样做,那就太令人惊讶了。他所描绘的画面,智者们位于一个由上帝的善意所交织的和谐世界中的和睦队列里,不同的对立在其中取得更高层面的统一。

作者:[德]理查德·大卫·普莱希特

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋