西方文学史上,鲁滨逊的形象众所周知。英国作家丹尼尔·笛福的一部《鲁滨逊漂流记》奠定了这位流落荒岛数十载的孤独者一个神话英雄的地位——鲁滨逊是按资本主义文化模式塑造出来的独自创造文明的英雄。他航海遇险,一人漂流到南美洲某荒岛,靠着双手和工具,造房子,修田地,种粮食,养牲畜,还从土著的刀火之下救下了一个野蛮人,取名礼拜五,收为奴隶……他用整整二十八年时间,把荒岛建设成一个世外桃源,最后又奇迹般地回到欧洲,成为巨富。

笛福的《鲁滨逊漂流记》写于1719年,此后整整三百年中,世人认定,鲁滨逊这一文学形象,就是一个不安于现状,勇于行动,不畏艰险,按现代文明模式开辟新天地的创造者。而礼拜五,则是一个不折不扣的奴仆形象,他知恩报恩,忠心耿耿,心甘情愿跟随鲁滨逊走向新的文明。

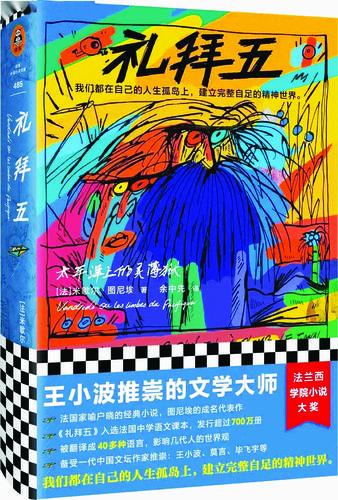

然而在1967年,法国一个叫米歇尔·图尼埃的四十三岁的小说家却写出了一本叫《礼拜五,或太平洋上的灵薄狱》的小说,把鲁滨逊和礼拜五的关系颠倒了过来。这部小说处女作出版后取得了相当的成功,荣获当年的法兰西学院小说大奖。

《礼拜五》在“题材”上是对笛福原作的戏仿,但“主题”上却反其道而行之。笛福笔下的礼拜五在鲁滨逊的教化下,从野蛮状态走向现代文明,而在图尼埃笔下,鲁滨逊在荒岛上逐步摆脱了文明的习性,通过礼拜五无意的启迪、影响,完成了脱胎换骨的过程。确切地说,《礼拜五》是一篇“现代文明衰亡记”的新寓言。

这篇“新寓言”共十二章。第一章到第六章写鲁滨逊在远洋航行中遇海难被弃于荒岛,并开始与自然奋斗……与笛福的原作没有质的不同。然而,从第七章起,作者笔锋一转,写礼拜五来岛后带来了人际交往的可能性,(7F00)但这个新来者非但没像鲁滨逊期望的那样,被驯化为一个忠诚的奴隶,反以他不羁的天性,把岛上文明的迹象破坏得一干二净,到第八章末尾,礼拜五惹祸,引起炸药爆炸,使鲁滨逊多年辛劳而得的文明果实毁于一旦。

在最后四章中,作者通过详细描写礼拜五与大自然呼吸与共的天性与行为,尤其是杀大公羊,用羊皮、羊肠、羊脑壳来做风筝和弦琴,叙述礼拜五如何慢慢地影响了鲁滨逊,使这个岛上的、西方文明的唯一代表逐步放弃了原有的文化传统,转而追求与大自然的相融合……最后,当欧洲来的航船“白鸟号”靠岸时,鲁滨逊拒绝搭船归国,一心留在“太阳之岛”的虚无飘渺的“灵薄狱”中。

礼拜五不是奴仆,鲁滨逊亦非主人

在此,我们不妨从鲁滨逊与礼拜五之间的关系出发,来稍稍探究一下这两个人物所表达、象征的人类文明进化过程中的不同类型:

在笛福笔下,鲁滨逊与礼拜五的关系是主与仆的关系,统治者与被统治者的关系,教化者与被教化者的关系。鲁滨逊在孤岛上开辟一个新的资本主义价值体系的成功,很大一部分是体现在他对礼拜五的驯服、调教上。他对礼拜五的制服,就是文明对原始、秩序对野蛮的胜利。

而在图尼埃笔下的《礼拜五》中,鲁滨逊虽仍是鲁滨逊,而礼拜五却不再是礼拜五。一开始,故事似乎跟《鲁滨逊漂流记》没什么两样,鲁滨逊对礼拜五是高高在上的绝对主人,是握有生死大权的总督,是令行禁止的司令,是规劝训导的牧师,简直就是万能的“主”的化身。

但从那一声炸毁了鲁滨逊几乎所有劳动成果的炸药爆响之后(第八章),事情就倒了一个个儿。礼拜五把鲁滨逊创造的那一切,把他从资本主义文明社会带来的那一套全部化为乌有。与此同时,礼拜五阻断了鲁滨逊与欧洲文明社会的一切连接与纽带,使原本的文明人鲁滨逊又返回到原始状态,跟礼拜五处在同等位置上。

第八章末尾山洞深处炸药的那一声爆响,是文明社会毁灭的象征,在某种程度上,我们也可以把它想象为一种把人类带入浩劫的战争(甚或是核爆);一种置人类于死地的大灾难;一种巨大的地震、海啸、火山爆发之类的灾难;一种因盲目追求大发展、忽视环境保护而导致的地球生命圈危机……

从《礼拜五》最后部分来看,是原始的、野性的、质朴的、自然的、率真的礼拜五,说服了现代的、理性的、社会的、城府的、复杂的鲁滨逊。从某种意义上,是礼拜五让自己成了鲁滨逊的主人。

小说末尾,礼拜五选择离开孤岛,搭乘途经的“白鸟号”前往西方文明社会,但“白鸟号”上的小水手“简”却下船来,跟鲁滨逊一起留在了希望岛上,这个小水手就是另一个礼拜五,鲁滨逊给他取名为“礼拜四”,并预示了另外一种文明的可能性。

对经典作品的“翻写”或“戏仿”

由图尼埃的《礼拜五》对笛福《鲁滨逊漂流记》的“戏仿”,我想到了文学史上经典作品的重新解读或曰“翻写”的问题。

其实,翻开西方文学史,几乎每个时代都有对古老题材的“翻写”,古希腊的戏剧如此,欧洲古典主义时期的悲剧也如此。真不知道有多少作者写过“阿伽门农的故事”,写过“奥德修斯(尤利西斯)与珀涅罗珀的故事”。萨特的《苍蝇》写出了人在面对荒诞命运的自我选择,加缪的《卡里古拉》,则用所谓古代暴君的言行来写现代人生存的荒诞感。法国另一位二十世纪的戏剧家季罗杜写过《特洛伊战争不会发生》和《厄勒克特拉》这样的剧本,都是借希腊神话来讽喻历史和现实,他还有一出戏叫《安菲特里翁38》,剧名的意思是,据他统计,该戏已是西方文学中题为《安菲特里翁》的同名戏剧的第38个翻版。

而被一些批评家称为“新寓言派”的图尼埃的文学创作的一大特点,也正是通过对古代神话传说、历史史实、文学名著的再创作,赋予作品以新寓意。不仅《礼拜五》是如此,他的其他好多小说也是如此。

像图尼埃这样喜欢“旧瓶装新酒”的写法,在文学史上代表了一种新的倾向。《礼拜五》便是明证。另外,图尼埃的《桤木王》也是对歌德的叙事诗《桤木王》的一种颇具新意的仿作,再往深处挖掘,它也是对历史上日耳曼民族的相关传说的一种“经典重写”。有兴趣的读者不难找到它们,读一读,恐怕会对这位作家的“戏仿”有更深的体会。另外,他的一些还没翻译过来的作品如《加斯帕、梅尔基奥尔与巴尔塔扎尔》《吉尔和贞德》等都属此类“戏仿”和“翻写”。

其实,关于这一特点,“新寓言”派的尤瑟纳尔说得好:“我喜欢以历史来表达现实。比如说,现在世界上存在的大问题,过去世纪中都存在;现代生活的许多危机,根子往往在上几个世纪。”

读着《礼拜五》,我不由想起了十八世纪法国作家德尼·狄德罗的小说《宿命论者雅克和他的主人》,在这部小说中,狄德罗套用几个世纪以来西方文学中“流浪汉小说”的套路,写主仆二人游历中的所见所闻、所思所想,很容易使人联想到《堂吉诃德》中那位瘦高骑士与他的跟随者桑丘·潘萨,当然,还有《巨人传》中巨人国王庞大固埃与他的精明谋士巴汝日。在《宿命论者雅克和他的主人》中,作为仆人的雅克无疑是一号人物,他的一言一行无时无刻不在影响着主人,主导着主人,以至于到后来连主人也不由得承认,实际上,相信天命的雅克才是“他的主人的主人”。有兴趣的读者,不妨把那本超前的“后现代”小说拿来,跟图尼埃的《礼拜五》对照读一读。

通过这种比较,我们似乎可以说,在小说《礼拜五》中,礼拜五的言行无时不在影响着他那位所谓的主人鲁滨逊。如果让我给这部作品改个名,我恐怕会选择《礼拜五和他的主人鲁滨逊》,这样的解读,应该是我对同为十八世纪的欧洲作家笛福以及狄德罗,可能有的一种致敬。

所谓的“戏仿”,必然是一种“致敬”,难道不是吗?米兰·昆德拉曾写过《雅克和他的主人》。他十分喜爱狄德罗的小说《宿命论者雅克和他的主人》,特地把它改写成了戏剧,并强调,这是“向狄德罗致敬”的作品。当然,在昆德拉笔下,体现更明显的是戏剧形式的创新,他以几乎不可能的形式,在戏剧舞台上重现了写于十八世纪却有了二十世纪先锋小说意味的“实验性小说”。

《鲁滨逊漂流记》距今已有三百年历史,且被文学史证明是部鼓吹资本主义价值体系之个人奋斗的经典名著。作为向《鲁滨逊漂流记》致敬的《礼拜五》距今也有五十多年了,它已被证明了是部“戏仿”名著的现代杰作;一部质疑西方现代文明的超前之作。图尼埃创造的“另一个”鲁滨逊和“另一个”礼拜五的形象无疑是成功的,随着时间推移,这两个新寓言形象可能会与笛福笔下的相媲美。(7F00)

鲁滨逊和礼拜五的神话,换言之,西方现代文明的辉煌与危机的神话,从十八世纪的笛福到今天的图尼埃,不是贯穿这一条线吗?

《礼拜五》有望也进入经典的行列。

作者:余中先(中国社会科学院研究员、法语文学翻译家)

编辑:范昕

策划:陈熙涵

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。