1942年3月,25岁的幼儿园老师玛格达和将近1000位年轻女性被送进奥斯维辛集中营。

在集中营里,纳粹很快发现,透过让囚犯每天自主管理住宿区甚至营地,就可以减少所需的守卫人数,同时,纳粹还可利用这些“看守长”来转移外界对他们的注意力。

玛格达就是一个被推选为“看守长”的犹太囚犯。

为了尽可能地挽救生命,同时避免过于“软弱可欺”,她游走在刀刃边缘般的危险界线,一边竭尽全力帮集中营的女性们度过难关,一边又与奥斯维辛最恶名昭彰的纳粹们建立了紧密的关系。她的故事,为我们揭开了纳粹最鲜活的面目和集中营女性最真实的处境。

她的故事,是在最残酷的生存条件下,对人性的脆弱、韧性和善良的深度探索。从集中营生还后,多年来玛格达一直保持沉默,直到临终前,她为这段不可思议的人生经历做了简短的纪录。2006年,她安详地辞世。

她的女儿玛雅·李耗费五年时间,经整理、调查,还收集了其他幸存者的口述故事,这本令人震撼的传记得以问世。

本书的主人公身份较为特殊,为大屠杀题材提供了非常不同的视角。

首先,身为犹太囚犯,却被选为管理者,并且取得了很多纳粹军官的信任。想尽各种办法拯救囚犯的生命,同时也以辩证的方法看待纳粹军官,纳粹军官也不再是脸谱化的恶,更具真实感。

其次,由于是女性囚犯管理者,故事多围绕女性集中营的故事展开。

凶恶的女纳粹、被凌辱的身体、残酷的绝育实验、难以割舍的亲情、互帮互助的囚友……本书揭秘奥斯维辛集中营最真实的女性生存状况,女性是脆弱的,但也可以很坚强。

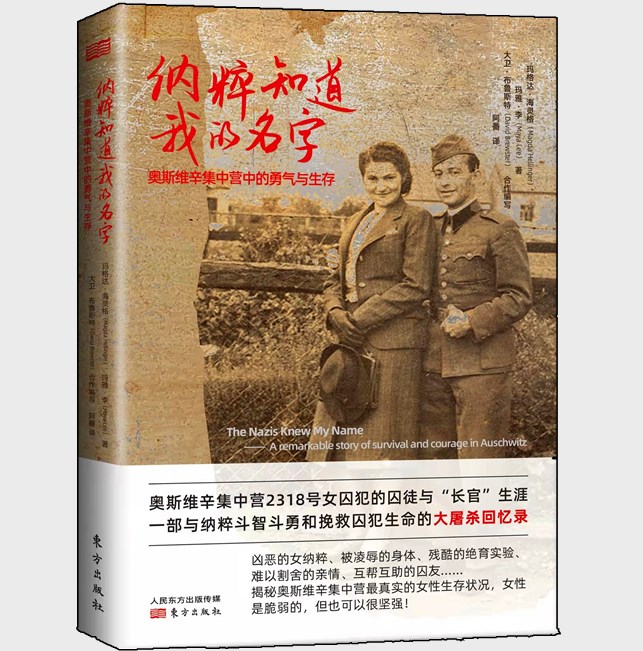

▲《纳粹知道我的名字——奥斯维辛集中营中的勇气与生存》,[澳]玛格达·黑林格、玛雅·李、大卫·布鲁斯特著;阿番译;东方出版社2022年1月出版

书 摘

我坐在一辆巨大的、镜黑色的豪华轿车里。站在我旁边的,是纳粹奥斯维辛-比克瑙集中营的党卫军司令约瑟夫·克莱默。他穿着党卫军威风凛凛的灰绿色制服,戴着一顶有骷髅标志的颇具威胁性的帽子。

那是1944年5月。

克莱默最近才抵达比克瑙,但他的名声却早已先他而到——他是党卫军中最著名的司令官之一。克莱默身材魁梧,身高超过一米八,双手大得出奇。传言声称,他用那双手扼死了不止一名囚犯。在接下来的两个月里,43万名匈牙利犹太人将会乘坐拥挤的火车抵达这里,而他将监督他们的入营工作。四分之三的犹太人会在刚到达集中营时就被送进毒气室。在此期间,奥斯维辛的人口将急剧膨胀,其灭绝率也将达到顶峰。第二次世界大战期间,在奥斯维辛集中营的近100万受害者中,有一半的人就是在克莱默的任期内死去的。

我是一名囚犯。不知怎么地,作为一名奥斯维辛-比克瑙死亡集中营中的囚犯,我已经活了两年多了。我忍受了疾病和饥饿、残酷的惩罚和虐待。我至少有三次差点儿被送进毒气室,但都侥幸逃脱了。在我的左前臂上,我被纹上了编号“2318”,这成了大多数党卫军对我的称呼。然而,对于克莱默和其他一些高级党卫军官员来说,我是他们知道名字的极少数囚犯之一。

克莱默的车行驶了一小段距离,来到属于编号为B-IIc的辖区下的“C营”。这是比克瑙集中营中一个新建成的监狱。轿车在营地的正门处停下,我们下了车。营地的景象在我眼前展开:它的周围环绕着高高的通电铁网,主体是两排平行的军营状木结构建筑。另外两个“营地”在它的两侧。这些监牢的重复似乎永无止境,让人不寒而栗。

克莱默低头看着我,说:“你将成为这里的营囚犯长。”

营囚犯长,一营之长,营地“主管”。这是所谓的“囚犯看守”制度中的最高职位。

我被选中了,没有任何抗辩的权利,要肩负起管理3万名新来的女囚犯的责任。

我的主要工作内容是协调这30个营房的食物并管理卫生。本来,每个营房可以供40匹马舒适地居住,但现在被塞进1000名妇女。在每天的黎明和傍晚,我都要以点名的方式确认这些女性在场。她们会整齐地排成五排,有时一次会站几个小时。出现任何事故或不当行为,任何囚犯在点名时没有现身,营指挥官厄玛·格雷斯或她的守卫都会责骂我。仅仅由于心情不好或者喝醉了酒,一个党卫军军官就可以把我送进毒气室。出现任何卫生问题,在我的监督下暴发任何疾病,我和C营的3万名囚犯都有可能成为毒气的牺牲品。

我冷静地看着前方不断冒出的酸性浓烟。它们从高高的砖制烟囱中冒出,稍远的距离让它们几乎无法辨别,我不得不眯起眼睛。

冷血?这是我允许自己向克莱默展示的情绪。在内心深处,我按捺下汹涌的情绪,这不过是我过去两年每一天情绪的放大。害怕,每名囚犯必须每天24小时和它共存;恐惧,对于无论我做什么,成千上万的生命都会离去的恐惧;还有决心,继续我怀抱希望的使命,无论如何,我必须尽可能地多救几个人。

作者:玛格达·黑林格

编辑:薛伟平

责任编辑:朱自奋