20世纪末,朱屺瞻以耄耋之龄,以“野”字当先的重彩写意迅速崛起,令文人金石大写意的画风重开生面,亦使中西合璧的艺术思潮再掀狂飙,不独震撼了艺坛,更奏响了一部中国近现代绘画史在20世纪末的强音。这也使得以往人们对于朱屺瞻的认识,通常集中在其耋年之变。

而事实上,朱屺瞻一生的创作有两大高峰,除了其耋年变法的作品,还有其20世纪五六十年代的主题创作。认识朱屺瞻,如若仅仅关注其耋年之变,而不研究这两大高峰之间的联系,难以真正理解与把握朱屺瞻艺术的形成与价值。理解朱屺瞻耋年之变的“野”趣,亦有多重维度。眼下,随着一系列纪念朱屺瞻诞辰130周年的活动正在相继展开,或许人们将获得重新认识这位海派艺术大师的契机。

朱屺瞻《山水清音》,1982年

感受着新中国带来的新气象,朱屺瞻以澎湃的热情积极投入创作。从集体劳作到兴修工程,从建设山村新貌到城镇建设,都成为滋养他画中郁勃之气的源泉

自从1912年进入上海美专正式踏入绘画圈至新中国成立,朱屺瞻一直以一个虔诚的学者自居,对于国画与西画亦并学并爱。他的油画,学的是地道的后期印象主义,而他的国画,学的则是元明以来地道的文人画,虽渐偏于粗服乱头的野逸趣味,但仍中规中矩。需要说明的是,此时的朱屺瞻,并未想过将中西绘画熔于一炉,而是沉浸在西画与国画两个完全不同的艺术世界里优游。

新中国带来的新气象,为时人带来了惊喜与自信。是时的朱屺瞻已年届六旬,以澎湃的热情积极投入创作。以1956年进入筹建中的上海中国画院为标志,其后的十多年间,朱屺瞻的山水画无论在趣味还是形式上,都发生了根本的变化。

朱屺瞻《革命圣地》,1960年

这段时间朱屺瞻的创作可分为两大类型:一是纯粹下生活的写生,如黄山、井冈山写生。此类作品,笔墨上相比以往其实并无实质变化,但却脱出了旧日里文人画表现的荒寒意境。其变化的关键,在于构图与点景。作者以目之所见的生动代替了以往因袭的程式,取替了旧日里内心追求荒率的意境。如与早年画故里太仓的代表作《古疁十景》的冷逸相比,朱氏新作的笔墨无疑是富于律动与生气的,与旧日山水画里那种萧索落寞的惆怅与意境相比,其时他的绘画里显而易见地充满了向上的情绪。

真正代表朱屺瞻主题创作水平的,是另一类山水人物画,表现的大都是山河大地旧貌换新颜的主题创作,也堪称是朱屺瞻脱离旧审美的代表性作品。

朱屺瞻其时山水画笔墨仍一如既往,粗头乱服,改变的乃是陆俨少所谓的“圯圯凉凉”“离群索居”之气。而其将审美“还他古人”的核心,便在于作品中拈出人间烟火气,如表现渔船、汽车、新建筑乃至群众劳动的场面,都令他的画面充满了盎然的生机。

朱屺瞻《江山如此多娇·祖国山河无限好》,1960年

这种烟火气,来自朱屺瞻勤勤恳恳、不断深入生活,捕捉现实中的生机。朱屺瞻是当年画院下生活最为努力与勤快的画家之一,活动几乎都少不了他的身影。而从民众集体劳作到兴修工程,从建设山村新貌到城镇建设,都成为滋养朱屺瞻画中郁勃之气的源泉,如《农田灌溉》《山区新建设》等一大批并不为人们熟知的力作,都浸润着他当年孜孜矻矻的努力。

值得一提的是,朱屺瞻的主题创作中还有一个特殊品种,便是表现上海新市容的城市题材,如1959年所作《绿化都市(国际饭店)》《上海鲁迅纪念馆》等,既体现了他个人对于上海城市变化的喜悦,如今亦成为见证这个城市发展的珍贵艺术史料。

而在一些作品中,除了笔墨,在色彩上朱屺瞻明显借鉴了后期印象主义,如《出工》《马桥公社》等,甚至有些在笔墨上都借鉴了后期印象主义及野兽派稚拙狂逸的笔触。

这一时段的主题创作,乃是朱屺瞻一生创作的两大高峰之一。

朱屺瞻《绿化都市》,1959年

耋年变法,朱屺瞻利用音乐的节奏,既通过山水表现深邃的宇宙感,也通过山水、花卉表现色彩与笔触的单纯、简约与力度,以凸显无所顾忌、自由奔放的“野”趣

受到人们热评的朱屺瞻的耋年变法,即以传统大写意与后期印象派的结合,始于1970年代末。令朱屺瞻的艺术发生巨变的,同样是时代的转折。

1977年,朱屺瞻已届八六高龄,面对已悄悄开启的新的时代,一件与以往风格迥异、名为《浮想小写》的作品,在他笔下应运而生。《浮想小写》可以视作是朱屺瞻开始耋年变法的一个重要信号,画风一变为浪漫而轻松。作者思考的,却是关乎人生的宏大问题。《浮想小写》开始关注艺术家本人的主观世界。

有关于《浮想小写》的创作动机,朱屺瞻曾坦言受到好友林畊青的启发。林畊青说最高的意境需与天地同脉拍。这就是“宇宙感”,表现可有两面:感到无穷时空的“微茫”处,与感到生化天机的“微妙”处。这让朱屺瞻写道:

画出的一山一水,一景一物,究竟停留在个人情趣平面,还是能进入历史的范畴,而更趋入宇宙范畴?要写出生化天机的“微妙”,我确曾向往。要表达无穷时空的“微茫”我不曾想到。我最近作《浮想小写》十二图,可看作我对两种“宇宙感”的尝试。

朱屺瞻知道自己的人生已经走到了最后的阶段。或许他已经做好随时告别的准备,对这个世界也包括对自己,《浮想小写》某种意义可能就是一份告白。

怀着豁达、通透与轻松,逼近九轶高龄的朱屺瞻不期闯进了另一个时代。此刻,自己当年的同侪已纷纷离世,他默对自己,选择释放,释放此生默默累积的激情。

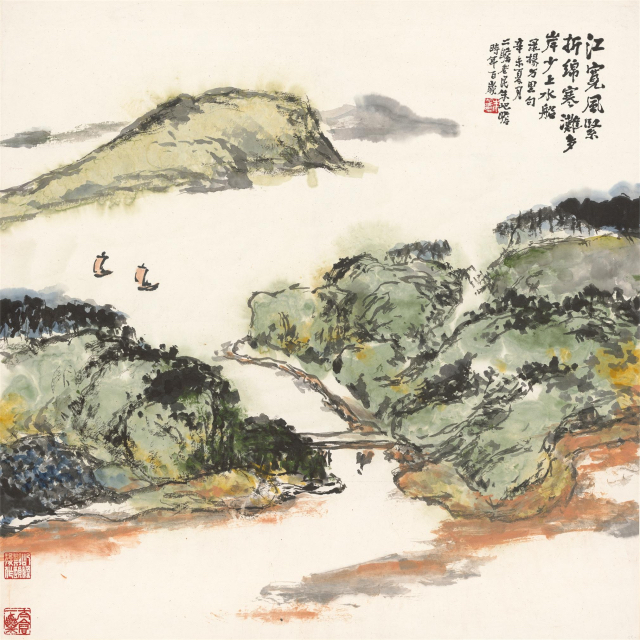

朱屺瞻《江宽风紧 折绵寒》, 1991年

朱屺瞻在艺术上变革的契机,首先源于音乐。

对此,朱屺瞻在《癖斯居画谭》中留下了重要的史料:“作画须有‘音乐感’。”这启发,得自老友张隽伟。并称:“一九七二年一夕,我屏息静听芬兰作曲家西贝利乌斯的几首交响曲,不觉为之一惊,奔腾雄壮的旋律,在我眼前一幅幅画面。使我激动不已,当晚回家画了一幅山水赠给张老,第二天又画了一幅《祖国山河》送他,藉以志我所得。”

对音乐与绘画的相通之处,朱屺瞻曾做过详细的分析:

音乐和绘画是两种不同的艺术,但却有共同的艺术规律和法则,如,首先都是作者根据所要表达的内容,采用各种形式和技法以抒发自己对客观事物的感受以至理想、志趣等内心世界的各方面,并要体现得深刻微妙,予人以精神上美的感受。此外“对比、变化、统一”的法则是创作上必须遵循的一条重要规律。

音乐之于朱屺瞻耋年之变的影响,乃是旋律为画面带来的动感。而这种动感及由此形成的气势,便成了朱屺瞻后期绘画中最为显著的特色。任何人都不难感受到朱屺瞻晚年作品中郁勃的律动与节奏,正是这种律动与节奏,结结实实地助长了朱屺瞻绘画的“野”趣。

朱屺瞻《水仙》

此种“野”趣,还来自于他追求重拙与简括,音乐成了助推的药引。

朱屺瞻变革的新风,乃是借有节奏之“力”来完成的。他以“力”贯于“势”。要凸显这个“力”,又必须靠“简”,这是因为“繁”不易见其“力”。

这个“力”,亦指笔力,而墨法重拙,与“简”与“势”一样,成为配合其“力”的手段。“简”是写意,“写意”须借“势”而成,强化沉厚黑重的墨法,亦助长了朱氏画风的“野”趣。

需要说明的是,这个“力”,又是其画中西合璧的结合点。朱屺瞻的中西合璧,主要是西画色彩与国画笔触的结合。“力”包括了西画里笔触与色彩的简洁与单纯,即色彩的力度与量感,亦涉及“简”与“势”,这正是传统大写意与后期印象主义的相通之处。

朱屺瞻利用音乐的节奏,既通过山水表现深邃的宇宙感,也通过山水、花卉表现色彩与笔触的单纯、简约与力度,以凸显无所顾忌、自由奔放的“野”趣。

曾经的朱屺瞻既是西画家,也是国画家,他一边涂抹着厚重的油彩,一边挥写着清逸的水墨,某种意义上,他似乎还在有意识地拉开两者的距离。新中国成立后,绘画上以苏联巡回派油画为宗,朱屺瞻、刘海粟、林风眠等人取法的西方现代绘画,曾为人一度淡漠。其时朱屺瞻的创作中,虽有一定后期印象主义的色彩表现,却依旧是以国画家视角的一种借鉴。到了1980年代,随着中国打开国门,朱屺瞻旧日所学被重新激活,在时代氛围的催化下,他主动地将两者结合起来。

朱屺瞻《溪山信美》,1985年

张大千、刘海粟、朱屺瞻都属受西方现代绘画影响而走向中西融合的国画大家,张大千由于长时间身居海外,更多受到的是抽象表现主义的启发,兼之中和了唐宋明清多家墨法,善于用绢、熟纸,表现的仍是文人画冷艳的格调。而刘海粟与朱屺瞻因居国内,借助的都是在1920年代即在上海风行的后期印象主义。刘海粟与张大千一样善于泼洒,但刘海粟因走的是金石写意的路数,且大多用生纸,创出的是热烈奔放、邋遢浑厚的风格。朱屺瞻虽然在审美与师承上与刘海粟相似,创出的乃是深重烂漫、率真拙朴的风格。

正如元季大家皆师董源,风格却各不同,艺术不在于师法,而在乎卓然独立。从画风来看,朱屺瞻并未直接受张大千影响,但他显然是受到当时彩墨交融的时风感染,他身上后期印象主义色彩基因瞬间被重新激活,与他擅长的粗笔重墨交融为一体,走向雄浑与壮阔,进而将“野”趣推向自己过去不曾想见的境地。

朱屺瞻《蟹柿子》,1982年

朱屺瞻的耋年之变,主要通过两条途径,一则是他最常见的重彩山水,同时也涉猎重彩花卉,两者趣味相近。另一仍是他钟情一生的水墨梅兰竹菊,笔墨越趋沉厚浑茫。他的梅兰竹菊,从早年清藤式的清旷,到中年倾向于石涛式烂漫、吴昌硕式的苍雄,至晚年最终形成了狂放疏野、苍茫稚重的朱氏本色。

1991年朱屺瞻百岁画展在上海美术馆成功举办,他以巨大的画幅与绚丽厚重、率真烂漫的彩墨,震撼了画坛,令几乎贯穿整个20世纪的中西合璧潮流中的这种与他本人恬淡、温文的秉性形成巨大反差的审美,在世纪末绽放出了别样的光彩。

朱屺瞻《山水》

作者:汤哲明(美术史论家)

编辑:范昕

责任编辑:宣晶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。