今年恰逢谢之光、林风眠、关良这三位海派艺术大师诞辰120周年。由上海中国画院与文汇报社联合主办的“海上风标——谢之光、林风眠、关良诞辰120周年作品展”自6月12日亮相上海中国画院美术馆以来,引发业内外热烈关注,应观众要求,展览将延期至7月26日。记者留意到,不少观众是特意冲着谢之光来的——三位海派艺术大师中,林风眠和关良的个人艺术风格较为统一固定,大众知名度也更高,作品近年来多见于各大展览;而谢之光这一生的艺术创作无论画种、题材还是风格都跨度极大,彰显出惊人的创新,作品此前却较少集中呈现,他的光芒似被长期遮蔽了。

关于谢之光,还有哪些面向值得揭示,哪些认知有待拓宽?本报记者为此专访了年近八旬的上海中国画院画师、国家一级美术师张迪平,她曾与谢之光在画院做过十多年同事、在同一间办公室工作六年。从谢之光特殊的艺术历程中,人们能够看到他为传统国画现代化付诸的心力与探索,并进一步开启对于海派艺术更为全面、深远的审视。

惊人的艺术转折是有意为之,大写意国画才是真正喜欢画的

多变且变化极大,这是谢之光毕生艺术创作给人留下的印象——早年的他,借鉴西画技巧,追求惟妙惟肖,所作的年画月份牌受到热烈追捧;新中国成立后,他用传统水墨画社会新风、时代新象,引发技法与理念的一系列变革;晚年的他,简直将写意水墨玩到随心所欲、皆成妙谛的境界。从极为写实到逐步摒弃写实甚至带些抽象意味,这堪称180度的艺术转向,令人惊叹。张迪平却透露,谢之光创作上的“拐弯”不是一时兴起,而是有意探索、水到渠成的。

张迪平犹记1965年自己受谢之光之邀第一次到其家中看画时的情形。当时在他山海关路上的石库门寓所里,大画桌上铺着的他的大写意作品,画桌边的几条小案上则用纸小心翼翼覆盖着他画的月份牌年画。“谢老笑言,自己是在以年画养国画。月份牌年画是画给上海人民美术出版社的,有稿费,而没有报酬的大写意国画才是我真正喜欢画的。”

谢之光笔下惟妙惟肖的月份牌美女

早从上世纪30年代起,谢之光就开始从广告设计、舞台布景、月份牌年画等商业创作逐步移兴到纯粹的中国画。他一生崇拜青藤、石涛、八大、任伯年、吴昌硕、齐白石乃至同时代的钱瘦铁等国画名家,毫不讳言“对他们吃得死脱”。白西装,白皮鞋,钱是一只口袋进,一只口袋出——大多用来帮衬亲朋好友了,早年凭借商业创作赢得的丰厚收入,谢之光过得潇洒也讲究。晚年的他却曾对张迪平直言:“现在我对生活看得很淡,穿着、住房都不讲究了,我只想画画,能画画就很开心。”他也时常感叹:“画画画到后来,终归是要走到印象派、半抽象的路子上去的。”

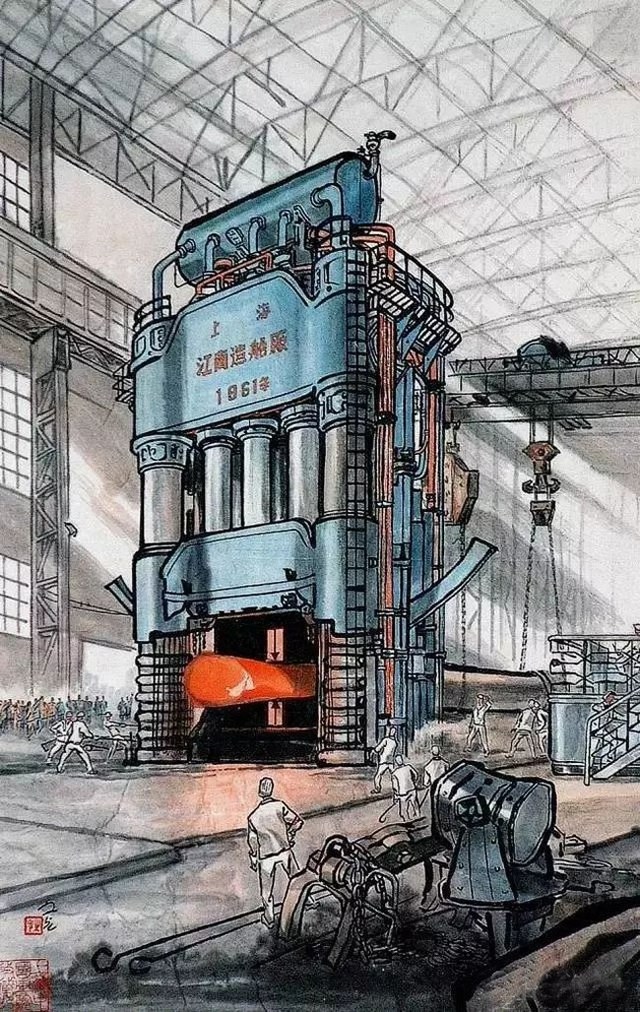

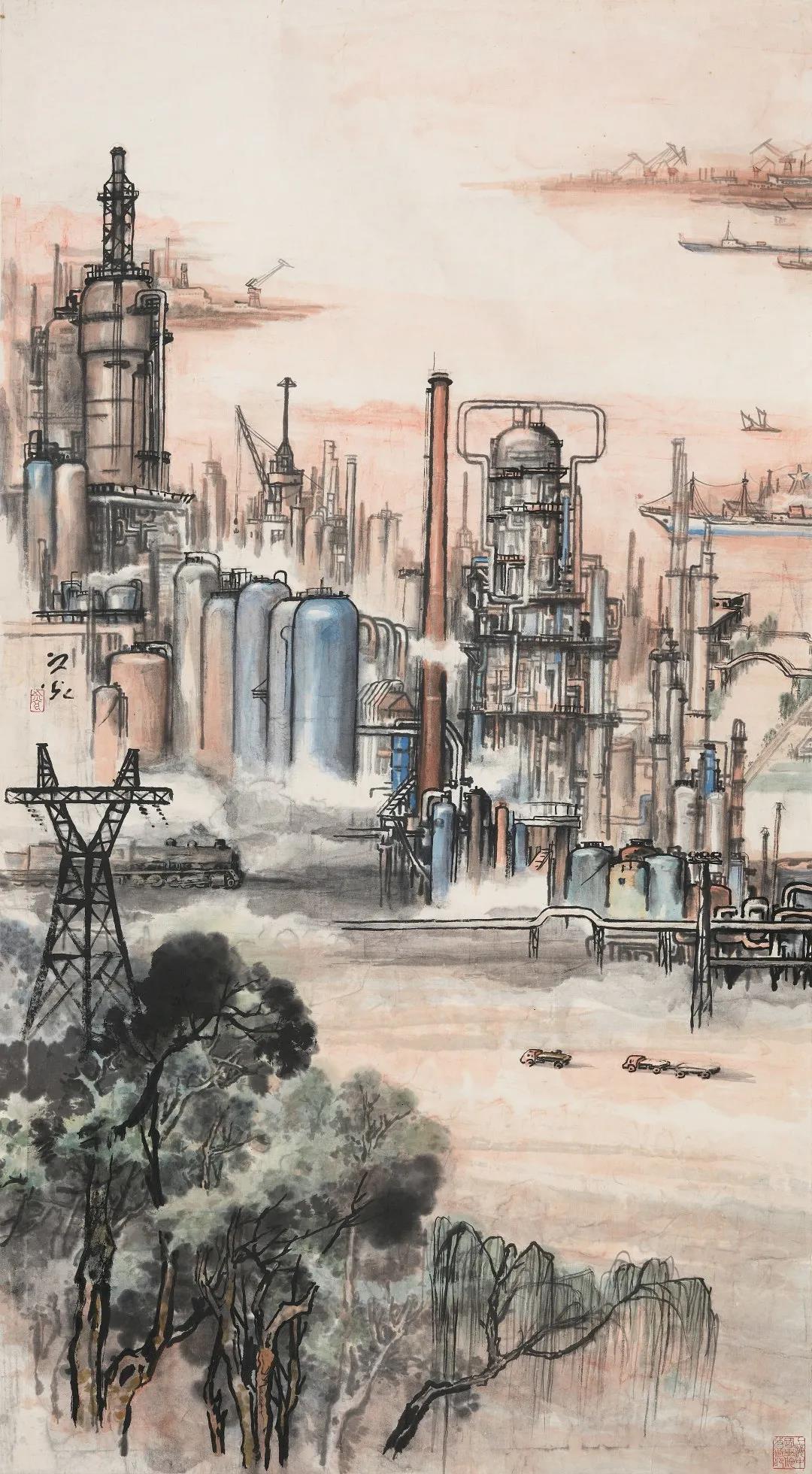

热爱是一回事,有意自我提升又是另一回事。谢之光日后大写意国画的炉火纯青、汪洋恣肆显然离不开这二者的结合。大写意国画看似寥寥数笔、随心所欲,其实每一次落笔都有讲究,都需要以扎实的基本功作为支撑。据张迪平回忆,深谙中西两种绘画技法的谢之光尤其注重写生。“他总说,画画到了关键时刻,一定要写生,要观察生活;落笔不能多一笔,也不能少一笔,每一个落笔都要考虑周围的构成。但凡画中可能出现的道具、布景、人物,他都是横写生、竖写生,反复揣摩造型。”而在谢之光不少大型现实主义题材国画中,人们也不难发现,画中无论庞大繁复的船舶、机器,还是细致入微的设备零件或是人物无不栩栩如生,而这正得益于他的写生功底。张迪平特别提到,谢之光对艺术的讲究,很多时候就来自生活之中的审美体察。“谢老总能发现‘生活中的艺术’。路过淮海路的橱窗或是看到路人的衣着,他常常指着某一处对我们说‘这个色彩对了’‘这个艺术水平不好’‘这个搭配很协调’……他认为一个画家在生活中必须具备这样的艺术眼光。”

正是全面深厚的艺术功底和一丝不苟的创作习惯令谢之光得以挣脱束缚,自如游走在水墨写意的世界,实现难以想象的跨越。

谢之光上世纪五六十年代的现实题材国画

画里随心所欲的境界与画外豁达洒脱的为人像是已融为一体

理解谢之光创作后期在大写意国画上达到的高度,或许需要知晓其平素豁达、洒脱的为人。有同事称谢之光“像扬州八怪”,他自己则笑言“我是上海一怪”。“当年我们这些小辈都喜欢亲切地称呼谢之光‘谢老老’。他在画院特别活跃,性格风趣随和,和年轻人很快便打成一片。”在张迪平看来,谢之光的艺术风骨与生活之道从某种程度上说像是已融为一体。

谢之光是画院里的“作画狂人”,经常为同事们当场表演作画。他作画时神情专注投入,时而提笔高悬,时而手指点划,对着笔墨纸砚这些“老朋友们”念念有词:“到底是侬凶还是我凶!”画到情绪激动处,还会别过头对着观众,“不用眼睛也能画”,一边说话手里的笔也不停。55年前张迪平刚进画院没多久就见识到了谢之光作画上的拓落不羁,那一幕她至今仍清晰记得:“一天在办公室里,谢老突然问我,你怎么不叫我画画?我是又惊又喜,谁不想向谢老这样的前辈求画呢?谢老笑言,你给我泡一杯茶,我抽一支烟。我问谢老需要什么纸,他说随便;什么笔,随便;什么墨和颜料,还是随便。一支烟抽好,谢老把宣纸往地上一铺,蹲在地上就大笔落墨了,边画边说,画画要胆子大,不要吓!”

谢之光《扬州园林》

谢之光《给爷爷补课》

谢之光《案头闲趣》

画画的怪癖,谢之光有一箩筐。他常常和同事们说:“你们不要的笔不要扔掉,都给我”。这不是玩笑话,他的小竹包里有一把别人不要的笔,他认为画画时这每支笔都有不同的用处,这也是他锻炼画技的有意为之。谢之光有一方吴昌硕用过的汉砖砚台,从来不洗,有一次张迪平想帮他洗,他也不让,说是“宿墨用起来必有一功”。就连洗笔的浑水,谢之光都不轻易倒掉。这混合了各种色彩的水,他视若珍宝,常常将其往画纸上一泼,待画面自然风干,留下淡淡一层灰蒙蒙的背景色。对此,谢之光的解释是:“这么一泼,画面不就统一了吗?”

“不了解谢老的人或许觉得他疯疯癫癫的,其实他是一个天真至极的人。”张迪平说。在谢之光的生活里,无论阴晴风雨,他都笑着面对。谢之光曾坦言自己每天的零花钱就三毛五分钱,说着拍拍自己中山装的不同口袋道:“喏,这个口袋一毛四,车钱;喏,这个口袋一毛五,买香烟;多下来六分钱积个几天买块巧克力或者老大昌的奶油蛋糕。”吃的时候他还常常把小小的一块掰成几份,非要和同事朋友们分着吃,说是分享的食物更美味。就连在吃“忆苦饭”(菜糠窝窝头)的特殊历史时期,谢之光都胸有成竹地说:“袋袋里已带了三粒‘食母生’,不用担心消化不良!”同事们听了都忍俊不禁。

谢之光《孤帆》

谢之光《山村》

晚年获得学界高度评价的大写意水墨,今天能被看见的还很有限

在最苦最难的那段特定历史时期,很多画家不得不搁下画笔,谢之光却以自出新意的写意水墨实现了创作突破,抵达了艺术高峰。

攀登是如何完成的?张迪平透露的这么一个片段中或许藏着答案。当时不管谁来向谢之光索画,他几乎都来者不拒。画了那么多,其实连一副大饼油条也吃不到,他戏称自己是“白弄山人”,却又私下跟后辈们嘀咕:“别人给你宣纸,是让你练习,这是多难得的机会!”对方若是能再给谢之光冲杯咖啡,他就更心满意足了——谢之光爱咖啡,是人尽皆知的事。

与其说谢之光“天真”,不如用“本真”来形容他。不同于孩童的稚气,谢之光的“真”以千帆阅尽后的通达作为底色。而这份“天真”,是谢之光主动的自我选择:面对时代和命运的安排,他选择和解,但从未放弃践行内心深处关于艺术和生活的秩序。

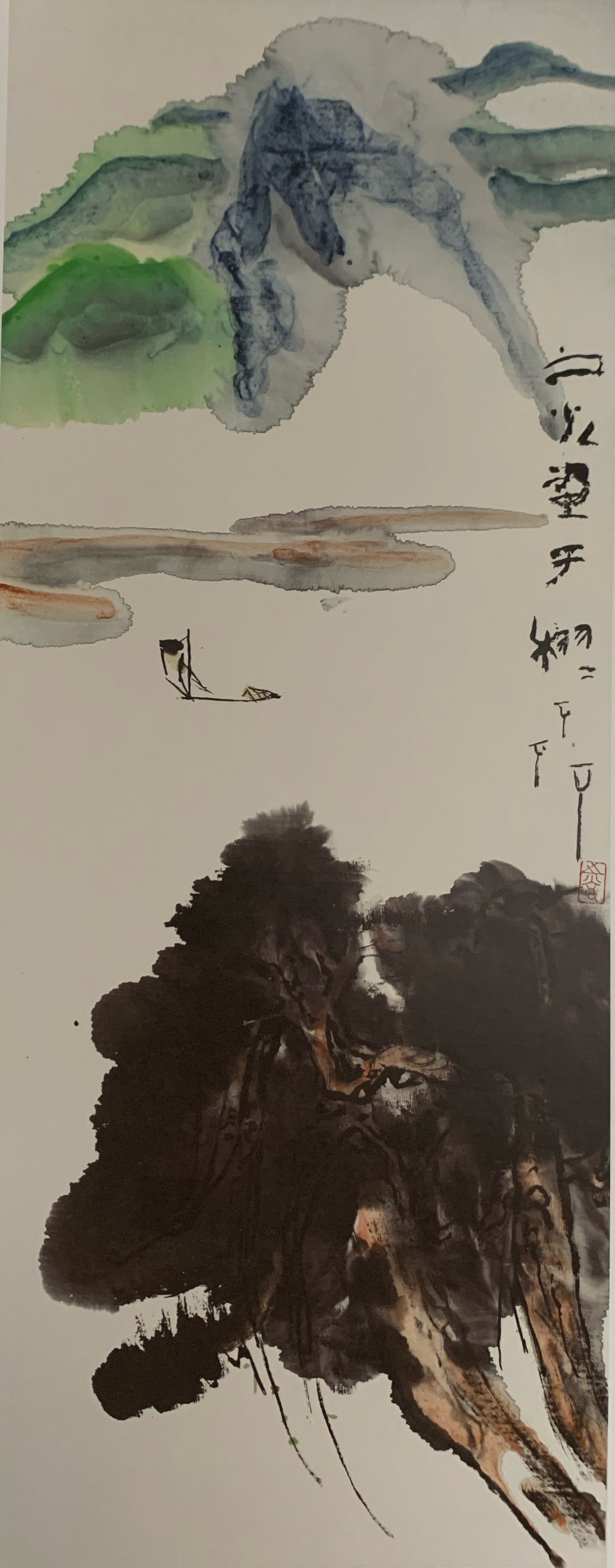

谢之光晚年的大写意山水

对于谢之光晚年的大写意创作,学界普遍给予高度评价。著名画家沈柔坚曾指出,谢之光这一系列创作善于处理浓淡枯湿、虚实变化冷热色的关系。焦墨、宿墨与淋漓水墨、淡彩的结合尤为巧妙,尤其是晚期的许多山水画作,更是饶有异趣。然而遗憾的是,谢之光最为学界认可的大写意水墨今天人们能够见到的还很有限,这些作品大多存于私人藏家手中。这或许导致谢之光在中国画上的造诣被大众低估。

张迪平坦言,期盼今后能有更多人看到谢之光精彩绝伦的大写意国画,有更多人看到这个生活有态度、处世有温度、艺术有高度的“谢老老”。

谢之光晚年的大写意花鸟

作者:范昕 戚新源

编辑:陆纾文

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。