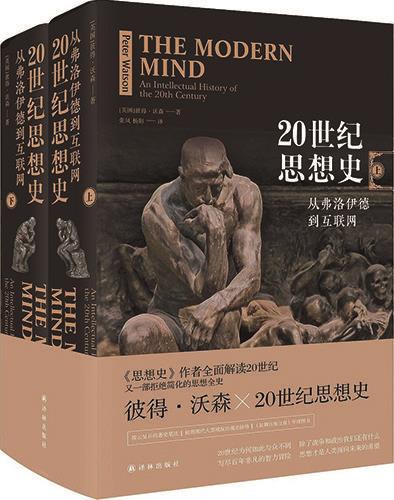

《20世纪思想史》 【英】彼得·沃森 著 张凤/杨阳 译 译林出版社出版

《20世纪思想史》初版于20年前,此次引进重版,书中观点不仅没有过时,甚至仍有不少超前之处。其中原因或许在于,沃森的思想史展示了一种独特的思想洞见与论证方式。

“对很多人而言,20世纪最美的画面不是来自毕加索、波洛克、包豪斯的建筑设计师,或是好莱坞的摄影师,最美的画面是一张照片,出自一篇简短的新闻报道,却充满独创性。那就是从太空拍摄的地球照片。”

要对彼得·沃森这部洋洋洒洒近百万字、“拒绝简化”的《20世纪思想史》进行概括,恐怕是件吃力不讨好的事情。不过上述这句话无疑是全书中的点睛之笔,一方面呈现了这部思想史中贯穿始终的主题:20世纪的科学与人文思想的竞争,另一方面则体现了沃森写作的特色:老先生叙事含蓄温婉,大多引述他人观点,但有时在温文的叙事中所作的判断异常犀利——

比如他认为20世纪的艺术与人文学术已经在一定程度上被科学所压制和超越,而这种压制与19世纪及以前的任何态势都截然不同。相比科学知识的突飞猛进,人文艺术领域不仅“缺乏能与之媲美的成就”,而且还疲于对科学进程做出被动回应,“结果表现出常常只是对于奇技淫巧的过分追求,而不是对已有知识的独创性见解和补充”。

他还尖锐指出心理学(尤其是弗洛伊德思想)是导致人文艺术走到今日困境的罪魁祸首:这种在“20世纪占据主导地位的思想竟然有如此重大的错误”,其“根基缺乏观察数据,以及与神话无异的理论,其特点是异想天开、古怪,有时全然是欺骗”。它全然误导了现代艺术的各种主义(超现实主义、达达主义、表现主义),也让那些伟大的现代主义文学经典陷入尴尬的境地(劳伦斯、卡夫卡、托马斯·曼、弗吉尼亚·伍尔夫等等);更是催生了现实作为极其有限的“法国理论”,结果导致法国思想家无视“硬”科学取得的进步。

不难想见,上述观点中的任何一点若形成论文主题或作为学术探讨,恐怕都会遭到不少质疑与抨击,因为其结论有些“耸人听闻”,其论证似乎也不遵循学科的内在理路。人文学者会将之斥为科学主义的霸权,文艺青年则无法容忍现代主义经典遭到如此奚落,而当代精神分析学的传人们更是难以容忍对他们信奉的理论进行如此这般釜底抽薪。

从大观念到大判断:将零散的知识纳入更为广阔的时代精神气候

把这些观点刻意摘选出来,或许有违沃森的本意,因为他的观点必须放在其复杂的思想史图景中去理解。在其作品大部分的篇幅中,他对从弗洛伊德创建精神分析学到互联网诞生的人类历史做了细致、优雅且栩栩如生的描述,力图全景式地还原20世纪的知识进化与思想演进,而且在进行那番评判时,也力求做出更为全面周到的说明。比如他也并不否定现代文学作品在审美意义上的价值,也绝不一概肯定科学在20世纪取得的一切进展,他多少认可人们在文学中了解到的生活和人性有可能多于科学的相关认识。但是当我通读沃森的整部作品时,感到他的很多判断总体都是成立的,并深感他的观点既不武断,也不偏激。

这部初版于20年前的著作,此次引进重版,书中观点不仅没有过时,甚至仍有不少超前之处。其中原因或许在于,沃森的思想史展示了一种独特的思想洞见与论证方式。他的很多观点并非主观创造,而是源自他的独特叙事。在此他借鉴了威廉·詹姆斯的方法,力图用历史的叙事将所有学科的知识串联起来,后者曾这样指出:任何学科如果不用历史的观点讲授,那么“文学不过是语法,艺术不外乎商品目录,历史则是一串日期,自然科学将只是一页页的方程式、重量和尺寸而已。”

于是,在对各种学科知识思想的综合性梳理中,沃森登上了一座高耸的知识山峰,把各种知识在20世纪时间长河中的位置看得如此清晰。从物理学、宇宙学、化学、地质学到遗传学、生物学、考古学,再到人类学、心理学、哲学、文学、艺术学,其作品涉及学科之多令人叹为观止;从孟德尔学说、普朗克的原子论、胡塞尔的现象学到毕加索的《阿维尼翁少女》、爱因斯坦的相对论、林德夫妇的《米德尔敦》,再到沃森的“双螺旋结构”、希区柯克的《精神病患者》、阿兰·布鲁姆的《封闭的美国精神》,其叙事涉及人物作品学说之盛,在20世纪思想史的写作历史上也是独树一帜,很少有人能够在这种知识占有的丰富性上与之颉颃。

与此同时,也很少有人能够像沃森那样,通过历史的叙事将各个学科零散的知识纳入到一个更为广阔的时代精神气候中去理解。他不仅为知识赋予了深厚的现实背景,而且还建立了不同学科知识之间的精神联系,这使得各类知识被赋予深厚现实根基的同时,也获得了一种彼此有机的联系。比如在阅读麦克卢汉《理解媒介》的时候,沃森提醒我们注意在同样的年代里,以赛亚·伯林发表了《自由四论》(1969),居依·德波的《景观社会》(1967)在法国文化界产生影响。再比如他提示读者,伴随着冷战时代美苏太空竞赛的,是生态保护运动的兴起;伴随1950年代半导体发明的,是流行音乐在美国的流行。

在此意义上,沃森的诸多观点并不是其主观的创造,而是历史与现实的客观呈现。正是基于超学科的知识积累与书籍阅读,才使沃森有把握做出“艺术人文总体走弱”的大判断,也正是基于一种学科间的比较观察,他才有勇气得出我们需要“摆脱弗洛伊德思维模式”的尖锐结论。沃森的结论尽管令人沮丧,但值得当代人文与艺术学界深思。

克服边界:互联网时代仍应坚持阅读具有一定长度与复杂性的书籍

《20世纪思想史》给予今天的启发,还不仅仅局限于沃森对20世纪思想状况所做的判断与总结,更重要的是他通过其身体力行的写作所展示出来的思想愿景。在他看来,斯诺所谓的“两种文化”之间的分裂与竞争始终是贯穿20世纪思想的主题,在新的背景下,促成知识的统一与融合可能而且必要。当下学术专业主义的制度化,造就了一批鼠目寸光的文化精英。对某一局部知识领域的过度投入,只见森林不见树木,不仅是对智识与精力的极大浪费,而且还助长了一种坐井观天的自恋心态。在此意义上约翰·布洛克曼所谓的“第三种文化”与威尔逊所提出的“知识大融通”是值得追求的愿景。

虽然沃森显得“博而不专”,但他的确以厚重扎实的写作证明在很多议题上他完全可做出比专业学者更客观中肯的分析判断。比如他在艺术家与科学家的比较中独辟蹊径地指出,“孤独”一词并不独属于艺术领域,其反倒在科学领域更为实至名归:“凡是先锋派在这一年推崇的东西,布尔乔亚都会在下一年买下来。但新的科学观点受到的待遇却大相径庭;只有极少数布尔乔亚能够理解科学的每个细枝末节。”

在十年前的书评中,梁捷将沃森看作是“司马迁、吉本一样的思想英雄”。对此我也深感认同,跟历史上的那些知识巨擘一样,沃森和他的著作值得我们珍惜,因为他的作品就像一面镜子那样,常常映照出我们自身的自恋与渺小,以及智识上的封闭与懒惰。虽然我们正在不断地告别巨人与英雄,但正如斯威夫特曾经在《格列佛游记》中所反讽的那样,英雄或巨人的消失并不值得我们弹冠相庆,在通往未来的道路上依然需要巨人的视野与境界来型塑我们的眼界。

随着信息的泛滥与自我定制的实现,书籍阅读深陷危机,极化思维与情绪泛滥,深度思考几成奢侈,启蒙事业不断遭遇挫败。不过,尽管当下图景略显惨淡,但沃森并不丧失信心与乐观,他援引拉里·桑格指出,与之对抗的最有力的武器还是坚持阅读具有一定长度与复杂性的书籍。这样的书籍可以对诸种信息进行整合,梳理成明晰、连贯的体系,让信息脱胎换骨变成知识。

《20世纪思想史》的确就是这样的书,一本看似回顾历史,实质面向未来的书。它的作者以其博学含蓄的思考,优雅与通透的文字为当下树立了一种新的知识英雄形象,也时刻勉励着我保持对书籍文化的虔诚与热情,来时时警惕人性中不时涌动的黑暗、无知与惰性。

作者:范昀,浙江大学传媒与国际文化学院副教授

编辑:陆纾文

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。