图源:pixabay

今年是“五月花”号登陆北美大陆400周年。今天,人民日报发长文《美国发展史就是一部印第安人血泪史》,回顾了印第安人这些北美原住民遭驱逐、屠戮和强制同化,到如今陷入系统性贫困和被歧视的悲惨历史。1492年白人殖民者到来之前,北美大陆估计有500万印第安人;但是到了1900年,一度仅剩下25万印第安人。

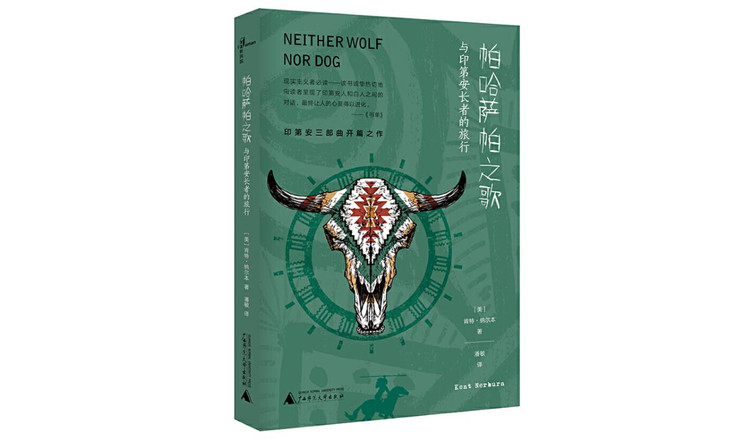

广西师范大学出版社的《帕哈萨帕之歌:与印第安长者的旅行》用记叙的方式承载了一个印第安老人对过去的回忆,这本书不仅是描写印第安原住民生存的画卷,同时也是第一手的印第安原住民文化档案。

图源:pixabay

>>>《帕哈萨帕之歌:与印第安长者的旅行》试读

为先辈而谈

“来,和我一起来抽烟。”丹说。我们坐在门廊前,云雀的歌声和着呼啸的晨风。

每次从印第安人手里接过烟管,我都感到不舒服。这并不是说我不想和他们一起抽烟,我是太想了。某种程度上,我并不属于他们这个群体,我身上有太多“效颦者”的症状了,我想退回去,最后才走到桌边(如果有桌子的话),这样我就不至于一来就因为自己内心空虚,而去狼吞虎咽印第安人的精神食粮。

“来。”他又说了一遍,向我举着烟管。现在只有我们两个人。这是一个很私密的举动。如果他不想给我烟管,他完全可以不给我。我接过烟管。

我吸了几口,我的手像他那样窝在一起,迫使吐出来的烟飘到地面,飘向天空,飘在我头上。然后,我把烟管递还给他。

他又吸了好几口烟,然后吐出来。

“你要明白这一点,纳尔本。”他说。他的声音里没有了轻浮,只有庄重,“你不太会骗人。”

“是的,从来不会。”

“我知道,因为你的谎言太拙劣了。”

我的脸红了,我没有骗过他呀。老人们在做出这样的观察总结时,我总是被吓得不轻,感觉像他们有天眼能把东西看穿。

“我说谎了吗?”

“不是用语言,而是用沉默。”

“用沉默?”

“是的,沉默是好人或是懦夫的谎言。看到你不喜欢的东西,你不说出来,这就是谎言。”

“我不明白。”我说。

“那天我烧了写了我的话的碎片,你很生气。你也生格罗弗的气。你认为你做得很好,你觉得格罗弗根本不知道他在说些什么。”

“你说得对,”我说,“我比我想的更容易让人看穿。”

“是的,所以不要再骗我了。”

他神态里有着权威和决断,我感觉他像是在责备一个小孩子。我等着他继续说下去,可他却就此打住了,他的责备如烟雾一般在我耳边缭绕。

他在那里忙着清空、拆卸烟管,也像是个私密仪式,好像他都忘记了身边还有一个我。我坐在他旁边,不时看看他,他把烟管轻轻裹起来放进一个软动物皮的袋子里。

他装好后,又开口说了。他的语气很正式:“我们已经一起抽过烟,这可不是一个玩笑。你已经做出了承诺,不会再用话语或是沉默对我撒谎。这并不容易,因为你知道自己拙于说谎。你要时刻注意这点,这就是为什么我们要用烟草的原因,因为它会让我们更努力去探寻真相。

“还记得我告诉过你带香烟给格罗弗吧?你注意到他的变化了吗?”

“看到了。”我说。

“烟草就是原因。烟草像是我们的教堂,它直接与神交流。我们一旦把它呈现出来,我们就是在告诉上帝,我们说的是实话。格罗弗从你手里接过香烟,他就是在告诉我们的大神他会尽他所能提供帮助。

“只要有烟草在那里,一切都是灵力——神圣,充满力量。你把香烟给格罗弗后,他就得停止胡说八道。现在他已经答应大神,他会提供帮助。他的承诺和你我没有关系,这是他对造物主许下的承诺。

“你不喜欢他说的话,这并不重要,我也不喜欢他说的。他自己也知道这一点,但他不在乎。他做了一个承诺,那就是说实话。”

我有些不好意思,也感到羞愧。丹的一番话简洁坦率,我却一直都在心烦过去的工作都浪费了,显得很俗气,充满私欲。还好丹不再在意我的想法,他的思想已经插上翅膀,开始思考更重要的问题。

“你知道吗,”他说,“我们印第安人的方式和白人的方式格格不入,是有很多原因的。当我们做出承诺时,我们是向我们的大神瓦卡唐卡做出承诺的,任何请示都不会改变这一承诺。我们也向白人做出承诺,认为白人也在向我们做出承诺。但他们没有,他们只是在同我们做交易。

“我们永远弄不清楚白人怎么可以每一次都不守诺言,尤其是那些牧师和神职人员——这些人我们称为黑长袍——也在参与。我们不能违背我们的承诺。我们永远不能。”

他拿起台阶旁边一处松动的碎土片。

“这其实有些可笑,”他继续说,“我们并不总是信同白人带来的宗教,但我们却能真正了解里面的有些东西。比如圣餐,只要有它,一些东西就可以是神圣的。这简直就像我们的烟草。还比如誓言,婚礼上的那种。我们也有誓言,任何场合都有。很多誓言是私下进行的——我们并不需要牧师来宣布它。但它们是真正的誓言,是我们对造物主许下的承诺。

“所以,我们理所当然认为白人做的和我们是一样的,尤其是他们对着圣经起誓,或用上帝的名义做出承诺的时候。

“但现在我觉得这种承诺更像他们的教堂,只有在某些日子重要,其余日子就无关紧要了。”

丹像抱个宝宝一样把烟管袋捧在腿上。

“听着,纳尔本。我不是说你和你们白人的坏话,我只是想告诉你我们是怎么样的。我希望你不要生气。”他似乎已经完全忘记了,刚才他还说要我诚实面对一切。

“不,丹,”我说,“我没有生气,我只是在听。你却完全有理由生气。”

“你真是个好孩子。”他说,“这也是个问题。我们整个族人都被你们的人毁了。但你们中间也有善良的人,一直都有。我们帮助过移民者,他们也帮助过我们。我们认为印第安人可以和白人共处。但是,我们是如此的不同。”

老人的声音里又隐隐出现了一丝忧郁。他摩挲着放在腿上的烟管袋,目光从我身上移开,又开始说道:

“当我做出一个承诺,我知道祖父们在我肩膀上方关注着我。如果我不信守承诺的话,我是在丢他们的脸。你明白我的意思吗?我怎么能这样做呢?他们在灵界,由我在这里替他们行事。这就是为什么我现在要把话说出来,这就是为什么我请你过来。

“我想把事情做好。我知道你很难弄明白,怎么前一分钟,我还在和格罗弗在那胡扯,后一分钟我说的就上升到精神层次。因为与格罗弗说话,我仅代表我;说这些精神层面的事,我是在替我的祖父们说话,用他们传递给我的方式说出来。”

我静静地坐着,等待着老人下一步想说的话。我想说一些我很荣幸听到之类的话,表示适当的尊重。他茫然地盯着地面,似乎是睡着了。我不知道我是不是该把烟管袋拿过来,以防其掉落。突然,他猛地抬起头,竖起耳朵,仿佛听到了什么。

“我想带你去个地方,”他说,“车有油吗?”

“有的。”我回答。

“我们去兜兜风吧。”他回答。他已经站起来,朝卡车慢慢走去。

“我们要去哪儿?”我问。

“带上你的录音机,到那里你就知道了。”

我扶他进了我的卡车,然后向山下开去。肥背已经从她的窝——一辆破旧汽车下面快速跑出来,慢慢跟在我们旁边,呜呜叫着。

“把她放到车后去。”丹说。老狗快活地摇着尾巴。

“来吧,肥背。”我说,然后把她抱到皮卡车后面。她用潮湿的臭臭的舌头舔我的脸,占据了卡车后背门那块地盘。

“真是条好狗,肥背。”丹说,我又爬回到了驾驶室。

“她应该多刷刷牙。”我说。

丹快乐地咯咯笑了,在座位上坐稳。他的情绪变好了,忧愁悲伤的情绪已经被某种使命感所替代了。

“走这条路。”他说。他说的“路”其实是通往山上一条仅容两个轮胎驶过的土路。颠簸了几英里之后,小道上出现另外一组车辙印迹,一直蜿蜒到山脊。

“向左转。”丹说,他紧紧抱着腿上的烟管袋。

我的车是四轮驱动,主要是用来应付明尼苏达州北部的雪天行驶,越野驾驶并不多。丹大笑起来。“你可是在保留地高速公路上行驶啊,纳尔本。”他说,“我们还得给奶牛留出一条路呢。”

我们一路跌跌撞撞、磕磕绊绊到达了山脊。卡车的悬浮液不适应这种碰撞,在那里哼哼叫。“白人的卡车啊。”丹评论道,“我的车就很喜欢这些道路。”

我想起他家门前有一个破烂汽车壳子。“你的车子好像没有车轮子呢。”我说。丹笑了:“是啊,所以我把它做成肥背的房子。”

我用最低档位开车前进,车子轰隆隆地响。我们几乎是一步一步挪到山顶,路比任何我曾经走过的都要陡峭。然而,路上到处都有车辙印,草原上的草也因为经常被车碾过都弯了腰。

“停在这儿。”丹说。

我把车停在山脊的顶部。风拍打着卡车,把天线吹得晃来晃去。在我们的西边,山脊下是一幅起伏的山峦和溪谷的全景美图。远处,草原上的草像海面上的波涛一样翻滚。

丹下了车,走到车前。他拿出一小鹿皮袋烟,把烟草撒往四个方向。我听到他在低沉地唱一首忧郁的歌。是用他的语言唱的,可是歌曲传达出来的感情是共通的,我情不自禁打了个寒战。他唱完后,蹲下来盘腿坐下,眼睛盯着西边。不知何故,他在这里显得更年轻,更有活力,也更无拘无束。

肥背自己从皮卡的后背门那里跳下来,缓步溜达到丹的身边。老人悠闲地抚摸着老狗的耳朵。我站在后面,不确定自己是和他们一道呢,还是我闯入了他们的私人空间。

最后,老人说话了:“纳尔本,过来吧。现在是时候教你东西了。”

我试探着走近他。“坐下。”他命令道,声音温柔但坚定。

我静静地坐了下来。

“打开录音机。”他说。然后,他开始说话。

“我来告诉你,我们是怎样失去了土地。我来告诉你事实的真相。

“白人刚来的时候,我们真是大吃一惊。住在我们西边的族人听说过他们,我们的一些长辈也预言过他们要来,但他们仍然让我们感到很吃惊。

“我们以前见过其他的陌生人,但他们其实跟我们一样——其他的印第安人——不同部落的人。他们会来问我们能不能通过我们的土地。如果我们觉得可以,我们会让他们通过。否则,就不让他们通过。

“但是,你明白吗?这不是说我们拥有这块土地,她是我们打猎的地方,是我们祖先的埋葬之地。这是造物主赐给我们的土地。

“在这块土地上孕育着神圣的故事,也有我们神圣的场所,我们的仪式在这里举行,我们认识动物,它们也认识我们。我们看着四季在这片土地上轮回。土地是有生命的,就像我们的爷爷奶奶。她养活了我们的身体,滋润了我们的精神。我们是她的一部分。

“所以如果别人需要,我们会让他们通过,因为他们也知道这是我们的土地。我们不希望他们在我们的土地上打猎,或是破坏我们的圣地。但是,如果他们需要,他们可以到我们的土地上来。

“你必须明白这一点:我们不认为我们拥有土地,土地是我们的一部分,我们甚至不知道拥有土地这一说法。这就好比你拥有你祖母,祖母岂能是拥有的?祖母就是你的祖母。为什么你们会说拥有她呢?

“所以,你们第一批人来的时候,他们只是想通过我们的土地。对我们来说,他们是一群陌生人,穿着奇装异服,身上的气味也不一样。但他们有我们从未见过的许多武器。我们想他们也许是造物主计划的一部分。我们这地方不能拒绝他们,因为我们没有控制他们的权力。我们只想过我们自己的生活。

“他们答应我们不会破坏任何东西。他们就像是一批新来的武士,带着枪和不同的武器。他们很古怪,一直在找这找那。我们以为他们来了很快就会走,于是让他们来到我们中间,给他们食物,帮助他们。他们应该像天空落下的雨点,雨停了,雨点也该没了。

“但很快其他陌生人也跟着来了。这一次,他们像溪流。他们骑着马,驾着马车。他们继续通过我们的土地。不过,我们也没觉得不安,但是他们吓坏了动物,也根本不知道什么东西是神圣的。我们也知道,他们要解决吃的问题,所以并不介意他们射杀水牛。

“我听说,其他部落的动物也有相同的遭遇。他们试图帮助这些人。他们担心白人狩猎,动物吓跑了。但是这些人手里有枪,让我们更容易狩猎。因此,我们并不介意。

“但这些陌生人射杀动物并不为食物,只是要弄死它们,让它们死在水沟里。他们通过我们的土地时,压在道路上的东西要比我们的重许多。这些人像河流一样穿过我们的土地。

“我们以前没遇到他们干的这种事情。对我们来说,地球是有生命的,就算搬动一块石头也是在改变她。杀死任何动物,都是从她身上拿走东西,拿的时候一定要有尊重,我们没看到这些人尊重她。他们砍伐树木,杀了动物后就让它们死在那里。他们大声喧哗,简直像野人。他们东西很重,压在土地上,声音也很吵,我们都可以听到他们的货车车轮压在下一个山谷的嘎吱声。

“我们想要置身事外,但他们太让我们生气了。我们狩猎变得很难,是他们把食物从孩子们的嘴里抢走。我们不想让他们在我们周围晃悠了。尽管如此,他们还只是占据小部分土地,我们还是自由的。我们大部分人想着,就随他们去吧,除了那些气愤的年轻人。

“而且,我们也真的需要他们的步枪。

“可后来又有奇怪的事情发生了。这些新来的人开始问我们要土地,我们简直不知道该说些什么。他们怎么能向我们要土地呢?他们还想拿钱买我们的土地:我们允许他们的人来到这块土地上,他们却想拿钱把我们的土地都买下来。

“我们族人不想要钱,收钱卖土地是对造物主的大不敬,即便是我们的祖先收钱卖地也是不对的。

“然后又发生了一些我们不明白的事。有个人过来说,我们不能住在这儿了。华盛顿,那个很遥远的城市,有个长官,说土地是他的,他还说了他们的人可以住在这里,我们不行。

“我们以为他们是疯了。长老告诫过我们要小心,说这些人很危险。我们大多数人只是一笑了之——至少我年轻时长辈是这样告诫我们的。这些人会骑着马跨过一片土地,然后插上一面旗子,说从他们骑马的地方到插旗子的地方的那片土地就属于他们了。这就像一个人从湖边开始划船,说从他开始划船的地方的水到他转身那片的水域都属于他。或者就像一个人朝天空射了一箭,说他箭头所指的天空就全部属于他。

“理解这一点很重要。我们认为这些人疯了,我们认为一定是我们弄错了他们的意思,因为他们说的话没有任何道理。

“我想其实事情是这样的。他们讲的是地产,我们讲的是土地。你明白我的意思吗?白人来自欧洲,他们希望有自己的地产,因为他们需要经营农场,种植粮食来养活自己。以前他们为地主种植,收获的食物也要全部交给地主。他们从未拥有过任何东西,因为他们没有自己的地产,所以他们把地产看得比什么都重要。这就是他们来到大洋彼岸美国这个新国家的原因——为了得到自己的地产。

“我不知道。也许在很久很久以前,欧洲也只是土地,就像我们的土地一样,没人提什么地产。但是,这应该是很久以前的事了,没有人记得。后来它全部变成了地产。如果人没有地产就很难掌控自己的生活,因为人人都这样认为:不管是谁,只要他手里有一张纸说这块地是他的,他就可以掌控一切。那些来到大洋彼岸的人也相信这一点,他们来到这里就是为了得到自己的地产。

“我们不知道这一点,我们甚至不知道地产是什么意思。我们是土地的一部分,他们想要拥有土地。

“这就是我认为很重要的东西——你们的宗教不是植根于你们的土地,你可以随身携带它。你可能理解不了这个意思:我们的宗教是深深植根于土地的。你们的信仰可以放在杯子和面包里,用一个盒子就能带走。无论在什么地方,你们的牧师都可以把它变得神圣。你不能理解我们眼里神圣的东西就是我们所处的地方,在这里,有神圣的事情发生,有灵魂和我们交谈。

“你们白人根本不知道土地是神圣的这一说法,我们也不知道土地还能当成地产。我们无法沟通交流,因为我们互相不理解对方。但很快你们的人不再像条溪流,甚至比大河还宽,成了汪洋大海,把我们的人都冲走了,把我们从我们的土地上冲走了。

“我们中有些人想去抗争,有些人想逃跑。也有长老说,我们应该尽我们所能签署对我们最有利的协议,这样我们就可以保留我们最神圣的土地。甚至还有一些印第安人看到白人拥有的东西,认为我们应该放弃我们的方式,因为造物主希望我们尝试这种新的方式。

“我们不知道该怎么办才好。你们无处不在。你们要杀光所有的动物。水牛不见了,鸟儿也不见了。你们在全国都修了轨道,水牛根本跨不过去。然后你们坐着火车,沿途射杀水牛,任由它们在阳光下腐烂,可你们却不让我们狩猎。你们发给我们毯子和威士忌,让我们的人发狂。我们被赶到一小片一小片的土地上,就像在你们海上的小岛那样小。

“最糟糕的事情是,你们甚至从来没有听我们说话。你们来到我们的土地,把它们抢走,可我们试图和你们争辩时,你们根本不听我们的。你们许下一个又一个承诺,但一个都没有兑现。

“开始你们还说我们能保留我们神圣的土地,但是之后你们想要土地了,又把它们抢走。黑山就是一个例子。

“后来你们说我们能有足够的土地来狩猎和捕鱼。但是,一旦你们想要它了,你们就只给我们留一小部分或干脆把它抢走,赶我们到别的地方去。

“然后你们又说,我们一直可以在你们白人的土地上狩猎和捕鱼,但后来新来的人又说我们不能。

“你们做的事,我们都觉得简直是不可思议。你们杀了我们,不是夺走了我们的生命,而是把我们的土地变成契约纸片、袋装面粉和毛毯,告诉我们这些足够买我们的土地了。你们抢走了我们和灵魂交流的地方,只给了我们袋装面粉。

“有一点你要明白,对我们来说,土地是有生命的。它和我们交流谈心。我们叫她母亲。如果她生我们的气,她就不会给我们食物。如果我们不与他人分享,她就派遣严冬或虫疫来警告我们。为了她,我们要做好事,用她认为正确的方式来生活。她是所有事物的母亲,所以一切都是我们的兄弟姐妹。熊、树木和水牛,他们都是我们的兄弟姐妹。如果我们对他们不好,我们的母亲就会生气。如果我们尊重他们,以他们为荣,她会为我们感到自豪。

“对你们白人来说,土地没有生命。它就是一个舞台,在那里你可以修东西,促使事情发生。你们也明白灰尘、树木和水都是重要的东西,但不是你们的兄弟姐妹。他们的存在仅是为了帮助你们活下来而已。土地就应该结出果实让你们享用,这是你们的上帝告诉你们的。

“如果我们各自相信的上帝对于土地有不同的看法,我们还有什么可谈呢?我们根本谈不成,从来都没谈成。

“但你们更强一些,你们人更多一些,所以你们的方式胜出。你们抢走了土地,把它变成地产。现在我们的母亲沉默不语,但我们还是倾听她的声音。

“我一直在想,如果她生我们的气,会派遣疾病和严冬来警告我们,可我们一直都善待她,如果你们违背她的意愿后,她会派遣什么来警告你们呢?

“你最好祈求你们的上帝是对的。我要说的说完了。”

我坐在那里,呆住了。老人的口才和悲愤让我措手不及。我眼里含着泪水。这个随处记笔记的老人,这次我终于领教到他的口才有多雄辩了。

丹什么也没继续说。他刚才说话的时候,一直都没看我。现在,他站了起来,沿着山脊走了。我能听到他又在吟唱一首古怪的、悲伤的挽歌。肥背跟在他身后,一瘸一拐地走着,气喘吁吁。他们俩最终变成两个小圆点,消失在我的视线里。丹的歌声也消散在山风的哀嚎声里。

作者:肯特·纳尔本

编辑:童薇菁

责任编辑:卫中