采访者:劳埃德·洛克哈特(《多伦多星报》) 1958年4月

欧内斯特·海明威是“美国文学衰老的公牛”。斗牛士、战士、战地记者、间谍、作家、巨兽猎人、渔夫、善谈者、享乐主义者——他的人生经历丰富得惊人。而古巴是他的跳板。他住在圣弗朗西斯科-德保拉,哈瓦那城外几英里的地方。

据说“大佬”正为新书努力写作。这意味着谢绝访客。当然,海明威近五年来也几乎可算是完全无法接近了,在接连两次从飞机失事生还之后,他就一直躲着新闻记者了。

经过一列高低不平的房屋后,我终于到达海明威宅邸,门口的大标识写着:“除非预约,闲人免进”。我没有预约,但我还是进去了。我曾经试图从多伦多给大佬去电——未遂。写过信——没回。朋友试图周转——无果。这是我最后的机会了——亲自上门。

海明威宅邸占地13英亩,一条沥青大道通向他这幢西班牙风情的别墅。时间是下午两点,我手中握着一封信——记者最讨厌用的那种直接诉求的玩意。我指望佣人来开门,或者海明威太太(第四任)。她替丈夫挡掉了所有访客。

无论如何,我敲了门,然后透过纱门向里看去。我能看到桌边坐着的高大身形的剪影,一团像铁锹一样的东西自下巴落下。是海明威在吃午餐。他走到门前,看上去十分困惑,又有些受伤。

“你未经允许就到我家来了,”他静静地说。“这不对。”

我说我来自他曾经工作过的《多伦多星报》,并且我曾经试图来过电话。

“这不对,”他重复道。“我在写一本书,不接受采访。我希望大家都知道这一点。但进来吧。”

我们走进客厅。

“我知道你很失望,但我不是故意失礼,是吧?”他说。“如果我接受了你的采访,20个其他人就会想知道我为什么违反了自己的规则。这不是失礼吧?来杯咖啡怎么样?或者喝点什么?”

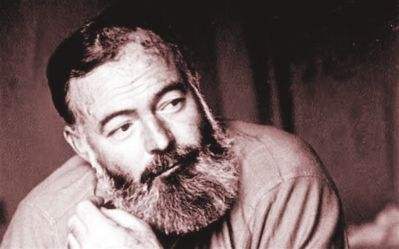

我们决定喝咖啡,而这一刻是我头一次清晰地打量海明威。了不起的人!不可思议!他有海神一般的大胡子,银发梳成背头,体格惊人。他才59岁吗?难以置信。他看上去要老20岁。然而他大大的棕色眼睛里闪着光,笑起来的时候——嘭!——又变回了个孩子。

“我感觉不错,”海明威说,“那回飞机出事让我丢了些东西,但现在都拿回来了。我头骨裂了,还断了几根肋骨。它们好了。它们总会好。”

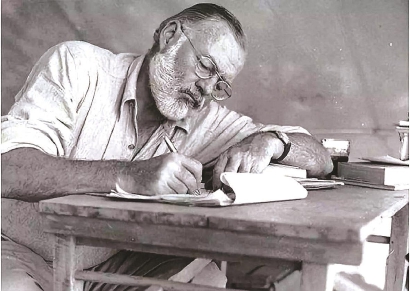

他身着棕色钓鱼裤,蓝色运动鞋,消防车一样红的衬衫——据说是工作服,因为他才刚从“塔”上下来。那是他写作的地方;站在壁炉台边手写故事,但会用打字机打出对话“来保持连续”。

“人们意识不到我是个职业作家——我是以写作为生的,”他说。“每个到古巴来的人都知道我在这儿,于是他们就会顺便过来聊聊,如果我同意的话。在冬天这是不可能的。你是伍德拜恩来的吗?那你就知道马在裁员期是如何增重的——它们会变肥,皮毛更有光泽。我也是一样。我冬天得减点肥,于是我通过写作来达到这一点。”

……

海明威——可能出乎某些人的意料——是一位腼腆而谦逊的硬汉。的确,他曾报道过无数次战争,有伤痕和勋章为证。的确,他曾被公牛刺伤、被大象挑衅、被巨鱼折腾得精疲力竭。的确,他曾凶狠争斗,酒量传奇,追随冒险的脚步遍布全世界。即便如此——虽然这看上去很不寻常——他从不用“我”这个词来虚张声势,为数不多的微笑也只是在笑自己的失败。他甚至给了自己的新闻生涯过低的评价。

“编辑们似乎认为我擅长采访,然而我完全不会,”他说。“我不喜欢问不关我事的私人问题,但那就是采访者应该做的。”

海明威为什么住在古巴?这个问题已经问过一千遍。他的答案始终如一:“我在古巴写作运气好。首先,我是从基韦斯特过来的,当时那里人还不多,我就在水边的小旅馆工作。天蒙蒙亮我就起床,写作,然后坐船出海钓鱼。

“我1938年搬过来,在《丧钟为谁而鸣》出版的时候买下了这里。我黎明起身工作,然后坐着晒晒太阳,喝杯酒,读报纸。我很想念那些去小酒馆见朋友们的时光,但战时我丢了人生中大约有五年的工作,正在努力挽回。我没法同时工作并且在纽约闲晃,因为我就是学不会。我到纽约,就像以前的人长途跋涉赶着牛进道奇城。”

……

这位大人物干了自己的咖啡,站了起来。我收到了他的暗示。这场不是采访的采访结束了。“帮我向多伦多认识我的各位带个好。我刚才没有失礼,是吧?”他道。

“我没把你踢出去。请理解我的立场。”

“海明威先生,”我说,“很遗憾我没能进行采访,但如果有机会的话,有一个问题我想要问您:您最大化生活中所获收益的公式是什么?”

他思索了大概有一秒钟。

“别去寻求刺激——让刺激找上门来,”他的回复如是。

编辑:陈熙涵 郭超豪

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。