狂泻两个钟头的暴雨终于停了,毒辣的太阳迫不及待地宣布它对天空的统治,不远处的大自鸣钟,宛如久经风霜的老人,费力地低吟。

镶着华人探长铭牌的房间里,电风扇呼呼地飞舞,屋内的中年男人下意识地瞟了一眼墙上的挂钟,随手解开制服的第一和第二颗扣子,他并没有要离开的意思,眼睛紧盯着办公桌上的电话机,仿佛电话绳的那头能勾出个大活人来。

虚掩的门缝里不时传来“三光码子”做作的叫哭和讨饶声,夹杂着法国巡捕蹩脚而严厉的训斥,外面梧桐树上的知了也跟着瞎起劲,撕了心,裂了肺地鸣 叫。

自从上次的会议上,法国大胡子拍打着桌子叽里呱啦挤出一长串的人名后,一种莫名的紧张气氛就始终笼罩着这个三层砖木结构的办公大楼。他听不懂,也不敢乱问,只能干着急。后来实在憋不住了,就去向自己的顶头上司黄金荣讨教:出了什么情况,是不是有动乱分子要在租界扰事,究竟有多少人?

麻皮金荣睁着斗大的牛眼,肥厚的嘴唇张开了又合上,滚圆的脸不自主地抽动:“老三,你问我?我也是丈二和尚——摸不着头脑啊,不过听着好像是有个叫什么玛丽的女人要来上海,其他的我是一句也没明白。总之,这个事情探长非常重视,就连总董也很关心,你立大功的时候到了。”

没多久,捕房发出内部公文,要求密切注意一个叫亨德里克斯·约瑟夫·弗朗西斯克斯·马里·斯内夫利特的荷兰男人,40岁左右,中等身材,近日将来上海召集会议,阴谋暴乱。中年男人迅速得到黄金荣的指示:把捕房的兄弟们都派出去,青帮的弟兄也撒出去,车站、码头,酒店,舞厅,全部要严密监控,尽快摸清来人的动向。

“这都几天了,一点消息也没有,这个该死的洋鬼子,最好被台风刮到海里喂鱼了。”中年男人在心里咒骂着,抿着略有外翻的厚嘴唇,飞速地在房间里来回走动,铁青的面庞在昏黄灯光的映照下显得更加灰暗和黢黑。

“叮铃铃……”电话急促的响起,中年男人抓起电话,厉声问道:“怎么搞的,一群废物,册那,人摸到没有?”

“摸什么摸,我是你姐,打了多少次电话了,如今你出息了,我都这么一把年纪了,还要再靠那种营生过活,你个忘恩负义的,当真要见死不救啊!”

“好了,我知道了,我最近在办一件大案子,过了这阵子就把钱送过去,你不要再干了,我丢……”中年男人话没落音,电话已经挂掉了。

呆坐了好一会儿,一个年轻的巡捕闯了进来:“长官,在荷兰驻沪领馆的协助下,我们已经摸到那个荷兰人的住处和行踪了,现正24小时不间断地严密的监控,随时向您报告。”

“好,去吧。”中年男人将好字拖了个长长的尾音,一拍椅子,挥手打发了小巡捕。

小巡捕前脚出门,中年男人后脚飞速地换好了一套挺括的黑布长衫,快步下到一楼。一辆崭新的别克轿车稳稳停在霞飞路上,右侧车门半开,猫身坐定,别克一溜烟儿将巡捕房远远地抛在身后,只朝南京东路的霓虹而去。

过了几日,各处的消息都进来了,荷兰佬6月3日乘坐“阿奎利亚”号国际航船抵达上海,为安全起见使用“安德烈森”的化名,先下榻于南京路东方饭店,后又住进麦根路32号公寓。被荷兰驻沪总领事丹尼尔斯叫去登记后,随即又转移到汇山路俄国人里亚赞诺夫家居住,偶尔出门喝喝咖啡,逛逛书店,其他并无异常。

几乎与此同时,日本警视厅向租界巡捕房传来一份可靠情报,一个叫施存统的旅日中国留学生与共产主义组织关系极为密切。大哥黄金荣讲,日本人之所以会注意到这个20岁出头的年轻人,源于一篇叫做《支那的布尔什维克运动》文章,文章是日本无政府主义者高清正道写的,文章不仅非常具体而详细地列举了中国“布尔什维克信奉者”的真实姓名,如陈独秀、李大钊、戴季陶等,还公开曝光共产分子最为机密的组织所在地。高清正道文尾还言之凿凿,此文经过施存统的指教,对此深表感谢。

日本警察对这一情况高度重视,他们有理由相信高清正道有在日本国内建立共产党组织的严重嫌疑,于是加紧了对高清正道和施存统的监视与布控,对他们的所有社会关系、书信电话进行全面审查。某日,日本警察偷偷拆开施存统寄往中国国内的信件,不经意间发现了一个惊人的秘密:“上海中国共产党”近期将召集各地(北京、上海、广州、苏州、南京、芜湖、安庆、镇江、蚌埠、济南、徐州、郑州、太原、汉口、长沙)代表开会,日本人也将参加,预定开会日期为“6月30日”,开会地点为“上海法租界贝勒路”。

听到这里,中年男人一阵狂喜,继而又是一惊,这些布尔什维克真要建党了,还在自己的眼皮子底下?这条情报对于久经战阵的中年男人来说也不啻于一个爆炸性新闻。贝勒路?这些人果然狡猾,中年男人眯着细长眼一寸一寸地扫过墙上的上海地图,法租界、公共租界、华界……贝勒路一带是三界交界处,三教九流,人鬼齐聚,烟火缭绕,真是个藏身谋事的好地方。

这么长的贝勒路,哪个里弄,哪间房屋?眼看离开会的日期越来越近,中年男人急得如秋田里的蚂蚱,整日不眠不休地带着一批便衣在贝勒路一带到处扑腾,前面已经对博文女校和渔阳里进行了侦查,有非常重大的可疑,但是不能确定。

这天,中年男人坐着黄包车,领着几个兄弟来望志路上吃早点,他中意这里的荣记蟹黄汤包,蘸上一碟镇江老陈醋,滋味美得很。中年男人一边惬意地享受着汤包,一边警惕地四处打望,留意着大街小巷的仓皇分子,尤其是步履匆忙或佯装闲适的外地人和外国人。

对于普通人而言,在上海滩这个鱼龙混杂的地方,一眼望去尽是陌路人。中年男人却自有一套看人识人的本领,这也是他从一个小小的十六铺码头搬运工做到如今响当当的霞飞路巡捕房华人探长的独门秘籍。

用罢早饭,中年男人指示巡捕们两人一组在这一带巡视,仔细查看附近有什么僻静的适合开会的地方,一一记录下来,带回巡捕房审查勘定。

下午的时候,男人正在午休,门外突然一阵喧哗,出门一看,两个巡捕分别扭着操北方口音的两个黑衣人,嘴里一直骂骂咧咧,说大水冲了龙王庙,一家人不识一家人:“老子们是带着任务来上海的,出了大事你们担待不起。”经过审讯,中年男人得知,这两个人是中央巡捕房的便衣在萨坡赛路巡逻时拦下的,是北洋政府许诺一万大洋派来的密探,身揣两颗手雷,要来炸毁一帮共产主义分子密谋成立政党的会场,以绝后患。

施存统、北洋密探、荷兰佬,继而连三发生的事情表明,共产主义分子要在这里聚众集会是确定无疑的了,只是具体在哪里呢?中年男人紧盯着地图上的贝勒路,眉头深锁。

已经到了日本情报所提的6月30日之会期,这群胆大妄为之人,到底躲在哪里开会,巡捕房还是一无所知,公董局的大佬们对中年男人在此事上的效率颇为不满。好在他手眼通天,为人活络,和黄金荣是拜把子兄弟,又曾为孙大总统保驾护航,哪里都吃得开,位子和脖子都是无虞的。

凭借他多年混迹江湖和警界的灵敏嗅觉,租界内应该并没有发生这样一次悄无声息又各方关注的会议,尤其是那个荷兰佬,直到目前都没有任何大的破绽露出,除以《地方经济学家》杂志社记者身份公开活动外,照例喝咖啡,逛书店,打发日子。

中年男人一面承受着来自法国人的压力,一面催逼手下的巡捕日夜奔忙,务必锁定这帮人开会的地方。就算会议如日本人所言已经召开,也要抓到数名参会分子,以洗脱无能的嫌疑,坐稳探长的位置。

踏破铁鞋,又是旬月。就在中年男人深感疲惫与懊恼之际,7月29日一早,一个刚入职不久的巡捕前来报告,昨天傍晚,循着荷兰佬的轨迹,他和另外一个巡捕摸到了望志路108号,蹲守了一个多小时,前前后后有十数人先后走进一座两层石库门宅院的后门,好像在进行什么秘密集会,十分可疑。

“这个荷兰佬很狡猾的,又是黄包车,又是电车,带着我们兜了半个上海滩,还是被我们给盯紧了。”小巡捕讲起来眉飞色舞。

中年男人大喜,立即交代下去:加强警力,对这栋建筑进行全面监控,尤其是夜间,每位兄弟加发夜班津贴,事后有功还会重赏。一时间,望志路上的这栋小楼成了霞飞路巡捕房的第二办公地。已经连续两日了,穿长衫的,打领带的,趁着夜色溜近李公馆,一待就是一两个小时,有时直到深夜,巡捕们都能隐约听到里面传来的激昂之声,像是在演讲,又像是在争论。

各种迹象表明,日本情报判断的地点无误,时间却并不准确,就在这栋石库门里,很有可能正在召开共产分子的建党会议,机不可失,不能再等了,必须立即行动,否则一旦会议结束各自离散,就会泥沉大海,前功尽弃。

7月30日夜,中年男人决定亲自一闯,8点左右,夜色深沉,闷热难当,天上没有一丝光亮,他侧着身子溜进了望志路108号虚掩的后门,走过一条十几米的石子路,听见一个年轻的声音在说着什么,此人尽管有意压低了声音,还是难掩激动。中年男人屏住呼吸,循着这个年轻的声音走到了一楼大约是储物的房间。

暗处思忖了半分钟,中年男人一抹额头的汗水,悄然推开房门,几十双眼睛顿时一起逼向他,有个正在记录的年轻人稍晚抬头,满怀戒备。只见一张长方形的红桌子,桌旁围满了老老少少,有两位稍微年长,年轻的面孔好像更多,还有两位是外国人,其中应该就有荷兰佬。

里面的情形是他这几个月来绞尽脑汁反复设想的,真的出现在眼前还是有些惊诧。

房间里的一个眼镜男霍然起身:“你找谁?”

他欠身问道:“请问各界联合会的王主席在吗?”

“什么王主席,没有这个人。”

中年男子一哈腰:“对不起,我找错地方了。”话毕,匆忙离开。

不到十五分钟,两辆警车呼啸而至,中年男子带着2个法国侦探、2个中国侦探、1个全副武装的法国兵,3个翻译,他们迅速包围了李公馆,冲进长桌所在的小房子,然而已空无一人。

赶紧上到二楼,发现还有两个男人,正是长桌上集会的男人,他们正紧张地望着他和一众巡捕,中年男人随即下令将这二人分开审问,并彻底搜查一番。

中年男人开始盘问年纪稍长、一表人才的斯文男子:“你们为什么开会,在开什么会,刚才那两个外国人呢?”斯文男子答到:“我们在开展学术讨论,刚刚散会,大家各自离去了”,中年男人没再说什么,四处翻看观望,大约一个多钟头,眼见翻出来的都是书,什么外国的文学科学,什么《大学》《中庸》,也有一些马克思的著作。

中年男人微笑说道:“看你们的藏书可以确认你们是社会主义者,但我以为社会主义或者将来对于中国很有利益,但今日教育尚未普及,鼓吹社会主义,就未免发生危险。今日本来可以封房子,逮捕你们,然而看你们还是有知识身份的人,所以我也只好通融办理。”

斯文男子一直恭敬听着,没有说话,一个劲儿地抽着长城牌烟卷儿,身体明显地有些颤抖,他想递一支烟给中年男人,哪知中年男人根本不理,反而突然收起笑意,脸色一变,训斥道:“你们不看报纸吗,租界已经正式公布《取缔集会条例》,集会必须在48小时前取得警察局局长的许可,秘密集会或不明目的的集会,一旦探知,即刻处罚。”

“是,是,我们知悉政府的条例,不再集会,即刻就走。”斯文男子不停地点头,重复说话。

中年男人又申斥了几句,带着一帮人,坐上警车呼啸而去。

又过了几日,法租界公董局召开大会,公开表彰这个中年男人在维护租界“社会治安与稳定”方面的“重大功绩”,这个叫程子卿的神探名号从此在法租界叫得更加响亮。

此后许多年,中年男人还会想起那个夜晚,他也照常去那条窄马路上用早餐,吃他最爱的汤包蘸醋。

作者:曾金辉

编辑:卫中

责任编辑:王彦

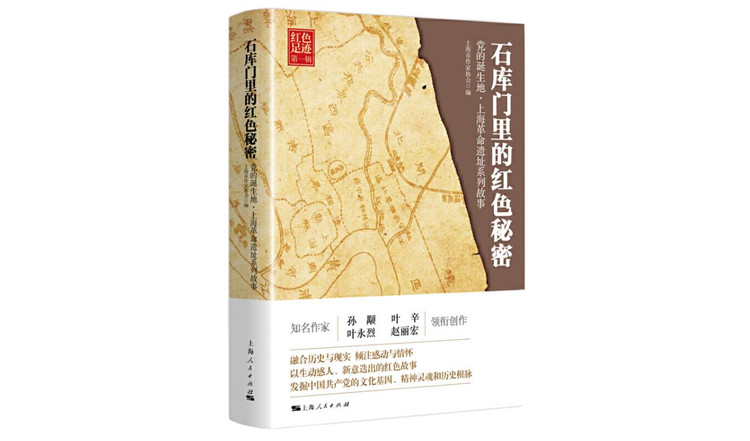

*本文摘自上海人民出版社《石库门里的红色秘密》