钱培琛的画作

钱培琛,1979年于上海画坛初露峥嵘,后出国研习绘画,这一去,杳无黄鹤。谁料,约30年后,平地响惊雷,他因卷入一场世所罕见的“天价伪画案”重回公众视野。丁曦林的新著《河的对岸:画坛怪杰钱培琛的人生逆旅》,以“天价仿画案”为引子,发掘这位梵高式“绘画疯子”内心深处的困惑、思考、激情和痛苦,又由他的生平交游,揭示了那一代先锋画家的生存图景,还呈现了博物馆、美术馆、画廊、拍卖行、艺术家、收藏家、代理人、评论家、投机掮客等复杂面相,非常奇,非常诡。

貌似波澜不惊的他,竟然掀起惊涛骇浪——卷入震动世界艺术圈的造假欺诈案

事情得从街头拐角处一座咖啡馆说起。从我家小区步行去,不过几分钟。

咖啡馆的外貌平平常常,坐落在中国上海中山公园地铁站4号出入口一幢高大商厦的一层。地段非常嘈杂,日夜车水马龙,如果子夜独自蹲坐在它的墙角边抽烟或对着手机手舞足蹈哇哇哇地叫喊,路人和警察也不会多看你一眼。而我喜欢坐在里面的落地窗畔,喝咖啡,看书写字,发发呆。偶尔从里往外眺望,像煞看一幅画,或看一部电影。每天上班前,我常常有足够的雅兴和耐心,在那儿要上一杯现磨咖啡、一片富含植物纤维的全麦面包,加上从家里报箱里刚取出的早报,坐在咖啡馆消磨新鲜的“早餐时光”。

那个冬天的早晨,阳光暖人。一组占据四五个整版的报道,却让我听到惊雷。

报道的大致内容是:

震动世界艺术圈的造假欺诈案在纽约高等法院开庭审理。美国联邦调查局以诈骗、洗钱、逃税等罪名起诉一个名叫格拉菲拉·罗萨莱斯的女子。在这起涉案金额高达8000万美元(约合人民币5亿多元)的欺诈案中,被造假的画作包括杰克逊·波洛克、马克·罗斯柯、威廉姆·德·库宁、巴内特·纽曼、罗伯特·马瑟韦尔等众多艺术大师的作品,涉案画廊——位于纽约曼哈顿上东城的诺德勒画廊关门歇业。而一手炮制出“波洛克”“罗斯柯”“德·库宁”“纽曼”“马瑟韦尔”等大师作品的,就是年逾七旬的华裔画家钱培琛。

……

放下报纸,我倒吸一口气,兀自笑了,仿佛喝了口高度烈酒!

威廉姆·德·库宁的画作

钱培琛上世纪70年代末在上海滩颇有点儿名气。但就在他身披光环、被鲜花和掌声包围的时候,他却出人意料,从人们视野里消失了。

他远走高飞出国深造,这一去,杳如黄鹤。

我偶尔在一些小型画展或零星报道上看到钱培琛的名字或作品,恍惚如游园惊梦。长江后浪推前浪,随着新人辈出,这位先锋派画家在他的故土完全被遗忘了。

谁料,30年后平地响起一声惊雷,由中年变成老年、貌似波澜不惊的他,竟然掀起惊涛骇浪——卷入一场百年罕见的“天价伪画案”。他重新回到公众视野!

当年熟悉他的朋友同事初闻事件,都惊掉了下巴,他们不敢相信,引发国际震动的事件当事人,就是当年与他们来往密切、性格温和如羊的“钱老师”“培琛兄”。

如果有人将其中一位大师的风格临摹得惟妙惟肖、以假乱真,会令人拍案称奇。而钱培琛,将一众抽象艺术大师几乎一网打尽,出自他笔下的六十余幅“大师仿作”,被美国画商充作真迹长时间高价售出,有的单幅卖至一二千万美元,事情穿帮,举世哗然。

在那天早报艺术专版的头版,自上而下刊登了钱培琛、陈逸飞、木心等20世纪80年代出国留学画家的一组黑白肖像,图片上的他们眼目明亮,意气风发。耳熟能详的艺术家的肖像,与一起惊人的“伪画案”报道存在着犬牙交错的复杂联系,这,深深地激发了我的探究欲望。

艺术江湖的华丽外衣被撕开了一角,内里有着怎样的黑洞?容我慢慢叙来。

真真假假、雌雄莫辨的艺术市场里,各国竞相报道他的背后,实则藏着更多“内情”

纽约?钱培琛?我竭力搜索记忆中有关钱培琛的记忆碎片,思绪不由自主地被定格在遥远的曾于上海举办的一次画展,他的模样、他的作品,犹如时间的汪洋大海上碎片般的漂浮物。我还不停地使劲儿猜猜猜,大洋彼岸,名叫多门尼克·德·索尔的白人老头儿,是个怎样的人物。从他一连串头衔看,可以想象出是个抽雪茄、玩极品、与当红的政客及明星周旋、风度翩翩地活跃于艺术拍卖会的人物。如此精明的玩家竟然也会 “老鬼失匹”,花了2000多万美元,通过诺德勒画廊买下了出自钱培琛之手的“马克·罗斯柯作品”——《无题》(Un t i t l ed,1956),经过反复鉴定,终于被确定,他买的是赝品。

奇怪吗?坦率而言,我觉得一点儿也不!

对于西方艺术市场的诡异奇幻,我早听得耳朵生茧了!

马克·罗斯柯的画作

我认为,整体而言,西方艺术市场像极了大赌场,甚至可以说,它就是赌场。

为什么?因为拍卖行内外充满了欺诈和陷阱。动辄被拍卖到百万千万甚至数亿元的艺术品,一部分出自伟大的艺术家之手,却也有相当部分,是炒作形成的巨大泡沫,或是后人以无所不用其极的手法在地下炮制的。有的名画或古瓷的炮制,早在三四十年前就像渔民撒网,被布了“局”,“富有远见”的宵小之徒借助拍卖手段,编画册、造记录,为赝品贴上“流传有序”的身份,他们坐等渔获,耐心十足。类似的赌局,短则经历数年,长则二三十年也稀松平常,对丰厚利润渔猎般的期待,使得造假者的耐心和毅力均超乎常人。

所以,真真假假、雌雄莫辨的艺术市场里,偶尔冒出个 “天价伪画案”,我知道一定不是孤例。在各国媒体竞相报道钱培琛的背后,我相信藏着更多“内情”。

我开始实施自己的深度调查……

费尽周折,七拐八弯,我打听到了钱培琛的手机号。

每个人的脸都是映射内心的晴雨表。陌生客的面孔,我往往看上一眼,能大致读出他的情绪。那天,我第一眼见到钱培琛,仿佛听到他心里的呼喊:我痛苦,我凄惶,别惹我!

那时是傍晚时分,天色有点儿暗了,大楼过道的灯也似乎跟着垂头丧气。我“笃笃笃”地敲了三下门,竖着耳朵倾听,过了好一会,屋里才传出些许动静。当老先生慢吞吞地打开门,探出了半个脑袋,脸上的表情之惊恐和戒备,让我看一眼就难以忘怀的。

“侬好,钱先生!”我以上海方言打招呼,希望迅速缩短彼此的心理距离。

“哦、哦!”他喉咙里发出这样两声,算是回应了我的问候。

他身穿松松垮垮的薄绒睡衣,好像刚刚睡过午觉,却又没有睡好,神情疲惫。他指了指屋里的三人沙发,示意我坐到那儿,他自己则坐在一把破旧的椅子上。这时,我又仔细端详老先生的脸,他双眼流露的依然是凄惶、戒备,灰暗衰老的面孔上,每一块肌肉都痛苦地抖动。他在极度惊恐之下异常警觉,答问被动,时不时去一趟卫生间,门也不关,对卫生间外坐着的“陌生人”显然保持着提防。要说我有点儿“秘密采访”的感觉,正是他身上传导出的情绪所致。电影大片所神化的美国警察,这时候令老先生似信非信,时刻担心被一举捉拿。

巴内特·纽曼的作品

好一会儿,他才渐渐恢复了常态。再次约聚时,他衣着光鲜,鞋袜整洁,头发一丝不乱,突然令我联想到19世纪英法小说里的知识分子。他的言行举止显示了知识阶层的教养和习惯,多少还有点儿莫名的傲气。而我呢,最初仅仅将他视作“天价伪画案”的核心人物,慢慢进入了他的生活经历和内心世界,对他有了更多理解。随着洋葱外皮层层剥落,我越来越看清了,他其实是个想法简单、理想执拗的梵高式人物。发生在他身上的奇特、怪异乃至“不正常”,是在非母语国家社会边缘的必然存在,也是人性在极度生存环境下的典型体现。

尤其在文化截然不同、语言有着障碍的异国他乡,钱培琛的吃饭、交友、卖画乃至寻欢,貌似随心所欲,其实像似生活于人迹罕至的孤岛。生存的本能、爱与性的渴望、绘画上的自由不羁,以及由独居养成的行为习性,导致他在那段时期充满了煎熬和挣扎,这也是钱培琛一生最为奇特、最为刺激的时期,他的绘画生命像坐“过山车”,时而盘桓地面,时而冲上云霄。他对“制假贩假”之局毫不知情?或许如此,我却不愿意妄言“绝对如此”!因为这潭水太深了,人心则更深。对于钱培琛,哪怕我与他有过几十次的交谈,甚至一起坐过地铁、公交巴士,一起喝咖啡,等等,对他的了解也形同盲人摸象。他不是一眼能看穿的人。他不失纯真,却也不是毫无城府,他是个矛盾体。

杰克逊·波洛克的画作

从获得的报酬看,他完全可以被排除在“制假欺诈案”的同谋之外,没有知法犯法的故意,然而他仿制那类作品的画布、颜料都是别人“特供”的,这又让我对他被防护墙屏蔽的内心世界难以窥清。事到如今,法院经过深入调查,最终未作判决而只是调解了事,对于“缺席”的钱培琛,法院没有任何说法。无言的结局,致使有些事永远沉入了海底。譬如,63幅伪作的具体名录是哪些?下落何处?还被艺术机构或个人收藏?

长达一年左右的采访过程中,我与钱培琛保持了高频率的面对面访谈,也花了大量时间在图书馆,查阅跟他相关的年代和环境资料。我时常像做梦,沉浸于与他有过交集的纷繁的人和事,包括他与“画坛翘楚”陈逸飞、“孙家少爷”木心以及沈柔坚、孟光、沈天万等人或长或短的种种交往,他对抽象派绘画大师波洛克、罗斯柯、德·库宁、马瑟韦尔、纽曼等艺术家从完全陌生到熟练演绎,他在移民生涯里身陷最巅峰也是最低潮时期的心境,都是那个年代的真实存在,他留下了许多未知数,堪值玩味。

他其实是个想法简单、理想执拗的梵高式人物,他的“大师仿作”也体现了罕见的天赋直觉力

说到这里,我该谈谈对钱培琛艺术的看法了。

钱培琛的绘画,给我最直观的感受,是他天生的如同宗教般的激情。

他的作品与学院派出身、为数庞大的中产画家不同,中产画家擅长玩绘画的“教养”和“机锋”,钱培琛呢,凭着对于绘画原生的笃深信仰,和出色的色彩直觉,他毫无条条框框的限制,也没有任何装腔作势,他的不加修饰的绘画,体现了一个绘画信徒的品质:色彩出自天性,笔调我行我素,画面洋溢着毫不妥协的十足“野性”。其作品最打动我内心的,是犹如老虎狮子身上天然存在的荷尔蒙气息,腥膻浓烈,在精神气质上甚至比梵高更野。

他的“大师仿作”也体现了罕见的天赋直觉力,堪称“Amazing”。这种摹仿不是拙劣的亦步亦趋,而是一种二度演绎。身处我们这个时代的人们,绝大多数认为他的演绎性作品是 “伪画”,对 “伪画”价值存疑。但过了若干年,到了未来,谁说得清呢?谁知道我们的后人是不是同意今天人们的评价?未来是无法利用今天的观念尺度去预料的。或许,钱培琛将来被历史的风尘淹没得无影无踪;或许,他不但没有被历史的风尘淹没,相反,未来的人们欣赏他野性的绘画,也并不将他的演绎性作品置于“鄙视链”。我觉得:一切皆有可能!

生命状态如同水的流动,钱培琛的绘画创作也是顺着命运流来流去。从20世纪60年代至今,他借鉴印象派、表现派、野兽派手法创作了大量率性的、粗野的风景画,这类画风成为他绵延半个多世纪的创作流,有时丰沛,有时稀浅,却从未间断。其间,1980年前后,彼时尚无“市场”这头庞然大物,他的现代主义绘画表现了一个画家的渴望和实践,作品带着前卫、先锋的气息。出国留学时期,无论钻研实验性碎纸贴片艺术,还是之后探索的麻布艺术系列,反映了他在国际化语境下努力寻求自我突破,凸显的是 “个人感觉”和 “文化思考”。这段时期,由于“市场”之手的牵引,使得他一度沉湎于对于前辈大师作品的演绎,到了晚年,回到故乡后,基于过山车般的命运,他又探索性地创作了一系列纯抽象手法、色彩如火焰般燃烧的新作。他从来没有想过将自己的创作风格固定在哪一流派,始终在寻求变化和突破。

无论身处何处,是荣是辱,他都是狂热的,神经质的,以奇特眼光打量世界,任性于自己的绘画世界。他的天赋集中表现在主观的色彩和意境上,色彩极其绚丽,意境诗性而狂放。他的幸运与不幸深度纠缠,成为他真实的人生以及虚幻的艺术之组成部分。

最出人意料的是,我曾经问钱培琛,时过境迁,回头再看,如果遇到别人再向你定制波洛克、罗斯柯、德·库宁等大师的作品,凭你现在的想法,你会不会拒绝?

“不会拒绝!”他回答得斩钉截铁。一说完,他便沉默,似乎陷入了对往昔的回忆。

后来他又喃喃地说,你们没有感受过饥寒交迫,无法理解的……

我眼中看到、内心感受的钱培琛,便是这样一个艺术狂徒和忧伤老者,他追求着,痛苦着,挣扎着,顶着各种压力及闲言碎语,在“一个人的绘画旅途”里踽踽前行。

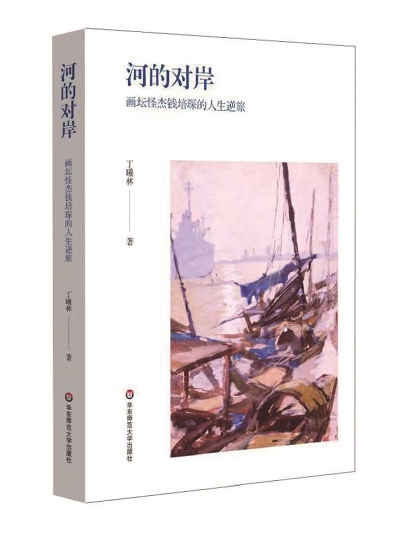

摘编整理自《河的对岸:画坛怪杰钱培琛的人生逆旅》,华东师范大学出版社2019年8月出版

作者:丁曦林

制作:童薇菁

责任编辑:邢晓芳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。