一位年轻妈妈为何要蓄意将可爱的小女儿溺毙?

今年一部以残酷“笔法”描绘当代女性困境的日剧《坡道上的家》,获得巨大关注,在豆瓣的评分更是飙到了9.1。

而这部“神剧”正是改编自直木赏作家角田光代的同名小说。

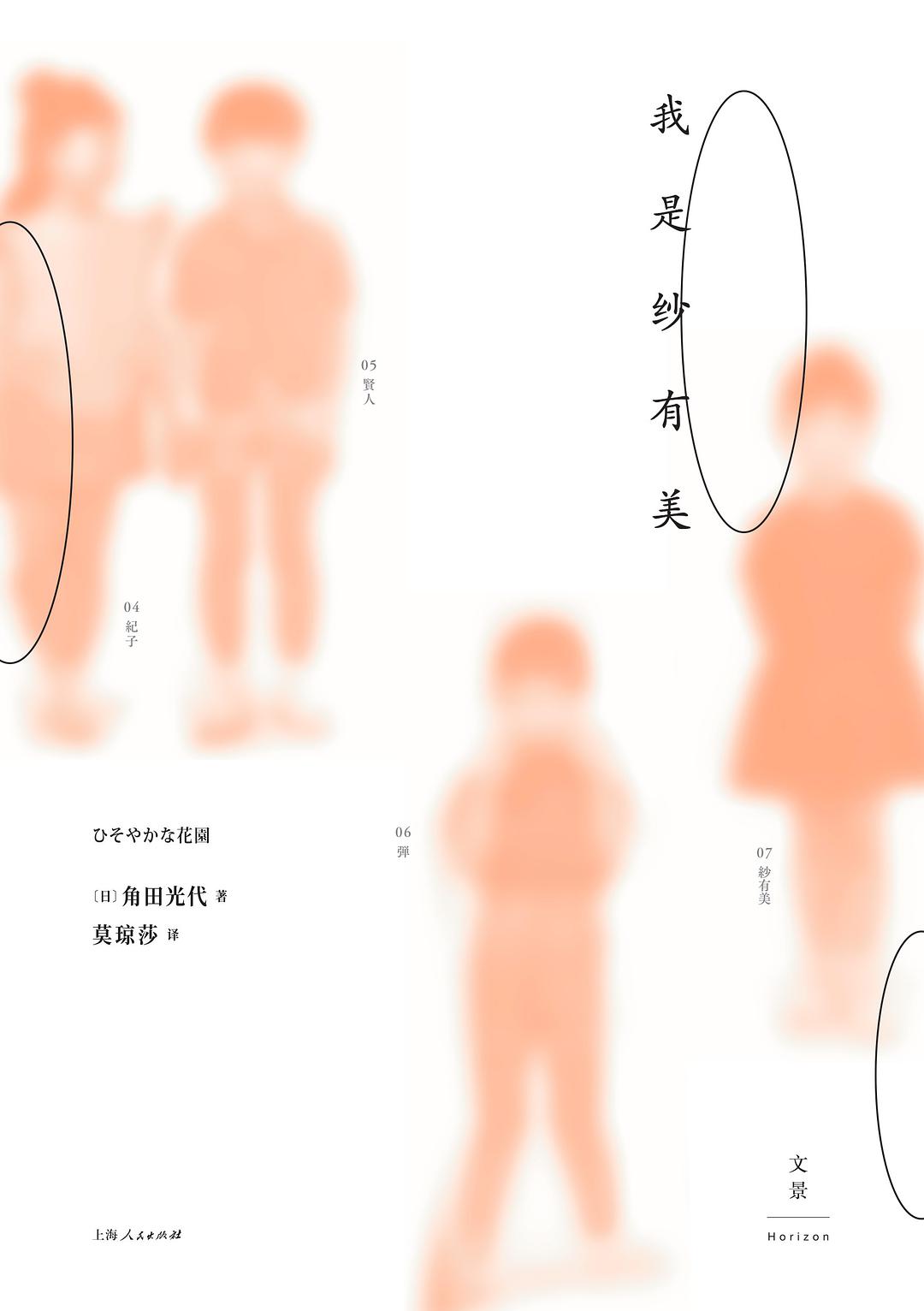

除了《坡道上的家》之外,角田光代还创作了《第八日的蝉》《空中庭园》《纸之月》《我是纱有美》《对岸的她》等一系列展现当代日本女性生存困境的作品。

角田光代做客上海书展与青年作家、学者张怡微一同探讨写作的感悟。

张怡微:角田老师写作《坡道上的家》是什么缘起?

角田光代:电视剧的改编其实做了很多自己的创造,整个感觉可能跟小说原来的感觉不太一样。其实当初我想写这个并不是说要为女性发声,而是想写交流的不易,同样一句话,不同的人说,说者和听者的不同会带来不同的效果,语言的不同又会引起人际关系的变化,我创作这部小说其实是想讲这一点。

我写作的时候在想,什么样的一个场景可以体现出母亲育儿的艰辛,这些年轻的妈妈真的是处于困境,自己的生活是非常难的,当时脑中浮现出的,正是一位母亲推着婴儿车走上坡道的这幅画面。

张怡微:我最近才意识到,我们儒家对于人成长的定义,比方说,三十而立或者四十不惑,这些都是对男性的,对女性只有一个成长关键期就是结婚,所以我们大部分的人,尤其是大学生,做人生规划都是做到40岁之前,女孩子就比较惨,女性寿命比男性长,漫长的生命要怎么度过,就不知道。所以有了角田老师小说里面讲的年轻的妈妈,她们二十三四岁结婚以后的成长过程,我经常被这个所打动。刚才角田老师讲到小说里面的困境,其实有一个很重要的原因就是,她们讲话没有人听得懂或者说她们表达的总是不是说出来的意思,这个时候要怎么办,其实我也很想听听作家本人对于这个问题的看法,小说中的这个女性不知道该怎么办,那么作家本人觉得她该怎么办呢?

角田光代:好难的问题,无解。张老师也是一位写作者,我们俩都是从事用语言来表达的工作。要正确地用语言来表达自己想说的确实是非常难的,你要是说有什么解决的办法,现在好像也没有一个实际的办法。但是我自己这两天一直在思考这个问题,我觉得是不是要站在对方的立场来思考问题,比起要传达自己想说什么,首先要想象对方是怎么样的心理,比如说,如果是比我年纪大的,我会想这个人是怎么样思考的,他的想法是什么;比我年纪小的人,他们又是怎么样来考虑问题的。不是把自己放在最前面,而是一直是要站在对方的立场来考虑问题,这样可能沟通会比较顺畅一些。

▲《坡道上的家》剧照

张怡微:我们知道《坡道上的家》讲的是年轻女性的故事,对于母职的话题,社交媒体上的讨论非常激烈。母亲何以成为母亲?母亲是不是准备好了才当母亲?是不是每个女性天生就是一个好妈妈?我们有很多年轻女孩子说不是这样的,我没有感受到生理上的召唤,我并不是天生就知道要成为怎样的好母亲。

文景去年也出了一本书,叫《成为母亲》,讲的也是一个焦虑妈妈的心路历程。我觉得角田老师写的最好的就是小说中的母亲形象。在《第八日的蝉》里,讲的是一个女性偷来一个小孩,但是角田老师把所有的妈妈对孩子的关爱写得这么具体细腻,这可以说是一个适合当妈妈的女性;《我是纱有美》的妈妈,在人工干预生下孩子之后发现自己好像不太适合当妈妈,是一个不胜任的、不称职的母亲。角田老师对于母亲关系的思考是非常复杂和深刻的。角田老师写了这么多的母女关系或者母子关系,我也想请问一下,对于小说中的母亲形象,是怎么想的?

角田光代:我自己已经结婚了,但是我没有小朋友,我一次也没有想过要生小孩,我个人的经验来说是这样子的。但是我身边的一些朋友也是有很多是当妈妈的,会从她们口中听到一些育儿很累的事情,带孩子是很累的一件事情。但是还是会有很多人自然地想要生小孩,《我是纱有美》中,因为自己身体状况的情况,没办法生孩子的人一定会烦恼的,烦恼的时候就会想这怎么办呢,这不是一个个体的问题,也不是家庭的问题,这其实是整个社会的问题,我们这个社会怎样让人来活得更像自己,怎样让她获得自己想要的东西。如果她想要一个孩子,我们整个社会怎么来帮她达成愿望,这是一个全社会必须共同来努力的一件事情。

张怡微:讲到《我是纱有美》,有女性是否可以成为母亲这个话题,再往深一层次延伸,这些年角田老师在写跟血缘有关的话题,也写了没有血缘的人如何和家族瓦解的过程。我可以跟大家简要介绍一下,《我是纱有美》写的是一群孩子的回忆,他们记得小的时候跟父母在山庄里玩得很开心,突然有一天之后他们不再聚会了,父母都不愿意谈论取消聚会的原因。后来在一个一个谜题破解之后,他们发现,他们都是人工授精生下来的小孩,可能爸爸并不是真正生物学意义上的爸爸。有一些爸爸是没有办法面对这种事情,也有一些夫妻千辛万苦有了孩子之后,夫妻关系反而不好了,所以家庭又瓦解了。这本书写的就是这些孩子在成年之后再重新回看自己身世的过程。这个小说写得非常先锋、写得非常前沿。其实我们现在也有通过人工干预生育小孩,很多很渴望孩子的夫妇希望有自己的后代,这样的故事其实就在我们身边,但我们却很少讨论它。

我可以举一个非常妙的例子,角田老师细腻到怎样的程度,后来我才知道这个都是她想象出来的,原来日本是不可以做这个事情。小说里,有一个父亲后来逃避成为法律上的父亲,因为他不是生物学上的父亲。他们去挑选精子的时候说,捐精人一定要体育很棒、成绩很好,要有艺术天赋,后来爸爸觉得跟这个捐精人相比,我可真是一个普通人,我怎么那么普通,引发了他的自卑,他一直不想面对这个事,那个山庄里的家庭聚会经常会勾起他们不舒服的回忆,所以这其实都是未来我们可能会面对的问题,所以我很想知道,角田老师在构思《我是纱有美》的时候,到底是怎么知道女性是怎么想的、爸爸是怎么想的、小孩是怎么想的?

角田光代:我在创作《我是纱有美》的时候,我看了一个美国的纪录片,是关于精子银行的,那个时候日本的情况其实完全不是那样的。刚刚张怡微老师提到的书中很具体的描写,就是可以打勾说,我要选一个肤色比较白的、比较聪明的、学历比较高,其实都是在纪录片中有记录到。我看了那个纪录片,以及一些相关书籍,感觉这在日本是完全不可能的,所以就完全虚构了一个。虽然是在日本发生的故事,但是其实在日本法律上还没有法律出台讨论人工授精,我能够写得那么细致也是通过一些资料的借鉴,并且通过我的一些想象。

张怡微:角田老师怎么看待血缘和家庭的呢?

角田光代:不同的国家对于家族、对于家庭以及血缘的看法可能完全不同,像欧美的话,养子制度是非常公开的,大家家里如果收养了小孩会很大方地说出来,但是在日本不是这样的,是会隐藏起来,我不要告诉你我家收养了小孩,人们不会去提这个事情。我就会思考,为什么国家和国家之间差那么多,原因到底在哪里,但是我还没有找到答案,但是我觉得去思考这件事情是必要的。

想问一下同样作为作家的张怡微老师,您也是写了比较多的关于家庭、血缘关系的书,您是怎么样看待这个课题的?很希望听一下您的分享。

张怡微:角田老师的《空中庭园》里设计了一个方案,说是这个家族里不能有秘密,必须坦诚布公,但这反而引发了很多新的麻烦。血缘可能是秘密之一,我们选择以什么样的方式组合成家庭,其实不是我们一开始可以设计好的,离异的人也不是他一开始结婚就打算要离,要重组家庭的,这都是命运造成的,当中还涉及到法律。比方说,《三月的邀请函》里,人物为举办一个离婚典礼发出邀请,我们夫妇要离婚了,要把我们的朋友们请来,我们举办一个仪式,这其实也是非常不东方的一个方式。所以我个人觉得,反而是没有血缘的无奈家庭的组合方式能够让我们感受到更多真实的心灵的力量。

角田光代:谢谢。

张怡微:我们再讲下《对岸的她》,这本也很有名,电影也有。其实我觉得角田老师小说里除了血缘的问题处理得比较多,也比较好之外,还有一个处理得好的就是女性互相的观看。男性有男性凝视,女性也有女性凝视,看男性冷冷的,看身边的人也冷冷的。《对岸的她》中讲的是一对女性的友谊,有些同学可能会知道,我其实一直都在研究女性友谊的书写,因为我发现我的学生写女孩子的友情写得不好,但是我不知道为什么,我们想当然觉得女孩之间应该是有友谊的。角田老师小说里写到的一个是主妇的友谊,全职妈妈们在一起交流自己的生活,这当中也很复杂,也有欲望、嫉妒,也会引发杀机;《沉睡在森林里的鱼》就写到了由此引发的杀机,跟孩子的教育也有关系,和韩剧《天空之城》非常像。但是女孩子的友谊多是两人结伴,所以我们看到很多对于两个女性的友谊的书写,《对岸的她》也可以算。我想问老师,怎么看待女性的友谊?

角田光代:就我自己个人的体验来说,相比男生,女孩子间的友情比较难维持。倒不是说女生勾心斗角,不是这个问题,是因为确实环境的改变会带来关系的改变。在学生时代,几个女学生高中的时候聊得非常好,但是一旦毕业或者步入社会,有的人在职场工作变成女强人,有的人就步入家庭变成贤妻良母带孩子,要操持家务,自然而然她们生活作息的时间就不一样了,喝个咖啡什么的,时间完全不对,我这边要去工作,我这边要去带孩子,要怎么见面呢?这是一个非常困扰的现实问题。有一些母亲想要找一些有孩子的母亲聊一聊,我这个“熊孩子”怎么那么难带,她们想要聊这样的问题;事业女性就会想聊一聊整个社会环境和工作情况。她们聊的话题完全不一样,自然而然就越走越远。

这个情况随着年龄的增长会发生改变,我现在到了50岁,我发现可以找回以前学生时代的朋友,因为大家的孩子都带完了,不用管他们了,拥有了自己的时间,又可以重新找回以前的友情,走散也不是一个持续的状态,也不是说我们曾经在生活上没有交集了就失去了彼此,而是走入人生下一个阶段还是有相重合的时候,重新携手找回女性朋友的阶段。

▲《对岸的她》剧照

张怡微:在小说里面,女性欲望会跟女性犯罪联系到一起,《纸之月》中就出现了女主角挪用公款的行为,它的电视剧也蛮好看的,是一个姐弟恋的悲剧。女主角曾经很喜欢一个年轻的大学生,可是慢慢地,他也被物质的消费世界吞噬。

日本至少在很长一段时间内是一个被消费影响比较厉害的国家,至少女性的美妆、护肤,每一样上面都写着你的名字,它们都在引诱你“犯罪”,我们早晚会遇到这样的情况要怎么处理的问题。因为我在经过翻译的小说里面,其实有一点看不太出来角田老师怎么看待这些犯罪的女性?所以我想问一下,角田老师是同情她们,理解她们的心理,还是说是希望大家不要这样做,要引起警惕。因为我看老师写得非常温和,但是老师笔下的人物还是一步一步堕入了犯罪的深渊。

角田光代:首先要强调一点,大家千万不要犯罪,不要去触碰法律,我们要做一个良好的公民。有一个有趣的事情是,《纸之月》电影剧照的海报,就是女演员的海报,在日本被警察局用了,就是警告大家不要犯罪,贴在警察局外面,我看到了觉得这个海报贴在这里没问题吗,这部电影在日本有很大的反响。我们从现实世界回到小说世界中,我不要把自己的道德观念放在我的小说里,我觉得我的小说并不是要劝善惩恶,没有这个东西,即便是犯了罪的人,他有他自己生活方式和自己的人生,不管你是一个良好的公民,还是一个罪犯,你都可以自由地活在我的笔下,他们可以自由地生长。

对于刚刚张怡微老师问到的是同情还是劝大家不要这样做,其实两者都没有,并没有说我很同情他们,但是同样的我也并没有说他们都不好,我让他们自由地活在我的小说世界当中。

张怡微:有一个细节,《坡道上的家》有一个配角跟《沉睡在森林里的鱼》的人物有一样的焦虑,她会希望她的孩子也穿这样的衣服,她想,为什么我小的时候可以打扮那么漂亮,可以吃好吃的东西,但是我的小孩没有办法见这样的世面。《沉睡在森林里的鱼》也是,故事里的妈妈认为,我也想让孩子念这样的学校,这样主妇的焦虑,这些焦虑是真实存在的,我前两天还在手机上看到有一个妈妈在问,幼升小的时候,妈妈群的朋友的小孩升了更好的学校就把她解除好友了,请问怎么办,下面的人就说那不是很正常吗,但是对她来讲,这是一个很大的事情。

这里面的焦虑大家可以看到,我们一划就过去了,但是这里面可能是有故事的,对妈妈内心的重压其实是很大的,女性犯罪她也不一定是为了自己,至少角田老师小说里面有的时候还真不见得是为了自己,她可能是为了孩子,也有可能是为了男性,但是后来发现像《纸之月》也是,她在什么时候发现他变了,好像是在咖啡店的时候要移动一个东西,那个大学生已经失去了他的纯朴,他很习惯找人来弄一下,女主角对此非常震惊。我也很想跟老师提问,像这么细微的细节,女性受压这么细微的层面,您是怎么样搜集的?您是怎么样发现的?

角田光代:刚刚说的那个小男生从一个天真的小男孩变成一个不那么纯洁的男人的瞬间,当时创作这个细节的时候其实也想象了很久,准备了不同的场景,我不停地想象怎么样创造一个场景能够让人觉得这个人变了,那一瞬间怎么样用最自然的故事情节体现出来,我很认真地想了很久。

▲《纸之月》剧照

角田光代:我想问您一个问题,像您成为作家,然后作为一个写作者持续写作这件事情很辛苦吗?

张怡微:很辛苦,但是角田老师是一个榜样,我们知道至少从公开的资料上面来讲,角田老师是在幼儿园的时候就立志要当一个作家,所以她是一个实现了童年梦想的人,然后就到早稻田大学去念书,然后就拿了很多文学奖。她写过儿童文学的书,用另外一个名字,我觉得这是她特别聪明的一点。后来她写了很多专栏,所以我今天特地带了《三月的邀请函》,小说里面的人物,身为专栏作家,但不想当专栏作家,写完一篇还有一篇,她很想当一个纪实作家,但是她一直都在写美食、写明星。我也有一段这样的日子,就是想摆脱这样的过程,想当一个真正作家。我们知道持续性写作是非常难的,尤其对于女性来讲,我们必须在很年轻的时候做很多人生重大的决定,但是角田老师是坚持着在做这件事情。

另一方面,角田老师在这么多年的过程当中,一直持续不断地发现女性心里的欲望,人的欲望是很复杂的,妈妈的欲望很复杂,爸爸的欲望也很复杂,不是爸爸都是上帝,妈妈都是观音般的存在,完全不是这样的状况,我们其实并不了解我们家里父母真正的欲望,他们欲望的冲突,他们的挣扎,他们放弃了什么,这些在小说里面都看得到,所以这个是我要向角田老师学习的地方。我在《空中庭园》的书评里看到,老师已经写了100多本书了,现在十年又过去了,这是一个非常惊人的数字,所以老师问我苦吗,我还想问老师您会觉得辛苦吗,想问一下老师,怎么会写这么多?会不会很辛苦?

角田光代:作为作家,没有觉得痛苦,但是是辛苦的,会很累,但是我很享受这个过程。

编辑:张祯希

责任编辑:王磊