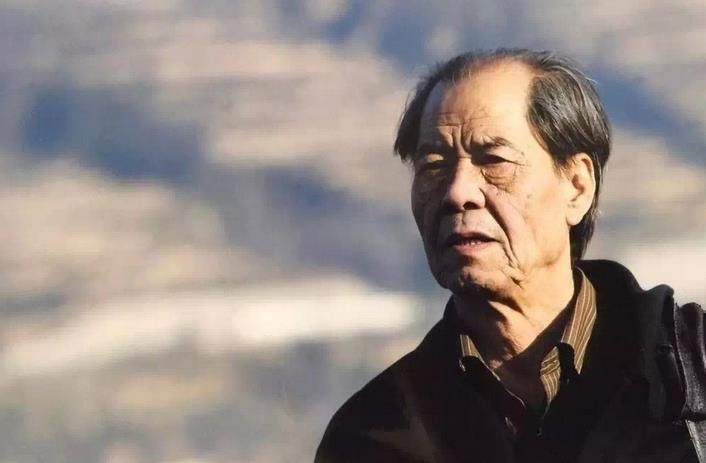

作为一部渭河平原50年变迁的雄奇史诗,作家陈忠实的长篇小说《白鹿原》铺陈出中国农村生活的辽阔画卷,字里行间涌动着作家的艺术追求与美学探索。自1993年出版后,《白鹿原》出版重印了多个版本,迄今累计发行逾200万册,并获得茅盾文学奖。近些年,小说连续被改编成舞台剧、话剧、秦腔、电影、电视剧等多种艺术形式。

这部经典何以经得起不断深挖与延展?日前出版的散文随笔集《愿白鹿长驻此原》,袒露了陈忠实生前写《白鹿原》前后所经历的一切,以《白鹿原》创作手记为主,披露小说背后鲜为人知的故事和长达六年的心路历程,是解读《白鹿原》不可或缺的重要文本。在散文里,小说家们是藏不住的。在这里,他们把自己和盘托出,与最真实的灵魂照面。

“小说家的散文”系列丛书

《愿白鹿长驻此原》

陈忠实 著

河南文艺出版社

“白嘉轩后来引以豪壮的是一生里娶过七房女人。”《白鹿原》开篇,拥有让人过目不忘的魔法——人物、情节、时间的重新整合,在简短概括中张力十足。读者借此游入,渐渐沉醉于陈忠实恣肆的语言汪洋。白嘉轩、鹿子霖等人物,得意着或又失意了,欢笑了旋即又痛不欲生了,刚站起来快活走几步又闪跌下去了……

1988年4月,陈忠实回到西安东郊灞桥区西蒋村祖居小屋,最开始是用大笔记本放在膝盖上写,后来坐在小竹凳上趴着小圆桌写,1989年完成草稿,后修改数遍。靠着冬天一只火炉,夏天一盆凉水,陈忠实的笔在老家小圆桌上爬行了近4年。屋前种下的一棵小梧桐也长成了胳膊粗、圆伞大遮荫的大树。50岁的他曾感慨:“我跨进被习惯上称作老汉的年龄区段了,第一次感觉到生命的短促和紧迫……如果死时没有自己满意的一部小说垫棺做枕,我一生的文学梦就做空了。”

1992年3月,陈忠实写信给时任《当代》杂志常务副主编何启治,准备将新鲜出炉的《白鹿原》手稿交给《当代》发表,信中称仿若“将生命交付了出来”。何启治念念不忘读完这篇小说后“石破天惊”的惊艳感。编辑部的高度评价让陈忠实兴奋地“噢噢叫了三声跌倒在沙发上,眼泪倾溅出来”。

谈到《白鹿原》的创作过程,书中陈忠实如是描述:“在我画完最后一个标点符号——省略号的六个点的时候,两只眼睛突然发生一片黑暗,脑子里一片空白,陷入一种无知觉状态。我坐在小竹凳上一动也不能动,是挺着脖颈木然呆坐,或是趴在摊开着稿纸的小圆桌上,已经无记。待到眼睛恢复光明也恢复知觉,我站起身跨过两步挪移到沙发上的时候,才发觉两条腿像抽掉了筋骨一样软而且轻。”

2017年陈忠实去世引发文化界一片悼念。从陈忠实的文章中不难发现,他意识到,生命经验对创作的重要性,换言之,一位作家能否从外在的生活经验表象,进入到生命内在的心理体验、情感体验以及思想升华,决定了他笔下作品的力度和“成色”。陈忠实打了个比方,这种进阶,如同生命形态蚕茧里的“蚕蛹”羽化成“飞蛾”,其中关键的是心灵和思想的自由,以及对社会生活理解和开掘的深度。

陈忠实说过,作家倾其一生的创作探索,说白了,就是“寻找属于自己的句子”,寻找到了,作家的独立个性就彰显出来,作品风格也得以呈现。他曾以鲁迅小说为例说,《阿Q正传》和《祝福》的语言形态截然不同,《狂人日记》《药》《在酒楼上》也都气象各异。“不同文化心理结构的人物,直接影响到作家的语言选择。用写阿Q的文字无法写祥林嫂,用写祥林嫂的语言也写不成酒楼上的男女。”陈忠实总结道:作家面临不同质地和性情的写作对象时,选择最恰当的语言形式,大抵就是创造。这对当下文学创作依然颇具启发。

《愿白鹿长驻此原》呈现了真实的、有温度的陈忠实,我们看到他有与普通写作者无异的焦虑、迷茫,也能倾听一代文学大师的内心独白。

作者:许旸

编辑:许旸

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。