位于福州路的上海古籍书店,是知名藏书家韦力每次到沪的打卡之地。浸淫古书三十年,专精版本目录之学,放眼国内藏书圈,韦力是公认最钻研的藏家,有人说他“中国民间收藏古籍善本最多”,可谓中国当代藏书“第一人”。缘何与古书结缘?他眼中的淘书之乐有哪些?

日前,芷兰斋主人韦力亮相海上博雅讲坛,与中华书局总经理徐俊对话他的“书式生活”。“自古至今的爱书人都有一个通病,此病不是指爱书之好,乃是这些爱书人大多会以书为中心展延开来去热爱一些与书有关的人和事,而古旧书市场也就是得书的场所当然是藏书人的最爱之一。”

韦力笑言自己是个“挺疯狂的人”——最沉迷两类事情,一是“和书有关的一切”,一是“和传统文化有关的一切”,而且也不想放下这疯狂。作家庆山,也就是安妮宝贝,曾经对韦力做了一系列关于古书的访谈,汇成一册《古书之美》,韦力丰富的私人古籍收藏,令安妮宝贝备感惊讶。像一个旧式样文人,韦力的资金几乎全用来养护古旧而奢侈的“藏书癖”,孜孜矻矻,乐在其中。

《书肆寻踪》《书坊寻踪》《书店寻踪》

韦力 著

中华书局

以爱书之心,凭一己之力,韦力爬疏历史资料,走访古旧书店,与谈旧书店主,将其所见、所感与所思,集结成前不久出版的“芷兰斋书店寻访三部曲”,含《书肆寻踪》《书坊寻踪》《书店寻踪》,从私家古旧书店、古旧书市场与国营古旧书店三个角度,完整展现了当下中国古旧书业的现状。

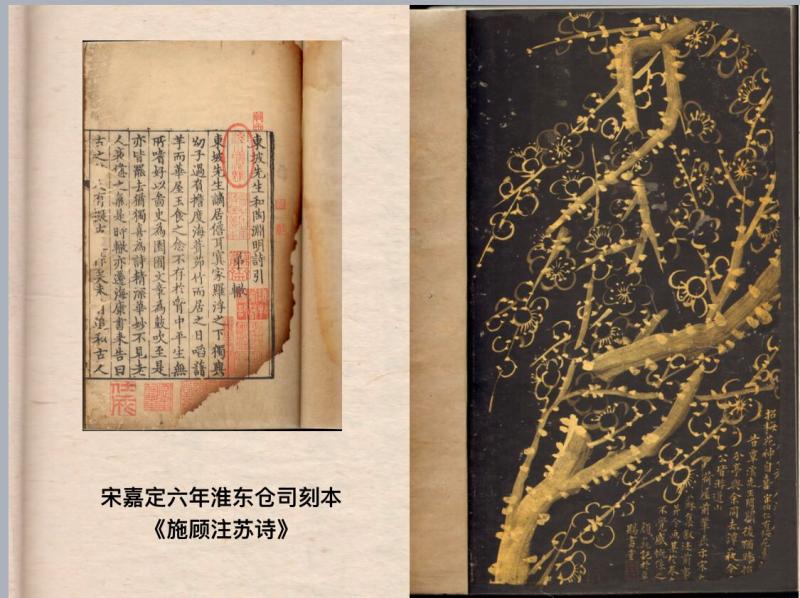

三部曲记述了各家书店创办始末、经营状况和库存菁华,记录了来往与坚守在古旧书业中形形色色人物及彼此交游之掌故,可称作“古旧书寻访指南”。在韦力看来,藏书之乐在于收藏的每本书都有自己的故事,他最为钟意的一本,是宋版藏书《施顾注苏诗》,“它不是最好的宋版书,但它是最有名的宋版书。就它的故事,我都可以讲一堂课。”

这本书刊刻与宋嘉定六年,是今天留下来的苏东坡最早的诗集刻本。千百年间流转中,它曾经清代藏书大家宋荦、纳兰容若之弟揆叙之手,乾隆四十年又为“肌理说”的创立者翁方纲所得。因翁方纲同时还得到苏轼一个帖,便把两件藏品放在一起建了“苏斋”。自此,每到十二月十九日苏东坡生日这一天,他就会请很多名士到家里,在书上写跋语和题记,称为“祭苏会”。

此后几多辗转,1949年《施顾注苏诗》大部分被运至中国台湾,但有两卷被民国大藏书家、银行家陈澄中收藏,分别是《和陶诗》第四十一卷和四十二卷。陈澄中去世后,藏书由儿子和女儿继承,儿子所藏《和陶诗》第四十二卷后归国家图书馆,女儿所藏《和陶诗》第四十一卷则到了韦力手里。如今,这部《施顾注苏诗》依然分藏两岸。

藏书成瘾、嗜书成癖,在北京城南某栋居民楼中,有面积逾六百多平米的藏书斋——芷兰斋,正是韦力安放宝贝之地。韦力藏古籍逾十万册,四部齐备,从吸尘清理到整理日志再到古书修补,他都亲力亲为。

除了为芷兰斋扩容,韦力也遍访天下古书“珍宝”。自2010年起,韦力耗时四年遍访典籍中记载的163座古代个人藏书楼,又花三年时间逐一查证。在三卷本115万字《书楼觅踪》中,康有为的万木草堂、梁启超的饮冰室、傅山的红叶龛、沈括的梦溪园、顾炎武的读书楼、刘鹗的抱残守缺斋、曾国藩的富厚堂、顾颉刚的宝树园、叶恭绰的幻住园一一揭下时光面纱。

与此同时,韦力还完成了对分布大江南北的几十位古代藏书家之墓及古代遗址的寻访,包括刘向、班固、范钦、黄丕烈、曾国藩、罗振玉、傅增湘等。

“书楼是一个人藏书之所,是著述、抄传、刊刻等一切学术活动的起点,也是传承与传播文化的重要空间。”在韦力看来,寻访这些书楼,是对古代藏书文化的回首和致敬,也是对中国古代学术从何而来、如何传承的仔细梳理。典籍能够流传,很重要的因素就是因为藏书家的传承。

<<<<延伸阅读

《书肆寻踪:古旧书市场之旅》序言

文/韦力

自古至今的爱书人都有一个通病,此病不是指爱书之好,乃是这些爱书人大多会以书为中心展延开来去热爱一些与书有关的人和事,而古旧书市场也就是得书的场所当然是藏书人的最爱之一。

孙从添关于藏书有“六难”之说,其中第一难为:“购求书籍,是最难事,亦最美事,最韵事,最乐事,知有此书而无力购求一难也。”没钱买书当然是爱书人的第一大头疼事,然细品孙从添的这段话,他却点出了藏书的真谛:收藏书籍虽然需要太多的条件和方法,但相比较而言,买书的过程才是最美之事。

既然得书能给爱书人以最高级别的愉悦,那书从哪里来呢?以我的看法,得书渠道大约可归为继承、购买、抄写三大类。当然如果把巧取豪夺也视之为得书渠道的话,那也可以将此四分。据传当年的丁日昌就是通过巧取豪夺的方式,得到了郁松年宜稼堂所藏的宋元旧本。这种说法出自陆心源,但后来的伦明和徐绍棨因为同为广东人,故纷纷撰文替丁氏辩污。而日本目录版本学家岛田翰在《宋楼藏书源流考》中则称:“心源因宋元本数种,而起狺狺曲成之辞,既伤友好,又欺后世。”

事情真伪如何,只能让专家们继续讨论下去了。但这段记载至少说明,巧取豪夺也是得书的方式之一。以这种方式得书,显然需要太多的附加条件,比如有权有势、无道德等等。能有这种条件和金钱的人还能爱书,想想也不简单,但大多数爱书人不具备这样的先决条件,那只能祈盼其他的得书方式。

继承是大批得书的好方法之一,这也应当是每个爱书人的梦想,但能实现这个梦想的先决条件乃是祖上也有藏书之好,并且这些书能够迭经多年而留传到自己手中。书籍的性质最为脆弱,水火兵虫皆可令其损伤甚至毁灭。若赶上烧书运动,那更是书籍的灭顶之灾。如果某家祖上的一份珍藏能够躲过这么多的灾难而留传下来,那才是斯文之幸。如果到后世分财产时,其他的弟兄对此没有兴趣,而全归了某位爱书人,其狂喜之色简直难以行诸笔端。

能够有这种福分之人毕竟是极少数,大多数的爱书人得书仍然靠辛苦买来。唐代杜暹曾言:“清俸买来手自校,子孙读之知圣道,鬻及借人为不孝。”看来,即使在遥远的唐代,靠薪水买书也同样不容易。难怪他跟儿孙们讲,卖掉我的书或者把这些书借给别人都是不孝的行为。而明代绍兴大藏书家祁承?刻了一方章,其章文为:“澹生堂中储经籍,主人手校无朝夕。读之欣然忘饮食,典衣市书恒不给。后人但念阿翁癖,子孙益之守弗失。”祁承?也在强调得书之何等不易,虽然他不像杜暹那样把卖书和借书给人看视之为不孝,但他依然告诫子孙,自己得书是何等之不易,希望他们将自己的所藏保护下去。虽然爱书人的这种痴情基本上以事与愿违终结,但想想他们那时的心态,完全可以用其心可悯来形容。

古代没有复印机,遇到孤本或买不到的书,只好靠抄写来拥有,故抄书也是古代得书的方式之一。然而抄书也是一大笔费用,无雄厚财力依然无法大量抄书。因此,通过买书来增加藏品依然是爱书人得书的主渠道。但买书也具有多样性:可以从私人手中买得,也可以去古旧书店选购,还可以像民国年间的一些大学者那样,坐在书斋中等书贾送书上门。

虽然得书渠道还有多样,但以我的经验,到书店去买书最慰我心,因为在店中选书之时,可以有意外之喜,而不像送书上门是对方来揣度得书人欲得哪些。书商虽然能够大约了解到相关爱书人的偏好,但他毕竟不是藏书者本人,无法真切地体味到藏书者在思维上的发散性。

转书店当然希望有许多店家聚在一起,那么多的书店毗邻而居,一家一家地看过去,且不论能够得到多少心仪之本,转书店的满足感就已无与伦比。当然,转书店的主要目的是得书,但并非每次转书店都有那么好的运气。徐志摩曾跟梁启超说:“得之我幸,失之我命。”这句话显然是文人语言上的达观,天下的百媚千红,谁不愿意将其通通揽入怀中,但方方面面的能力有限,故只能以“曾经我眼即我有”来作解嘲。

这就好比女人逛街,有时她们结伴而行,高高兴兴地在街上转个半天,虽一件衣物未得,但心情之愉悦却丝毫未减。当你问女士这个结果是否遗憾时,她们大多会回答你说:“看看也过瘾。”这句话用在爱书人转书街这件事上也同样适用,但是我不相信女人只逛不买和爱书人一本未得同样能心情愉悦。虽然结果貌似异曲同工,但爱书人转书街之时,哪怕未得心仪之本,他也会说服自己买一些并非急需的书,理由是:说不定哪天能用得着。这也正是爱书人对书街最为钟情的原因之一。

若以书市的历史悠久论,应当以长安的槐市为最早。《三辅黄图》载:“仓之北,为槐市,列槐树数百行为队,无墙屋,诸生朔望会此市,各持其郡所出货物及经传书记、笙磬乐器相与买卖。”在西汉时期,首都长安已经形成了书籍市场。故而,槐市应当是现有记载中最早的书街。两千年过去了,这处书街无迹可寻,而我找到的最早书街是位于北宋的都城开封。那里的书店街,虽然北宋时并无此名,但据文献记载,此街的位置大约就是北宋时期的书市所在地。

元代对藏书重视度不够,故其是否有书街,我未看到相应的文献。进入明代,图书的交易日渐繁盛。而到了清代,则进入了中国学术史的繁盛期。朴学的兴起,使读书人对历史典籍的需求量大为增加。尤其乾隆年间编《四库全书》,使得琉璃厂的旧书业进入了鼎盛期,而在民国时期,旧书业依然延续了这样的繁荣状态。

近代因为海禁的开放,上海很快形成了一座超级大都市,旧书业也随之兴盛起来。经过了几十年的发展,上海渐渐成为江南地区的古旧书流通中心,最终它与北京的琉璃厂并列为中国古旧书流通业的两大市场。

1949年后,随着相应政策的转变,古旧书业几起几落。到改革开放后,随着传统文化得以复兴,旧书业再度兴旺,而后又兴起了古籍善本的拍卖,使典籍的收藏更加深入人心。而各地古籍书店也参与其中,故中国古旧书业再入佳境,但北京和上海两大古旧书集散地的地位未曾撼动。

随着古旧书业的兴起,各地出现了不少的新兴旧书交易市场,而这些市场大多与其他门类的收藏品融合在一起。这种情况至今未曾改变,故很多爱书人都会到各地的古玩市场去淘书。

对于古旧书街的寻访,虽然我仅找到了本书中所列的数家,但却能够略窥当今古旧书市场的状况。而这样的寻访,仍然在进行之中,我还会继续探访下去,以便寻找到更多的古旧书街,呈现给爱书人。

文汇记者:许旸

编辑制作:许旸

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。| 出版方供图