在国内,手稿学正成为一门显学。以往的主攻方向,是出版文本与手稿之间的对比研究。近年来,由于越来越多的未刊稿浮出水面,新的研究热点随之形成:未刊稿是如何形成的,今天的人们该如何对它们进行开发利用?日前在沪举行的中国作家手稿与文本研究国际学术研讨会上,这些议题成为学者讨论的焦点。

手稿的存在,让人们看到作家并非天才

“手稿的存在,让人们看到,作家并非天才,也是一般人。”研讨会上,法国阿尔图瓦大学教授桑德琳·马尔尚道出了手稿魅力所在。

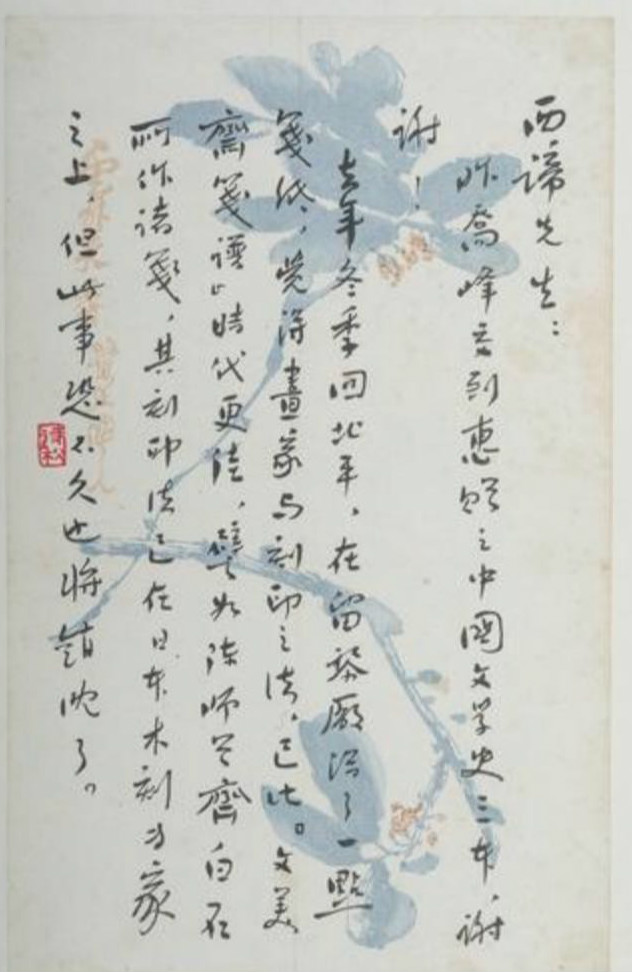

上海交通大学人文学院教授王锡荣指出,手稿学是中国特有的称呼,国际上称之为 “文本发生学”或 “文本生成学”。该理论强调:文学是一个过程。手稿的形态,真实记录了作家的创作过程和创作状态,也是作家性格、习惯、喜好的表征,可以让人们更好地走近作家及其文学世界。

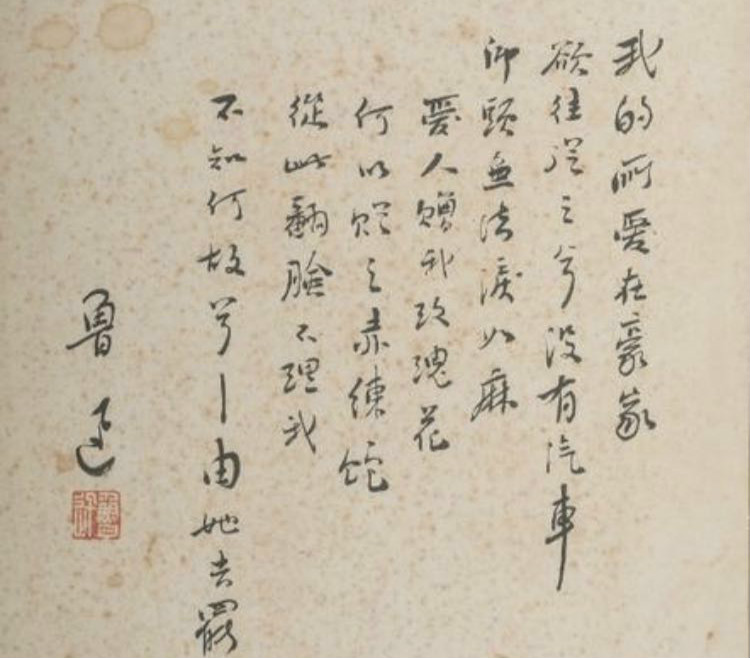

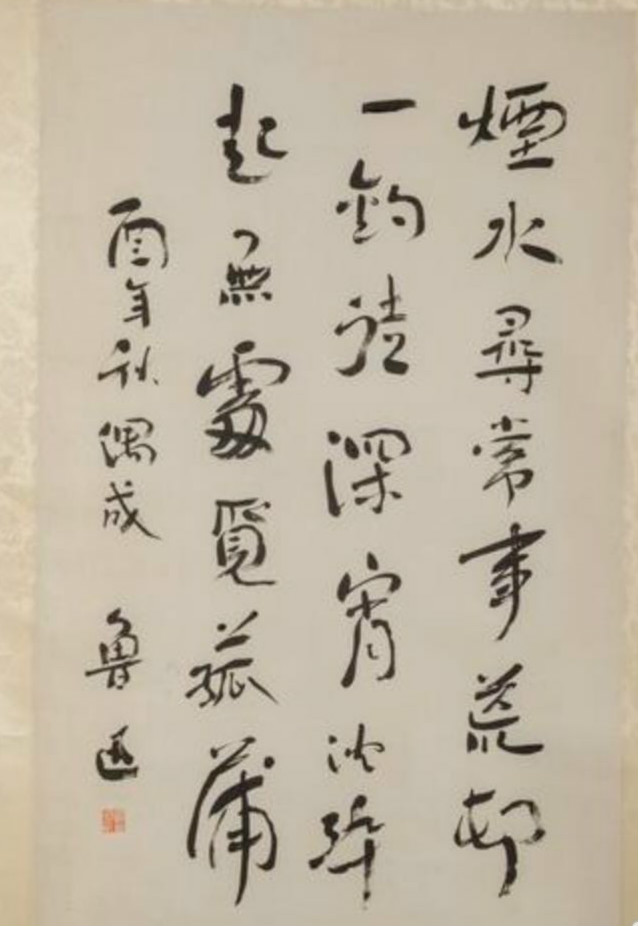

以鲁迅为例,他的手稿排列规整、字体清晰、页面干净。据统计,他的创作文稿,修改率一般不会超过10%。日记修改率就更低了:就现存24年日记而言,基本上没有大的修改。除了极少数几处轻微描笔外,就只有1935年日记后面所附的 《居帐》里有一些修改,那是由于对方的住址有了变化导致的修改,不属于书写的差错。这与鲁迅的一个习惯有关,即写作前要做充足的准备。根据许广平的说法,鲁迅不是想写作了一坐下来就写,通常是先泡杯浓茶,然后在躺椅上闭目养神一会,打好腹稿后,再起来写作。涉及学术性的命题,他还要做更多的资料准备。

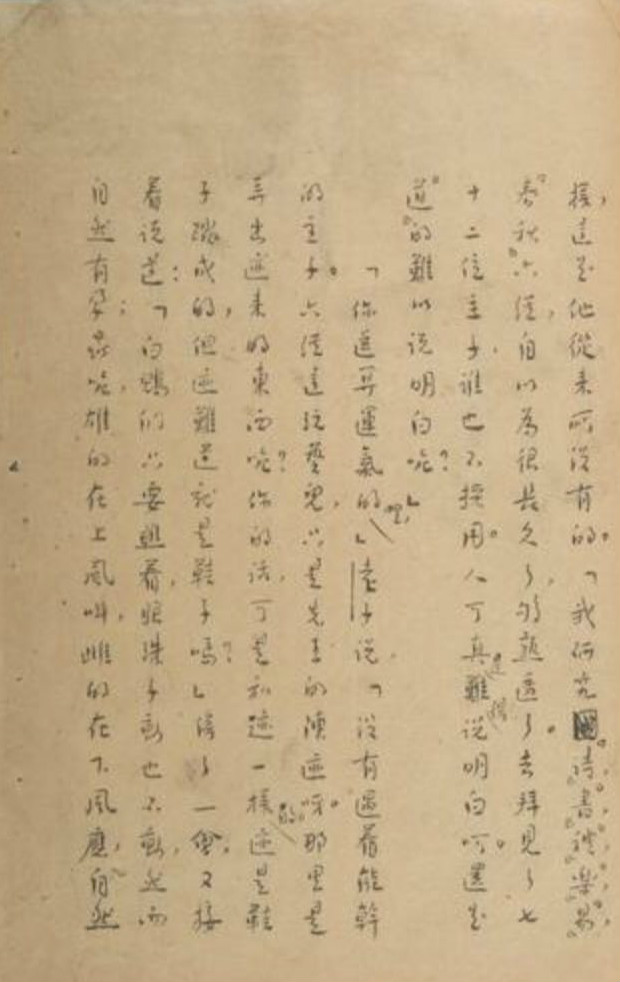

与之相反,英国作家查尔斯·狄更斯的手稿总是布满了修改和圈涂的痕迹。比如,其首部长篇小说《匹克威克外传》手稿上,有大量的改动,部分涂抹圈划的地方用墨较多,墨水甚至渗透了纸张。据记载,曾有排字工人抱怨查尔斯·狄更斯 “用羽毛笔蘸着浓重的蓝墨水,写得手稿四处溅墨”,从中看出他创作速度飞快,有一边写一边改的风格。

延安大学文学教授院梁向阳在研究路遥手稿的过程中,发现了一个有趣的现象:一般情况下,作者的创作,是先萌发灵感,再滚雪球一样生发主题与故事框架;而路遥的创作是典型的意在笔先,先有明确的主题,后广泛搜罗材料,形成框架,捕获串联线索,激发创作灵感。比如,他在长篇小说 《平凡的世界》创作中,曾反复推敲章节提纲。

弃稿的两难境地:发挥文本应有价值,还是尊重作者本人意愿

通常人们认为:作家创作,一般以公开出版为主要目的。但随着研究不断深入,有越来越多未公开出版的作家手稿被打捞出来。

仅以文学家谭正璧为例,根据相关统计,他未公开发表的手稿有近百万字。这其中原因何在?上海图书馆研究馆员黄显功认为,这需要分门别类进行研究。有一种,是作家本人有出版的意愿,但碍于客观原因一度没达成心愿,一个典型案例就是戈公振的 《世界报业考察记》。戈公振是一代爱国进步报人、我国新闻史研究开创者,1927年到1928年,他自费出国考察,行程数万公里,搜集了大量新闻史资料,实地感受到了世界新闻发展的潮流并对中外报业进行了深入思考。回国后,戈公振据所见所闻所想所得写了 《世界报业考察记》一书,拟由当时在上海的商务印书馆出版发行。令人扼腕的是,1932年1月,就在他定稿准备付印之时,商务印书馆一夕之间毁于日本侵略者的轰炸之下, 《世界报业考察记》也在战火中散佚。所幸的是,2017年,上海图书馆的研究人员在整理馆藏手稿过程中竟意外地发现了该书手稿,经戈氏后人同意,交给商务印书馆再次出版。时隔80多年,这部尘封的新闻史遗著得以重现世人眼前。

未刊稿中,有一类是未完成稿。比如新近发现的茅盾的 《简·爱》未完成译稿,作者从未提及,因此未曾出版过。

还有一类是弃稿,作者明确表示不对外公开,对于这一类手稿的开发利用争议最大。最有名的例子便是卡夫卡的遗产风波。1924年,弥留之际的卡夫卡将自己的手稿交给挚友布洛德,并留下了一封遗书,其中写道: “我最后的要求是——我留下的所有物品,包括日记、手稿、信件 (无论是我自己的还是他人寄来的)等等,请勿阅读并统统烧掉……”然而,布洛德背叛了卡夫卡的遗言,不仅仅将 《城堡》 《审判》等重要著作付梓,更将其日记与情书公开出版,最终将卡夫卡推入20世纪文学史上最重要作家之列。

1968年布洛德在以色列去世,将手稿委托给了他的秘书、同时也是情人艾丝特·霍夫,要求将它们交给 “耶路撒冷的希伯来大学——特拉维夫的一座市政图书馆,或者其他以色列或外国组织”。但是,霍夫并没有将卡夫卡的手稿捐赠出去,而是将它据为己有,还将部分手稿以高价卖给德国文学档案馆。例如,其中的 《审判》手稿就曾卖出200万美元的高价。这个交易一度被称为“20世纪西方文学史上又一个苍白的卡夫卡式的讽刺”。

“从发挥文本应有的价值考虑,无论是学者还是普通读者,都希望弃稿能够公开出版,这也能从客观上推动相关学术的研究。但从道义上来说,这不符合一些作者的个人意愿,如何掌握好开发利用的度,值得深思!”黄显功直言。

作者:李婷

编辑:郭超豪

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。