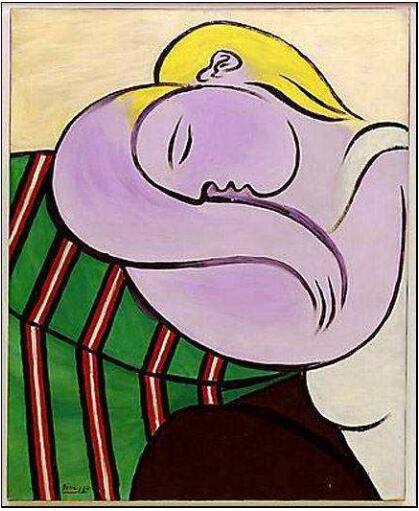

毕加索的画作一直是拍卖场上的“种子选手”。纽约时间5月8日晚,“佩吉及大卫·洛克菲勒夫妇系列珍藏”在佳士得拍卖大厅举槌,毕加索《拿着花篮的女孩》以1.15亿美元(约合人民币7.33亿元)成交;前不久苏富比首次将毕加索绘画作品《胡安莱潘》带到香港拍卖,20幅毕加索作品同期展出,这是自2012年以来毕加索作品在香港最大型的展出,其中有七件是来自中国买家的私人收藏。

巴勃罗·毕加索的画越来越抢手,但事实上,他刚出道那会,也只是一名在巴黎讨生活的西班牙艺术青年。

从默默无闻的新人一跃为改变20世纪现代艺术走向的伟大艺术家,什么力量共同推动塑造了“毕加索”?

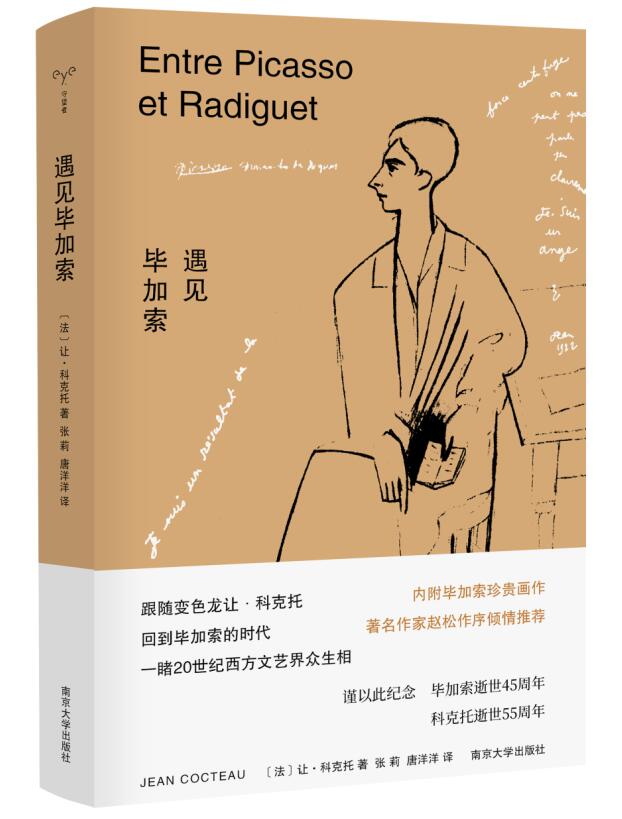

让·科克托,一个仿佛无所不能的天才、巫师般神秘的跨界艺术创造者,在毕加索成为“毕加索”的过程中究竟扮演了怎样的重要角色?

日前,《遇见毕加索》一书由南京大学出版社引进推出,并在上海举办新书分享会。

在业内看来,这部作品作者让·科克托写下的关于毕加索和那个巨变时代的独特记录。这位现代艺术的推手很清楚,在天才艺术家之间,世俗的友谊毫无意义,真正有意义的,是他们在精神上和创造性上的某种契合,哪怕它的存在如焰火般短暂。“无论如何,毕加索是勇于挑战主客观结合而产生的怪兽的第一人,他敢向纳西斯递出一面镜子,这面镜子既不会歪曲他的外形,也不会把他暴露在更复杂的情况下。然而,承认毕加索肩上担负着将这场游戏推向极致的重任,并不是否认这场游戏无论如何都要达到 那种程度。”让·科克托如是写道,“毕加索的角色在于打扫干净土地,并竖起障碍。”

作家赵松并不认为毕加索不慕名利——相反,未成名的毕加索同样急切希望世人知晓他作为艺术家的名字,甚至还会亲自“挨个画廊去问,有没有毕加索的画呀?”来进行自我宣传。“毕加索在艺术创作时,真诚面对作品并寻求突破,并不会为了迎合观众喜好而歪曲艺术追求。在这一层面上,艺术家与名利之间就保留了一个有距离的批判关系。”

活动现场,沈奇岚援引科克托的话强调:“ 一个被众人奉承、庆贺的艺术家,会变得贫瘠”。只有对名利警惕的艺术家才能逃脱外在束缚而不断涌现新的创意——“毕加索这辈子最厉害的地方在于,他掌握了一种形式并进行创作,但转变到另一种形式的时候毫不留情,他根本无所谓上次的自己获得多大成功。”

在科克托写作风格上,沈奇岚笑称“这是一本非常法国的书”,因为它的结构和叙述方式非常自由,却具有很浓烈的感染力。她举例道,科克托书中有句话给她很大启发:“所以,千万不要问:这个画家是不是优秀的立体派画家?而是要问:这个立体派画家是不是优秀的画家?” 这句话看似平常,却包含了人生洞见:评判人的全新范式,是回归艺术家的创作活动和人的真实关系。

<<<<延伸阅读【序言节选】

毕加索跑得比美快,这就是为什么他的作品看上去很丑

文/赵松

“毕加索跑得比美快,这就是为什么他的作品看上去很丑。”

此言出自让·科克托1962年出版的《巴勃罗·毕加索:1916-1961》一书。而早在43年前,也就是1919年4月7日,在给《巴黎午报》写的《 自由定夺》系列随笔里,谈及毕加索,他是这样写的:

“乍一看,他的静物与实物的差距就如同小丑与我们的服装及语言的差距一样——而一旦凝视,真实性就体现出来,撼动人心,出乎意料,如同一幅高超的错视画。”

时隔近半个世纪,面对毕加索这个人,这位过去百年里最为复杂多变的艺术大师,一个绝无仅有的艺术现象,让·科克托的看法其实并没有多大变化,只是表达得更为直接而已。其实,他想表达的,始终都是这样的观点:毕加索超越了传统,超越了身处的时代。

当然,让·科克托从来都很清楚,“在所有时期,艺术总会引起误解”。而这“艺术”,当然是指波德莱尔所说的“最新表达”,而非泛指。也正因如此,从“遇见毕加索”时起,让·科克托就笃定地认为,自己理应担起毕加索的艺术与时代、社会乃至大众的“中间人”重任。事实证明,他做到了。

这在他的同代人(不管他们喜欢他与否)中几乎是公认的。就像他把毕加索、萨蒂拉入加吉列夫的芭蕾舞剧《游行》——他写剧本,毕加索创作舞台造型布景和服装设计,萨蒂创作音乐,在此之前,这种合作是人们无法想象的。即使是诸如阿波利奈尔等朋友也无法想象的是,像毕加索、萨蒂这样的人,都能被让·科克托说服。对于让·科克托来讲,最重要的并不是《游行》最初的失败与后来的成功,而是事件本身的意义:

“无论如何,在毕加索之前,布景并不在剧中表演,而只是参与其中。”

还有,留存于他记忆深处的某些最为动人心魂的场景:

“我永远也不会忘记罗马的画室。一只小小的货物箱里装着《游行》的模型,里面有房屋、树木和小木棚。在美第奇别墅对面,毕加索在一张桌子上画‘中国人’、经理人、美国女人、马,对此,诺瓦耶夫人写道,我们会以为看到了一棵微笑的树,还看到了被马塞尔·普鲁斯特比作狄俄斯库里的蓝色的杂技演员。”

无论是艺术上,还是世俗意义上,伟大的巴勃罗·毕加索所获得的巨大成功都是空前绝后的。可是,在此之前,当他还只是旅居巴黎的一位西班牙画家,只是“蒙马特高地上的堂·吉诃德”之一的时候,让·科克托就是最早认识到其艺术价值的少数人之一,也是毕加索最早的知音与最出色的解读者。

“在这里,你不会发现任何人们常做的关于柏格森、弗洛伊德、爱因斯坦和艺术之间的对比。这种卖弄学问的风气已经过去了。尽管毕加索是一个诗人型画家,但是,他的的确确站在文学型画家的对立面。再没有什么比行话和现代批评更让他觉得荒谬的了。”

从《毕加索》的第一段开始,让·科克托就定下了调子。这种定调方式即使放在今天也是足以振聋发聩的——那些喜欢兴冲冲地扯上时髦理论的艺术评论与创作,那些喜欢文学化的艺术评论与创作,在今天不也仍旧在大行其道么?

“应该支持毕加索,这位画家从来都只插手他看到的东西,并且远离柏格森式的思考,就如神童远离机会那样。”让·科克托写道。“就像所有重大事件一样,毕加索是自然而然出现的。”

随即,他又进一步指出毕加索创新的根源:“或许,那些进行惊人举动的最初的日子,和童年时光一样,都是些玩耍的日子。这与任何人都无关。很快,这些日子就变成了上学的日子。但是,毕加索从未执教。他从不剖析那些从他袖子上飞出去的鸽子。他满足于画画,满足于获得一个无与伦比的行当,并让其为偶然服务。”

文汇记者:许旸

编辑制作:许旸

*文汇独家稿件,转载请注明出处。