梦露、伍尔夫、卢梭、蒙田……这些世界顶级作家艺术家们,有关他们的传奇浩瀚如星辰,无论是在世或去世。但从未有人从他们的“牙齿”这一特殊道具着手编撰故事。

来自墨西哥的八零后女作家瓦莱里娅·路易塞利通在《我牙齿的故事》这部颇具实验性的小说中,通过一名叫“高速路”的拍卖师,将这些牙齿和他们背后的故事串联了起来。当高速路从口中摘下一枚枚和“名流”有关的牙齿时,他会杜撰一个和名流有关的故事。用伍尔芙的牙齿为例:

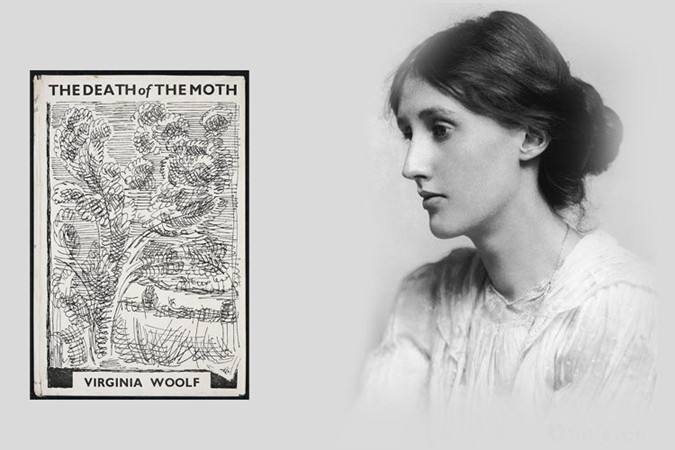

有些牙齿饱受折磨。这颗牙就属于这种情况,它的主人便是弗吉尼亚·伍尔芙女士。当伍尔芙还未满三十岁时,她的精神医生发明了这么一个理论:伍尔芙多愁善感的毛病,根源在于其牙根周围滋生了过多细菌。他决定给她拔下三颗感染最为严重的牙齿。并没有解决问题。在她一生中,又有若干颗牙被拔掉。还是没有解决问题。伍尔芙女士最终被自己折腾死了,去世时嘴里有很多假牙。她的熟人们从未见过她微笑是什么模样,结果在葬礼上却见到了。据说,死去的伍尔芙躺在客厅中央半开的棺材中,脸上的笑容照亮了整个房间。谁愿意为这颗饱受折磨 的牙齿付八千比索?谁愿意?

高速路在画廊里为一件件物品凭空编造了它们离奇的“身世”。如同高速路说的那样——我不只是卖卖东西而已,首先我是一个爱好并收集好故事的人,因为故事创造价值。对艺术感兴趣的读者、熟悉文学的朋友应该能指出那些牙齿故事背后的“谬误”,章节最后,高速路离异后再未见面的儿子来到了拍卖会现场,他把高速路关在一个漆黑的房间里,用一个小丑装置无尽地拷问高速路的灵魂。

洛杉矶时报书评写道,《我牙齿的故事》并不会给你一种四平八稳的阅读体验,开篇情节合理的这本书随着阅读深入逐渐变成一个难解的谜。结尾作者用了一个似休止符的描述好似将所有谜题解开,读过的人会有满足感的同时,这样一个有多种解读方法的结尾又显得格外暧昧,尤其这是一部用大篇幅玩弄技巧来论述何为真实与小说本质的作品。

瓦莱里娅·路易塞利,1983年出生于墨西哥的?个外交官家庭。2014年获《洛杉矶时报》评选的“阿特·赛登鲍姆新人首作奖”。《我牙齿的故事》被列为《纽约时报》《卫报》年度选书,并入选2017年IMPAC都柏林国际文学奖短名单。

▲《我牙齿的故事》,[墨西哥]瓦莱里娅·路易塞利 著 郑楠 译,世纪文景/上海人民出版社,2018年1月

精 彩 书 摘

从美国回来之后,我准备意气风发地大干一场,为未来的一口新牙铺路。我回国后的第一件事情就是在家里组织了一场私人拍卖会。我将小瘦子的几件旧家具卖掉,用这笔钱给自己添置了新家具。我用剩下的钱给自己租了一套新公寓,正好够交上第一个月的房租。谢天谢地,我从此再没有见过小瘦子,但悉达多也从我的生活中消失了很多年。从那一刻起,我的心中像是被挖了一个洞。

我一心扑向事业。后来,我娶了薇洛,在库奥赫特莫克区拍卖汽车。然后我又离婚了,娶了瓦尼娅。我开始像勒罗伊·范·戴克一样四处旅行,并在旅途中参加的拍卖会上购买并收集价格相当不错的各种物件。我又离婚了。我在布拉迪斯拉发拍卖过古董,在蔚蓝海岸卖过不动产,在东京卖过纪念品。我就这样一路走一路卖。我娶了瓦内,后来又离婚了。直到得了前列腺肿大,我才停止计算我到底和多少女人结过婚、离过婚。但是,对于拍卖事业,我从未停止统计:我经手的 物件包括珠宝、房子、古代艺术品和现代艺术品、葡萄酒、牲畜、图书馆以及从毒品贩子手中收缴来的大量财产;我合作过的拍卖行包括莫顿、佳士得、索斯比、多禄泰、塔桑、格里斯巴赫和沃丁顿。我这拍卖锤一拍下去,百万富翁的钞票就从他们的腰包流进我的腰包,我赚了个盆满钵丰:加价!加价!成交!

但我可不是什么暴发户。我算了算挣到的钱,足以在迈阿密或纽约买下十处房产。尽管如此,我却决定买下埃卡特佩克的迪士尼乐园街上的两块相邻地皮。因为我心里清楚,投资就要选择国内地产。我觉得这两块地面积加起来有好几公顷,虽然我从来都没仔细量过:因为我也不是什么小气鬼。

▲瓦莱里娅·路易塞利

在两块地中的其中一块,我搭起了一座三层小楼。盖楼时我特意留下了一些钢筋,为了今后能盖第四层。在旁边的地皮上,我盖了一间酒社,里面保存着环游世界时收集来的各种物件。在酒社前面,我建了自己的拍卖行。某一天,我一定要造一座连接两块建筑的吊桥,我已经设计好了。之后我会向公众举行一个拍卖行揭幕仪式,取名为“俄克拉何马–范·戴克拍卖行”,以此向两位老师致敬。为了实现我的设想,我还需要完善一些细枝末节,以及等待市政府通过我的地皮改造计划。

列举出所有为自己为社区取得的成就后就此结束,满篇充斥着成就背后的勤劳刻苦以及天生的拍卖天赋: 虽然这最后一项的确值得一说,但这么做实在不够优雅。我只是想留下一些用于撰写传记的素材:在一个周末,我飞往迈阿密拍卖汽车;而就在这次旅途中,我和与生俱来、伴我成长的那份耻辱作斗争的日子,意外地走到了尽头。

一个周日的晚上,当收到因成功拍卖三十七辆皮卡而获得的一大笔支票后,我和几个同事跑到小哈瓦那某卡拉 OK 举办的走私物品拍卖会。同事们在前一天晚上 结识了几位阿根廷女记者,并和她们约好周日晚上在拍卖会上碰面。他们和我说这拍卖会值得一去。周日这一天,我一不乱搞二不谈生意,但是我最终还是决定陪他们去看看。仅此而已,况且我的旅馆房间里没有空调: 原因就这么简单,这话我可以拍着胸脯向你们保证。

拍卖会上现身的四位女记者看上去邋遢得很,这令我释然。上帝已经让我从美色的诱惑中解脱出来。拍卖开始,我寻思着这场拍卖会的所有物件都提不起我的兴趣,因为被拍卖的走私品实在不上档次:某不知名美国政客的手表一块,某不知名古巴百万富翁的雪茄几枚,某不知名、在 1930 年代游历古巴的作家的信件若干。我丝毫没有甩出支票本的欲望。但冥冥之中,掌管着细枝末节的神灵却始料未及地将一片天堂奉上我面前。这片天堂价格不菲:就在小哈瓦那的这场拍卖会上,就在孤寂的周日时光的深处,我和我的新牙不期而遇。

在拍卖师高高举起的一个玻璃盒子里,那副即将归我所有、原本属于玛丽莲·梦露的神圣牙齿静静地躺着。对,就是那位好莱坞女神的牙齿。它们看上去黄黄的,旧旧的,也许还有些不平整。我认为应该是女神吸烟的缘故。但是这些缺陷都不重要:它们可是梦露的牙啊!

当拍卖师喊出起拍价时,场中一阵骚动,气氛紧张。一群破落的女士们,还有一位阿根廷女记者,都对它们垂涎欲滴。一名身材肥硕、衣着过时的男子粗鄙地将一沓 钞票甩在他的小酒桌上,然后起身点了一根雪茄:我觉 得他这么做就是为了吓唬我们。但我也顽固得很,坚持到了最后,并赢得了这件拍卖品:我把这副牙齿带回了家,这副属于我的牙齿。

我在竞拍过程中所展现的机智,使得四名阿根廷女 记者中长相最一般、顶着一头因染色过度而硬邦邦的头发、面部下垂的那位写了一篇关于拍卖的小文章。这篇文章甚至流传到了网上。她显然嫉妒我的这份收获,因为她也十分想拥有我的那副牙齿。这女人的报道索然无味,事实扭曲。就算如此,我也无所谓。我心想,她马上就会乖乖地收回自己的话,把它们嚼吧嚼吧咽回肚子里。反正从今天起老子就要戴着玛丽莲·梦露的牙吃饭了。

回到墨西哥后,医术精湛至极、掌管着墨城最棒的牙科诊所“妙手铁匠”的路易斯·费利佩·法布雷医生帮我种了一口新牙。我留下了十颗旧牙以备后患。

从手术台下来后的几个月里,我一直笑得合不拢嘴。我向所有人展示我的崭新微笑,露出半月形的一排牙齿。当我经过一面镜子或者路过街边反射人影的玻璃窗时,我会绅士般地抬起我的大檐帽,冲自己微笑。我那瘦小而笨拙的身子骨,我那略感空虚的人生,因这副新牙齿而顿时焕然新生,找到了意义。我的运气独一无二,我的人生惬意如诗。我可以肯定地说,某一天,一定会有人写一部关于我的牙齿自传的美妙故事。关于牙齿的故事,先说到这儿。

编辑制作:李思文

*文汇独家稿件,转载请注明出处。