宋翔凤是清代的今文经学家,与刘逢禄同为常州学派的著名学者。刘、宋二人有很多共同点,他们年龄相仿,与常州庄氏都有姻亲关系,又都受到庄氏经学的启迪,推崇今文,喜谈《公羊》。但二人实际上又有许多差异。从年寿而论,刘逢禄中岁早卒,宋氏颇享高寿。在生平际遇上,刘逢禄官居礼部,少有游历,而宋氏则屡试不第,只能辗转大江南北以谋生计。今日的许多清学史论著对宋氏的经学成就分析入微,但对他的生平经历着墨甚少,以致宋氏的人物形象往往显得晦暗不明。笔者重理相关文献,勾勒宋氏飘零人生之大概,或有助于我们对宋氏其人其学的理解。

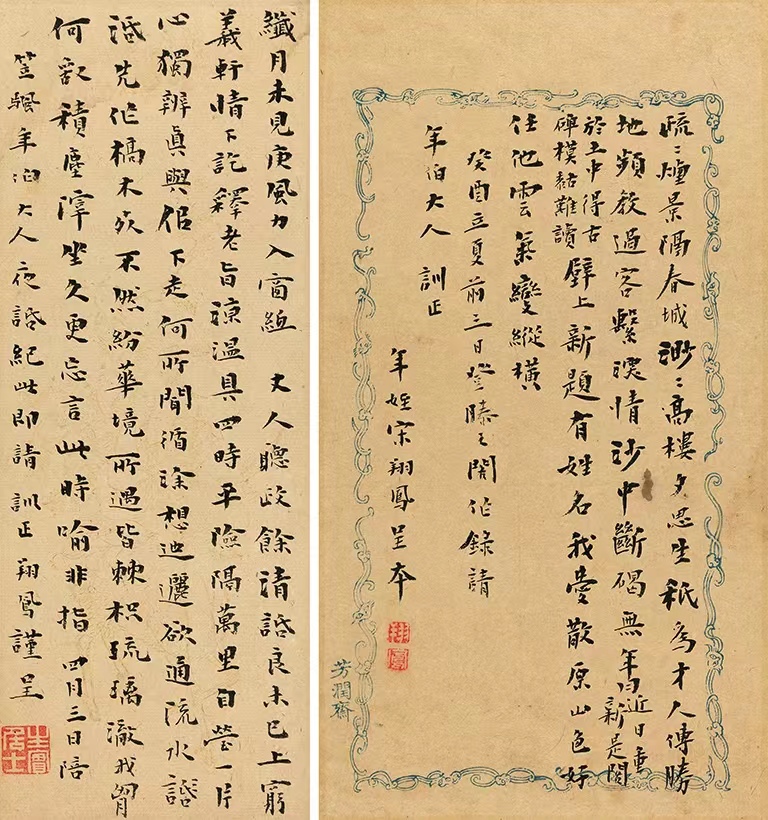

宋翔凤手书诗札

宋翔凤在乾隆四十二年(1777)出生之时,宋氏家族已在苏州颇具声望与地位。自明至清,这一家族绵延不绝,“世有仕宦”(《朴学斋文录》卷四)。虽不如常州庄氏、刘氏那般门第显赫,但在苏州一地也算是名副其实的大姓望族。由于宋氏宅第多在葑门以里,因而人们称其为“葑溪宋氏”。

宋翔凤的曾祖做过安徽太平府通判,祖父是国子监生,封文林郎。父亲宋简受到名臣王杰、朱珪的器重,先后官云南、贵州、山东等地,政绩斐然。因而,就宋翔凤所得闻见的几代先人来看,虽未可说致身通显,却足称不坠家风。此外,宋翔凤的母亲是乾隆年间状元庄培因之女,出身名门,通晓诸经,也为宋氏家族增添了一份荣耀。

宋翔凤是宋氏一门的长房长孙。如果单从宋简这一支来看,则是他唯一的儿子。宋翔凤共有五位妹妹,在母亲的教导下皆能读书习字。据宋氏记载:“(先母)自课翔凤读《孟子》《毛诗》《礼记》,半由口授。教五女皆能识字诵古书。翔凤于趋庭之余,与群妹纵谈古今,若自忘其为寡兄弟者。”(《朴学斋文录》卷三)二妹宋静仪、三妹宋徽仪皆撰有诗集,文才不难想见。宋翔凤对三妹尤为欣赏:“(徽仪)日以《毛诗》《文选》、屈赋教授群妹。又好读《易》,从余问难,退谕史事,与姊往复,龂龂未休,各有条目。妹虽巾帼,将为儒生如何?”(《朴学斋文录》卷四)宋翔凤与五位妹妹一直感情甚笃,无话不谈。宋氏一家的诗礼传统与和谐家风,由此可见一斑。

有着相对优渥的生活环境,又身为家中的独子,再加上少年时的聪明颖异,宋翔凤自然被族人亲旧寄予了厚望。所谓“少小争传红杏名”,少时宋翔凤的耳边一定不乏称许之声,人们都期待着葑溪宋氏也走出一位“红杏尚书”。但宋翔凤偏偏不喜举业。他生性活泼且倔强,成年后多次提到自己“年小气浮”“气盛不可绳”,又说“余生十有八年,身常处于专室而心且驰乎万里”(《朴学斋文录》卷一)。很明显,宋翔凤少年时期的志气不是八股文章所能限制的。

宋翔凤回忆说:“余十许岁,里门耆宿方谈古文训故之学,闻而窃慕。”(《忆山堂诗录叙》)乾隆末年的苏州,聚集着江声、段玉裁、钱大昕、王鸣盛等当时学界一流的汉学家。宋氏语中的“古文训故之学”,即指吴门诸儒的沉酣故训、崇奉汉学而言。在这样一股汉学之风的吹袭下,宋翔凤酷爱古书,甚至不惜以衣物换取。在苏州学者汪元亮、徐承庆等人的直接引领下,宋氏走上了汉学考据的道路。他早年的辑佚著作如《论语郑注》《孟子刘注》等,便是这种汉学观念的产物。他后来将自己的文集命名为《朴学斋文录》,更可见他对汉学考据的尊崇。

乾隆六十年(1795)末,宋翔凤随父宦游,历经数月方到云南。有感于长途跋涉中的日月虚度,也有感于弱冠之年的责任意识,二十岁的宋翔凤写下这样一段文字:“去年之冬,从役来滇,中多弃日,又恐自兹以后,南北东西,靡所底止。弱冠已至,当殊童子,恐以吾身失坠家学,夜枕不寐,作而自思,不知汗之流于背也。”(《朴学斋文录》卷一)文字充满了懊悔与担忧,也隐含了如何成就自身的思考。此时的宋翔凤,内心应已不排斥举业,从他此后的行动来看,尽早博得功名、踏上仕途才是较为理想的生活状态。

不幸的是,“南北东西,靡所底止”的担忧一语成谶。从嘉庆五年(1800)中举,直至道光十五年(1835)最后一次会试落第,宋翔凤常年往返于京城与各地之间。尤其是道光年间,“隔一两年过家小住,少则兼旬,多或累月”(《说文解字注匡谬》卷首《徐谢山先生家传》),除此之外的大部分时间,宋氏都是辗转于各地,天南地北,行踪不定。

如果说常年奔波尚在宋翔凤的意料之内,那么真正给他带来焦虑和痛苦的,则是每三年一度(加上恩科则更频繁)的名落孙山。宋氏有诗句说:“弱冠举京兆,名公颇相器。计偕十三上,屡蹶春官试。长为江海人,每洒穷途泪。”他曾惭愧不已地回忆道:“余往返都辇二十余年,犹未通籍,公卿贵人弃之如遗。”(《洞箫楼诗纪》卷二)正是因此,在宋氏的诗词中,表达频繁落第、怀才不遇之感的内容便占去相当分量。如“踟躇漫说长安路,此路频年识苦辛” “二十年来误好春,破衣染尽九衢尘”等句,道尽了科场失意人的悲凉与无奈。宋氏在《洞箫词》卷末缀语中说:“长言短言,疑喜疑悲。中多郁郁,世未易知。同心几人?请观此词。”他的好友李兆洛曾观察到,宋氏诗风在中年之后“益进为沉郁”(《洞箫楼诗纪序》),其实那正是宋氏心境的如实展露。这种心境在《忆山堂诗录》《洞箫楼诗纪》《香草词》《碧云庵词》中都有体现,对于研究宋氏生平与思想而言,诗词是不可绕过的绝佳史料。

由于常年科场失利,宋翔凤与许多落第士子一样,只得辗转各地谋生。或干谒地方长官,或求访学林名宿,或出为幕僚文吏,或承任书院主讲。年届不惑时的宋翔凤已“九州历八五岳四”,至五十多岁时则“足底曾经十二州”。除京师外,他北抵并州,南达粤省,西南至滇黔,其他如山东、河南、陕西、湖北、湖南、江西等地,也都留下了他的足迹。宋氏游历的持续时间之久与空间范围之广,在同时期的学者中是相当少见的。

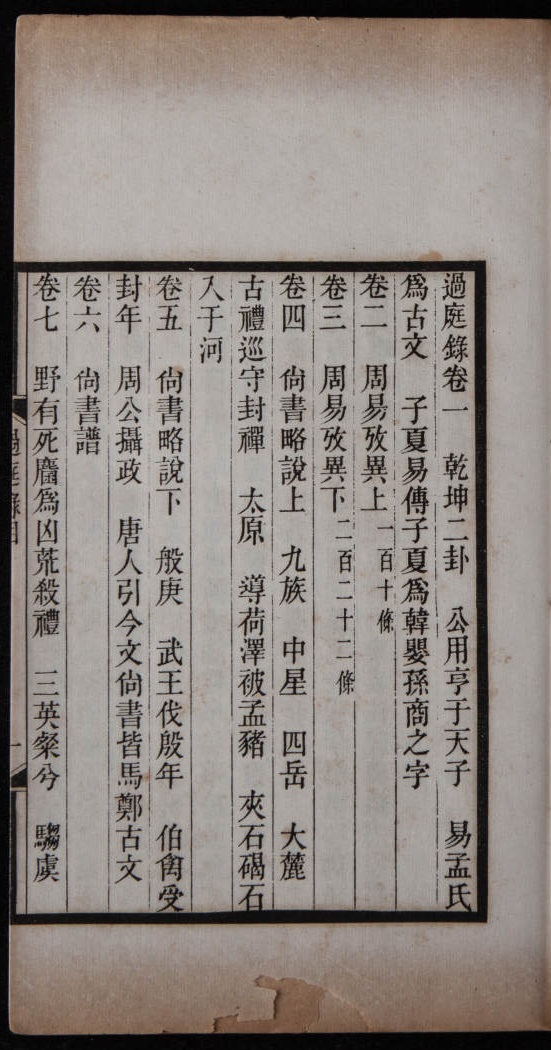

宋翔凤《过庭录》十六卷,1930年影印本

在游历过程中,宋翔凤对各地的地理沿革及风土民俗多有留意,这对他读书治学不无益处,但更重要者在于,宋氏借此接触到了学界的许多名宿与新锐,对当时的学术话题、学风动向等感知尤深。从乾嘉入道咸的数十年间,清代学坛有了诸多新变,不同的学术声音此起彼伏。一方面乾嘉汉学的劲风仍在吹袭,初兴的今文意识也在不断滋长,另一方面则是宋学复苏,源于明末清初的那种经世意识逐渐回潮。这一时期,宋翔凤惊惧于“朴学转相鄙”的学风变化,诗句中有云“使我屡自疑,不敢存素履”。不用说,所谓“素履”即指乾嘉时期的汉学风尚,那种家家许郑、人人贾马的“朴学”之风,正在走向消歇。

宋翔凤在思想上的变化,与他的经历大有关联。早年的宋氏是较纯粹的汉学研习者,后来经庄述祖、刘逢禄引导而渐入今文经学之途。但中年以后,宋氏思想愈来愈呈现出以今文经学为主导,进而杂糅众说的倾向。道光初年,宋氏在广州拜谒阮元,应当由此接触到了新近刊行的《汉学师承记》与《宋学渊源记》。而此后在邓廷桢幕府中的数年经历,也让他对同样奔走于阮、邓幕府的方东树并不陌生。在他的交游圈中,既有张惠言、臧庸、王引之这样的汉学名家,也有刘逢禄、龚自珍等今文学同道,既有以姚鼐、管同为代表的桐城派文士,更有邓廷桢、林则徐等有志经世的能臣干才。也正因如此,我们看到,宋翔凤一方面对汉学“师法”别有会心,著作中不乏文献考订之类的内容,但另一方面则极力表彰圣人之“微言”,以《公羊》阐释《论语》,同时又对朱熹的道统之说与顾炎武的经世之略深致敬意。由于宋翔凤对不同路径、不同风格的学术皆有吸纳,在融会诸说之时或不免穿凿之处。章太炎评价他“最善傅会,牵引饰说”(《訄书·清儒》),梁启超说他“傅会太过,支离太甚”(《论中国学术思想变迁之大势》),都是指此而论。但需要注意的是,宋氏学问的这种表现形式,与他所处时代众声喧哗的学术局面是相应的,透过宋氏之学,我们恰可以观察从乾嘉入道咸的时代学风与思潮动向。

道光十五年(1835),五十九岁的宋翔凤终得湖南差遣,常年飘零的人生迎来了一个栖止之机。但宋氏赴任时的心境是极度悲痛的。此年秋冬之交,宋氏仅有的一女一子先后过世,特别是宋氏之子病故于京师科场之外,无异于宣告了宋氏一门进士梦想的破灭。同一年,儿媳徐氏也病殁于苏州家中,留下了年仅五岁的幼孙。由于宋翔凤之妻不久病故,幼孙只得由宋氏六妹宋硕仪代为抚育,因而宋氏常常从湖南将微薄的俸禄寄回家中。在“有子已黄泉,有孙不依膝”的忧郁心境下,宋氏历仕耒阳、新宁等地,前后长达十七年。于政事之余,他潜心著述,《孟子赵注补正》《论语说义》等书在耒阳县舍完稿,而晚年最重要的札记体著作《过庭录》也多撰于此时。

咸丰二年(1852),已入残年的宋翔凤从湖南回到苏州家中,于“葑溪草堂”读书授徒,并以耆老身份赢得了乡人尊敬。当时宋翔凤在乡人眼中的形象是:“年届八十,长身鹤立,议论纚纚,尤善述乾嘉轶事。”(《乐府余论》末刘履芬附记)宋氏晚年“喜奖后进”,如有后辈拜谒,“辄剧谈留食,亹亹不倦”(《赵烈文日记》咸丰十年二月十六日)。在晚清学坛名重一时的俞樾、戴望等人,便是这些后辈中的翘楚。俞樾在《春在堂随笔》卷八中回忆说:“吴中老辈,余所及见者二人。一宋于庭先生翔凤,一陈硕甫先生奂,皆乾嘉学派中人也。”

宋翔凤于咸丰十年(1860)二月殁世,时年八十四岁。此时刘逢禄、龚自珍都已故去多年,魏源也弃世三载。宋氏去世不久,太平军占领了苏州。遭此动荡,显赫一时的葑溪宋氏,“旧时里第,已成瓦砾”,宋氏的著作版片也“无从问讯”(《乐府余论》末刘履芬附记)。伴随着宋翔凤飘零人生的终结,自清初以来便成为学界观瞻所在的苏州,也终于从“汉学中心”的舞台悄然退场。晚年的宋翔凤被看作乾嘉学派中硕果仅存的代表人物,他的去世也带有乾嘉汉学最终走向落幕的意味。也正是因此,对他的人生进行勾稽索隐,不仅能弥补既有成果之不足,更能为由乾嘉入道咸的士人群体相关研究提供典型案例。

作者:赵四方 华东师范大学历史系讲师

编辑:刘迪

责任编辑:杨逸淇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。