二十八年前,还在《读书》编辑部的扬之水拜孙机先生为师,学习中国古代物质文化。今天,八卷本《孙机文集》出版在即(商务印书馆,2023),遗憾他却未能亲眼见证。《文汇学人》在此摘发扬之水为文集所撰跋文,她特拟按语,以为纪念。

孙机晚年留影

秦颖 摄

〔按〕

遇安师这几年集中精力做的一项工作,是全面修订八卷本的文集,至今年三月下旬,已基本完成,不过老师仍坚持要再细读一遍校样。三月廿四日,我在无锡博物院参观时,接到遇安师电话,嘱我为文集写一篇跋语。归来后草成呈送师阅,老师修改后返回,我将意见斟酌誊入,遂成定稿。五月底我往四川,六月四号上午和下午两次接到遇安师电话,嗓音嘶哑,如果不是来电显示,简直听不出是谁。第一句话就是:“我怎么写不出东西来了。”然后说四天前阳了,坐也不是,躺也不是,简直不知干什么好。问发烧吗?曰低烧。“去医院了吗?”“去了,医院说没事,就回来了。”“那您就好生将养,先别想着写文章的事了。最好能住院,比较安全。”第二次电话,说:“你还在四川吗?”“是,在泸州呢。”最后道:“你多保重吧。”这两个电话太特别了,因为老师无事一向不打电话,遂不免心中忐忑。之后的一切,都近乎意料之中,虽然仍不时生出向好的希望。今天从医院返家,打开身边书柜里师的各种文集,看到扉页题字,看到夹着秦颖拍摄的照片,取出师赠送的数册手稿,一切都成为遗物了。二十八年来,每次打电话,叫一声“孙先生”,立刻听到连声回应“您好您好”。最后听到的一句话,竟是“你多保重吧”。

唯一教人欣慰的是,凝聚着一生心血的文集,经遇安师手订,近期可望面世,这是孙先生留给我们的一份最珍贵的遗产。

遇安师的文集终于要面世了,作为追随问学廿八年的弟子,自是满心欢喜和期待。

煌煌八册的篇幅,两部专著之外,为专题论文七十余篇乃集中了作者数十年学术研究之精华。

专著之一的《中国古代物质文化》,我以为适可以冠冕全书。它原是老师在中国国家博物馆举办系列讲座的讲稿,高坛设座之际已令听众折服并大为获益,后将十个专题裒为一编,虽然已无讲演氛围中的“现场感”,但丰厚的内容,简净的文字,依然予人如坐春风之感。融汇考古发掘的成果,以实物与文献的互证为基石讲述中国古代物质文化,提纲挈领,缜密精详,渊博厚实,此书是同类著述中迥出群伦的一部,因此甫一问世,即大为读者所爱,一印再印,不仅有繁体字版发行海外,且译为日文、韩文,走出国门。

按照当今图书分类,《中国古代物质文化》或当算作“普及读物”。而普及读物的写作,难度实远过于专业著述。观今某些“普及读物”,往往是由于作者觉得缺乏专业功力,于是舍“专”求“普”。如果对一项专业并未通晓,写专著自然无从下笔,写“普及读物”又何尝能够胜任。收在这部文集中的篇什,固不乏明白如话、使作者一读了然之作,却绝非信口开河、率尔操觚,而是经过多年研究,对问题洞察于胸,方可臻于此境。

《中国古代物质文化》既是作者多年悉心研究之成果的综合,文献与考古材料烂熟于心自是题中应有之义。遇安师虽然未曾从事西方物质文化史的专门研究,但对此从来不乏关注,并时时用为考证的参照。胸中有此一份对照清晰的中西历史年表,便随时可用来互为坐标。农业与膳食,酒、茶、糖、烟,纺织与服装,建筑与家具,交通工具,冶金,玉器、漆器、瓷器,文具、印刷、乐器,武备,科学技术,古代物质文化之方方面面,究竟哪些出自中国的创造,创造过程中又有哪些是本土因子,哪些是外来因子,中外融合的契机是怎样的,这些人们颇为关心却往往难得确解的问题,在此都疏理得一清二楚。

着眼于事物发展的关节点,揭橥起源和演变,既有宏观的鸟瞰,更有细节的发明,而细节的发明,尤其是此著特色。比如《交通工具》题下关于马镫与蹄铁的出现,中国和西方情况的各不相同,其中原因何在,等等,都说得清楚明了,题无剩义。比如《冶金》一题中“冶铁”部分的述论,“新中国成立以来,在科技史研究的许多领域,大都是逐渐积累材料,一步步深化认识,但在冶铁史方面,新发现却仿佛井喷一样,使人目不暇接,传统的老看法这时几乎被全面刷新了”。然而究竟如何被全面刷新,却是有赖于这里提纲挈领言之有据的精准叙述,方使一般人不易弄清的问题粲然于眉睫之前。

按照遇安师的说法,书中所论多为常识。而老师所谓“常识”,意在表明它本是大家应该掌握的知识,但事实却非如此,甚至相反。大多数人对于这本书里讲述的“常识”,往往缺乏体认乃至完全不了解,而这“大多数”中也包括了从事各项研究的学者。问题的根源在于我们的教育从来缺少这一环,学校里学到的历史,多是以文献为主构成的政治史或曰政权更迭史以及制度史,古代日常生活之细务,却较少出现在教程之内。现代考古未曾兴起之前,我们没办法掌握这方面的知识;现代考古兴起之后,尚鲜有学人致力于这一学科的建设。其实依凭现代考古而逐渐明了的古代科学技术,比如冶铁,纺织,等等,已经可以建立在以历史遗存为据的基石之上,前人依据文献苦苦探索的古代日常生活之细务,今凭借相应的实物资料而得明其究竟。倚仗考古学的贡献,“中国古代物质文化”有条件成为一门学科,理应步入课堂,成为基本常识。果然如此,那么学文,学史,学习各门艺术的莘莘学子,日后从事专业工作的时候必会少犯许多常识性的错误。从这个意义上说,《中国古代物质文化》也正具备了教科书的性质。

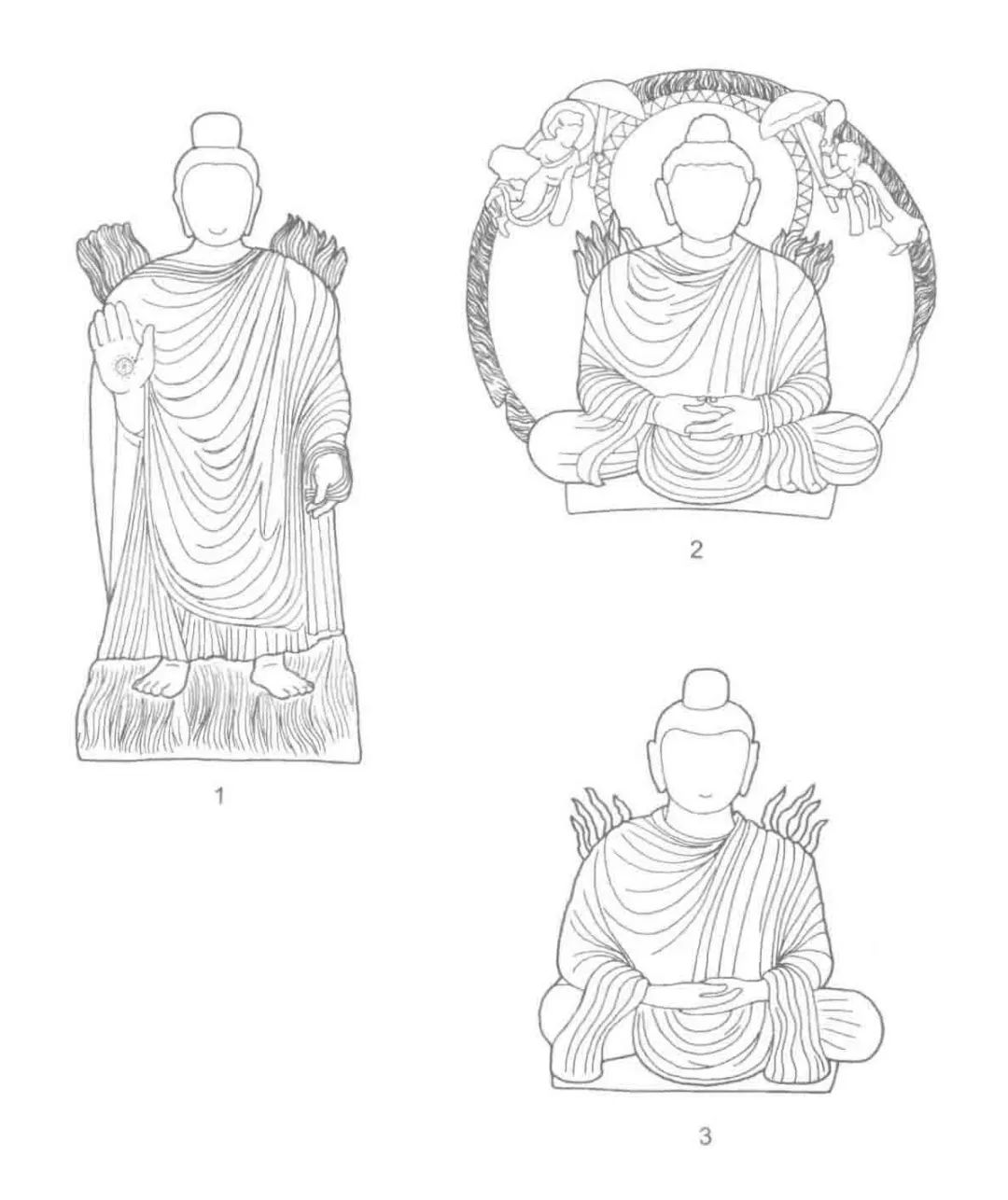

所谓“大胆假设,小心求证”,是一个很高的标准,它需要研究者有扎实的学问根底,有敏锐的发现之眼光,考证所提出的假说,因此往往会被证实。收入第七册的《中国早期高层佛塔造型之渊源》,也是一例。文章最初发表于2002年,它依据史籍所载东汉末年笮融建浮图祠的文字,认为此浮图不是塔,而是精舍,或者至少是具有精舍和塔的双重性质。然而“能否把笮融的浮图只看作是中国重楼与印度窣堵婆上的刹的简单结合?如果这座以中国式的木结构重楼为主体的建筑物,却在顶部装一个与重楼从来不发生关系的印度式的刹,则两者又如何能互相协调,并为当时初接触佛法的中国信徒所理解和接受?换言之,笮融的浮图在重楼之外是否还有更多的从中国传统形式中吸取过来的成分”?设问之后,文章随之详细分析了汉代建筑脊顶立标的做法,推测笮融所建浮图祠当是如此以传统的形制同外来的因素巧相结合。八年后,《文物》杂志刊出的发掘简报披露了湖北襄樊樊城菜越三国早期墓出土的陶楼,陶楼的式样,完全证实了这一推断(此篇今收入文集时已将这一出土实例补入,当年的设问自然也易为肯定的结论)。

从遇安师问学,自“读图”始。“看图说话”,似乎不难,其实并不容易。真正读懂图像,必要有对图像之时代的思想观念、社会风俗、典章制度等等的深透了解,这一切,无不与对文献的理解和把握密切相关。大胆假设必要有小心求证为根基,这里不但容不得臆想,更万万不可任意改篡据以立论的基本材料。总之,是要用可靠的证据说话,力避观念先行。如收入第七册的《仙凡幽明之间——汉画像石与“大象其生”》,提示人们小心“以图证史的陷阱”:“研究古代文物,如能从未开发的层面上揭示其渊奥,阐释其内涵,进而提出令人耳目一新的理论概括,当然是可贵的学术成就”;但“要做到这一步,必须以史实为依归,且断不能以牺牲常识为代价”。

通览全局和纵贯古今的胸襟与识力,为我一向所钦服。《中国历史上的秦汉时代》《从汉代看罗马》《“丝绸之路展”感言》《神龙出世六千年》,是我反复读过的几篇,即便均属“命题作文”,如第一例系为中国和意大利举办的“秦汉-罗马展”而作,第二例为配合该展而举办的讲座之讲稿,三、四两例则分别应“丝绸之路:大西北遗珍展”、“龙文化特展”而写,但却无一浮言应景之辞,而总是在人们习以为然的地方,驻足沉思,大中见小,小中见大,以使脱离了历史轨道的物象重新归位。

因为具备了各个门类的常识,老师可以从容出入于很多领域。《百炼钢刀剑与相关问题》《玉具剑与璏式佩剑法》《凸瓣纹银器与水波纹银器》《玛瑙兽首杯》《刺鹅锥》《水禽衔魚釭灯》都早已成为经典,广为学界采用。《中国梵钟》则是同类题目的奠基之作,至今显示着它厚重的分量。《固原北魏漆棺画》最是“读图”的范本,于是我们知道,文献与实物的互证,最终揭明的不仅仅是某物的性质与名称,而是它的背后我们所力求把握的历史事件。收入第六册的一篇长文《中国墨竹》,对绘画史中写竹一门演变历程的疏理,原是贯穿着对文人画的思考。它围绕着写竹的发生、发展与演变夹叙夹议,考证与鉴赏相间,而神似与形似、文人与画匠以及雅与俗的交织,始终是一条活生生的线索,以此而共同写就中国绘画史中独特的一章。

贵霜金币

深锐的洞察力,始终旺盛的求知欲,使老师总能保持思维的活泼和敏捷,专深之研究而每以清明朗澈之风使人豁然,又有不少考证文章竟是旁溢着诗意。遇安师曾经说过,文辞之美,不过是花拳绣腿,文章之谋篇布局乃至字句的经营,只能看作是学术论文的第二义。然而老师自己对此却并未稍有懈怠。一篇稿成,每每细加磨勘,务必字字当意。于字句之炼,用心之勤不亚于对论点的推敲。因此考证之文,总是明净晓畅,深厚简切;论述之文,则华瞻而无繁,宏裕而无侈,且含英咀华,浏亮有宫商之声,如《神龙出世六千年》,如《中国墨竹》。这是当今学术著作中不常见到的。

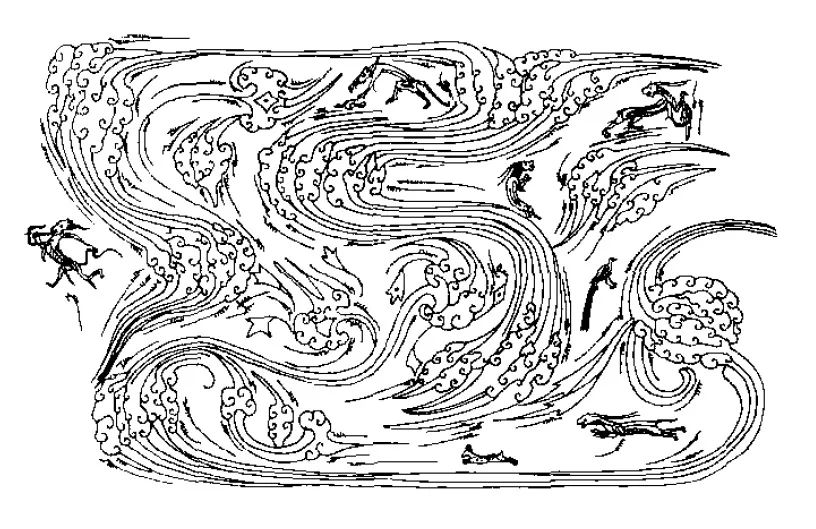

文集中严整精细的线图,一如既往皆出自作者手绘,以我所知,绘图的时间,常常数倍于写作。以一幅模糊不清的照片作为底图,而用线条把复杂精细的纹饰钩摹得清晰,如果不是亲自做过,恐怕很难想象其中的艰辛。对此遇安师每以乡语自嘲:“我这是‘洗手做鞋,泥里踩坏’,但不管将来如何,眼下总要尽我最大的努力。”

曾有人称遇安师“是百科全书式的人物”,老师对此极力否认。当今时代,靠了各种检索手段,也许胸罗“百科全书”并非难事。但仅凭检索而得到的知识,似乎难以避免“碎片化”,而贯通中外,融汇古今,打通文史,以求在探索中不断解决问题,现代检索手段之外,尚别需一种思考辨析的功力。老师屡屡强调考证工作所必须具备的“常识”,我理解,研究者对各个门类基本知识的掌握,其一也;立足于这些基本知识,立足于可靠的证据,而始终坚持实事求是的态度,其二也。老师曾在和我的通信中写道:“古文物是历史的见证。有了确凿的证据,历史会变得更具体,更鲜活,使今天得以充分了解现实社会是怎样发展演变过来的。但实际上在这方面还有些欠缺,许多情况还说不清楚。因为只采用考古学讲层位、讲形制的办法,不能完全做到这一点,采用传统的考据学的方法更是如此。看来将文献与实物准确恰当地加以结合,乃不失为可行之道。”遇安师以数十年的实践向我们昭示了治学路径或曰发现问题、解决问题的方法和以此获得的硕果,承载硕果的这一部文集,自是耸立在文物考古研究领域里的一座丰碑。

作者:扬之水

编辑:刘迪

责任编辑:杨逸淇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。