2017年5月,恰逢生日,张世英在北京怀柔树林留影。

【导读】明天11月19日是“世界哲学日”。2002年,联合国科教文组织将每年11月的第三个星期四设定为世界哲学日,以此弘扬哲学在人类思想发展、以及每种文化和每个个体的成长中的不朽价值。今年教师节离开我们的北京大学哲学系教授张世英先生是讲堂的老朋友,上个世纪50年代至80年代,他研究黑格尔,让黑格尔能“说”中国话,使国人易于接受;新世纪后,他创立了“万有相通”的哲学体系。在这个特殊的日子里,讲堂刊发张世英先生的长女张晓嵋所写的悼念文章,以此纪念这位百岁哲学家,并祈愿更多的国人走近和走进哲学王国。

2020年教师节这一天,我敬爱的父亲张世英平静而安详地走了。他就这样轻轻地走过了100年,去了32年前与母亲约定的地方。我独坐在父亲的房间里,点上一柱香,凝望着他的遗像,泪如雨下。父亲生前生活中的点点滴滴闪现在我脑际,如在眼前。

1948年,作者和父亲张世英、母亲彭兰(闻一多先生的高足)

永远的背影:伏案写作,九秩意犹新

从我有记忆时开始,一直到他离开我以前,他给我最多最深的印象是伏案写作的背影。放学回家第一眼看到的是这个背影,节假休息日看到的是这个背影,饭菜摆上桌喊他吃饭时是这个背影,甚至过年团圆饭前看到的也是这个背影。只要眼前出现了这个背影,我们就得脚步放慢,话音放轻,我们知道:此时他正在他的哲学王国里放飞自己的思绪。上世纪八十年代以后,已过花甲之年的父亲留给我们伏案写作的背影更多了:读原著,写笔记,做卡片……有时,他会在半夜翻身下床,伏案记下刚才的思绪,他要夺回文革及文革前被耽误的岁月。羁鸟归林,挣脱了禁锢,他的思绪飞翔在自由的天空,编织和完善自己的哲学思想。耄耋之年,他还用书法表达自己的哲学思想,磨墨走笔,伏案不辍。父亲走了,他伏案写作的背影永远定格在了我的脑子里。

在我眼里,父亲是一个精益求精的学问中人。晚年常看见他独坐阳台花盆旁沉思,想到什么立刻翻书,或写在卡片上,或记录在本子里。他在古稀之年还学会了独自操作电脑,在上面看中文或外文资料,兴奋时还会赋诗一首,敲打在电脑里。“宇宙本无极,吾心岂有垠,八旬未觉老,九秩意犹新。”这是他的九十抒怀。耄耋之年,他在电脑上写作,一坐就是2个多小时。每当我提醒他坐久了对颈椎不好、易头晕时,他总是回答:“快写完了。”这一个“快”字之后,往往又过了一个小时。眼前还是那个熟悉的伏案背影,然而此时的父亲已是满头白发,脊柱弯曲,令人心痛。

2018年,97岁的张世英先生依然坚持写作:思如泉涌,笔随云飞

淡泊名利:金奖银奖不如口碑夸奖

哲学是思想奢侈品,父亲的生活却是简朴的。衣着服饰只求舒适大方,从不讲究品牌。无论讲座还是上课,他都是提着一个布袋子,甚至旅游时他的行李也只是那个布袋子。他接济贫困中的两个姑姑的家庭,按月寄钱数年。他常教育我们要淡泊名利,做人不能为名利所累。他一辈子也是这么践行的。对很多人来说,评职称和评奖也许是生命攸关的大事,父亲却总是泰然处之,从不积极主动去申报争取。面对由业界评选得到的“哲学教育终身成就奖”和“思勉原创奖”等奖项,他也只是淡然一笑。他深知:金奖银奖,终不如口碑夸奖。父亲的哲学思想和著作,能受到这么多人的喜爱和接受,他的著作能一次又一次地再版,不是对他最大的奖赏吗?

近些年来,报社和出版社拖延或忘付稿酬的情况时有发生,他从不计较。有一次,我和在出版社工作的堂妹得知:一家杂志社主编上门向父亲约稿,文章发表三年后也不付稿费。为了讨个公道,我们给杂志社写信询问缘由,却被父亲训斥了一顿。就是得到了一笔稿酬,他也会邀上亲朋好友,说“走,出去吃一顿,天上掉馅饼了。”今天,父亲离开了我们,这些“馅饼”还会继续掉下来。当然,那不是从天上掉下来的,而是他辛勤耕耘的结果。

2007年,作者和父亲张世英在家中

严和爱:论文不马虎,报酬多分配

父亲招收研究生从不看家庭背景或社会背景,他看重的是学生的学业和人品。他对学生学业上的要求十分严格。记得有一次,父亲的一位研究生将拖了很长时间完成的论文交给他,他翻阅后却扔在了地上,脸色严肃。学生端坐一旁,低头不语。我妈妈急忙上前捡起一页一页的稿纸,安慰学生:“别怕,别怕,你先回去休息。”送走了学生,母亲责问父亲:“你怎么能这样对待学生?又不是你儿子。”父亲生气地回答:“你看看他写的什么?东拼西凑,有这么做学问的吗?”妈妈告诉我说:“上次你弟弟晓崧写的词典辞条,他不满意,就扔在地上。”

父亲对待学生有严父般的期待,希望学生能专心学问,心无旁骛。然而,父亲对待学生也不乏慈母般的关怀。记得有位从西北农村考取的硕士研究生,家境贫寒,冬天穿着单裤从校内跑步到中关园给父亲送书,父亲问他冷不冷,他说:教室、图书馆和宿舍有暖气,穿单裤不冷,出门在外面跑跑步也挺好。父亲听后十分心疼,便把我弟弟的一件棉大衣送给了他,还补助了他一点生活费。

父亲从不让他的学生染手自己的家务事,即使是打字打印这样的事也不交给他们。他说:他们是来跟我学哲学做学问的,学问做好,才是我的希望。他把学生当成自己的“学友”,常常平等地与他们讨论学术问题。如果学生参加了他主持的学术项目,在分配报酬时,他坚持以贡献大小、多少为标准,不因为是学生而减少他们的份额,往往还会有意压低自己的份额。他说:我下一次还会有,他们就不一定了。即使晚年,学生来探视他,总会提出希望帮他做点事,他都婉言谢绝,从不给学生添麻烦。

2020年9月,八宝山告别会现场挽联,由美学家朱良志起草,北大副校长王博修改。张晓岚提供

爱中西文化:把唱片埋在院子里

从事西方哲学研究的父亲,非常喜欢西方古典音乐。记得小时候,他有空就会带我去五道口剧场听马思聪的小提琴独奏音乐会和李德伦指挥的交响音乐会。父亲还购买了不少中外古典音乐唱片,常常边听音乐边思索,音乐给了他很多灵感。父亲对中国文化也情有独钟。读小学时,父亲常常在我完成作业后,带我去东安市场内的吉祥戏院听京戏,京剧四大名旦之一的尚小云经常在这个戏院演出,有时也去长安街上的长安剧院听另一名角荀慧生唱《红娘》。跟着父亲,我记住了四大名旦的名字,知道京剧是中华文化的国粹,接受到中国文化的熏陶。

文革时期破“四旧”,父亲舍不得丢弃那些心爱的唱片,便把他常听的几张唱片埋在了院子里,记得其中有小提琴协奏曲《梁祝》,还有贝多芬的《命运交响曲》、莫扎特的《小夜曲》等。家人相聚,他常让我们弹《渔光曲》《满江红》《送别》,他也会跟着琴声哼唱,进入他熟悉的那个时代。

父亲热爱中西文化,融合中西文化,研究中西文化,把他的思想写进了《中西文化与自我》一书里。

张世英先生所著的《中西文化与自我》,2011年由人民出版社出版

做Teacher够了:讲人话,非神话或鬼话

父亲在教师节这一天离开,这应该是他最好的归途。一辈子的教师生涯,就是一个Teacher,已足够了。父亲对待讲课始终一丝不苟。在上课或讲座的头一天,他总会闭目静坐很长时间,那是在思索备课,不时还翻书核对。他讲课或做学术报告往往只备一张写有提纲的纸页,从不照本宣科,几小时的讲授,没有一句多余的话,稍加整理,便是一篇很完整的论文。那一年,他为本科生讲了一学期的课,录音整理出来,竟成为四十多万字的通用教材。

一次,湖北大学召开德国哲学研讨会,一位学生聆听了父亲的学术报告,兴奋地对我说:先生语言流畅,把深奥的哲学道理讲述得非常朴素简明,那么清晰明了,毫无晦涩之处,因为先生讲大家都能听得懂的“人”话,而不是让人听不懂的玄乎其玄的“神”话,更不是逻辑混乱的“鬼”话。我明白了,为什么那么多人喜欢听他的学术报告,那么多学生喜欢上他的课。

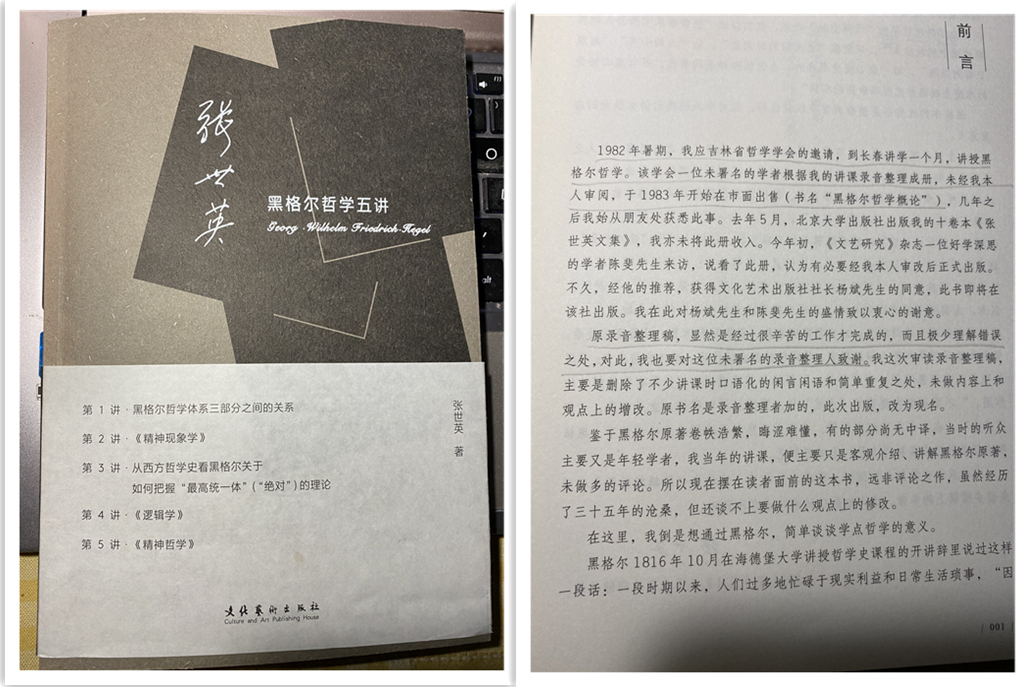

《张世英黑格尔哲学五讲》便是1982年在吉林哲学学会讲学后经听者整理后在市面流行的一书,后经修校,于2018年9月由文化艺术出版社出版 李念供

诗意的自由人:独立来自精业和思考

看到父亲去世后他的学生的追忆,更让我了解到父亲是位了不起的教师。父亲的学生深情回忆说:先生当年给我们讲《小逻辑》,小教室改大教室,大教室改大礼堂,期末考试已经是在校办公楼的大礼堂进行。我们排队从先生面前走过,先生问每人一个问题,答完过关。事后同学们相互核对,竟没有重样的。

父亲带研究生总是强调要看原著,掌握外语,自己也身体力行。文革期间,父亲每天抱着小收音机,收音机上连着根细铁丝样的天线伸出小窗户,小心翼翼地通过短波学德语,有时坐在马桶上还在读背。母亲常担心这露出窗外的天线:一怕被人发现,招来麻烦;二怕老鼠或飞鸟碰到天线,影响了父亲的收听。于是,她常踱步屋后,查看天线。文革结束后,父亲又刻苦地研读德国哲学原著,德语辞典都被他翻烂了。

我不太懂哲学,不比两个弟弟能与父亲讨论哲学问题,但我能感受到父亲的睿智和永不停息的追求,正如他在95岁高龄为自己写的条幅:“思如泉涌,笔随云飞。”父亲去世后,从他学生的追忆和纪念文章中,我认识到:父亲一生追求独立之思想,努力做一个有诗意的自由人。

2009年,张世英先生常在北大未名湖畔散步思考

父亲走了,我却总在书桌旁看到他的身影,听见他的声音。他没有走远,是大弟晓岚开车带他出去郊游了?还是小弟晓崧又开车带他下江南了?他并没有走,他永远活在我们心里。

(作者张晓嵋:张世英先生长女)

【文末链接】

24位世界哲学家访谈③ | 张世英:哲学应把人生境界提高到“万有相通”

作者:张晓嵋

照片:除署名外均为作者提供

编辑:李念、刘郑宁

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。