1927年4月,27岁的“理工男”夏衍回到上海,身份是日本明治专科电机专业学士、九州帝国大学工业部公费留学生,在孙中山面前入党的国民党党员。那一年国共第一次分裂,但就在大革命最低落的危难时期,夏衍毅然加入了中国共产党。他选择做一位职业革命者。1928年,他翻译的高尔基《母亲》风靡一时;1935年,他机智摆脱国民党诱捕,进入隐蔽状态;1936年他发表记录沪东纺织女工悲惨生活的纪实作品《包身工》(被文学史认为是中国第一部报告文学作品);1937年6月完成话剧《上海屋檐下》,11月出版。1939年上演后,被著名批评家李健吾称颂为“夏衍的杰作”。

上周六(24日)下午,在“上图讲座·名家解读名作”《夏衍与他笔下的上海》上,因中学语文课本《包身工》选段走入几代国人脑海的夏衍,在上海戏剧学院副院长杨扬教授的讲述中,立体地呈现在听众面前。海归、理工男、革命者、情报员、戏剧家、翻译家、电影编剧、办报能人、上海解放后第一任文化局长、文联主席,中央政府文化部副部长……这位走完上个世纪95年的文化老人,怀抱着猫咪安详地“看着”大家,而听众心中留下的特写标题却是“立志改变社会的革命者”。他笔下不同于茅盾、张爱玲、丁玲作品中上海小市民形象,至今在舞台上展演,依然让观众们感慨万千。

1957年,在北京八大人胡同寓所所摄,猫是夏衍一生所好,分享喜怒哀乐

多种身份:职业革命家、翻译家、情报人员、剧作家

夏衍在同时代公众眼里是著名的文化人,涉及领域包括翻译、电影、话剧创作、杂志编辑、文化活动等,然而他最重要的身份是职业革命家,他接受周恩来、潘汉年、李克农的领导,周旋在白色恐怖的国统区,为中共搜集、传递情报;他组织、参与社会活动和文化活动,是杰出的文艺领域的领导者和组织者。他的经历充满传奇,而这些传奇的经历,又丰富了他的人生体验,增进了他的文艺创作,尤其是他的戏剧创作不同凡响,被视为中国现实主义话剧创作的深化,像《上海屋檐下》上演之后,便成为中国话剧舞台的保留节目。

*在大革命低潮的1927年加入中共,负责左联筹建

1927年“四一二事变”之后,第一次国共合作就此破裂。此时,夏衍从东京回到上海,借住在同去日本明治专科学校留过学的浙江老乡蔡叔厚开的绍敦电机公司。共产党人杨贤江和张秋人这时也借住在那里。他们对时局的洞察,对革命事业的忠贞和不怕牺牲的精神,感染着夏衍。后经留日同学郑汉先(1931年牺牲于汉口)、庞大恩(牺牲于长征)介绍,夏衍加入中共,他所在的闸北支部书记是康生,康生欣赏夏衍的才华,认为这样的文化人去搞工人运动是浪费人才,向组织建议派夏衍到文化领域活动。1928年到1929年底,绍敦公司是中共重要的联络站,也是流亡革命者的集散地。夏衍在那里和蔡叔厚一起接待过叶剑英、李维汉、廖承志等重要领导。1929年夏,中共在上海的秘密电台设在蔡家。蔡叔厚同时期加入中共特科,成为上海中共情报系统的重要成员,人称“蔡老板”。

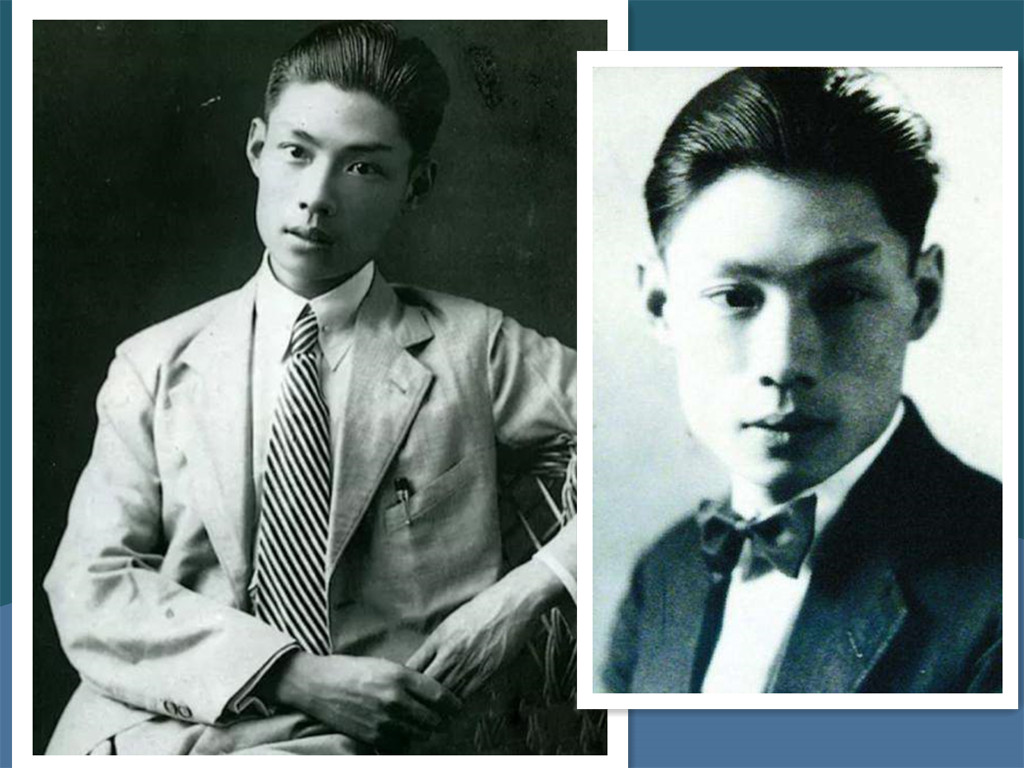

左图为1924年在日本明专留学时拍摄,意气风发,当年遇到孙中山,加入国民党;右图为回到上海筹建左联的1930年拍摄,已是成熟的地下中共党员和情报人员

1929年,周恩来看了夏衍的翻译作品后,指示潘汉年让夏衍参与筹建左联,从此,夏衍也成了中共情报战线潘汉年系统中的重要成员。杨扬介绍,1932年淞沪会战后,夏衍从原来的虹口区塘山路广业里41号,搬到了爱文义路(今北京西路)普益里。前门开在北京路38号,一个边门也是38号,奇妙的是在麦特赫斯特路(泰兴路)上有个后门,后门开在吉祥里八号人家右侧的隐秘处,出了后门七拐八弯,熟悉地形的人很容易甩掉跟踪。周扬、钱杏邨、田汉、瞿秋白都去过这个住所。据好友于伶披露,夏衍风衣的袖口总是卷上去一大截,里面藏着大票面的钞票,有时碰到特务盯梢,他便拐进一个僻静小巷,如旁无人,就会塞给警探借以脱身。

解放后夏衍在上海的故居,位于乌鲁木齐南路178号,1949年至1955年居住

*营救田汉等左联人员,推动完成《义勇军进行曲》词曲

因为夏衍极其机警,工作作风相当细密,所以,在上海从事地下工作前后十多年,多次脱险,从没有被捕过。

杨扬在讲座中介绍了夏衍在回忆录《懒寻旧梦录》中所记录的地下工作生涯中一段段惊心动魄的故事。1934年6月下旬和10月上旬,中共上海中央局书记李竹声与盛忠亮先后被捕,并立即叛变。1935年2月19日,国民党依据告密,在上海展开了全市规模的大搜捕,特科负责人也被捕,左联“文委”的田汉、阳翰笙、杜国庠等都被捕。夏衍躲在肥皂厂当技师的中学同学家里避过风头。他和周扬是唯一没被捕的“文委”成员,在失去了党组织联系的情况下,他们俩商议决定,请洪深想办法去营救田汉、阳翰笙,夏衍则负责把田汉的《义勇军进行曲》主题歌词抢救出来,同时他们决定请聂耳为此谱曲,这就是我们后来知道的国歌的词和曲的来历。

1949年初,夏衍从香港回到北平,与老战友们胜利重逢。左起为钱筱璋、阿英、夏衍、李克农、袁牧之。李克农是夏衍在桂林办《救亡日报》时直接领导。

*被袁殊约出去见面,警觉中改变路线,逃过一劫

夏衍在晚年回忆他一生的情报生涯时,认为最惊险的,是因为联系人袁殊的原因,他险遭国民党特务的逮捕。1935年5月,夏衍搬回普益里家中,一天,他接到演员王莹转来的袁殊的条子,约他到北四川路虬江路新雅茶室见面。夏衍认得袁殊的字,便坐着有轨电车赴约。开过“海宁路”站时,夏衍突然想起虬江路是“越界筑路”地区,国民党特务可以在这里抓人,此前左联成员楼适夷就是在北四川路的越界筑路处被抓走的。他本能地感到不祥。于是他没有与袁殊见面,而是在下一站下车,去良友书店与友人交谈了解情况。第二天,夏衍的朋友孙师毅告诉他,袁殊来电问他的电话。夏衍吃惊了:这是违反地下工作纪律的。

蔡书厚与夏衍在上海并肩战斗多年,两人于1930年代在公园合影,蔡书厚身份为绍敦电机公司老板兼技师,是优秀的红色国际特工,得到过列宁勋章。

他马上和蔡叔厚沟通,才知道华尔顿被捕,牵扯到袁殊等人,接着传来王莹也在住所被捕。夏衍和蔡叔厚感觉到袁殊这边出了问题。考虑到袁殊与日本在上海的情报部门岩井的关系,他们想办法让日本人出面施压,给予袁殊保护,从而也保护了蔡叔厚和夏衍等人。照此方案进行后,果然,此险境得以平息。

华尔顿案在当时被称为“上海神秘西人案”,颇为轰动。但与袁殊见面时夏衍并不知晓。

*翻译界的新星,七年间留下500万字,被人称有“三头六臂”

1927年冬,夏衍在上海遇到了浙江同乡吴觉农,吴觉农后来成为中国著名的茶叶专家。吴觉得夏衍在沪无固定工作,生活贫困,便将他推荐给开明书店主事的章锡琛和夏丏尊,后者让他翻译本田久雄的《欧洲文艺思潮论》,很快通过。夏衍就接着翻译了马克思主义者倍倍尔的《妇女与社会主义》。此后,夏衍又进一步和良友书店有了合作。由于同时谙熟英文、日文和德文,译笔的信实、流畅、文采斑斓,选题又前卫、新潮且富有吸引力,夏衍一下子成为翻译界的一颗显耀的新星。在1927年底到1934年间,他有500万字的译著问世。大多是苏联和日本的小说、艺术论、文学论。当时一位日本学者说:“作为党的文艺工作干部的沈端先(夏衍),真是有三头六臂,拼命地工作。”杨扬援引相关的史料,夏衍回忆说自己当时每天早晨起来翻译2000字,雷打不动,当时每千字2元,一个月下来就有120元,也就成了文人中的“富人”,沈西林、周扬、于伶手头缺钱时,也会去夏衍那里“吃大户”。

夏衍翻译了高尔基的《母亲》,引起轰动。此为1955年人民文学出版社的版本。鲁迅评价:这对革命者说是“最合时”的书,不但在那时,还在现在,尤其在未来。

聚焦上海中下层:灰色基调下的同情和揭露

长期耕耘于中国现当代文学研究的中国茅盾研究会会长杨扬,对于近现代作家笔下的上海情况非常熟悉,他曾发表过多篇研究上海文学的学术论文,在哈佛大学、台湾大学和日本、香港访学期间,搜集、查阅了大量与现代上海文学相关的史料。在讲座中,他比较了茅盾、张爱玲小说中对于上海都市生活和场景的描写,以此说明夏衍的上海城市书写与同时期其他作家的不同笔触和关注视角。

*城市小市民的基调是灰色,但不同于茅盾、张爱玲的色彩调配

茅盾描写1930年代上海生活,为我们留下了不朽的《子夜》,其中最为人关注的是作品塑造了实业家吴荪甫的形象。吴荪甫是有雄才大略的实干家,一心想实业救国。他买了很多的进口机器,造起了厂房,雇佣了一大批工人。他认为有这样看得见、摸得着的实业在,还怕什么呢?他不相信那些买空卖空的投机市场,但最终结果,却是他输在与做投机生意的赵伯韬的搏击上。这是吴荪甫没有想到的,也是很多做实业的和对实业给予希望的人所没有预料到的,但茅盾的小说就是这么准确地击中了都市社会中金融资本的巨大魔力。杨扬评价“这是抓住了民国时期大上海都市社会的灵魂。”

而张爱玲的《金锁记》中,小市民曹七巧等小市民形象刻画得淋漓尽致,底色是灰暗的,生活没有出路,没有希望,在与命运纠缠。

矛盾的《子夜》和张爱玲的《金锁记》流露出对当时社会中下层人民的同情

而革命者夏衍的创作与茅盾和张爱玲等作家不同。夏衍的非虚构作品《包身工》和三幕剧《上海屋檐下》,都触及上海小市民生活,“尽管生活的面目都是灰色的,但他的笔触充满了同情和批判锋芒。如果说,在茅盾、张爱玲等人的作品中,个人性格造就命运悲剧的色彩比较突出,那么夏衍作品中,矛头所向是针对社会的不公。他指出社会的不平等不合理,造就了市民生活的贫困和绝望,只有通过革命手段,才能消除贫困和社会不合理。所以,夏衍作品中的上海小市民生活尽管灰暗,但夏衍是以一种控诉的方式,指责这个社会的无望无理,从而隐含着呼唤革命到来的心声。这就是一个革命作家的姿态和文学表达。”杨扬指出,夏衍的关注目光与茅盾、张爱玲以及同时代其他诸多作家的关注焦点有所不同,只有将这些关注点对照起来,上海的都市文学景观才有可能比较完整地得到呈现。

《上海屋檐下》剧本完成后,1940年代出版的两个版本)。

*文学创作得益于积累、比较和寻找新的突破点

夏衍的一生充满动荡,这种生活经历,有利于他的文学创作。夏衍原名沈端轩,1900年10月生于杭州郊区,夏衍是笔名。5岁时父亲病逝,他父亲的字为“雅言”,夏衍就是雅言的杭州方言谐音,从中可以见出夏衍对于父亲的怀恋。夏衍的母亲异常坚强,除了大儿子在当铺当学徒外,她独自将小儿子和四个女儿抚养成人。夏衍是家中最年幼的孩子。高小毕业因家境贫困无力升学,而去泰兴染坊当学徒;在泰兴染坊,他目睹了染色工人的劳苦;1915年,夏衍被保送读甲种工业学校。1919年夏,受“五四”新思潮激发,他又回到泰兴染坊做了一个月的调查,写出《泰兴染坊底调查》,发在1920年出版的《浙江甲种工业学校校友会会刊》上;在1920年9月赴日本明专五年攻读生涯中,他也曾去离明专不远的八幡钢铁厂,了解工人情况。学生时代,夏衍对工人的劳苦和穷苦生活状况,有深刻的印象,这种印象加之他在日本留学时接触到的激进思想,让他萌生改造社会的理想。

1916年,夏衍在浙江省立甲种工业学校读完第一年,两次考试都名列前茅。1914年因家境贫困,已有去染坊当学徒的经历。

*暗访调查2个月写成《包身工》,赢得社会良好声誉

1927年回到上海加入中共,参加了实际的工人运动,在上海闸北区纱厂,夏衍对包身工的不幸遭遇有所听闻,也开始着手搜集材料和实地调查,他希望整个社会都来关心这些不幸的女工。杨扬根据夏衍自己的回忆材料指出,1935年住在北京西路的夏衍为了获得包身工上下班的生活材料,需要早上三、四点钟起来,赶到福临路东洋纱厂工房附近,观察女工们上班的情形。他还在晚上去那些污秽黑暗的弄堂里找到女工的住处,与女工交流,听她们诉说工厂的艰辛而屈辱的生活。杨扬推荐陈坚、陈佳奇撰写的《夏衍传》,书中进一步披露了夏衍混入纱厂暗访的艰难和不易。

(左)1959年出版的《包身工》单行本;(右)人民文学社1960年代出版。

《包身工》发表在1936年《光明》杂志创刊号上。报告文学这种对现实生活第一时间采访、报道的文学样式,受当时苏联文艺通讯员运动的影响,这种风气也影响到中国左翼作家,而夏衍因为有扎实的生活积累和非同寻常的文学天赋,使得他的《包身工》在当时赢得社会的良好声誉。晚年的夏衍在与曾担任过他秘书工作的李子云交谈中,认为自己一生最值得重视的作品,是《包身工》,而且,认为这部作品或许能够传得下去。

*《上海屋檐下》是对《雷雨》现实主义话剧的一种深化

夏衍自己说,看了曹禺的《雷雨》《原野》后,明白了现实主义话剧应该是什么样子的,他还反省了自己原有话剧创作的局限,其中最突出的问题是仅仅将话剧当做宣传。写《赛金花》是为了骂国民党的媚外求和,写《秋瑾传》不过是“忧时愤世”。他意识到“戏要感人,必须写人物、性格、环境……”杨扬介绍夏衍《上海屋檐下》发表、演出,受到了包括李健吾等剧评家的高度评价。这部作品显示了海派话剧的成熟。具体表现为独树一帜的舞台空间的展现。如果说,曹禺《雷雨》中,舞台空间仅仅是周公馆和鲁家两个空间的轮换和对照的话,那么,夏衍《上海屋檐下》表现的空间是在上海东郊弄堂房子内的五个小空间中五户人家的活动情况。一个大空间分隔为五个小空间,轮番交替表演,这在中国话剧史上是开天辟地的,显示了夏衍丰富的戏剧想象和独特的呈现方式。这种话剧空间的构想,对于夏衍而言,最直接的生活来源,是当时上海的都市经验。上海作为中国最大的城市,上百万人聚集在一起,空间成为一个突出的问题。或许是因为这种都市经验,才催发了他在戏剧表现上萌生用分隔空间的办法,来立体展示市民生活状况。

《上海屋檐下》1940年在上海首演时的舞台布景,和首演剧照。下图为10月23日晚,上海话剧中心上演的剧照

另外,作为中国现代话剧史上的经典作品,《上海屋檐下》常常被认为是一种现实主义话剧的深化,这种深化,在杨扬看来,主要是指两方面。一方面是现实题材的展现,这种展现摆脱了早期文明戏直接与新闻相勾连的简单化处理方式,也摆脱了左翼戏剧过度宣传的色彩,注重人物性格的展示和挖掘。像《上海屋檐下》革命者匡复的塑造,可以说是空前绝后的。从来就没有一个革命者在舞台上像匡复那样显得犹豫不决、多愁善感。但这种情感的纠缠,恰恰显示了1930年代特殊氛围中的革命者的艰难与困惑。另一方面,《上海屋檐下》是海派话剧的一次积极探索,由此开端,人们确信海派话剧的存在和它艺术上的成就,该剧也成为表现上海都市生活的经典作品,从1939年初演至今,延续不断。

杨扬从研究现当代文学的学者到上海戏剧学院副院长,对夏衍的解读多了戏剧的角度。李念摄

10月30日(今天)是夏衍先生120周年诞辰日,为了表达对这位话剧前辈的敬仰之情,上海话剧中心排演了《上海屋檐下》,这是同一位导演自2003年以来,第三次导演该剧演出。10月23日首演当晚,年轻的夏衍巨照投射在舞台幕布上,让观众感受到夏衍先生的目光和锐气,也让观众从从进入剧场开始,就在想一个问题:为什么这位年轻的编剧要写这样一出剧,而80年后的今天我们为什么还要观赏他的作品。再次观剧后的杨扬给出自己的答案,夏衍的《上海屋檐下》之所以在今天依然还有那么多观众喜爱,是因为夏衍当年的文学情怀在今天还在激励着人们,让人感动,催人思索。

作者:李念

照片:部分现场,部分讲者PPT,部分网络

编辑:李念 刘梦慈

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。