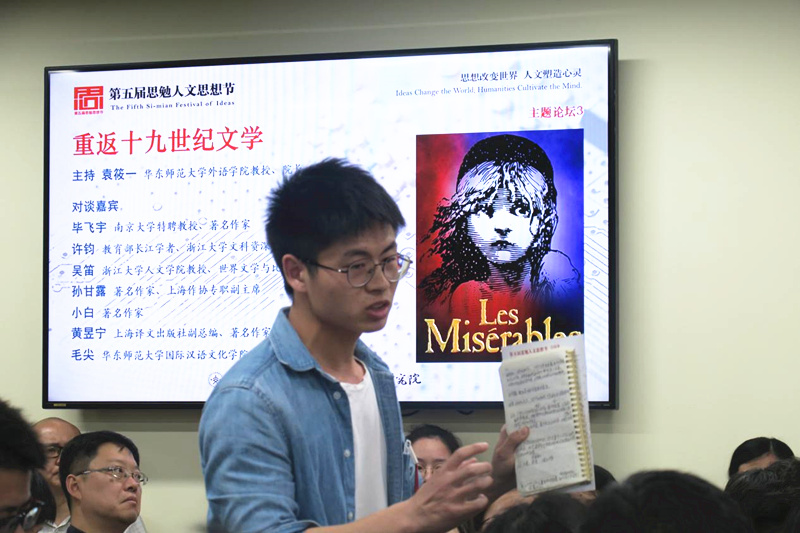

“重返19世纪文学”研讨会现场大咖云集,人气爆棚 (叶江涛摄)

4月中旬巴黎圣母院的一场大火重新唤醒了人们的情感依存,十九世纪世界文学长廊中的艾斯米拉达和钟楼丑人卡西莫多形象再次叩击世人审美记忆。这场意外也给昨天(4月24日)下午思勉思想节第三场主题论坛“重返十九世纪文学”增添了更多的现实动力,如何理解文学中民族与世界的关系?答案之一是“重返世界文学诞生的19世纪”。在法语翻译作家、华师大外语学院院长袁筱一教授的主持下,由当红作家毕飞宇、孙甘露、小白、黄昱宁与学者、翻译作家许钧、吴笛、毛尖汇成两股强大的思想力量,就19世纪世界文学与当下关系展开了激烈的讨论。大咖们诗意和哲理的语言让驻足门外的师大学子大呼过瘾,跟随着话题寻找着答案:十九世纪文学意义何在?为什么要重返十九世纪?怎样重返十九世纪?

何谓十九世纪文学?打开内心禁锢,凝望“他者”

努力学习现代派:19世纪曾被20世纪隔绝

著名作家、南京大学特聘教授毕飞宇开门见山:在今天21世纪谈19世纪文学可能会更准确,“我们都知道20世纪是19世纪的儿子,那么21世纪是19世纪的孙子,如同儿子谈论父亲通常不靠谱,孙子谈论爷爷通常靠谱一样。”。他形象的比喻逗得现场听众哈哈大笑但又兴致盎然。在64年出生的他的记忆中,上个世纪八十年代就读大学中文系时,大家提到的作家一定是20世纪现代文学之后的作家,一不小心提到19世纪的浪漫主义或是批判现实主义还要被嫌弃落伍;而当他们这群先锋作家到了30岁、45岁以后,却又仿佛得到了“集体通知”,都一股脑转身去读《红楼梦》,读批判现实主义,甚至读浪漫主义了。现在想来,毕飞宇坦言,那是20世纪末在高校与刊物中形成了一种与世隔绝的强大气场,将其与19世纪、甚至是更早的历史割裂了,在这种“20世纪是唯一存在”的环境中,自然是谈不好19世纪文学的。

毕飞宇(左,韩靖超摄)和他的代表作《玉米》(右),其中《玉秀》部分曾因其对人性恶描写的反思推翻重写过

我与他者:19世纪文学“凝视”外部世界

浙江大学外国语言文化与国际交流学院教授许钧不仅是高校学者,也是法国文学的资深翻译家,浪漫主义的雨果、现实主义的巴尔扎克、现代主义的普鲁斯特,甚至是新寓言派、杜拉斯等法国大家的作品,他都曾参与翻译。从译介经历中,他提炼出了19世纪文学的两个重要特征——尊重他者与走向外部世界。他认为,19世纪文学最了不起的地方,就是把人类的目光拉向他者,从伦理学的角度来概括,就是我与他者的关系。19世纪文学告诉我们,如果想要认识自己,一定要先有他者。歌德就是这一经验最重要的实践者,他第一个提出世界文学的概念,希望每个民族都通过自己的文学加入到与其他民族精神的分享之中,从他开始,世界文化的多样性与丰富性成为了文学的意义。而从文学的方向辨析文学的类型,可以发现经历了中世纪对人的多重禁锢,19世纪文学承担了打破禁锢,解放自身的重要任务,也就是说,从这一时期开始,文学走向了外部世界。

对于现实主义与浪漫主义的定义,毕飞宇从“凝视”的角度看,有异曲同工之妙。他把现实主义概括为“在这”,也就是瞳孔现在所能看到的事物,而浪漫主义是“在那”,但却是在远方回望“这里”,它着眼的还是当下的问题,就好像浪漫小说中主人公,即使跑到了非洲大草原,他内心的困惑、思考、情感方式却依旧是19世纪的欧洲人的模式,只不过肉身处在大草原罢了。

浙大许钧教授在发言开头强调人类要有尊严地生存下去,要比较丰富而不单一地生存下去,不能没有文学(韩靖超摄)

《百年孤独》现象:从文学史的接续中认识19世纪文学

马尔克斯这位拉丁美洲魔幻现实主义大家曾风靡中国,如果不能记得《百年孤独》的著名的开头——“许多年以后,面对行刑队的时候,奥雷良诺·布恩迪亚上校一定会想起父亲带他去看冰块的那个遥远的下午”,那他就不是文学爱好者。

马尔克斯站在现在从未来的角度回忆过去的倒叙手法被视为是20世纪的创新产物,鲁迅文学奖获奖作家小白提醒在场读者,实际上类似的表述在英语文学中是非常常规、非常自然的一种叙述方式。他认为,不能将十九世纪文学、二十世纪文学切割为孤立的百年文学,从文学史的角度看,十九世纪的文学脉络、科学技术都为二十世纪的文学提供了重要的遗产,甚至有时候19世纪创新的写作技法会成为20世纪通俗小说的常规技法。他建议阅读十九世纪文学,但不把它作为文学史中的固定历史遗产划分高低,实际上十九世纪文学也存在在今天的文学作品当中,怎样认识它的价值与意义还有待今人进一步思考。

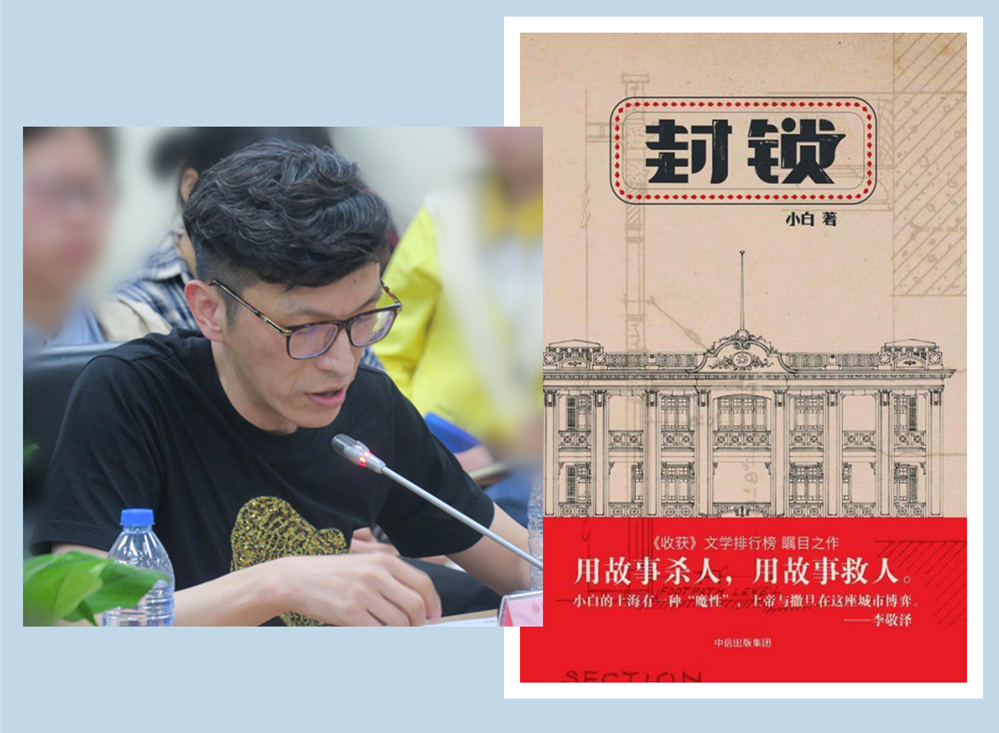

小白(左,韩靖超摄)曾凭其作品《封锁》获鲁迅文学奖中篇小说奖(右)

如何重返十九世纪?最好的方式是重读中学习

重返的最好方式是重读:感受个人与外部的联结

即使近几年村上春树这样小说家的作品在文学爱好者的书单里泛滥,但实际上19世纪文学,尤其是英文小说在读者大众心中的地位仍旧稳固。上海译文出版社副总编黄昱宁披露,十九世纪文学仍然是译文出版社现在最稳定、最鲜亮、性价比最高的招牌,而其中占比最大的还是狄更斯、托尔斯泰、勃朗特等。从某种程度上,这也反映出读者心中最高地还在他们那里。浙江大学世界文学与比较文学研究所所长吴笛回忆前几天课堂上朗诵了十九世纪的一首英文诗——雪莱的《两个世界》,读着读着一个女学生竟被感动哭了。吴笛认为,十九世纪文学中存在一股神奇的力量滋养人的心灵,不仅能够外化地烘托情感,同样也坚定了人的意志,他从20多岁翻译《苔丝》《雪莱全集》时,就不为外界的商品经济、是是非非的诱惑与纷扰所动。

这些赞誉和感动有何共同原因呢?著名作家孙甘露分析,对他们这一代人而言,读小说不仅是读剧情、获得技巧、学习写作,实际上他们阅读的是作家个人精神的图景与关于外部世界的想象。他认为重返最好的方式是重读,现场许钧与吴笛两位翻译作家的分析与讨论唤醒了他很多年轻时代的阅读的回忆,燃起了他重读这些作品的强烈欲望。

著名作家孙甘露在现场分享自己的十九世纪文学阅读史(叶江涛摄)

学习超前预言:200年前雨果就提出天人的关系

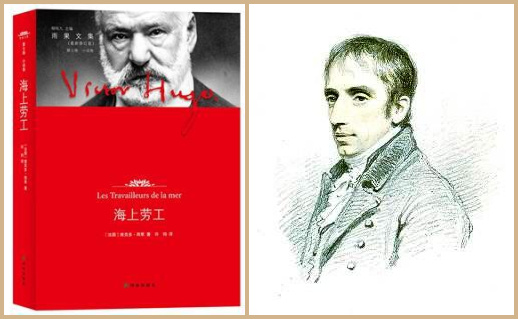

作为法国文学的研究者,许钧感叹,雨果身上体现出了作家对人类最深刻的思考,他在文学中,揭示了人类在这个世界上存在的三重束缚——宗教、社会与自然,这似乎与《易经》中“天、地、人”三才的叙述有异曲同工之妙,而他的作品《巴黎圣母院》《悲惨世界》《海上劳工》正是基于对这三重困境的思考创作而成的。

浙大人文学院教授吴笛(叶江涛摄)

许钧向师生介绍了并不太受重视的《海上劳工》,这部作品中并未构建与自然的对抗,而是将人与自然的关系处理为和谐,与当今社会聚焦环境问题相比,雨果提早了200年。吴笛佐证,浪漫主义文学尤其是诗歌认为只有在自然界才能够寻找到美的源泉和快乐的源泉,以湖畔诗人华兹华斯的《咏水仙》为例,这首诗的前三段分别突出了土、气、水三种自然要素,唯独缺少火这一要素,但第四段中,作者却以“我”代替“火”,完成了自然要素的重组,充分体现出了人与自然的一体性。“我们今天读浪漫主义最大的启示,就是要重新审视人与自然的关系”,吴笛感慨良多,十九世纪的人口只有今天的七分之一,却已在文学中体现出自然主体的内核,同样的问题到了现在,又该作出怎样的回应呢?

在中国当今的文学界,面对这样的前辈首先不是思考如何重返的问题,而是应该以学习为先。许钧指出,小说在某种意义上与每个作家的理想、使命、追求紧密相联,关键就取决于落脚的是自我的还是大众,从思考这个问题出发,“重返”才更具价值。

雨果著作《海上劳工》,由译林出版社出版(左)、华兹华斯肖像(右)

“重返”意义何在?给社会开体检表,带来正面财富

除了它的审美功能以外,在十九世纪文学里潜藏着巨大的社会功能,“重返”十九世纪不仅启发读者提升审美修养,也指导读者认识社会、少走弯路。十九世纪现实主义的作家,他们就像医生一样,以整个社会作为患者的人体,进行诊断,并开出自己独家的处方。例如,大家熟悉的狄更斯的《双城记》中作者描述了大量的法庭审判场景,目的就是引发读者思考国家的上层建筑应该怎么办?法律是否合理?审判是否合理?法国大革命是否合理?他做出了这么多审判,启发每个公民应该怎样去行动?怎样去处事?……等一系列问题,就如同给社会开出一张项目非常齐全的体检表一样。

狄更斯与《双城记》

“十九世纪是小说家正逢其时的时代”:既是资料库,又是源动力

对于年轻作家小白与黄昱宁而言,重返十九世纪文学是可遇而不可求的一种设想。经过前面几个世纪的积累,小说家这一职业的技艺与地位在这一世纪趋向成熟。

小白“十九世纪是小说家正逢其时的时代”的感叹不无道理,当时印刷、出版、报刊媒体、高度城市化的生活,一切条件似乎都在为小说家的华丽登场做足准备。小白看来,时间的出现是改变小说创作命运非常重要的因素。1858年,大本钟在伦敦泰晤士河边响起钟声,普通百姓自此生活中出现了时间的概念;而体现在文学作品中,时间感则是赋予作家拆分叙事逻辑的精密武器,至此,十九世纪小说前所未有地在文本中把所有的关键点都紧密地联系在一起,所有的东西都是相互有关系,而且体量越来越大,大到最后出现了连长辈的遗传病史都一一描述的长河小说。

而黄昱宁对十九世纪作家的羡慕,大都与一种“不多不少刚刚好”的状态息息相关:一方面,从传播手段上来说,当时小说的传播手段属于非常先进的,而摄影术这类更先进、更有效率的传播手段都尚未出现。因此,我们现在阅读十九世纪小说经常会觉得作者是很理直气壮地描写环境、肖像人物,而现在这样写作就有稍显老派了。实际上,这些描写背后还有一种要为历史留下独特记忆的自觉意识。当今的小说家、文学家就缺少这样的土壤环境,就算重返十九世纪、以同样的姿态创作也不会再出现这样的意境了。另一方面,十九世纪读者和作者之间的关系,是当代作家非常羡慕的,既不像更早前小说家的身份未被认定,也不像20世纪的作者由于套路用尽,不得不赤裸于读者面前。“对于小说写作者而言,重返十九世纪文学,不仅因为它是技巧与历史的资料库,更是因为这种默契的作者与读者的关系成为支撑我创作热情的动力源。”黄昱宁最后总结。

活动现场三位美丽而智慧的女学者:华师大外语学院教授袁筱一、华师大国际汉语文化学院教授毛尖、上海译文出版社副主编黄昱宁(李双妍摄)

从“重返”中找现代人困境的答案:“厌倦”、“伪浪漫”、“伪人道主义”

为什么要在今天重返十九世纪文学?因为许多当代的问题都与十九世纪文学发生了紧密的关联。一向犀利的华师大国际汉语文化学院教授毛尖,直指厌倦、伪浪漫主义与伪人道主义三个重要的现代精神困局。在十九世纪,厌倦是一种普遍情绪,尤其集中出现在很多俄罗斯文学中的“多余人”,他们都是时代的痴心者,因牵挂着时代复兴而忧郁,而当代的忧郁形象则是软弱而内化的;当代浪漫主义的症结则在于对金钱的回避,而实际上十九世纪浪漫主义小说中,好的作家从来不避讳提及金钱在爱情中的作用,也不否认婚姻与家庭的重要性,《傲慢与偏见》就是最经典的案例;而在《悲惨世界》与《白鲸》中呈现出激情、使命、历史意义的人道主义精神,在今天却被简单地理解为不能杀人与安乐死这样形式主义的事物…… “这三种倾向都是今天特别触目的现象,我们怎么重新为他们找一些方案?回到十九世纪是一个方案。”毛尖慷慨激昂后留下冷静的反思。

现场听众积极互动提问(韩靖超摄)

美国诗人弗罗斯特曾以诗作《一条未走的路》来感叹人生之路选择后便无法回头,而对于文学爱好者而言,虽然无法回到某个固定的时空,但能常常重读、重思文学作品,也算是一件十足的幸事。与所有历史一样,文学史也具有循环往复的特征,19世纪文学使西方人睁开了凝视外部世界的眼睛,而20世纪又重回人的内部去寻找真实。毕飞宇以他二写《玉秀》的经历提醒听众,也为这次主题论坛做了一个贴切的提升——要警惕对人性恶的过度挖掘,“文学的恶是文学带给社会的负面财富”,“到了21世纪的此时此刻,我们暂停一下,再次回到外部世界,再好好看看可能是有必要的。”

相关链接:

作者:夏佳丽

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。