▲2018年11月24日,柳鸣九在西西弗书店的书架上看到了由他翻译的加缪名著《局外人》。(摄/江胜信)

85岁的柳鸣九先生最近获得了中国翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖。这对他而言是一份意外犒赏,因为在他的多个身份中,比如终身荣誉学部委员、文艺理论批评家、散文家、出版家……“翻译家”往往是靠后提及的。

柳先生的译作有《雨果论文学》《磨坊文札》《莫泊桑短篇小说选》《梅里美小说精华》《小王子》《局外人》等,仅占15卷《柳鸣九文集》的最后3卷,柳先生坦言对此“深感寒碜”。然而,翻译文化终身成就奖却给出了隆重的颁奖词:“柳鸣九先生是我国法国文学研究翻译界的领头人……”柳先生不免揣测:“这应该不限于对我译作的肯定,也是对我为西方现当代文学译介所做的劳绩的认可。”

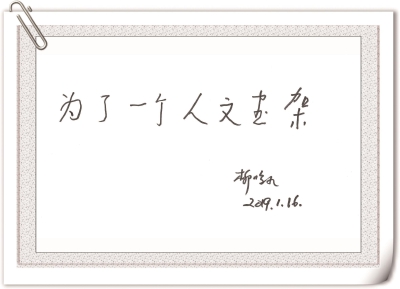

柳先生曾以三卷本《法国文学史》和上下册《法国二十世纪文学史观》完成了对法国文学全过程的梳理和评价,曾策划“法国现当代文学研究资料丛刊”和“西方文艺思潮论丛”,主编了《雨果文集》20卷、《加缪全集》4卷、“世界短篇小说精品文库”18卷、“法国二十世纪文学丛书”70卷、“外国文学名家精选书系”80卷……近些年,柳先生在帕金森、脑梗等恶疾围攻下依旧笔耕不辍,推出了《外国文学名著经典》70种、《外国文学名著名译文库》近100种,发起“译道化境论坛”,出版了《纪念文集》与《化境文库》第一辑,并开始张罗“情操”系列书函的编译。中国社会科学院荣誉学部委员、理论批评家钱中文赞叹:“柳鸣九先生以惊人的毅力和智慧,亲自建筑起一座法国文学与世界文学的书城。”而柳先生则将“书城”谦称为“书架”:“我有‘为了一个人文书架’的人生追求。”

正是通过这一“书城”或“书架”,我们遇见了《约翰·克利斯朵夫》《变形记》《局外人》《尤利西斯》《荒原》《追忆似水年华》……年轻读者恐怕想不到的是,这些已在今天得到公认的西方现当代文学经典却曾带着“衰颓”“腐朽”的标签,被长期拒之门外。

是谁第一个冲上去,当众把这些标签给撕了下来的?是柳鸣九。1978年,44岁的柳鸣九提出“重新评价西方现当代文学的几个问题”。他打破思想禁锢的这一勇敢举动,后来被学术界称为“卓有学术胆识”。

【人物档案】

柳鸣九,1934年生于湖南长沙,1957年毕业于北京大学西语系。作为法国文学研究领域的泰斗级人物,柳鸣九享中国社会科学院“终身荣誉学部委员”称号,获中国“翻译文化终身成就奖”,长期担任中国法国文学研究会会长、名誉会长,被法国巴黎大学定为博士论文专题对象。他在法国文学史研究、理论批评、散文写作、名著翻译、大型丛书编纂等方面均有令人瞩目的建树,著作等身,主要作品已汇集成15卷共计600万字的《柳鸣九文集》。

柳鸣九以卓有学术胆识著称:早年提出文学“共鸣说”,1978年对“日丹诺夫论断”揭竿而起,1980年大声疾呼“给萨特以历史地位”,上世纪80年代末提出重新评价左拉及其自然主义,近年又倡导文学名著翻译新标准“化境”。

▲柳鸣九寄语:“为了一个人文书架”

请走“拦路虎”

柳鸣九于1972年动笔、1991年出齐的三卷本《法国文学史》,历经数十载,依旧是迄今为止国内规模最大的多卷本外国国别文学史。其第一卷《前言》里宣称:“只写到19世纪,20世纪部分日后将另行成书。”柳鸣九当时不好言明的真正原因是:20世纪之前的法国文学尚有马恩论述可依,可20世纪以后的法国文学却被一个叫日丹诺夫的人泼了一身脏水。不请走这只“拦路虎”,没法接着写。

在1934年全苏作家代表大会上,日丹诺夫给20世纪资产阶级文学下了如下论断:“现在,无论题材和才能,无论作者和主人公,都在普遍堕落……沉湎于神秘主义和僧侣主义,迷醉于色情文学和春宫画片,这就是资产阶级文化衰颓与腐朽的特征。”

对此,柳鸣九不以为然,他深知20世纪文学艺术在规模、分量、深度、价值与意义上,丝毫不逊于西欧古典文学艺术。柳鸣九之所以有这样的“知”,缘于他拥有一扇向外部世界眺望的“窗”,那便是钱锺书、李健吾两位西学大师多年经管的中国社科院外文所书库。柳鸣九回忆道:“这个书库所藏的大量外文报纸杂志、图书资料在当时算得上居全国之首,西方现当代文学名著经典应有尽有。多年之中,我几乎每天都在这里流连忘返……”

“只要日丹诺夫论断仍然高悬,我就会丧失一个世纪的学术空间。”所以,1978年5月真理标准大讨论甫始,柳鸣九看到转机,就决定在西方20世纪文学的评价上有所作为。

“文革”期间挨批的经历又让他感觉到谨慎的必要性。他采取“兵出斜谷”的策略,一方面全力以赴又不动声色地准备檄文,另一方面,他着手为其编辑的《外国文学研究集刊》组织关于“重新评价西方现当代文学”的笔谈。柳鸣九的“算盘”是:“在‘重新评价’问题上先造势,作为将来我发表大块头文章的铺垫。”

“但实际情况却是这位仁兄径直上场,高腔亮相。”柳鸣九将后来的意外笑称为 “天上掉下了馅儿饼”——1978年11月,在中宣部与中国社科院的领导下,由外国文学研究所主办的全国第一次外国文学工作会议在广州举行,经由所长冯至推荐,柳鸣九在会上就重新评价西方现当代文学做了长达五六个小时的长篇报告。为什么冯至要把柳鸣九推到前台?柳认为最主要的原因是:“他内心深处藏有一份对西方现当代文学的熟稔与神交,他早年留学德国写的博士论文就是以象征派诗人里尔克为研究对象的……他内心深处是乐于见到有人出来为西方20世纪文学说说话的。”

在“重新评价西方现当代文学的几个问题”的报告中,柳鸣九为20世纪西方文学描绘出完全不同于日丹诺夫论断的进步形象:从世纪初的反战文学,到稍后的批判现实主义文学、三四十年代的反法西斯文学、抵抗文学,一直到战后的存在主义文学、新现实主义文学、“愤怒青年”文学、“黑色幽默”、荒诞派戏剧以及新小说派……都蕴含着诸多有助于人类发展的社会意义,比如对社会弊端的揭示与批判、对社会公正的召唤与追求、对战争与暴力的反对、对独裁与专制的抗议、对自由理想的向往、对善良人性的歌颂……

这份长篇报告使时年44岁的柳鸣九品尝到了成功的滋味。伍蠡甫、杨宪益、叶君健、草婴、杨周翰、李赋宁、梁宗岱、金克木、方平、王佐良等师长辈名流纷纷向他表示赞赏。第二天,中宣部副部长周扬莅临大会,北大的朱光潜把缩在人堆里的柳鸣九拉出来介绍: “这是柳鸣九,他昨天在会上做了一个很好的学术报告。”

这次盛会是在划时代的十一届三中全会召开之前一个月举办的,柳鸣九将其比作“大戏正式开场之前烘托气氛的锣鼓”。此后,对西方20世纪文学的译介、讲授、研评骤然兴起,蔚然成风。

给萨特办理入境“签证”

▲1981年,柳鸣九在法国巴黎萨特墓前

“一个研究资料文库,一个理论园地,一个作品文库”,即“法国现当代文学研究资料丛刊”“西方文艺思潮论丛” “法国二十世纪文学丛书”,这便是柳鸣九为重新评价西方20世纪文学所提供的基础而充足的论据、论证。

《萨特研究》是“法国现当代文学研究资料丛刊”的创刊号,此后还有《马尔罗研究》《新小说派研究》《尤瑟纳尔研究》等。

“中国萨特研究第一人”,柳鸣九至今都不知是哪位原创者把这顶颇有分量的桂冠送给了他,不过,他大大方方领受了:“这并非信口开河、胡乱吹捧,而是事出有因、有根有据。”

早在1955年,萨特曾携终身伴侣西蒙娜·德·波伏瓦访问中国,但未安排任何学术活动。萨特的《存在与虚无》和《毕恭毕敬的妓女》早在“文革”之前就被译成了中文,但前者艰深,柳鸣九猜测“读懂它的中国人大概不到一个营”;后者并非萨特的代表作,仅仅是投合了当时国内的反美情绪。柳鸣九认为,一个作家真正进入另一个国家的主要标志应该是一定程度的本土化。

▲上世纪80年代,柳鸣九在西蒙娜·德·波伏瓦的寓所

如何使萨特本土化呢?柳鸣九至少做了两方面努力,“一方面是我在《萨特研究》的序言中所说的,要‘撩开萨特那些抽象、艰深的概念在他的哲学体系上所组成的厚厚的、难以透视的帷幕’,不‘撩开’就无法使中国接近萨特。另一方面,要标出‘入境’的‘口岸’‘着陆点’,使此‘舶来品’契合本土的需求,萨特强调了个体的自由创造性和主观能动性,显示了其作为‘舶来品’的有用性、效应性。”

萨特是在他逝世两个月之后,以其“自我选择”的哲学思想“入境”的,其标志是1980年7月号《读书》杂志发表的《给萨特以历史地位》。“萨特是属于世界进步人类的”“我们不能拒绝萨特所留下来的这份精神遗产,这一份遗产应该为无产阶级所继承,也只能由无产阶级来继承。”柳鸣九的呼声犹如石破天惊。

次年即1981年,柳鸣九编选的《萨特研究》出版。该书翻译了萨特《苍蝇》《间隔》《恶心》三部哲理文学作品与《为什么写作》《七十岁自画像》《答加缪书》三篇重要文论的全文,分述了萨特其他八部重要作品的内容提要,编写了相当详尽的萨特生平创作年表与相关两个作家即波伏瓦与加缪的资料,挑选了法国文坛对萨特的评述文章及萨特逝世在国际上引起的反应。全书篇幅近50万字,构成一个相当高质的“拼盘”。其2万字长篇序言的重要组成部分,即为《给萨特以历史地位》。

该书经纬纵横、点面互补地描绘出一幅历史社会与文学发展背景上完整的萨特画像,出版后大受读者追捧,一时颇有“洛阳纸贵”之势。萨特的存在主义哲学以“自我选择”的方式,强调人的主体意识和自我创造,让经过真理标准讨论之后、改革开放之初的中国人,对自己的生存状态和命运进行反思。

“萨特热”也经历了潮起潮落,但柳鸣九坚信萨特“自我选择”的精神展台不会无人问津,“只要人类的主体意识取向、主体实践活动存在一天,就会对这种积极进取的哲理有所需求。”

柳鸣九的新书《友人对话录》由中央编译出版社推出。该书序言中说:萨特的“自我选择”哲学是对个体意识的承认、尊重、强调,契合了走向改革开放的中国人在个体精神和主体意识上的甦醒。纵观中国改革开放的历程,如果没有个体意识的渐醒、个性特征的张扬、个人价值的实现,就不会有主人翁意识、主观能动性、人民主体地位和公民权益的被尊重,也不会有“我的青春我做主”“有体面的劳动、有尊严的生活”,更不会有“人民的梦”“中国梦”……

倡导翻译新标准

柳鸣九被学界谑称为“重新评价专业户”,在重新评价西方现当代文学、重新评价萨特和存在主义、重新评价左拉和自然主义之后,他近年来又开始重新评价“信达雅”。

“信达雅”是《天演论》译者严复于1898年提出的,“求其信,已大难矣!信达而外求其尔雅”。100多年间,“信达雅”三标准引起多次争论,遭到各种质疑。直译说、意译说、硬译说、信达切、“忠实、通顺、美”“自明、信达、透明”……各种新说法欲取而代之。

鲁迅特别强调 “信”,主张硬译。鲁迅的精神地位和学术地位,使其倡导的“硬译”二字成为一两代译人心中的译道法典。新中国成立初期的北大教授高名凯把硬译术愚忠似地用到极致,结果被撤了教席,所译的几十本巴尔扎克的书全成了废纸。

柳鸣九不建议用“信达雅”三个标准来泾渭分明地衡量翻译的优劣:“在译界,一方面形成了对‘信’的顶礼膜拜,另一方面形成了对‘信’的莫名畏惧,在它面前颤颤惊惊,生怕被人点出‘有一点硬伤’。对‘信’的绝对盲从,必然造成对‘雅’、对‘达’的忽略与损害。”

2017年11月12日,柳鸣九在中国大饭店组织了“译道化境论坛”,邀来10多个语种的36位翻译家共同探讨外国文学名著翻译新标准。众翻译家颇为推崇的是钱锺书的“化境”说。

1979年,钱锺书在《林纾的翻译》一文中,提出了“文学翻译的最高标准是‘化’”。钱先生对“化”做出如下解释: “把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语言习惯而露出生硬牵强的痕迹,又能保存原有的风味,那就算得入于‘化境’。”他同时也坦陈:“彻底和全部的‘化’,是不可实现的理想。”

▲2016年,柳鸣九去欣赏慈善音乐会(摄/江胜信)

“化”不可实现却可追求。“其实,如果还原到实践本身,似乎要简单一些。”柳鸣九的方法是:“先把原文攻读下来,对每一个意思、每一个文句、每一个话语都彻底弄懂,对它浅表的意思与深藏的本意都了解得非常透彻。然后,再以准确、贴切、通顺的词汇,以纯正而讲究的修辞学打造出来的文句表达为本国的语言文字。简而言之,翻译就这么回事。”

记者手记:柳鸣九的“沉思之亭”

长期以来,柳鸣九有一个习惯,每当他有一种新书出版问世,他总要把第一本样书放入书柜以备观赏。最初, “展品”只占书柜一层,随着岁月的流淌, “展品”不断增加,一层变两层,一个书柜变成两个书柜。

不论是什么时候,坐在沙发上,面对着这两个书柜,柳鸣九总有赏心悦目、沾沾自喜之感。“疲惫时,我在这里得到酣畅的休息,恢复了元气;苦恼时,我在这里得以豁然开朗,如释重负;陷入困顿或遭到打击时,我在这里获得温馨的慰藉与安抚;无所事事时,则在这里又获得起步前行的方向。因此,这儿是我的‘绿洲’、我的‘家园’、我的‘疗养胜地’、我的‘加油站’……”

这儿也是柳鸣九的“沉思之亭”。几十年前,柳鸣九在巴黎枫丹白露见过一座圆筒状的小亭,听说那是拿破仑常去独自沉思的处所。柳鸣九将眼前的这两大柜子书视作一份清单、一份劳绩、一个过程。“它面前的这个空间,自然成了我的‘沉思之亭’,它标明意义与启示,唤起往事与回忆……我劳故我在,这也是我的存在状态和存在本质。”

作者:本报驻京记者 江胜信

策划:陆正明

图:除署名外,均受访者供

编辑:王秋童

责任编辑:叶志明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。