▲张学思、谢雪萍摄于20世纪50年代

《从延安出发——开国少将张学思夫人谢雪萍口述历史》这部书稿,从开始采访到最后完工,陆陆续续差不多进行了五年。我的每一部口述历史作品,都进行得跨越数年,旷日持久。

2012年1月,我第一次走进谢老的家门,她缓慢地从厨房拎过来一个暖壶,要给我倒水,我赶紧起身要接过来,她很坚决地阻止我,坚持她来倒。这是我平生第一次,让一位92岁的老人为我倒了水。老人必定有她坚持的道理,我得尊重。

那次,她给我讲了当年是如何穿着旗袍和皮鞋走到延安,如何与张学思相识,如何在冀中遭遇敌情长途行军时,一顿饭只分到一个生的苞米粒。

这不是一次采访能完成的任务,于是与老人相约下次继续。

我在沈阳,老人在北京,住在西山脚下,要想完成全部的采访,就得需要连续的时间。我还有自己日常的工作和生活,于是今年想,明年想,就拖下来了。

其间,我介绍过崔永元的口述历史采访组前往采访老人。也有一次,我出差到北京,下决心拿出几天打算去采访,可是联系老人时,得知谢老正住在医院。当时的心情五味杂陈,不住地埋怨自己,采访一位90多岁的老人,你还打算要她等多久?

后来知道谢老出院了,后来我又陷入在无休止的这个事那个事里面。

直到有一天,我意外地发现自己得了间质性肺炎。医生说,需要住院进一步检查治疗,但是床位有限,需要等几天。我从未听说过这种病,听起来还以为两个星期就差不多能治好了,但是当我好奇地从百度上查询到这种肺病通常只有二到三年的生存期时,才猛然意识到自己的人生可能会很短暂。

我于是把所有的事情都停了下来,和谢老电话联系好之后,买了一张去北京的车票。

我想在自己了结之前,先把这件事情了结了。

每天,我从石景山古城的酒店出发,按约定的时间进门,老人和我面前一人一杯水,老人缓慢地回忆,我安静地倾听,然后老人午休,我回到宾馆睡觉。下午,我再过来,傍晚收工。

老人96岁了,不敢过分打扰。

采访的最后一天下午,老人的女儿是医生,发现了病情表现在我身体上的症状,她告诫我抓紧治疗。

当晚,在我返回沈阳的车上,医院通知我,明天可以办理住院手续了。

果然是一种棘手的病,历经两个月的检查,看过沈阳、北京多家最好的医院,医生们都没有好的办法。协和一位老医生直言不讳地对我说,你这病全世界都没有药。医生们开出的治疗方案几乎都是激素治疗,我最终决定不做任何西医治疗,在朋友介绍下,在大连一位老中医那里拿了中药后,休长假回到了乡下的老家。

北方的5月正是春天,花朵绽放,绿芽萌生,我在日出而作日落而息的田园生活里,打开录音笔,一段一段整理采访录音。记录着老人的人生,也感受着生命的无常。不时背上背包,在山里转一天,常常一面是青山,一面是大伙房水库,蓝天白云,春风浩荡。我相信心境的内外结合,会帮助我度过眼前这一关。

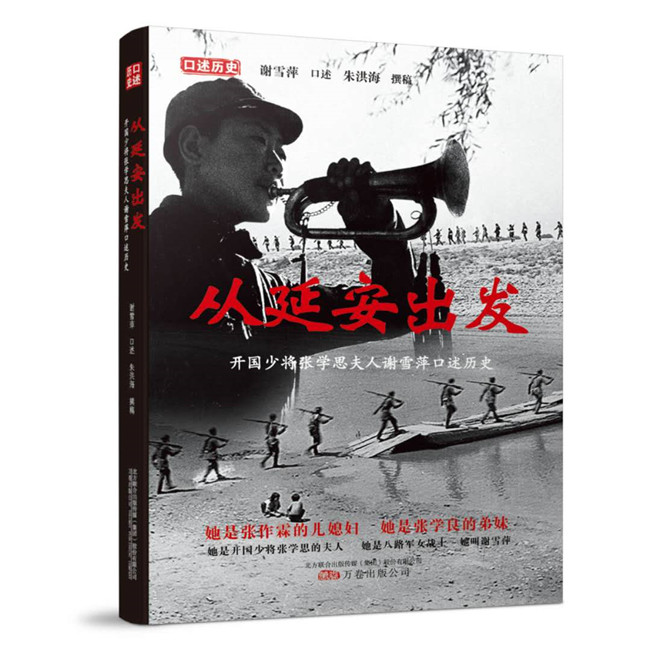

▲《从延安出发——开国少将张学思夫人谢雪萍口述历史》,朱洪海撰稿,万卷出版公司2020年出版

《江淮文史》的编辑王金梅知道我做了老人的采访,邀请我截取其中部分内容做了一个采访录,她安排在了当年的第四期刊载出来。

一个月的时间,采访录音全部整理完毕。谢老刚好来到沈阳,参加张学思将军百年诞辰活动,我去酒店看望老人。一见面,她就说,我看你好多了。那一晚,围绕着新的线索,又进行了一次补充采访。

临别时,谢老的儿子张仲群为我提供了一份张学思将军写于1953年的自传,自传完整记录了他是如何从侯门公子转而成长为一名坚定的革命者的,这也是第一手材料,由于张家的家世背景,文中涉及诸多历史上的显赫人物,史料价值非常的高。

一份谢老的口述,一份张学思的自传,到底如何有机地结合到一起?采用怎样的叙述方式?我决定暂时先放一下。

转眼到了年底,老中医说,我看你差不多了,不用再吃药了。他对网络上那些耸人听闻的说法不屑一顾。

乡下日趋寒冷,我回到了城里。思考了几个月,想法渐渐成熟,在窗外纷飞的雪花中,开始了这部口述史的正式创作。

这一番的感受与几个月前又有所不同。此前整理谢老的录音时,还有一种旁观者的心态。现在进入创作阶段,经常要花很大的力气,理清一些人迷雾一样的命运走向,而到了终于水落石出,看着一个人的名字从铅字符号变成了立体、丰满的形象时,又常常为其命运的捉摸不定唏嘘不已。

比如张家的六个女儿,很多文章的重心,都是关注她们的婚姻。这确实是无法回避的,张作霖在世时,出于政治需要,包办了大部分女儿的婚事,然而结果都很凄凉。

但是我更关注她们整个人生的命运。

张学思在自传中讲到一句话,在帅府的各支子女中,由于许夫人的坚持,只有张学思兄妹几个入校读书,这是打破张家先例的。这句话传递出来的信息就是,张家其他的子女大多是没有受过现代教育的。

从某种意义上讲,张作霖算是做过中华民国大总统的,算是短暂领导过中国向现代国家转型的领导者、决策者,但是在子女教育上,实在没看出来他的眼界和视野。是呀,这个家庭是东北第一家庭,用四姐张怀卿的话说,我们那时候金条银条都往床底下一堆,到时候拿出来就赌。有这样的家庭条件,进学校读书好像确实没有大用。

大姐首芳,当年曾经和父亲张作霖一起骑马打天下,但是到了1949年,按张学思自传所述:奉周总理指示在北京给大姐解决了住房问题。曾经可观的钱财花光了以后,没有受过现代教育,也无一技之长,想做个手艺人都不可能。

我每次和朋友讲起张作霖这六个女儿的命运,听者无不津津有味,我的结论是,当今社会,无论你是多大的富豪,对子女的教育绝对不能松懈,否则,他们将来一定会被补课。

这样的人物,在本书里出现得太多了。

例如书中的重要人物之一,原名王金镜的王岳石,他是从警察家庭出来,自己走上革命道路不说,还先后发展多人信仰共产主义,其中张学思和罗文均成长为解放军少将,曾经的同学高存信和王振乾也都是开国少将,他自己也被评为开国大校。是巧合吗?当年的一群孩子聚在一起谈理想谈未来,谈着谈着就都成了国之栋梁。

而高存信的两位黄埔同学周兆楷、张哲先,是那么向往延安,特地请高存信两次介绍情况,最终因一念之差未能成行,从而导致不同的人生。

还有鲍文樾,还有孙铭九,都是西安事变的参与者,孙铭九更是少壮派的代表人物,但是后来,都先后投靠日本人当了汉奸。是鲍、孙二人真的相信曲线救国那套歪理,还是就是为了一碗饭?这样的人生,也是一生。

▲张学思,张学良四弟,1961年任中国人民海军参谋长

看着百年前的人如何青春、如何热血,而后又如何凋零,加之自身的情境,在那个温暖而寒冷的冬日里,脑海里经常浮现出一句话:人的生命只有一次,一个人的一生应该是这样度过,当他回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞耻。

这是保尔·柯察金说过的话。我不到十岁时就会背诵,现在忽然觉得,这话好像就是说给现在的我的。

接下来,在楼下的一次散步,更加让我觉得保尔这句话说得特别有道理。

那次散步我遇到了住在楼上的一位七旬老人,那天我们在雪地上走个对头碰,他看着我忽然站住了,说了一句,年轻真好。我也50岁了,当时就看着他笑了。他接着说,现在才明白,这辈子啥也没做,糊里糊涂就到现在了,但是晚了。

我冻僵了一样地看着他,笑不出来了,他说的,正是我这一段思考的。感谢他的善意提醒,我不想过20年后自己再说出这样的话。我起码还能活20年是大连的老中医说的。

也感谢保尔。

当初在采访时,谢老曾对自己总结说,我这一辈子,非常丰富,非常辉煌,非常灿烂,也非常艰苦,觉得奋斗挺值得。我把这句话放在了最后,作为全书的结尾。

这句话,谢老是总结给自己的,也是总结给他们那一代人的。

当年,他们几乎都还是孩子,不甘心过逃亡的日子,经历过各种巧合与曲折,最终从天南地北会集在宝塔山下,聚沙成塔,成为这场民族解放战争的核心力量,他们付出了自己的青春、亲人骨肉,甚至是自己。

此后,他们又历经三年,推翻了一个腐朽的、被人民所抛弃的政权,在世界的东方建立起一个新的国家。

人的一生,应该这样度过。从谢老的口述到张学思的自传,甚至从他们的战友高存信、白竟凡留下的文字中,都能体会到他们的人生自豪感。在国家、民族危急存亡的关头,我没有退缩,我站在最前线,我们赢得了胜利,我的一生都是宝贵的、是值得的。

作为参与者、亲历者,老人有资格、也有底气说出这样的话。

写到今年的端午节,历时半年,终于完成这部书稿。

我再次回到乡下,在萨尔浒山附近,站在大伙房水库的山之巅、水之畔。眺望着对面的铁背山。山的背后,就是元帅林,那是张家原打算埋葬张作霖的地方,但终究成了一座空陵。

一年前,我也背着背包来过这里,彼时的心情,和今日又有所不同。那时盘算的是,我还剩下多少时间,够不够干完这件事?现在想的是,这一辈子,还有哪几件事是应该做的?人生五十,忽然劈头盖脸来了一场生的洗礼,现在看来,更像是在课堂上昏睡时被老师点了个名。

这本书究竟要表达一个什么样的主题呢?看过浮沉往事,翻过纷纭众生,再审视我们自己,我想就是这句话:人的一生,究竟应该怎样度过?

当然,各人有各人的答案。

▲朱洪海

作者:朱洪海

编辑:朱自奋

责任编辑:张裕

来源:本文摘自《从延安出发——开国少将张学思夫人谢雪萍口述历史》,朱洪海著,万卷出版公司出版