▲2009年陈建功与彭荆风(左)在北京合影

曾任云南作协副主席的军旅作家彭荆风,其长篇报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖,短篇小说《驿路梨花》入选中国初中学生课本。他生前最后一篇与文学相关的作品《沈从文先生谈艺论画——记1981年沈从文先生给我的一封信》,刊发于本报2018年4月2日头版。7月24日是彭荆风逝世一周年,本报今特刊发中国作协副主席、中国现代文学馆馆长陈建功的《彭荆风不能不令人刮目相看》一文,以表怀念。——编 者

文学界相熟的师长去世,我会尽可能找来他们的书,重读一下。倒也无力做什么深入的研究,只是随便翻翻,寄托一点缅怀,排遣一些哀思罢了。有些时候,读着读着,对这位曾经熟稔的作家,竟忽觉得“陌生”起来。过去,当然是读过的,再翻一遍,觉得对这位作家的文学成就,自己还真的缺乏整体的、系统的认识呢。同理,对逝者的艺术特色和语言风格重新品味,也会得到许多启迪,甚至觉得对其创作个性发展的历程,也有了些新的感受。当然,或许因为我也曾经历过一些文学事件,读到逝者的回忆,以及他们当年发表的言论,知道了另一个视角的“真相”,还知道了各种不同的观点,也是有趣有益的。有些还引发自己对某些事件和某些人的再评价,引发自己对所历心路的反省,等等。我以为,缅怀一个师友,“痛呼哀哉”,人同此心。然斯人已去,想一想他做过什么、说过什么,“见贤思齐”,或许应是更久远的怀念吧。

▲彭荆风

他的文学 “雄心”和“童心”依旧

彭荆风我是熟悉的,记得最早是在冯牧同志家见到他。上世纪80年代中期,冯牧的家在灯市西口的黄图岗胡同。我去得不多,但几乎每次都能碰上文学界的作家、评论家来访。印象最深的是,遇见过好几拨,都是来自云南的朋友们。彭荆风就是在黄图岗遇上的。记得是彭荆风先到,见冯牧又有客人到访,就匆匆告辞了。他离开后,经冯牧提醒,我才把他和电影《边寨烽火》《芦笙恋歌》联系在一起。冯牧痛惜他1957年被“错划右派”,重归文坛已是20多年过去,这20多年间,又因质疑林彪搞“个人崇拜”入狱七八年。冯牧说,难得的是,他久经磨难,文学的“雄心依旧”,“童心也依旧”。“你看过他重入文坛后写的《驿路梨花》吗?”我说我看过的,这篇小说和刘心武的《班主任》应是前后发表的。冯牧说,这两篇不好比,刘心武写得深,彭荆风写得美……

彭荆风去世以后,我又重读了一遍《驿路梨花》,忽然明白了冯牧当年所说的“童心依旧”的含义。

哀牢山深处,两个疲惫而饥渴的旅人,走进梨花茂盛的树林,看到竹篦泥墙的空旷小屋,白木门板上用黑炭写着两个字“请进!”进得门来,尽管“火塘里的灰是冷的”,大竹床上却“铺着厚厚的稻草”,“大竹筒里装满了水”,又见“墙上写着几行粗大的字:屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子”。由此展开的,是发生在驿路梨花深处一个美丽的故事,情、景、人,随着“我”一次次对小屋主人的误认和探查,展示了一道意境醉人、风俗迷人的时代风景。试想,那个时候,我们民族刚刚走出“政治运动”的阴影,而彭荆风,也刚刚回到他所不舍的文坛,他奉献给我们的,居然就是这美丽,岂不是“童心依旧”!

▲刊发于本报2018年4月2日头版的文章,是彭荆风生前最后一篇与文学相关的作品

他更像一个坚韧的长跑者

想起彭荆风曾自述《驿路梨花》创作之缘起,我不免为这作品中还闪现了一点“概念化”而遗憾。然而在冲破僵化的文艺思想束缚的同时,很难说哪篇作品不带出丝缕痕迹。但,这并不影响我为彭荆风重归文坛后“童心依旧”的本色而感动。几年后,彭荆风的中篇小说《送你一片白云》被《小说选刊》转载,他在篇末的创作谈中写道:“我们经历的苦难太深重了,我们伤痕斑驳的心多么需要美和爱来慰藉来振奋。”他坚守的,就是这种美学追求。随后彭荆风说:“我们生活的大地上有垃圾,也有闪光的事物……我也厌恶垃圾愿参加扫除,不过我却觉得在清扫完毕之后,还别忘了把人们引向那洁净的境界。”读懂彭荆风的,是他的朋友李国文,他说:“作家还是不拘一格的好,添几套拳脚,多一些路数,可能更有利于去表现变化万千的生活。”

支持并践行文学的“思想解放”,却又不把“文学”局限于苦难的揭示与慨叹,而期待自己的文学把人生引向美丽与洁净的境界。这应是彭荆风“回归”以后,与“新时期文学”同步,又坚如磐石地对自我认同的美学坚守如初的证明。或许,这也决定了彭荆风在新时期文学的狂飙突进中,不能成为“风生水起”的一个——尽管他也曾多次获得全国性奖项。他更像一个坚韧的长跑者,靠永远的“雄心依旧”,也靠坚守如初的美学,扎扎实实地写自己的作品。彭荆风的作品体裁涉猎多样,长、中、短篇小说、电影文学剧本、纪实文学、传记文学、散文以及文学随感、文艺批评等。他笔下的云南少数民族风情千姿百态,人物多样,仅以我的记忆,他写过的少数民族人物有:瑶族、苗族、哈尼族、拉祜族、佤族、景颇族、傣族等。他笔下的云南边疆生活栩栩如生,成为彩云之南的代表作家。

特别要指出的是,他撰写的非虚构类文学,如《秦基伟将军》《滇缅铁路祭》《挥戈落日——中国远征军滇西大战》《解放大西南》,也以丰赡的史料积累、开阔的历史视野和绘声绘色的描述征服读者。我至今犹记“第五届鲁迅文学奖·报告文学奖”评委会上,各评委不约而同地赞叹彭荆风由虚构文学向非虚构文学“转型”的实绩,赞佩他为撰写《解放大西南》遍读非虚构文学代表作,走访国共双方将士之耆老及部属,查阅历史文献档案,踏勘滇黔川战地,历时12年,增删十数次,始得这一力作。评委们普遍认为,这部作品,既展现了作家亲历的体验,也呈现了作家对历史高屋建瓴的观照,它获奖是当之无愧的。该奖项颁给彭荆风的颁奖词说:“八旬高龄的彭荆风,历时多年,十易其稿完成了《解放大西南》。作者以高度的责任感和充沛的激情,全景式地再现了人民解放军进军大西南的壮阔图景,将战争融入民族史、军事史、情感史去书写,在中国当代报告文学创作中,显得十分可贵。”

▲2017年中国作协主席铁凝到昆明看望彭荆风

他的批评文字特立独行

重读彭荆风,最难评判的,是他时不时发出的批评之声。

在文坛,彭荆风“得罪”的人,似乎太多了。

他在世的时候我零零星星地听到一些,有人说他对“新潮”作家颇为不屑,也有人说他的矛头直指诺贝尔文学奖……还有人甚至直言其为“攻讦”。初始我并不在意。直到最近,读到他的文论结集《彭荆风谈文学》,才吃了一惊——“文学随感”“文学批评”和“读书看画”三个“专辑”里,集中了他多年来对当代作家作品、文坛现象乃至文艺路线发表的言论,固然也有扶持、鼓励新人的篇什,但批评的火力是够猛的。坦率地说,其中的一些意见,特别是涉及个别作家作品的评价,我不敢苟同。然斯人已逝,似乎也没有探讨的必要了。

不过,却也不能不佩服,彭荆风的批评文字,特立独行于吹嘘、空泛、言不由衷和拉帮结伙的文学氛围中,真有一点“宁鸣而死,不默而生”的风骨。一代人有一代人的文学理想和追求,任何时代的文学,都不乏滥竽充数和沉渣泛起。总需要几位猛士,挑战传统,锐意创新,却也需要几位“不时而鸣”者,点破那些“皇帝的新衣”,发出卓然不同的声响。回看上世纪80年代末90年代初的彭荆风,犹如“鸾翔凤集”中飞来的一只乌鸦,比如他对“言必称新潮”“文必追先锋”的“论调”发出的挑战,一度被人误会,甚至被认为是跳出来反对“创新”的“左爷”。回想起来,他说“创新”切忌“东效西颦”“食洋不化”,不是已被文学实践所证实,为许多作家所接受了吗?

彭荆风的“乌鸦之声”证明,言者无罪,闻者足戒,万马齐喑中,有人说“不”,不必急着封杀。

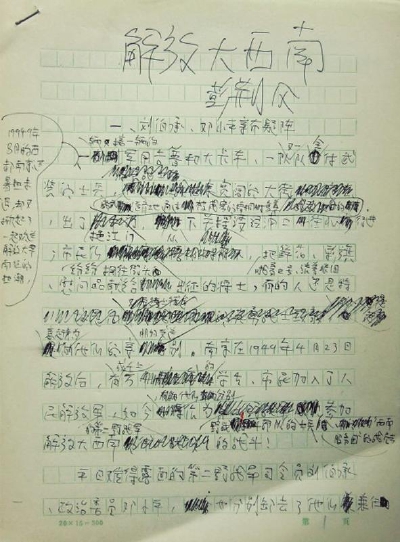

▲《解放大西南》手稿

通读彭荆风的批评文字,可以发现他的另一个特点,即,他的批评绝不“左顾右盼”。所谓“左顾右盼”,就是说,他绝不介意被人说成“左”或“右”,也绝不理会批评的对象属于哪个“圈子”,是何方神圣。他既对“文艺为政治服务”的局限发出质疑,也对诺贝尔文学奖——从大江健三郎到莫言——直言不讳;他既抗议那些以“题材”为借口封杀文学的所谓“捍卫者”,也敢对“现实主义还是现代主义”的论争者们大喊一声:“都拿些作品来看!”……

不管谁和他有过恩怨、误会,也不管他的哪些观点令我们点赞,哪些观点使我们不敢苟同,彭荆风不能不令人刮目相看。

这样的作家,值得爱戴,值得怀念。

2019年6月28日于北京

作者:陈建功

编辑:蒋楚婷

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。