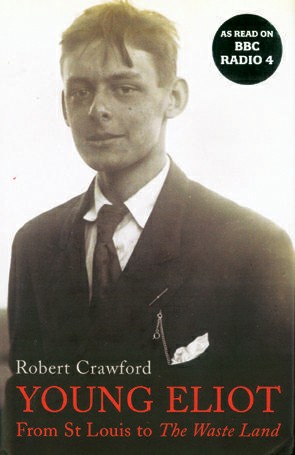

Young Eliot:From St.Louisto The Waste Land by Robert Crawford Publisher:Jonathan Cape (29 Jan.2015)/Farrar,Straus and Giroux(Apr.7,2015)

新婚的艾略特与薇薇安(1916)

■李晶

2015年是艾略特逝世五十周年,也是诗人的早期名作《普鲁弗洛克的情歌》发表一百周年。欧美文学界公认,这首诗的诞生为英文诗歌带来了长远的改变。从哈佛到圣路易斯,从伦敦到小吉丁,都有艾略特主题的文献展览或讲座;曾经出现在《四个四重奏》里面的小吉丁镇是英国艾略特学会所在地,今年的活动是第十届艾略特文学节,主题为“艾略特的青年时代与成长”。英国Jonathan Cape出版社于1月底出版的传记《年轻的艾略特:从圣路易斯到<荒原>》及其作者克劳福德(Robert Crawford),将成为纪念活动的一个亮点。

这部传记出版之前已备受关注,面世之后,英国的《观察者》《独立者》《每日电讯报》《文学评论》《新政治家》,美国的《新共和》《大西洋月刊》《纽约书评》等媒体纷纷刊出评介文章,批评有之,推崇、赞誉更多。此书美国版也于4月7日由Farrar,Straus and Giroux出版公司出版。

艾略特逝世五十年来,身后并不寂寞。他的遗孀瓦莱丽(Valerie Eliot)于2012年逝世,此前多年,她一直致力于艾略特书信、手稿等相关资料的搜集、编订与出版;她委任知名学者为艾略特作品重新编辑加工,推出了以当代体例注释、重新装帧的多种作品集。另一方面,与Hugh Haughton、JohnHaf-fenden等学者合作,陆续编辑、出版了多卷本艾略特书信集,其中第一卷继1988年问世后,2009年11月又推出了篇幅大为扩充的修订版,同时出版第二卷;她去世之后,书信集继续出版,至2014年11月第五卷出版,英国费伯(Faberand Faber)版出齐。美国版由耶鲁大学出版社于2011年9月至2013年7月出版一至四卷,今年4月底出版第五卷。《年轻的艾略特》是在这个文化背景下出现的。作者也是五十年来第一位获艾略特夫人首肯,可以在传记中大量引用艾略特作品原文及一些未发表过的资料的人。

如题所述,这部传记讲述的是从1888年艾略特在圣路易斯城出生,到1922年《荒原》正式出版的一段时期。书中大量征引了艾略特的诗歌与散文,还有新的访谈、各类档案,以及此前从未披露过的回忆录,展现了诗人的童年、少年与青年时段。传记深入揭示了从《普鲁弗洛克的情歌》到《荒原》等杰作中潜藏的那些感受,与诗人自幼及长的种种个人体验之间隐秘而复杂的关联。这是艾略特研究的一个突破性进展。作者克劳福德是英国国家学术院院士、爱丁堡皇家学会会员,圣安德鲁斯大学教授,诗人、诗歌批评家,已出版多部诗集及研究著作,第一部学术专著即与艾略特相关,是1987年出版的《艾略特作品中的城市与野蛮人》。为了写作这部传记,他不仅大量寻访、征引了公开出版或未曾出版过的大量文献资料,还亲自到艾略特生平相关的一些城市,如马萨诸塞、圣路易斯、剑桥、牛津、伦敦等地展开了大规模调查,为艾略特自幼及长的成长环境写下了一份贴切而详尽的记录。凡此种种,在过去都是不太可能的。而这种不可能,首要原因即在于艾略特本人的反对。

艾略特不想让人为他书写任何传记。《年轻的艾略特》揭示出这位成就卓著的诗人个性中的脆弱与复杂,以及逃避性的特点。书中描述了他身为银行家、出版商、杂志主编、哲学家的身份;也展示出他作为学生、爱人、燃放臭弹的恶作剧者的一面;以及他的首要身份:一个划时代的诗人。传记着重强调了他是如何挣扎着应对种种窘迫与痛苦,并将悲剧性的内心世界与深厚的学识、令人惊叹的语言天分结合起来,锻造出一页页对世界现代文学具有深远影响的艺术作品的。而诗人饱受挫伤的内心世界,或许正是他不愿让人为他写传记的主要原因。

克劳福德在《年轻的艾略特》“引言”中着重谈到了艾略特为了阻止别人替他写传记而做出的种种努力,尤其是要求亲友销毁自己的信件。结果,他写给父母的大量信件和给第一任妻子薇薇安(Vivien Haigh-Wood)的几乎全部信件都被销毁。克劳福德说:

他将痛楚至极的那些耻辱转化成了恒久的诗歌,也希望这个世界能够慈悲地赐予那些耻辱湮灭无闻的命运。

鉴于艾略特本人的态度,他去世之后,艾略特夫人忠实地执行了他的遗愿。艾略特去世之前,她征得诗人允准,可以搜寻、征集、编辑他的书信,也的确将这一工作坚持了数十年;但却始终拒绝让人书写官方的艾略特传记,此外,也甚少允准研究者在写作中征引艾略特的原文。因此,上个世纪七十年代至八十年代早期,相关研究进行得比较艰难。传记类的写作不多,囿于材料,仅有的一些尝试者,也不太能详细描述艾略特早年的家庭环境与成长历程。1994年,好莱坞出现过一部戏仿式电影《汤姆和小薇》,以艾略特的第一次婚姻为主题,把艾略特塑造为厌恶女性的迫害者。1995年出版的Anthony Julius的《艾略特,反犹太主义与文学形式》一书,又格外强调艾略特反犹太主义的一面。其他一些作者甚至将艾略特塑造成了同性恋。凡此种种,都让艾略特夫人心生警惕,格外谨慎地对待研究者的请求。不过,到了晚年,艾略特辞世也将满五十年,她曾寻求过合适的作者,希望能有人将艾略特其人其事客观而全面地展现出来。她考虑过的英国当代传记大家埃尔曼(Richard Ellmann),正是克劳福德的博士导师。此前,埃尔曼已经为英国《国家传记辞典》撰写过艾略特的相关词条,但他身负犹太背景,虽然对这位诗人的作品钦佩不已,却因其中一些反犹太主义的味道而犹疑,没有答应为艾略特作传。后来克劳福德在埃尔曼的指导下,完成了《艾略特作品中的城市与野蛮人》一书。此书初稿拿给艾略特夫人读后,获得了这位夫人的允准,可在书中征引艾略特的作品原文,包括公开发表过和未曾发表的内容。

据克劳福德在“引言”中所述,《年轻的艾略特:从圣路易斯到<荒原>》只是他写作计划的第一部分,假以时日,他还将出版第二卷:《<荒原>之后的艾略特》。

《年轻的艾略特》从艾略特的诞生写起,描绘了一个有着浓厚宗教背景的美国大家族中一个大家庭里最小的孩子,是如何在文化多元、音乐与艺术氛围浓厚、不乏种族矛盾与冲突、位于美国“狂野西部”起点处的圣路易斯城长大的。传记旁征博引,在大量史料与艾略特及其同时期人士作品的基础上,详细描绘了艾略特幼时的教育背景与阅读偏好,家族成员与家族文化对他的影响,先后在哈佛、巴黎、牛津、伦敦等地的求学与游历,与同时期诗人庞德的交游,以及与对《荒原》的写作影响匪浅的英国女郎、艾略特的第一任妻子薇薇安的爱情与婚姻。至于此前备受诟病的艾略特的反犹太主义,克劳福德的态度很明确,不回避,不隐瞒,尽量做到理性而客观,将与此相涉的作品内容放到诗人所处的社会历史背景下去考量。他在“引言”中这样讲:

我不能宣称自己赞同艾略特的一切思想,我也无意掩饰他作品中那些反犹的片段,还有其他一些种族主义或性别主义的因素。那都是根植在他社会环境中的,从未被彻底摒弃。

确实,无论是以上所涉的主题,还是艾略特对于宗教与传统的态度、他在身份认同方面的困惑与摇摆、文学创作的多重尝试以及深刻的自我怀疑等方面,《年轻的艾略特》一书采取的都是尽可能地以史料与作品文本进行客观展示的方法,冷静而不乏同情地一步步铺陈出这位诗人羽翼未丰时遭受的种种磨砺,尤其是来自情感与写作方面的挫折;着重指出了艾略特个人生活中的矛盾与痛苦对于他文学成就的意义,尤其是薇薇安与《荒原》等作品的不可分割的关系。

艾略特违背了父母希望他回哈佛去为人师表的愿望,执意留在伦敦,部分原因在于不愿割舍与庞德等文学界友人的交游,还有一部分原因是因为爱情。据《年轻的艾略特》所记,艾略特和薇薇安认识三个月就结婚了。两个人都喜欢诗歌与跳舞,都醉心于法国文明,相识的时候各自都有余情未了,此外,也都难免病痛的折磨。结婚之前,两人都没有做好准备。这段婚姻是一场冒险,结果变成双方都无法幸免的灾难,最终只得以离异收场。艾略特晚年曾经说过,和薇薇安的婚姻让他心如死灰,正是这种心境之下,他写出了《荒原》。然而,克劳福德并未止步于此,他向读者展现了这段婚姻对于艾略特成就之影响的复杂性:薇薇安的心理、健康等问题,以及她与哲学家罗素的不伦之恋给艾略特造成的羞辱与折磨是《荒原》写作的一部分基础;另一方面,薇薇安同时又是艾略特文学创作方面的知己,她和庞德对于《荒原》写作的鼓励与支持,是这部作品得以问世的重要因素。没有薇薇安的拦阻,或许艾略特不会留在英国;而没有他们年轻而创深痛巨的婚恋,或许也就没有了《荒原》。

这首长诗与乔伊斯的《尤利西斯》、斯特拉文斯基的《春之祭》并称为现代派的三大杰作,分别成为诗歌、小说与音乐中“绝望”主题的代表。欧美文学界的主流声音将《荒原》视为一战之后传统文明世界的崩溃以及弥漫在各国社会中的阴郁、绝望的一种表述;但这首诗在其他文化中的传播与接受却不无差异。至少在中国,《荒原》的内容首先契合的是上个世纪三四十年代中华民族遭逢侵略、国土沦丧、满目疮痍的社会历史景观。1937年6月,赵萝蕤的中译本出版,七·七事变随即爆发,《荒原》在中国读者心目中成了民族灾难的一种隐喻。抗战全面爆发后,北大、清华、南开等高校撤往内地,经长沙而辗转到昆明组成西南联大。艾略特、奥登、里尔克等现代派诗人的作品,也在联大师生跑警报、泡茶馆的间隙中一再引起共鸣。联大自由、开放的学术氛围孕育出蓬勃、多元的诗歌创作,对于民族命运的思索与现代知识分子的自我拷问同为当时的创作主题,形成了中国现代诗歌发展史上的一个高潮。从教师中的卞之琳、冯至,到学生中的穆旦、杜运燮、袁可嘉等“九叶派”诗人,艾略特和奥登对他们的文学理念及个人创作都带来了深刻而绵长的影响。

英国版《年轻的艾略特》出版之际,《卫报》刊出克劳福德的长文《艾略特:征服了世界的诗人,五十年记》。其中谈到一个细节,上世纪八十年代中期他遇到赴英访学的袁可嘉,袁可嘉告诉他,艾略特的作品对自己意义重大,同时,自己也是彭斯诗作的译者。克劳福德也曾为彭斯书写传记《诗人》(The Bard)。他说:

对英国读者而言,彭斯和艾略特相提并论是有些怪异的;但是对于苏格兰人和中国人来说,这种联系很好理解:两位诗人都是传统的继承者,对于传统的理念都混杂着传承与断裂,也都将现代文学与古老的口语文学的遗产结合到了一起。

谈到传统的断裂与继承,现代文学与古典口语文学的融汇结合,穆旦的诗作或许是汉语中显著的一例。这位文学史上将传统与现代理念、古典与白话文结合得最好的诗人,继卞之琳、冯至等人之后,将诗歌中的现代中文语言推到了一个新的高峰。他的《五月》《诗八首》《荒村》等诗作中的意象与表达方式,至今仍被视为艾略特对中文诗歌影响的典型例证;而他本人后半生的隐忍与沉潜,以翻译为业,几乎放弃了创作,或许也可视作《荒原》的另一重现实阐释。毕竟,长诗结尾处的“善谛(平安)”唱响,只是曙光一闪,距离实现还遥遥无际。这首长诗及其作者对人类现代文明的思索,在当今的中国仍有发人深省的意义。

截止《荒原》问世,欧美文学界对于艾略特作品的接受尚未出现定论。对于这位年轻诗人的名望,《年轻的艾略特》一书旨在传达一种不甚确定的感觉。克劳福德希望读者看到艾略特在诺贝尔奖得主、文坛巨匠之外的人性化的一面:

年轻的艾略特毫不神圣,而是伤痕累累,有时也会伤人的。也许他的博学多才引人瞩目,但他毕竟还是一个常有心理冲突,不知所措的普通人。

这位普通人,在瓦莱丽、伍尔夫等家人与友人的口中,不是“T.S.艾略特”,而是内心深处永远藏着点孩子气的“汤姆”。这部传记的第一章,正是从“汤姆”开始。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |