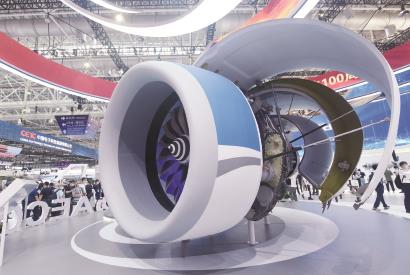

中国航发商发立足上海良好的产业环境,全力推动国产商用航空发动机研制任务。图为中国航发商发研制的CJ1000大涵道比涡扇发动机模型。 视觉中国

瞄准为“陆海空天”高端装备提供引擎,打造“大国重器”,上海正对标世界顶尖水平,发力谋划建设“全球动力之城”。由上海六部门联合制定的《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》昨天对外公布:到2025年,全市将向动力产业投入逾1000亿元研发经费,落地1000亿元重大投资,努力实现动力产业规模突破2000亿元。

从研发可回收使用的商业运载火箭从而奔向“星辰大海”,到研发制造全系列航空发动机;从突破高性能车载动力电池核心技术,到为豪华邮轮、超大集装箱船等提供大功率发动机……新发布的《实施方案》可谓“干货满满”,它所描绘的产业和技术蓝图非常令人憧憬。

动力或者说引擎,无疑是衡量一个国家制造业实力和科技创新水平的重要标志,被普遍看作大国重器“皇冠上的明珠”。建设“全球动力之城”,是上海主动服务和融入国家发展战略的重要举措。作为全市高端装备制造业主阵地,临港新片区已具备发展高端动力集群的基础和优势;同时,全市相关各区也都集聚了一批企业和研发机构,这都为加速建设上海“全球动力之城”奠定了坚实基础。

新发布的《实施方案》,是由市经济信息化委、临港新片区管委会、市发展改革委、市科委、市国防科工办、市国资委等六部门联合制定的。同时,文件中一系列具体任务的落实,除了市级部门外,也涉及浦东、崇明、宝山、嘉定、青浦、松江、闵行、奉贤、金山等区,足以看出打造“全球动力之城”是一项牵动全市各方面的重要工作。根据《实施方案》,将以临港新片区为核心区,牵引奉贤、闵行、嘉定3个区的“动力干线”,延伸联动长三角,构建航空、航天、汽车、海洋、能源(“空天陆海能”)动力产业体系,全力打造集研发设计、高端制造、集成服务于一体的世界级动力产业集群,让“引擎经济”真正成为经济发展的引擎。

《实施方案》提出,到2025年,上海要初步在世界上树立响亮的“全球动力之城”品牌,累计实现相关重大项目投资1000亿元以上,研发经费投入1000亿元以上,力争动力产业总体规模达到2000亿元以上;到2035年,上海将围绕动力产业,建成创新策源基地、卓越制造基地、综合服务基地、绿色示范基地、人文体验基地“五大基地”,成为彰显科技硬实力和人文软实力的“全球动力之城”。

围绕这一系列目标,《实施方案》在航空、航天、汽车、海洋、能源5个领域,提出了一批突破技术和产业瓶颈的重点任务;聚焦基础材料、基础工艺、基础零部件、基础软件4个基础环节,将实施创新策源提升行动,筹建船舶动力、商用航空发动机、燃气轮机等国家级创新平台。

值得一提的是,上海建设“全球动力之城”、研制“大国重器”,一方面突出高水平科技自立自强,同时也将坚定不移深化对外开放,注重集聚全球资源。《实施方案》提出,要积极融入全球产业链,吸引国际高端人才、技术、资本前来落户,并通过中国国际进口博览会、中国国际工业博览会等重大平台,争取全球动力行业领军企业在沪设立功能总部、研发中心等。此外,对于本土龙头企业,上海也将支持其拓展海外布局,向世界输出澎湃的“中国动力”。

作者:张懿

编辑:钱亦琛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。