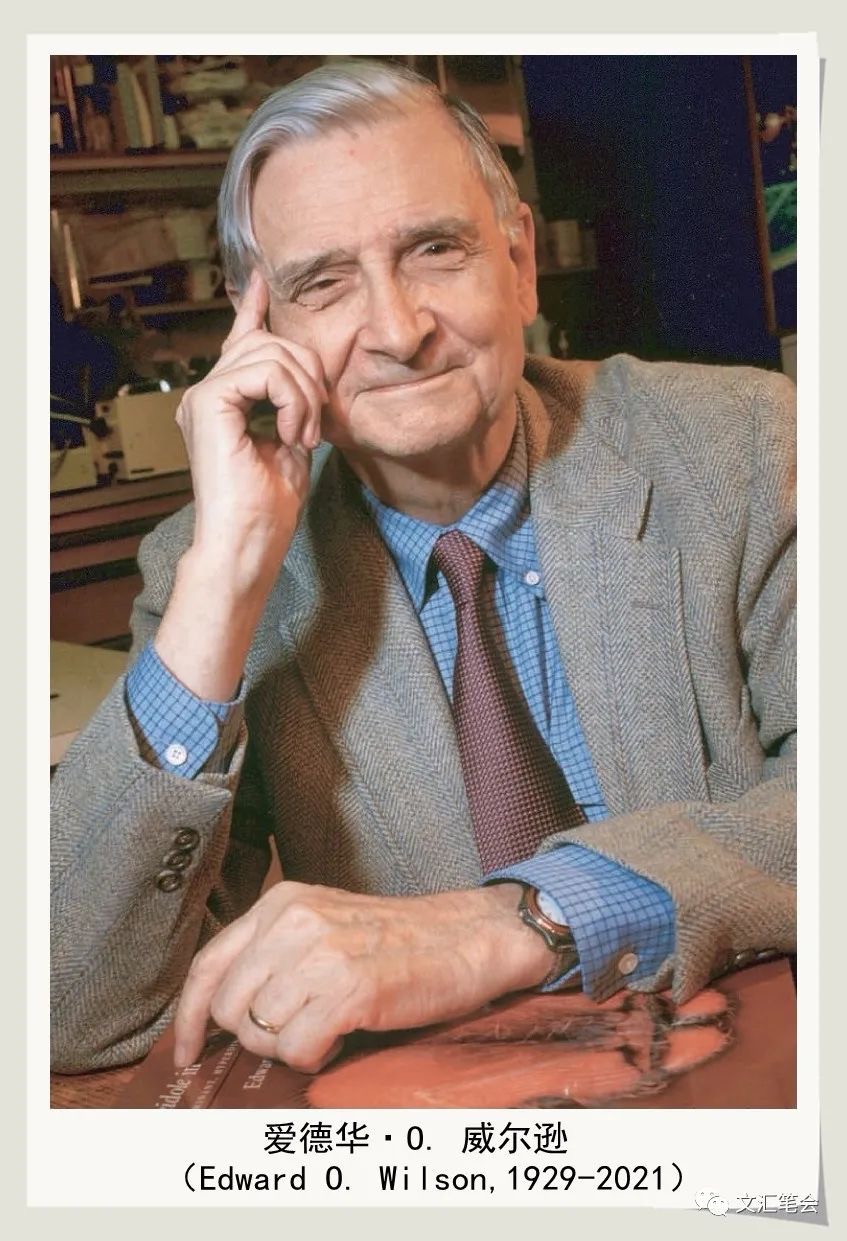

2021年12月25日,著名保护生物学家洛夫乔伊(Thomas E. Lovejoy,1941-2021)和最会讲故事的汉学家史景迁(Jonathan D. Spence,1936-2021)去世。27日下午,从“三叠纪”微信朋友圈读到消息,当今最伟大的博物学家爱德华·O.威尔逊(Edward O. Wilson,1929-2021)于26日去世。真不敢相信,这些天是怎样的日子?

威尔逊是我们这个时代博物学的符号和见证。他在,博物学在!立即想到杨时的一句诗:“清江渺渺绿浮天,博物无人继昔贤。”西方博物学从亚里士多德、塞奥弗拉斯特、老普林尼、格斯纳,到培根、G.怀特、布丰、林奈、康德、达尔文、梭罗、华莱士、J.赫胥黎、迈尔、劳伦茨、S.古尔德,构成一个连绵不绝的学人链条,“博物学传统”对人类认知一直发挥着重要作用,在当下顽强地平衡着还原论强势传统。这些大贤早就谢世,现在威尔逊也走了,面对复杂的世界和条块分割的学术,谁来弥合分裂,谁来指引刚有复兴迹象的博物学文化走向?

胸怀远大,深入“敌营”

美国科学史家、曾任科学史学会主席的法伯(Paul L. Farber,也在2021年去世)在《探寻自然的秩序:从林奈到威尔逊的博物学传统》最后一章“作为通才的博物学家威尔逊”中简要描述了威尔逊的贡献,比如:跨越组织层次考察生物种群、拯救生物多样性、与麦克阿瑟合作研究岛屿生物地理学、沟通数理和还原论传统与博物学传统、将达尔文的演化论推进到一个新阶段、提出社会生物学的设想、促进科学与人文的沟通。作为一名资深博物学家,他也时常被误解,“具有讽刺意味的是,作为博物学传统的伟大捍卫者的威尔逊,却帮助发展了否定博物学价值的研究”(法伯,第134页)。

上世纪70年代中期,威尔逊的“社会生物学”遭受普遍误解,有示威者用高音喇叭叫喊,要求他辞职。1978年受教母级文化人类学家米德(Margaret Mead,1901-1978)的邀请威尔逊在美国科学促进会年会发表演讲。不但有七八人举标语抗议,还有一名年轻女子跳上讲台往威尔逊头上泼水,高呼“威尔逊,你脑袋进水了(Wilson, you’re all wet)!”威尔逊忍受着,保持了应有的风度,没有要求那女子离场,更没有报警。威尔逊赢得了长时间的掌声。

哈佛大学比较动物学博物馆的两位同事、左派学者古尔德和路翁亭(Richard C. Lewontin,1929-2021)甚至也极力反对威尔逊。从更宏大的尺度看,也许路翁亭反对“还原论”有道理,但他表现得有些冒进、挑剔。路翁亭某种意义上是“哲人科学家”,举止充满了批判性,而威尔逊是“博物科学家”,表现得更宽容,更务实。

几十年过去,时间消除了人们的疑虑,威尔逊非凡之处恰在于视野广阔、见解独到,他努力吸收对立阵营还原论的新成果为己所用。他并没有遗忘、消灭自己的博物学立场,反而沿着布丰、康德之路,把极具包容性的博物学推进到一个新阶段。威尔逊是少有的能够“深入敌营”的勇士,就如数学家曼德尔勃罗特(B.B. Mandelbrot,1924-2010)能够欣赏汤普森(D'Arcy W. Thompson,1860-1948),从博物学阵营汲取营养从而提出分形概念,推动了复杂性研究一般。

在这个时代,能够坚持作为博物学家、把自传的书名确定为《博物学家》就已属不易,又能向“敌人”学习用来改进自身学科,可谓难上加难。威尔逊可谓亚里士多德以来把自然主义贯彻到底的最坚定学者。巧的是,自然主义者(naturalist)与博物学家在英文中是一个词。威尔逊没有背叛博物学,“在我心底,我终身都是名探险博物学家。”(In my heart I will be an explorer naturalist until I die)(《博物学家》,中信出版集团,2021年,第445页)

在《创世纪》中,威尔逊说:“社会生物学研究融合了博物学和遗传学”(《创世纪》,中信出版集团,2019年,第93页),对群体选择过程的解释,要以博物学观察和实验室研究为基础(第98页)。这个总结并无太大新意,只不过重复了F.培根(1561-1626)近代早期关于学术改革的呼声。培根用的拉丁词组为historia naturalis et experimentalis,翻译成英语为natural and experimental history。培根呼吁通过博物学(对应于自然的探究)和新兴起的实验研究,而抵达真正的学术“natural philosophy”。

从培根算起,四百多年后,人类获得基本知识的手法并没有改变。培根讲了两件事,可否删除一个或由一个完全代表两者?不可以!在今天,要特别强调博物学扮演着重要角色,因为实验研究人们都很重视,不需要再额外强调。前者关注生活世界的复杂性和多样性,提供宏观视野和成功标准,后者追求深度,揭示背后规则,保证限定条件下现象的可重复性。归纳与演绎、猜想与反驳在其中交叉进行,畅行无碍。

“人类世”三部曲

威尔逊著作等身,除了较专门的蚂蚁专著和论文之外,大部分都界面友好,可读性强。如果没时间细读他的所有作品,又急着得到操作指南,建议阅读《半个地球》和《创世纪》这两部最近出版的“小册子”。

其中前者是威尔逊“人类世”三部曲中的最后一部。“人类世”是从地质学的角度提出一个概念,在地层学中还没有完全确立,或者说还有争议,但其他领域的学者已经迫不及待地采用它来叙述问题了。威尔逊也不例外。三部曲第一部为《对地球的社会征服》,大意说人这个物种借助其罕见的社会组织形式,完成对大自然的征服。第二部《人类存在的含义》叙述人类是环境中的一个自然物种,但创造了新的环境,可悲的是,人的肉体和心灵均无法很好地适应新环境。在人类世中,人这个物种的适应性非常差。第三部《半个地球》则坦言,人类应当把行星表面的一半交还大自然,只有这样做未来才有希望。为何是一半而不是四分之一或三分之一?一方面有生态保育上的考虑,一方面有心理层面的考虑。保育的窗口正在关闭中,如果不抓住机会,可能陷入万劫不复境地。

“半个地球”,是一个目标,是一种口号,是科学也是政治。这一观点,体现了威尔逊特有的智慧:表面模糊,但定性上准确,便于公众理解。在实际操作中它暗示人们开发利用大自然,要留有余地;留多少?至少留一半!这一原则应当还原论地层层加以落实,以确保整个盖娅生态系统处于安全状态。

在《半个地球》的结尾处,威尔逊总结道:“千言万语汇成一句话:不要再继续伤害生物圈。”伤害自己生存的环境?作为理性的动物,怎么会走到这地步?除人以外还有别的物种如此无知、放肆、道德败坏?没有。对人而言,一切皆以文明、科学、理性进步的名义进行,结果却走向反面。这表明,过去长久坚信的价值观出了问题。人类要对自己的道德观念进行一次大调整,要对其他生命形式许下重要承诺,要保护孕育了人类文明的荒野。荒野没了,人类历史也就终结了。不过,威尔逊也提醒,此时不要迷恋不靠谱的宗教信条,也不要陷于无聊的哲学论争。哲学并非没有用。要通过博物实践、科学研究归纳出基本的伦理信念。如果“自私的基因”可以成立的话,利他主义也是人的一项本能。对“博物者”(中国古代就有这一概念,它对应于naturalist),这并非什么全新的思想,达尔文就有这样的想法,民间谚语也与此呼应。达尔文在《人类的由来》中已经清晰论述了组织与道德的力量,威尔逊相信前辈的远见。

“还是曾经的那个少年”

威尔逊成名后,深爱读者喜爱,笔法愈加成熟老练、富有创意。

在《论契合:知识的统合》中,他讨论启蒙运动、科学兴起,从基因到文化,从社会科学到艺术阐释,一直讨论到伦理和宗教。威尔逊明确拒斥康德、摩尔、罗尔斯之哲学的先验成分,他们是因为不知道现代生物学和实验心理学才提出那样的观点。威尔逊驾轻就熟地评论怀疑论、“自然主义谬误”关于“是”与“应当”的不可能推演。他进一步犀利地指出,宗教从它的主要盟友“部落主义”那里汲取力量,甚至许多宗教也是通过自然选择演化出来的。

在《生命的未来》中,他虚拟了与梭罗的通信,他站在那里,只为了一个目的:“成为一名彻底的梭罗信徒”:“我们跨越150年直接交流,这是不是很奇怪呢?我倒并不认为。如果主题是博物学,这种方式也就不奇怪了。”“梭罗,一名彻头彻尾的博物学家,你应该喜欢这个生物多样性日(Biodiversity Day),这是我们为了纪念你而在最近举行的。”(《生命的未来》,上海世纪出版集团,2005年,第7-8页)在论及遗传工程时,威尔逊说:“我们所面临的问题是:在未来的几十年中,如何在养活数十亿新增加人口的同时,也能够拯救其他的生命,而不会陷入威胁其自由与安全的类似‘浮士德交易’的陷阱中。”(《生命的未来》,第142页)

威尔逊的专业领域是蚂蚁,一类小小的昆虫,一生中他描述了四百多个新类群。在《给年轻科学家的信》中,威尔逊说蚂蚁在一亿多年前就出现了,1966年已经找到9000万年前的蚂蚁化石,它们完好地保存在琥珀中。蚂蚁小得可怜,似乎不值得为其奉献一生,但是地球上蚂蚁的总重量大约与全人类的体重相当,因为它们多极了。威尔逊不但描述了新种及其生态,还研究了昆虫信息素,开启了全新的科学领域。

他怎么会对人以外的其他小动物感兴趣?一切的一切可以上溯到美国佛罗里达天堂海滩那个少年。七岁的威尔逊凝视水中的大西洋棘水母,端详着它。从这个少年的专注,可以设想博物学家是如何诞生的。“在关键时刻获取丰富的实践经验,而非系统知识,才是造就博物学家的重要因素。所以说,最好先当个野人,什么学名、解剖学知识,都不知道也不要紧,最好能先花上大量时间去随意探索和做梦。”(《博物学家》,中信出版集团,2021年,第11页)这当然不是威尔逊一个人的看法,海洋博物学家、《寂静的春天》作者卡森也非常认同这一点,她说童年时光是培育感情和感觉沃土的大好时期,而种子将从沃土中长出。

还是在天堂海滩,威尔逊因为钓上的一条鱼的背鳍扎坏了右眼,后来又影响了听力,这些似乎注定了他不可能成为博物学家,但事实上这些仅仅限制了一些可能性。1940年,威尔逊十岁,小学老师在家长信中说:“威尔逊颇具写作天赋,而且当他把这种天分和他广博的昆虫知识结合起来时,能够创造出极佳的成果。”(《博物学家》第70页)大约就在这个时候,威尔逊迷上了蚂蚁。从后向前看,这位小学五年级教师简直神预测!写作、蚂蚁、成果!就写作而言两次获得普利策奖算是一个证明,就蚂蚁研究而言,他是世界头号选手。

按照这个路线,1943年,14岁的威尔逊受邀请担任童子军夏令营的博物学顾问,“当年心中只有博物学”(《博物学家》第97页)。1945年,快要入大学时,威尔逊觉得必须严肃面对未来的职业规划。对昆虫的热爱是无疑的,但是研究哪类昆虫呢?“我不考虑蝴蝶,它们太有名了。”斟酌再三,他决定研究亚拉巴马州的蚂蚁。这一选择得到国家自然博物馆蚂蚁专家史密斯的肯定。在哈佛大学读本科时,1952年威尔逊与好友艾斯纳把整个暑假用来研究昆虫。他们开着十年前出厂的老雪佛兰,从麻省朝北向安大略开去,横越北美大草原上的几个州,来到蒙大拿及爱达荷,再从那里到达加利福尼亚、内华达、亚利桑那、新墨西哥,然后沿海岸返回学校。他们俩“好似博物学游民”,生活在世界边缘。此次考察,他们目睹了北美洲主要的生态系统,奠定其野外生物学的终生热情。1953年威尔逊成为幸运儿,获得研究生特别奖助金,借助此资助他终于有机会前往古巴考察。之后,成功之路无法阻挡。1955年威尔逊从哈佛大学毕业,担任助理教授,1958年接到斯坦福大学的终身教职(副教授)聘请,但是最终还是母校哈佛给了他终身教职,从此再也没有离开过哈佛。

是什么成就了当代最伟大的博物学家威尔逊?是好奇心,是对昆虫的无尽兴趣。看着他的传记,他写的每一部书,都会得出这样的结论。“还是曾经的那个少年”,天堂海滩盯着水母的那个小孩。安德森说:“我们生来都是博物学家,随后的发展取决于每个人的机会、环境和境遇。”博物学家?词太大,承受不了,“博物者”可能更合适,人人都有博物潜质。想一想,是谁是什么让我们遗忘了博物学,变得对大自然冷漠?

2021.12.28

作者:刘华杰

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。