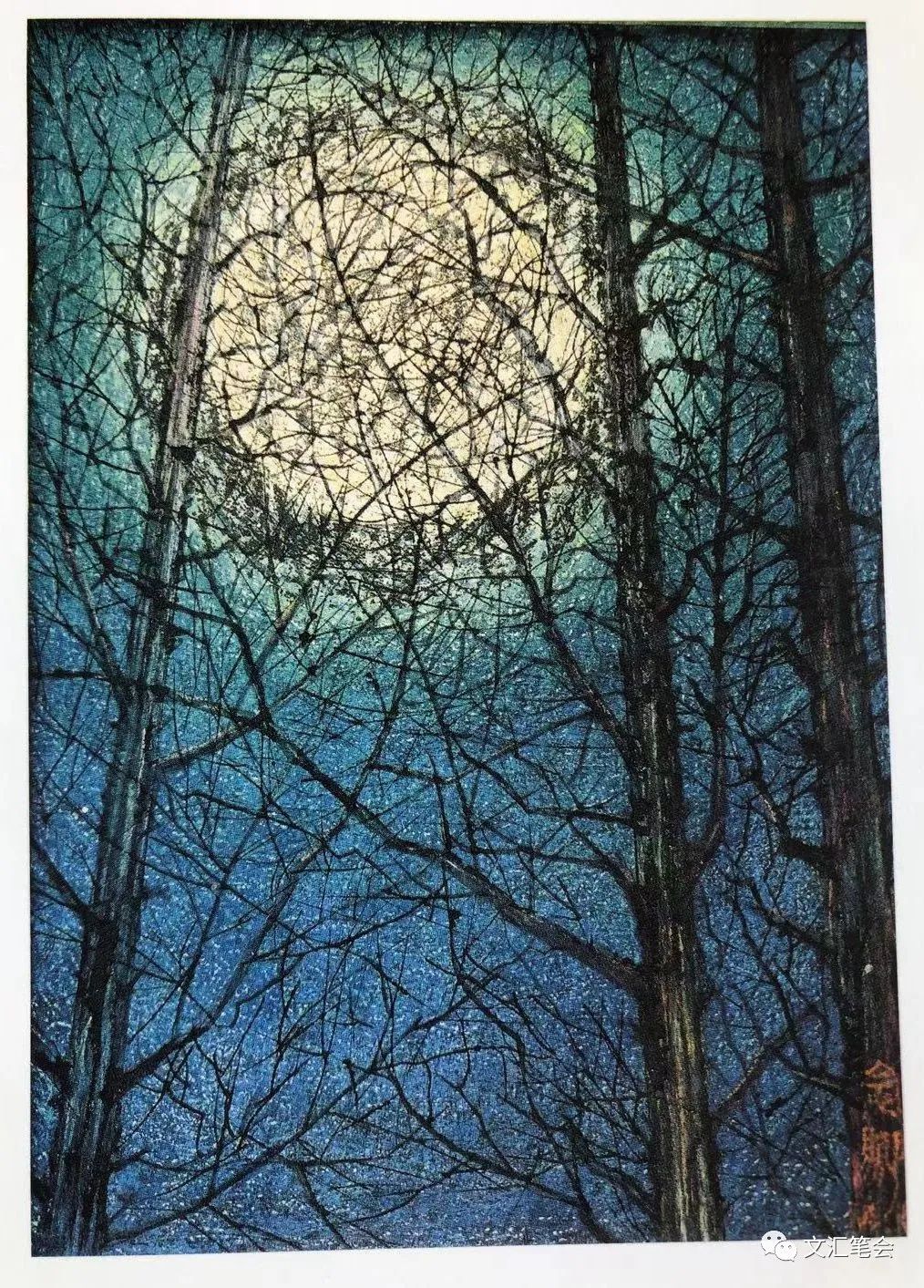

本文配图均为作者绘画作品

严格来说,我一生做了三件事。

一是编祖父《章太炎全集》,其中《章太炎演讲集》上下册、《章太炎医论集》系我编订,由此形成了《沪上春秋——章太炎与上海》《我的祖父章太炎》《我所知道的章太炎》《后死之责——我与祖父》《面壁集》五本专著。二是两岸关系研究,形成了《两岸关系与中国前途》《两岸关系与中国崛起》《统一探究》《论统一》《我与两岸关系三十年》五部专著。其他形成的编著无论也。这两项工作几乎占满了我整个人生,如同在不断地爬山,过了一山又一山,这是我不得已为之的事业。而我一生真正喜爱的却是绘画,这是我自幼的爱好,贯穿了我小学中学、充当教员、十年动乱,直到粉碎“四人帮”,戛然而止。进入上海社会科学院后,我虽然没有机会作画,但对绘画的钟爱,对美术的兴趣,对国家美术事业的关注,丝毫未减。这种爱,发乎内心,是与生俱来的一种基因。

我曾经将早年的绘画作品,请好友拍成照片想留作纪念。朋友们觉得仅仅拍成一册照片集可惜了,他们干脆为我印制成一本画册,上面由张森先生为我赫然题写了“章念驰画集”五个大字,这是三十年前的事了。但我实在够不成画家,羞于见人,也很少送人。

我大概是六七岁爱上绘画的,当时只是喜欢看绘画作品而已。我们家大概最不缺少的就是书籍,而我叔父的书房兼卧室,更是摆满了各种进口的杂志与书籍。1947年他从交通大学毕业后去了美国,他的书房成了我成天泡在那里的天堂,饱览了各种现代的书籍与图片,尤其是欧洲文艺复兴时期的经典作品,虽然看不懂内容,但图片上的人物与风景,深深刻印到了我心灵之中,建立了对绘画艺术的欣赏能力。于是我养成了涂鸦的爱好,涂涂画画,临临涂涂,临了不少人体与风景,但不知怎么给父亲瞧见了,虽无责备,但还是让我大窘。

读小学时,美术老师姓陈,是一位老太了,却很懂美术,她带我们静物写生,也到公园写生,我的一幅中山公园写生还得了校一等奖。她还带我们去访问老画家,我清楚记得去过冯雪父老画家家,冯老给我们介绍自己作品。这些如种子种到了我们心田里。初中在育才中学,美术则乏善可记。而高中(我读的是师范)的美术老师姓鲍,也很懂美术,尤其有一副艺术家派头,还带我们去他家看他的收藏与作品,我的石膏像素描及透视基本功是他传授的。

师范毕业后到民办小学任教,有了很多业余时间,基本上都用在绘画与阅读上。文化的饥渴让我惶惶不可终日,尤其像我这样的家庭背景子弟,左不得,右不得,只有从事绘画与乐器,才是有益无害,也是唯一出路。所以十年动乱,出了不少画家与音乐家。没有经历过这段历史的人,是无法理解这现象的。

于是我在业余练素描,临摹名作,到处写生,自己制作了一个油画箱,背着它到处走,穿着一身脏兮兮的“工作服”,骑着一辆破自行车,从大街到田头,旁若无人地自由自在作画,自得其乐,自我欣赏,不可救药地沉迷于绘画之中,心里非常充实。虽然我一无所有,没有学历、地位、金钱……但我为有这小小的一技之长而感到自豪。世界给了我这样小小的角落,让我不至于完全看不起自己!

十年动乱中,我落得了不少清静,但还是去帮写大标语,倒有了许多意外收获,绘画专长大大派了用场,至少绘画的颜料可以不用花钱了,画剩的颜料比比皆是。于是我自制了油画的纸板与工具,形成自我一派的绘画风格。我在绘画的用笔上完全自说自话,不按章法,没有套路,居然几乎不用笔,而完全用刮刀制画,连水粉画也如此。绘画最讲究笔墨,讲究用笔用色的方法,不入其门,无从下手。因为我没有受过正规教育,所以逼着自己去闯出一条路来。这恰恰符合我的性格,独来独往,无拘无束,随心所欲,天性追求一种自由自在。

我用心用力绘画,从来没有想过当职业画家,从绘画中讨口饭吃,而完全是为了满足精神上的需要,满足与追求对美的渴望,去填补这个岁月中精神的贫乏,让生命更加精致。绘画必定画你认为最美的事物,绘画过程就是反复欣赏你绘画对象的一个过程,尽量地汲取这种美丽与情调,这是何等幸福。所以懂美术的人多了一种福气,这就是“眼福”!

一张油画写生,我一般只用二三小时,时间长了,我没有条件放置,出去写生一天,往往可以完成两幅,但这是很累的活。有一次去苏州写生,恰遇赵丹一行,他在绘画方面与我们共同语言颇多,也没有一点架子,使这次写生特别有趣。有一次去常熟写生,在兴福寺,上午完成一幅,下午再画“兴福寺早春”,收尾时我想等夕阳来统一一下画面,画友们纷纷先走了,我一个人直画到太阳落山,回去的公交车没有了,我背着画箱,一个人慢慢走回常熟市区。此一幕仿佛犹在昨天,但竟是四十多年前的事了。这幅《兴福寺早春》,后参加了上海市的一个画展,展毕,发还作品时,被“有识之士”趁机拿走了。我挺怀念这幅作品的,好在那个时代画是不值钱的,不像如今作者要呼天抢地去报案了!当年画幅画送人,向人索求一幅画,都是很普通的事,从来不讲钱的!而如今却恰恰相反了。那时画风很好,经常相互观摩,魏景山往往一口气闷头画画,而陈逸飞则边画边与人们打招呼,很会与人互动,而俞云阶则严肃无比,我的写生作品好几次被他留下,给人作示范。

回想我的绘画岁月,虽然穷,没地位,也没有什么成就,但这是一段很美好很开心的经历,以后再忙再累再也没有这种打心底里来的开心了。但我这么钟爱绘画,我没有画过国画,因为我不知怎么入门,而国画最讲究笔墨,怎么用笔,怎么用墨,很难无师自通。我虽有一个长辈是大画家——上海中国画院创始人之一——张大壮先生,他是我祖父唯一的外甥、我的伯父,他为人谦逊低调,常说“做人要让人,笔头不可让人”。我想跟他学画,他不允,他说:“你是我们章家后代唯一从文之人,你要相信眼前的日子一定会过去,将来你祖父许多后事要你去完成,眼光要放长一点,不要学我,画画难有出息!”是啊,当时九儒十丐,生活寒酸之极,他们的作品是美轮美奂的,但他们生活是寒酸穷困的,所以我没有选择当职业画家。但我常常看大壮先生作画,这种笔法与技法,如果没有亲授真是不得其门的。但国画的白描我还是认真练习过,是临摹赵坚先生送我的赵宏本先生的宣纸线装《孙悟空三打白骨精》,上面还有作者签名,这也是很好的享受。

1979年我进入了“高等学府”——上海社会科学院历史研究所,开始是从事我祖父太炎先生的专题研究,后从事两岸关系研究,这些研究工作吸干了我所有精力。记得刚入社科院时,领导训话说:“你们这些科研人员,如果做做其他事,在报纸上写写小文章,只好请你们另谋高就——去中学教书吧!”这句话吓得我只好夹着尾巴做人,割了美术爱好的这条尾巴。

但有一次我应工会要求,给院员工美展交作品,画了幅《历史研究所前的古杏》。我每天进出历史所,小径旁有三棵古杏。冬天,杏叶尽脱,露出张牙舞爪的枝条,密密茂茂,企图挡住去路,它们既见证了历史,但也无法阻挡历史。我用张黑版纸用油画棒用蓝色涂满底板,上端是一个昏黄的大太阳,三棵枯枝银杏挡在太阳与天空之前,树与树枝是我用刮刀刮出来的,层次分明,树枝有力,是冬似春……这幅作品在上千人的社科院中竟获得了一等奖。但这也是我最后一幅绘画!

我虽停止了作画,但我对美术的爱好与关注并没有放弃。

我自幼在叔叔的书房中饱览欧洲文艺复兴各种作品,长大后饱览苏联现实主义作品,笔法固然单一,但人是人、物是物,历史人物与现实人物饱满英伟,陈逸飞在美国走红的,也是这一类作品。

回顾一生,先后从事历史研究与两岸关系研究凡四十年,也算“著作等身”,而我最钟情的还是绘画。但我已跑不动了,也画不动了,再也不能站在田野上绘画了,只能将我这段经历——没有成就的经历,记下来,孤芳自赏了。

写于2020年12月31日

作者:章念驰

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

来源:文汇笔会

*文汇独家稿件,转载请注明出处。