本文节选自华中科技大学出版社即将出版的《写作的暗房:杜拉斯传》(黄荭著,“笔会”获授权首发)。这本传记着力想还原的,是印度支那湄公河畔的玛格丽特如何“生成”纸上的“杜拉斯”的过程,展现的不仅仅是杜拉斯自身的传奇——那些剪不断、理还乱的爱恨纠葛,更是一个朴素的、关于写作的故事,看女作家如何用文字构筑起自身的神话,一点点垒起抵挡时间侵蚀的堤坝。图为《琴声如诉》法语版封面

20世纪五六十年代,法国文坛出现以阿兰·罗伯-格里耶、娜塔莉·萨洛特、米歇尔·布托、克洛德·西蒙等为代表的“新小说派”,公开宣称与巴尔扎克为代表的19世纪的现实主义传统决裂,从情节、人物、主题、时间顺序等方面入手,致力于探索新的表现手法和语言,以挖掘事物的真实面貌。在《怀疑的时代》中,娜塔莉·萨洛特指出:“时代的怀疑精神是小说家不得不尽他‘最高的责任:不断发现新的领域’,并防止他犯下‘最严重的错误’:重复前人已发现的东西。”他们不结社,也没有共同的文学宣言和纲领,只是这一批思想和倾向相近的作家大多都在午夜出版社出版他们的作品。

午夜出版社于1941年创立,这家出版社思想解放,很快就成了一群年轻作家尝试小说革新的实验场所。尤其是1955年阿兰·罗伯-格里耶担任午夜出版社的文学顾问后,这家出版社自然而然成了他为新小说派摇旗呐喊的主阵地。

就整体而言,新小说派在思想上受弗洛伊德心理分析学、柏格森的直觉主义、胡塞尔的现象学的影响,在文艺上继承了意识流小说和超现实主义的观点及创作方法。在被贴上“新小说派”标签的作家笔下,小说的情节不再完整清晰,时间顺序被打乱,内容缺乏确切性,现实与梦境随意切换交织,对所反映的客观事物往往也不作任何处理与编排,只是如实记录,忽略对人物的刻画,但对物的描写却极尽所能,往往采用“中性”词汇以免沾染上主观色彩。就像阿兰·罗伯-格里耶在《为了一种新小说》中说的那样:既然“世界既不是有意义的,也谈不上荒诞,它存在着,仅此而已……因此小说家的任务就是写出眼前所见的事物”。

传统小说是对现实的浓缩,常采用全知视角,有头有尾,讲述一个完整的故事。而“新小说”则是对现实的截取,常采用中立的、局外旁观的多重视角,用冷静、准确、像摄影机一样忠实的语言对人生的“一瞬间”进行记录。淡化情节、淡化人物,注重对事物的客观描绘,用一个更实体、更直观的世界,去消解人为赋予世界的意义。虽然情节简单,往往会挪用通俗小说或侦探小说中的元素,但因为叙事打破了时空束缚,大量运用场景、细节、断片,难以再拼凑出完整的、有连贯线索的故事,只能靠读者自己在迷宫般的(互)文本和(潜)对话中发挥想象,对“不确定的世界图景”作出自己的分析和判断。尽管新小说的人物往往缺乏个性,内容也多为生活琐事,但小说家常使用词语的重复、不连贯的句子、跳跃的叙述和文字游戏,把语言试验推到了极致,从而使作品变得晦涩不明。

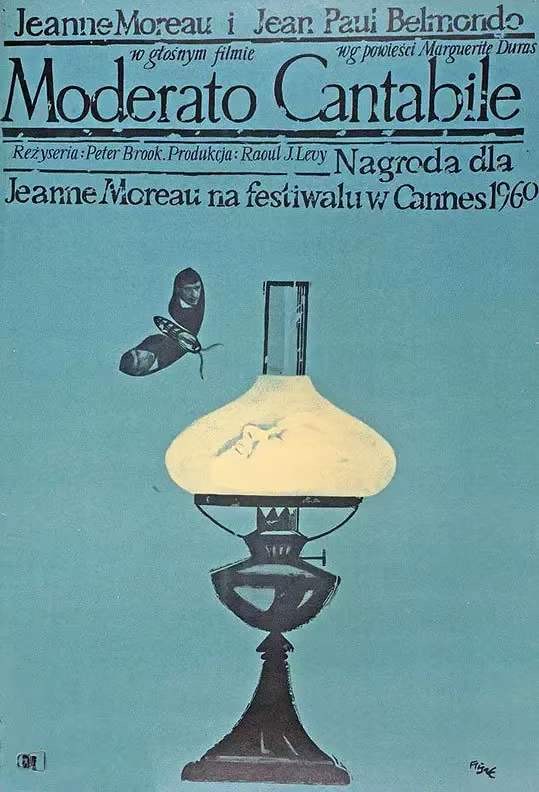

《琴声如诉》电影海报

在某种程度上说,《琴声如诉》是玛格丽特·杜拉斯为新小说和午夜出版社量身打造的,不仅午夜出版社社长热罗姆·兰东(Jér?me Lindon)多次热情邀请杜拉斯加盟午夜,阿兰·罗伯-格里耶更是花了两年时间游说,尤其是当后者读到《琴声如诉》的开头,杜拉斯以短篇小说的形式发表在莫里斯·纳多(Maurice Nadeau)的《新文学》(Les Lettres Nouvelles)杂志上。罗伯-格里耶被这女作家短短几页所营造出来的浓郁的悲剧氛围震撼到了,“叙事的力度中蕴藏着一种颠覆的力量”,他鼓励她从另一个“不那么传统”的方向继续写下去,并且很明确地建议她删掉几段报刊上那类幼稚煽情、你侬我侬的文字,杜拉斯听从了他的建议,花了三个月时间就写完了罗伯-格里耶跟她“私人订制”的小说。

创作《琴声如诉》对杜拉斯而言,是一次“深层次的断裂”,“渐渐地,她的内心与世隔绝,被一种更广袤的孤独所占据。此后,她的每一部作品都像是一出拉辛的悲剧,像是在幽暗的迷宫里又跨出了一步,饱含着凌驾于一切之上的命运的力量。她未来的作品的语言将一次又一次重复,成为想象出来的跳板,触及事物的终极奥秘,同时甩掉风景、肖像与描写,直接奔向核心与要害。”杜拉斯不像以前那样写作了,她的语言变得越来越简洁凝练,字数越来越少,沉默越来越多,一切都在明与暗、进与退、遗忘与重复、孤独与等待、欲望与背叛、爱情与死亡之间纠缠。人们把她归入新小说派,归入“目光派”,因为她的视觉写作将读者置于窥视者的位置,有点像罗伯-格里耶的《橡皮》和《嫉妒》。

《琴声如诉》的扉页写着“致G. J.”,他是玛格丽特·杜拉斯当时疯狂爱着的情人热拉尔·雅尔洛(Gérard Jarlot),“一个英俊、阴郁、迷人、古怪、学识渊博的男人,职业是记者,也是个作家”。一个“说谎的男人”,一个情场老手。“二十岁就出版首部小说《白色武器》的天才作家,但他已经结婚,是三个孩子的父亲。他是维昂和阿拉贡的朋友,喜欢爵士乐和艺术;他的生活是一辆疯狂的赛车,带着他的情人呼啸而过。”1955年圣诞节,母亲去世前夕,玛格丽特在一场节日舞会上结识了热拉尔·雅尔洛。她四十一,他三十三,两人相差八岁。他们在一起说了很多话,舞会结束他提出送她回去,她拒绝了。他不死心,从朋友那里打听到她的地址,给她写了一封信,上面写着:我在某某咖啡馆等你。他等了八天,每天都来,在咖啡馆呆上五六个小时。杜拉斯每天都出门,但故意不去约定的咖啡馆一带,“我非常渴望新的爱情。第八天,我走进了咖啡馆,就像走上绞架一样。”他在等她,对她说他会永远等下去。她信了,他们在咖啡馆谈情说爱,把酒言欢,喝到烂醉如泥。他们一起做爱,喝酒,疯狂的爱情:暴力、酒精、情欲。玛格丽特受到了双重诱惑:迷恋他健硕的肉体,也无法摆脱对酒精的依赖。

《琴声如诉》脱胎于他们的故事。故事是从一节钢琴课开始的,孩子每周五到钢琴老师家学琴,年轻的妈妈始终陪着,孩子聪明且有音乐天赋,但在专制的母亲和刻板的老师面前总表现得异常沉默、异常顽固和叛逆。

那一天,楼下街上突然传来一声女人的呼叫,不远处的咖啡馆里发生了命案:一个女人死了,凶手是她的情人,男人显然还爱着死去的女人,而女人也显然是甘心赴死。第二天,妈妈又带孩子去滨海大道散步,走过第一道防波堤,来到第二拖船停泊港,又来到钢琴老师那栋大楼前面。孩子问不学琴,为什么还来这里?妈妈说,为什么不?就当散步。母子俩走进那家咖啡馆,走到柜台前,只有一个男人在那里看报。她要了一杯酒,又要了一杯酒,抓着酒杯的那只手抖个不停。那个男人放下报纸,开始和她搭讪,“她并不觉得有什么可奇怪的,不禁又意乱心慌。”他们聊起前一天发生的那桩命案,为什么两个相爱的人,会用这么惨烈的手段去解决“爱情的难题”?为什么一百多年过去,“包法利夫人”依然还要选择“一死了之”?

她,安娜·戴巴莱斯特,进出口公司和海岸冶炼厂经理的太太;而他,肖万,冶炼厂的职工,他曾在经理在家中举办的一年一度的招待会上见过她,“穿了一件袒胸露背的黑色连衫长裙”,在她一半袒露在外的胸前,戴着一朵白木兰花。这已经是另一个故事的开端,两人不知不觉宿命般地走上了命案中那对男女曾经走过的路。木兰花树在这个时节,“花开得太盛,在夜里让人做梦,第二天还要使人病倒。”不能承受的花香,不能承受的欲望,又一个“爱情的难题”。

或许只是不想重复一成不变的生活,一个个寂寞空虚的日子,接下来的七天,他们每天在咖啡馆见面,有时候聊天,有时候沉默,一杯接一杯地喝酒。“我是不能不来。”“我来,和您的理由一样。”暗夜里,隔着围墙、隔着铁栅栏的爱在滋生,宴会上的女人心绪不宁,男人孤独的身影在铁栅栏和海滩上走了几个来回。同样绝望的爱情。

最后,安娜·戴巴莱斯特太太一个人去了咖啡馆,她说:“这个星期以后,我就不来了。”“这样,肯定比较好,”他回答。她说,我坚持不下了。男人说,我也累死了。工厂的下班时间快要到了,咱们再也没有多少时间了,他说。她说,我害怕,但她终于吻了他,他们的嘴唇叠在一起,“冰冷颤栗的手按照葬礼仪式紧紧捂在一起一样。”他说,我真希望您死掉,她回答,已经死了。心已死,就这样,她亲手埋葬了刚刚萌芽的爱情,感情走到了危险的边缘又无奈地绕了回来,回到循规蹈矩的生活,回到她母亲和妻子的角色。

王道乾在《琴声如诉》的译后记中这样阐释女作家的文学主题:“玛格丽特·杜拉斯小说中展现的世界,简括说来,就是西方现代人的生活苦闷、内心空虚,人与人难以沟通,处在茫然的等待之中,找不到一个生活目标,爱情似乎可以唤起生活下去的欲望,但是爱情也无法让人得到满足,潜伏着的精神危机一触即发,死亡的阴影时隐时现。”其实,杜拉斯小说中的人物一直都在可怕的现实和无望的等待中挣扎,像《道丹太太》中的门房太太和清道夫加斯东、《工地》上没有姓名的一男一女,《广场》上的旅行推销员和年轻女佣,《昂代斯玛先生的午后》……

杜拉斯把一些渴望对话、默默等待的人物写进小说、搬上舞台(《广场》于1956年被改编成戏剧在香榭丽舍剧院演出,《成天上树的日子》1965年在奥岱翁剧院上演),关心这些“现实的涌动,记忆的涌动”。去倾听这些“被生活抛弃的人”的忧虑和不幸,倾听他们内心无尽的孤独,倾听“所有被压迫的人所共有的沉默”,倾听被消磨的生活,倾听常常不被别人和社会关注的普通人的声音。

《琴声如诉》电影海报

值得一提的是,彼得·布鲁克(Peter Brook)执导电影《琴声如诉》,于1960年上映,根据杜拉斯的同名小说改编,让-保罗·贝尔蒙多(Jean-Paul Belmondo)和“嘴唇像两瓣橘子”让娜·莫罗(Jeanne Moreau)主演,后者凭借该片获得戛纳电影节最佳女演员奖。我个人很喜欢一张或许是唯一没有用电影剧照的蓝绿色的海报,画面简洁而直白,一场“飞蛾扑火的爱情”。

作者:黄 荭

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。