我们到底从哪里来?是什么使我们成为独一无二的人类?今天(10月3日),随着今年诺贝尔生理学或医学奖的揭晓,获奖者的研究领域带领大众重温这一人类终极命题。

瑞典卡罗琳医学院今天(10月3日)宣布,2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·佩博,表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化研究方面所作出的贡献。佩博将获得1000万瑞典克朗奖金(约合642万元人民币)。

那么,他所从事的到底是一项怎样的研究?对现在的我们意味着什么?为什么今年的诺奖会“花落”古遗传学这个领域?本报记者就此采访多名相关领域专家。

“世界上最懂尼安德特人的现代人”,探索人类演化之谜

有人对一切都感到理所当然时,有人却不断发问:我们从哪里来?我们与前人有什么关系?凭什么,最后是我们生存了下来?生于1955年的佩博就是这样的提问者。为解开一个个和人类起源相关的谜团,他在已灭绝的人类基因组研究中寻找答案,从化石中提取、测序并绘制了尼安德特人基因组草图,分析了所有现代人类和已灭绝人种的基因差异。

在他的一系列开创性研究中,对尼安德特人的基因组进行测序,被反复提及。

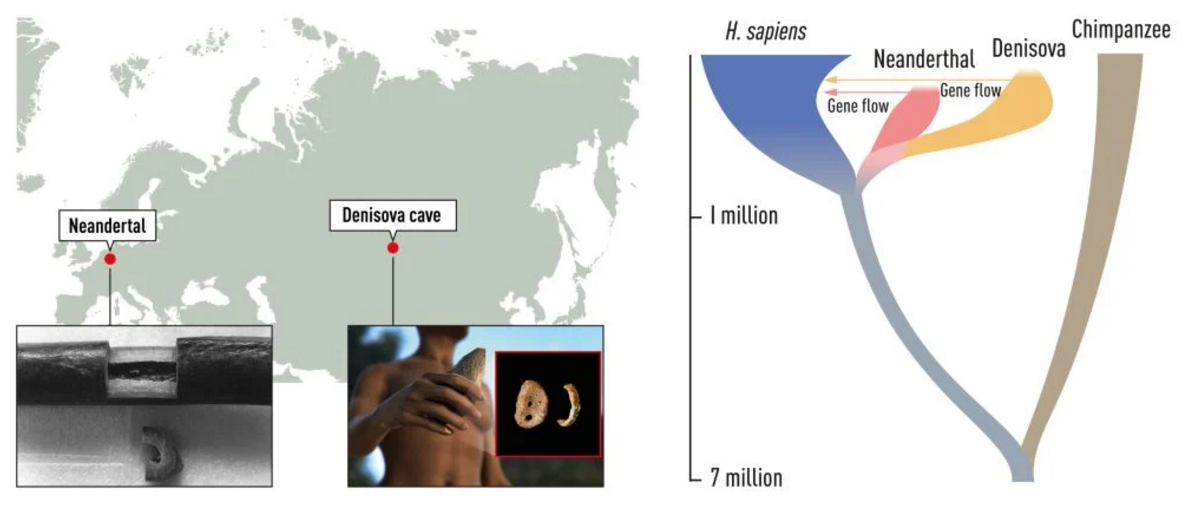

尼安德特人是1856年在德国尼安德河谷发现的一种古人类。1997年,佩博和同事报告了对尼安德特人线粒体DNA的测序结果,这被认为是一件“不可能完成的事”。因为,这是科学家第一次从已灭绝的人类身上提取到DNA并成功进行测序。此后,佩博一直致力于对尼安德特人的研究。2014年,由佩博讲述自己和同事如何完成第一个尼安德特人基因组测序的著作《尼安德特人》(Neanderthal Man)出版。也因此,佩博被誉为“世界上最懂尼安德特人的现代人”。

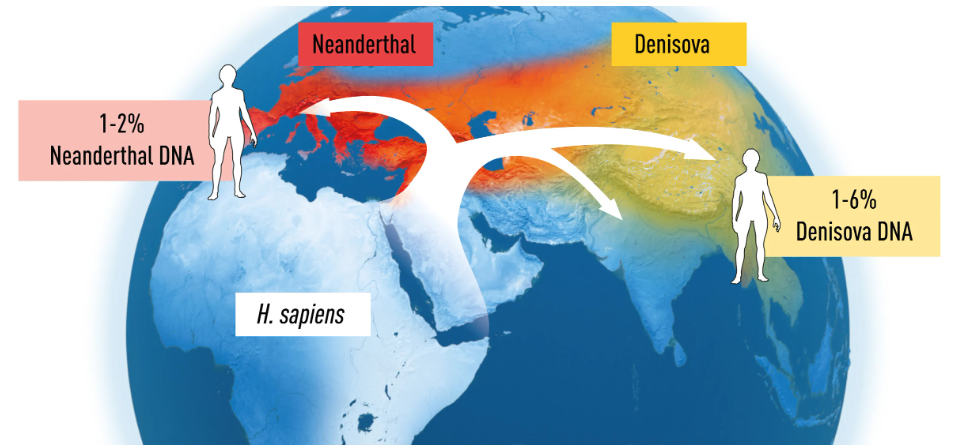

他的这项研究有什么深远的意义?实际上,通过揭示、区分所有活着的人类和已灭绝的人类的基因差异,佩博发现,基因曾从已灭绝的人种转移到智人身上,而古老的基因又流向了今天的人类——这在当下具有重要的生理学的意义。比如,影响我们的免疫系统对感染的反应。

曾在德国马普进化人类学研究所与佩博共事过的厦门大学人类学研究所所长王传超教授昨天接受本报记者采访时介绍,佩博几十年的“探骨寻踪”,引发人们不断思考诸如“之前已灭绝的人类为什么会灭绝”“我们凭什么是我们”等根本问题。他的研究发现,有的基因与语言表达有关,有的基因与心理状况有关,这对人类构建社群结构是有帮助的。

如同诺奖评委会所言,他的发现为探索我们“何以成为独一无二的人类”提供了基础。

完成“几乎不可能完成的任务”,为人类演化研究贡献宝贵技术方法

通过几十年的持续研究,佩博还建立了一门全新的学科——古基因组学。同等重要的是,他还为人类演化研究尤其是古人类研究贡献了宝贵的方法和技术,比如古DNA超净实验室。

不止于尼安德特人,佩博还轰动性地发现了一种已灭绝的人类——丹尼索瓦人,这完全是通过从一个小指骨标本中获取的基因组数据而获得。

从事古人类研究为什么难?简言之,因为可供研究的骸骨非常少;即便有,它们在历经几十万年的时间沉淀后,早已落满细菌、病毒、土壤生物、沉积物等。对此,复旦大学生命科学学院教授李辉给记者打了一个生动的比方,“如同在一堆海量的城市垃圾里,要寻找一枚遗失的戒指,这几乎是不可能完成的任务。”而事实是,佩博不仅去做了,还为此研究出一系列的技术方法,建立了技术手段。“如同发明了一个特定吊钩,在海量垃圾中可快速匹配吊出戒指。”李辉说。

▲DNA位于细胞内的两个不同位置:细胞核DNA含有大部分遗传信息,剩下的少部分则位于线粒体中。在古代人类死亡后,DNA会随着时间推移而降解,也会被来自细菌和当代人类的DNA所污染。

事实上,佩博自20世纪80年代开始古DNA研究以来,一直在为探索古DNA实验技术和建立古DNA研究标准而努力。“在历史的长河里,很多基因信息都消失了,如果没有古DNA的研究方法,人类演化史里的混血、迁徙、取代等事件可能永远搞不清。”上海科技大学iHuman研究所/生命科学与技术学院副教授赵素文说,佩博创新了古人类基因组学的研究方法,同时稳步改进了从古骨遗骸中分离和分析DNA的方法,这也为后来的学者提取富集目标的古DNA提供了示例与可参考的依据。

如今,随着分子克隆、PCR、二代测序技术、引物延伸捕获和液相杂交捕获等扩增和测序技术的涌现,古DNA研究已成为一个用途广泛、极有发展前景的领域。

揭开更多人类进化史的奥秘,更多研究才刚刚开始

有了技术与方法,令人兴奋的命题吸引着后来者:人类到底如何起源。如同诺奖评委会谈到的,“他的研究提出的许多问题,给医学领域许多启发,也是其他科学家在不断研究的。”

比如,此前就有中国研究团队发现青藏高原丹尼索瓦人的骨化石。十多万年前的青藏高原,正处第四纪最大冰期,极其严寒缺氧,远古人类就已在此生存。部分科学研究发现,丹尼索瓦人可能携带了适应高寒、缺氧环境的基因。科学家认为,这或许能解释高原人种为何能适应高原环境。

佩博的研究无疑为人类更了解自己提供了一个重要渠道。复旦大学遗传工程国家重点实验室副主任张锋教授说,这一基础研究对认识人类疾病的发生发展,对疾病的诊断治疗,同样意义非凡。

为什么有的人喝酒会脸红,但有些人则不会?为什么有人用靶向药见效,有人却无效?这都与基因有关。张锋说,佩博的研究还揭示了一个有趣的秘密:不同的早期人种间有着“基因转移”,某些基因从已灭绝的人种转移到智人身上。“为什么有的基因转移了,有的基因淘汰了?演化的过程可能是环境适应的问题。佩博的发现使人们对人类进化史有了新的认识,但还有更多未解之谜等待后人探索。”

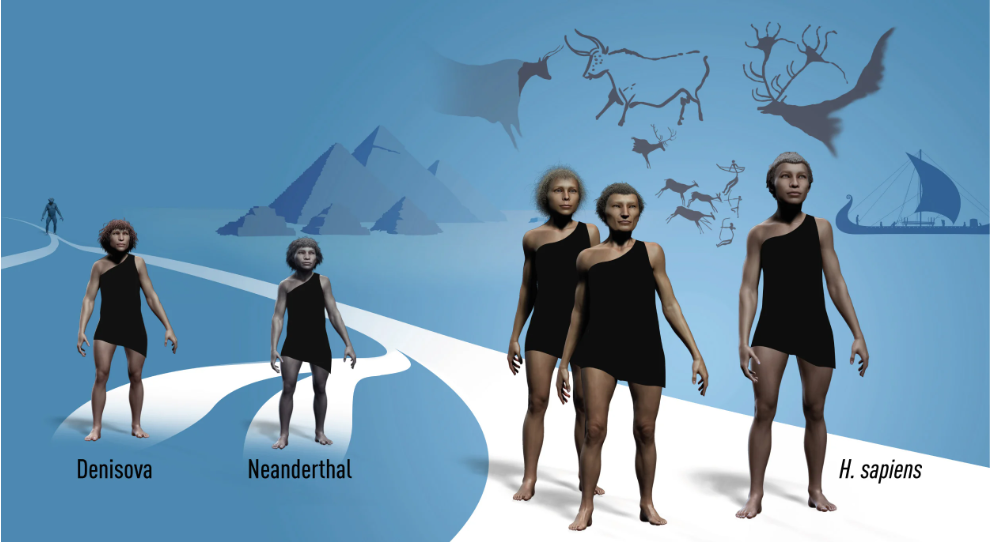

▲帕博博士的发现有着重要意义,它揭示了在智人走出非洲,来到全球各地时,地球上的人口分布情况。尼安德特人住在欧亚大陆的西部,而丹尼索瓦人住在东部。当我们的祖先来到这些地区后,也与他们有过交配,在我们的DNA里留下了永远的痕迹。

“意外,感动,也很激动!对这个学科发展一定是有利的!”身在厦门,得知“前辈同事”佩博得诺奖,得知诺奖颁发给了古遗传学领域,王传超兴奋不已,他向记者反复强调,“佩博的研究如同‘打开了一扇门’,给大家提出了更多可能,让后来者可以尽情发挥。”

如同佩博的一切研究指向的一个假设——人类之所以成为人类,一切不是偶然。这一系列的研究也并非结束,而是刚刚开始。

作者:唐闻佳 李晨琰

编辑:唐闻佳 李晨琰

责任编辑:樊丽萍

图片来源:诺奖官网截图

*文汇独家稿件,转载请注明出处。