最新一期国际心血管领域顶级期刊《美国心脏病学会杂志》发表武汉大学人民医院(湖北省人民医院)心血管内科胡丹教授课题组心律失常最新研究进展:编码心脏钠离子通道的SCN5A,是可导致心源性猝死的早期复极综合征(ERS)的主要致病基因。该项研究成功对于早期发现和预防早复极综合症导致的心源性猝死,具有重大临床意义。

论文题目为《携带SCN5A致病性变异的早期复极综合征和Brugada综合征的先证者的特性》)。该文接受了英国伦敦大学圣乔治学院的Elijah R. Behr教授的特邀点评认为:“其新颖之处在于报道了大量的JWS人群,显示了SCN5A功能缺失变异与表型的多向性关联”。

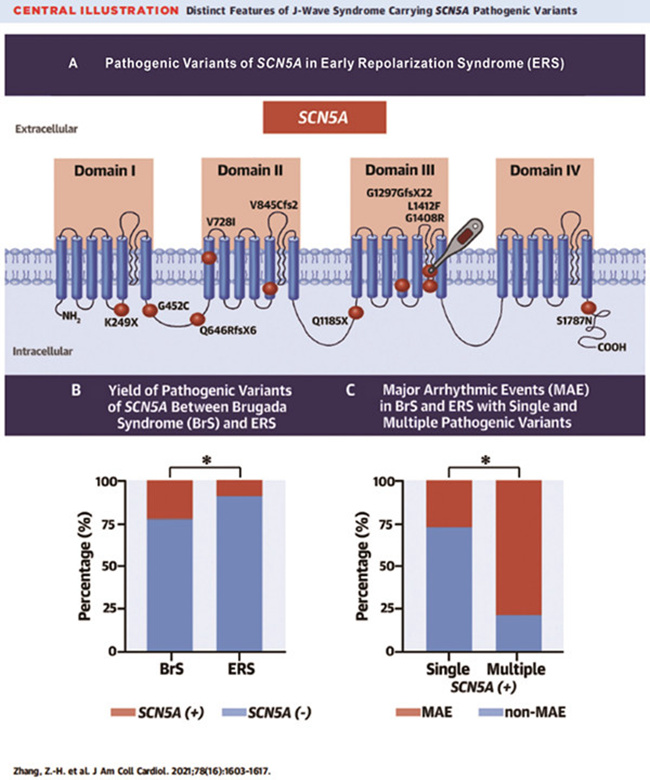

心源性猝死占猝死总体人群的80%以上,据估计我国每年心源性猝死人数54.4万人,而幸存者不足1%。在对心源性猝死的研究中,胡丹教授课题组首次发现,编码心脏钠离子通道的SCN5A是早期复极综合征的主要致病基因;同时指出这类患者中携带SCN5A致病突变的比例显著低于Brugada综合征患者;携带多个SCN5A致病突变的JWS患者,表现出心电图上更长的PR间期和QRS间期,更重要的是其发生恶性事件的风险,显著高于携带单个SCN5A突变的患者。

该研究还发现了第一例由发热诱发的早期复极综合征患者,并在该患者中鉴定出致病性突变(SCN5A-L1412F)。此突变导致通道功能完全丧失,使钠通道蛋白(Nav1.5)结构不稳定,并显示出负显性作用,且在发热状态时加重。此外,早期复极综合征相关的SCN5A-G452C突变在单独表达时没有改变钠电流(INa),与KCND3基因共同表达时同时导致钠电流(INa)峰值降低44.52%和瞬间外向钾电流(Ito)峰值升高106.81%,揭示了一种独特的新的致病机制。

上述研究成果,对于临床早期精准识别心源性猝死提供了新的方法,有可能改变相关的临床指南和诊疗决策。胡丹教授表示,心血管内科医生通过筛查患者是否存在SCN5A基因,可积极有效地从人群中筛选出早期复极综合征高危人群,进而有效地防治ERS导致的心源性猝死的发生。

武汉大学人民医院心血管内科江洪教授带领团队一直致力于心血管疾病的相关前沿研究。其中胡丹教授和课题组先后发表论文及综述130余篇,包括在心肌病及心律失常等的病理机制与遗传学、干细胞模型研究、肿瘤心脏病学和心血管药物开发等方面取得一系列研究进展,同时在第42届美国心律学会年会(HRS 2021)上指导学生获得“心血管研究青年学者奖”三等奖。

文/文汇报驻鄂记者钱忠军 通讯员杜巍巍 杨岑 图/武汉大学人民医院

编辑:赵征南

责任编辑:范兵