【尼采离世已经整整120年,今天,超人愈发渺茫,而末人愈加现实。“末人”是和“超人”截然对立的理想类型,是一种相反的价值观,但以“末人”为题的研究无论在国内外都颇为罕见。】

超人的影子?

提起尼采,我们多会想起“超人”(übermensch)。如果对20世纪思想史做一番热词统计,“超人”无疑位列其中,位置大概还比较靠前。尼采之名初入中国时,无论梁启超、王国维还是鲁迅的绍介,无不着眼于超人。当李石岑于1931年发表尼采专著,仍题为《超人哲学浅说》。他在“绪言”中所申明的立意颇能总结那时代的尼采论述何以着重于超人:“尼采做超人哲学的意思,是为的全人类太萎靡,太廉价,太尚空想,太贪安逸;我愿介绍超人哲学的意思,是为的全中国民族太萎靡,太廉价,太尚空想,太贪安逸。”(《尼采在中国》,郜元宝编,上海三联书店,2001,第142页)这是继续鲁迅的思路,用尼采的超人作锤子来改造国民性,这个思路也是“尼采在中国”起初的主线。甚至,章太炎提倡佛学,提倡一种“依自不依他”的“自信”和大无畏精神的时候,也会补充一句:“尼采所谓超人,庶几相近。” (《章太炎全集》第四卷,上海人民出版社,1985,第375页)相比之下,“末人”(der letzte Mensch)就冷清了许多。及至如今,以“末人”为题的研究无论在国内外都颇为罕见。不过,提起超人总不免要谈一下“末人”,谈一下李石岑所谓“太萎靡”、“太安逸”的人类。“末人”仿佛只是超人的影子。

可事实上,情形也许是颠倒过来的,至少“末人”问题远比初看上去来得重要。尼采笔下的查拉图斯特拉为何急匆匆地下山宣讲超人?因为他相信人类需要他的超人教义,上帝死了,摆在人类面前只有两条道路,要么超人,要么末人。在宣讲超人失败之后,他转而描绘末人,希望唤起人类对于末人状况的厌恶和鄙视,从而间接激发他们对于超人教义的理解和需要。查氏仍然没有成功,可尼采由此成功地提出了末人问题。一方面,尼采的描绘令人寻思,位于查氏的“人类之爱”背后的、推动他急切下山的或许正是他对于末人的厌恶?另一方面,超人终究给人渺远不可及的感觉,而末人却是对于当下人类生存的卓越描绘,辛辣而准确,触动了众多后世思想者的神经。从斯宾格勒的《西方的没落》到雅斯贝尔斯的《时代的精神状况》,从海德格尔的《存在与时间》中的“常人”到安德斯的《过时的人》,我们都能遇见末人的影子。总体来说,追随超人者少,批判末人者众。甚至,那少数的超人信徒也仍然出于他们对末人的厌恶和藐视才寄希望于超人。比如,鲁迅在《热风》中说:“尼采式超人,虽然太觉渺茫,但就世界现有人种的事实看来,却可以确信将来总有尤为高尚尤近圆满的人类出现。到那时候,类人猿上面,怕要添出‘类猿人’这一个名词。”(《尼采在中国》,第28页)

尼采离世已经整整120年,超人愈发渺茫,而末人愈加现实。因此,我们不妨模仿查拉图斯特拉,把话题从超人转向末人。

末人本义

不过,要理解末人,首先仍要从超人开始说起。如前所述,查氏肩负使命急匆匆下山,来到森林边的城市。许多民众正聚集在市场上,等着看走绳表演。他向人群说的第一句话是:“我来教你们超人。”(尼采:《查拉图斯特拉如是说》,孙周兴译,商务印书馆,2017,第9页。译文略有调整) 查氏看到,“上帝死了”是时代的根本问题,这个问题涉及人类全部的自我理解和世界解释。仅就人的自我理解而言,作为理性的动物,人位于纯自然的动物和超自然的上帝之间。上帝之死意味着人类自我理解的坐标的消失,也意味着人类生存的超越方向的隐匿。上帝之死乃是人类的意义危机。

被定义为“动物和上帝之间”的人类的时代已经过去,以往所谓“人类”当被超越。查氏的教义是一个新方向的指引,并通过方向的指引实现坐标的重新勘定:人类的位置不是静态地处于动物和上帝之间,而是动态地或历史性地从动物到超人的演进。因此,超人首先开启了一种新的无限性(查氏将之喻为“大海”),这种无限性位于历史的将来,具有某种末世论的救赎色彩(超人的这层含义要结合权力意志和永恒轮回来理解,暂不细论)。其次,将自身置于“动物—人—超人”这一理解框架的人已经超出了以往人类的自我理解,查氏由此得出了一种哲学人类学的观点:“人身上伟大的东西正在于他是一座桥梁而非目的:人身上可爱的东西正在于他是一种过渡和一种没落。”(同上,第13页)人的“伟大”和“可爱”都在于他身上的否定性要素,他总要超出自身,在自我超越中自我实现。超人学说因此把自我超越视为人性的核心要素,并且教导一种新的自我献祭:“我爱那人,他证明未来者的正当性并救赎过去者,因为他意愿毁灭于当前者。”(同上,第15页)仅仅求自我保存和自我满足因此都是人的堕落。超人学说在这个意义上既总结又取代了以往的宗教信仰和德性学说,道出了人性的秘密。以自我否定为存在方式的人类生命因此必定是痛苦的,必定要承受痛苦,逃避痛苦也就阻断了自我超越的可能。真正的问题不在于痛苦,而在于痛苦丧失了意义。

查氏的教导极为严肃,却显得极为突兀,因为人群根本没有像他那样把上帝之死看得那么严重。查氏错估了形势,他以为众人在等待救赎,可其实众人只是一味娱乐,乃至于他的宣教本身也成了娱乐的对象。他所来到的是一个“娱乐至死”的世界。查氏发现民众完全不理解自己的超人学说,可他并未放弃宣讲,而只是改变了宣讲策略。既然鼓舞超越无法打开民众的耳朵,就转而宣讲“最轻蔑者”,来刺激他们,希望从相反的方向打开他们的耳朵。阻碍民众打开耳朵的是他们的“教养”,也就是既成的价值观,查氏要通过末人批判揭示这种以“满足”为特征的“福利社会”价值观的虚无和丑陋。他的语调这时也从庄严的悲剧转向了戏谑的喜剧,可其中同样蕴含深刻的时代诊断。

末人不再渴望伟大,而是追求安逸。因此,末人极精明,甚至在末人眼中,“从前人人都是发疯的”,至于活得那么累吗?太傻了!“什么是爱?什么是创造?什么是渴望?什么是星辰?”一切让人超出自身的追求都是危险的,都会带来痛苦,末人悟透了这一点。于是末人只求安逸。末人最重视健康和快乐,可终归还有不快和死亡,怎么办呢?“偶尔来点药,这将带来安逸的梦。最后多来一点,这将带来一种安逸的死。”(同上,第18页)这仿佛是对安眠药和安乐死的预言了。人世中带来痛苦的,除了生老病死之外,还有工作、财富和权力。末人要设法让工作成为消遣,而财富和权力都要尽可能平等,从而避免纷争,也避免激起超越的欲望。从查氏的眼光来看,所谓末人即失去了超越性的人,无能于自我献祭和自我超越因而愈发渺小的人。可从末人的自我理解来看,只要剪除一切超出自身的渴望,就能摆脱生活中一切不必要的苦难,所以,末人的口头禅是“我们发明了幸福”。之所以是发明而非发现,正因为这并非人性自然的境况,而是要靠着末人的聪明和各种技术手段才能实现的生活理想。

极有讽刺意味的是,当查氏讲完他所鄙视的末人,民众喊道:“给我们末人吧,查拉图斯特拉,让我们成为末人!我们就把超人送给你。”(同上,第19页)查氏意欲通过超人学说重新为痛苦赋予意义,可谁还要痛苦呢?可见,所谓“末人”是和“超人”截然对立的理想类型,是一种相反的价值观。超人要肯定痛苦的意义,追求自我超出,向往伟大。而末人否认痛苦的意义,追求痛苦的降低,向往安逸。众人之所以听不进超人的福音,不是因为上帝还活着,而是因为他们并不苦于上帝之死和痛苦之无意义。他们调转了方向,不再追问痛苦的意义,而是追求痛苦的降低。如果说还有什么是有意义的话,那就是减少乃至消除痛苦。问题不在于痛苦无意义,而在于有无痛苦。

所以,末人是和“超人”相对应的、具有严格界定的概念。末人之“末”在于他不再超出自身。在写作《如是说》之前,尼采也在通常意义上使用这个说法。他曾在笔记中多次设想世界末日,而“末人”正是那端坐在地球荒漠上的最后一人。“末人”的严格的概念用法显然是另外的意思,不是实指“最后的人”,而是指一种放弃自我超越、一味求安逸因而落入最终形态的生活方式和人格类型。在查氏眼中,末人是渺小以至于可鄙、虚无以至于可怜的;可在众人眼中,末人甚至还闪烁着理想的色彩,末人是一种“反理想的理想”。

末人时代

尼采所提的末人问题,影响极大,甚至可谓后世西方思想家的心病。他们大多同查拉图斯特拉一样鄙视末人,可又惊恐地看到末人时代的来临。比如,《新教伦理与资本主义精神》最后的断言:“无论如何,对于这一文化发展的‘末人们’而言,这句话或将成为真理:‘专家没有精神,享乐者没有心灵:这些空无者还妄以为自己登上了人类前所未至的新高度。’”韦伯的用法结合了尼采的末人本义和通常义,在他看来,末人既是没有精神的专家和没有心灵的享乐者这样一种虚无而不求意义的类型,又是西方文化的结局。

另一位心怀末人问题的思想家是施特劳斯(Leo Strauss),末人问题在他与科耶夫的通信中占据要害位置。福山(Francis Fukuyama)正是从施特劳斯和科耶夫的争论中汲取关键灵感,写成《历史的终结及最后之人》(The End of History and the Last Man)。从本文的视角看,福山对末人问题的讨论殊为有趣(这本书的第五卷题为“最后之人”或“末人”,是对这个问题的集中讨论),一方面,他延续施特劳斯和科耶夫的眼光,把末人放到了西方政治思想史中来考察;另一方面,他其实大方地承认,西方的自由民主制度就是一种末人政治,可是他并不像韦伯和施特劳斯那样忧心人类的意义危机,他要为末人时代辩护。我们因此可以藉着福山大大拓展尼采的论题,通过末人问题来做一种时代分析。

福山

在福山看来,末人问题其实是thymos(血气、激情)问题,这是他从施特劳斯和科耶夫的通信中所获得的一个关键看法。我们知道,柏拉图把人类灵魂三分为欲望、血气和理性。其中血气这个中间部分可以听命于理性来统治欲望,可血气也能因为争强好胜而引起纷争,总之血气是三者中最具有政治性的部分。血气求伟大,敢于斗争,为荣誉而不惜冒生命的风险。尼采尤为重视这个争强好胜的人性要素,因为在他看来,不仅政治伟业,并且人类在精神领域的一切伟大事业,皆离不开血气。而现代西方的价值和政制正要拿掉这个部分,要养成“霍布斯和洛克式平庸个体”,这种个体只有“欲望和理性”,是精于计算、善于满足欲望的人。福山没有点明,我们还可以补充说,这时的理性已经不是柏拉图意义上的洞察存在之真理的理性,而是为欲望服务的工具理性。福山把尼采的末人解释成了“民主人”和“经济人”。此外,福山的末人还是“知识人”:“生活在历史起点的奴隶在血腥的战争中之所以不敢冒生命危险,是因为他们有一种本能的胆怯。生活在历史终点的末人则是懂得太多,以至于不会拿生命去为了什么而冒险,因为他认识到,历史充满了毫无意义的战争……驱使人做出拼死的勇敢行为和牺牲行为的那种忠诚,在此后的历史中被证明为只是一种愚昧的偏见。受过现代教育的人满足于闲坐在家中,为自己的心胸豁达和务实作风而感庆幸。”(福山:《历史的终结及最后之人》,黄胜强 许铭原译,中国社会科学出版社,2003,第347页。译文有改动) 总之,末人的词典里其实没有崇高和牺牲,他们宽容而无聊,平庸但是安全。在福山看来,末人正是现代性的终极追求。

不过,福山并不认为,末人就因此陷入彻底无意义的状态。首先,他区分了“优越意识”(megalothymia)和“平等意识”(isothymia)这两种血气。他认同科耶夫的黑格尔解释,认为黑格尔其实不同于霍布斯,不是摒弃血气而是转换了血气的形式。在“求平等”或“求认同”的斗争中,现代人同样展现了丰沛的血气,只不过这种血气的目的在于终极的和平。换言之,“求平等”亦有伟大的时刻,可“求平等”之为“求伟大”,类似“战斗的无神论”亦具有福音性或宗教性,其目的仍在于消灭后者。因此,福山要避免尼采对于末人的指控,就还得在现代世界寻找“求伟大”的踪迹。于是,他尽管承认“求伟大”被逐出了现代世界的根基,可同时也强调,在企业家精神、在政治竞选和各式艺体竞赛中,仍有“求伟大”的表现。总之,无论是在为承认而斗争的“平等意识”中,还是在“优越意识”的各种现代表现中,血气并未消失,而是被驯化了。

末人的未来

然而,历史并未终结。如尼采所言,人终究是“未被定型的动物”。血气的驯化同样带来巨大的问题,而历史的发展又会激发新的血气。

一向坚持启蒙路线、主张继续现代性规划的德国思想家哈贝马斯,在“9·11”之后提出后世俗化理论,重新审视宗教话语在现代世界的意义,谋划着要将“文明的冲突”转化为理性商谈。我们不妨将之视为驯化血气的新努力。另一方面,哈贝马斯同样看到血气匮乏给西方世界带来的意义危机和政治团结的危机。他在九十岁高龄出版的1700多页巨著《兼论一种哲学史》,实以“信仰与知识论争为主线”,仍是他构建后世俗化理论的努力。从末人问题的角度来看,哈贝马斯的“后世俗化”理论一方面仍要驯化血气,可另一方面,实际上给血气腾出了更大的空间,而这也是必要的。因为血气关系到自我超越,只有为血气腾出空间,意义问题和团结问题才有某种现实解决。尽管这种解决是不彻底的,可如果超人终归渺茫,那么末人就仍是现实。无论如何,我们看到,尼采的末人不只是查拉图斯特拉的嘲讽,而且是我们分析现代世界的重要入手点。至于我们如何面对末人的现实和未来,现代性思想家们已经展示了丰富的光谱。而尼采笔下的超人也是其中的一道光线。

(作者为同济大学哲学系助理教授)■

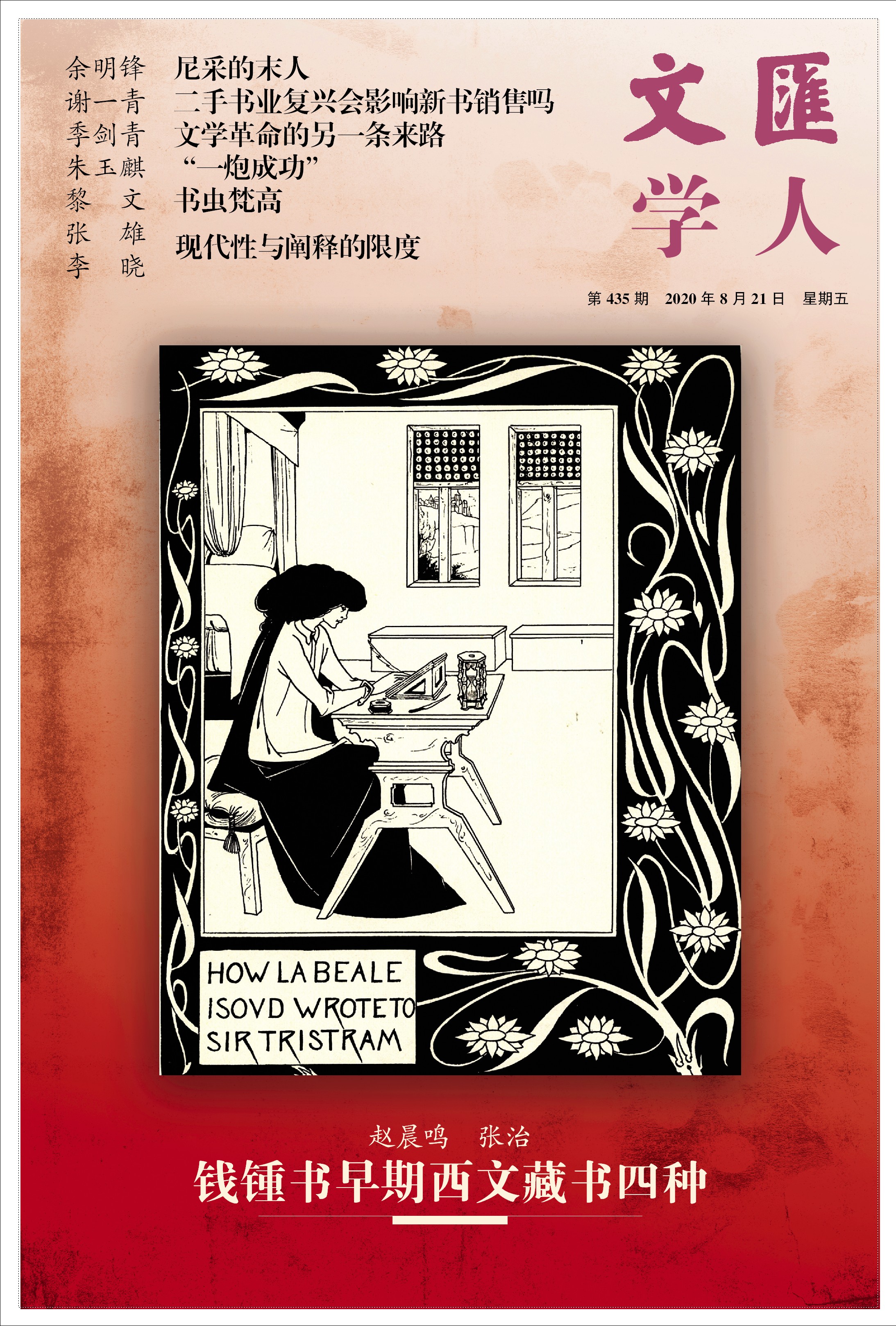

【封面图片】

近日,英国泰特不列颠美术馆将受疫情影响的“奥伯利·比亚兹莱”(Aubrey Beardsley,1872—1898)画展延展至9月20日。这是50年来最大的比亚兹莱展,包含这位唯美主义英国插画家的逾200件作品。封面图《伊索尔德如何写信给特里斯坦》出自比亚兹莱为马洛礼爵士《亚瑟王之死》创作的插画(约1893年)

作者:余明锋

编辑:陈韶旭

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。