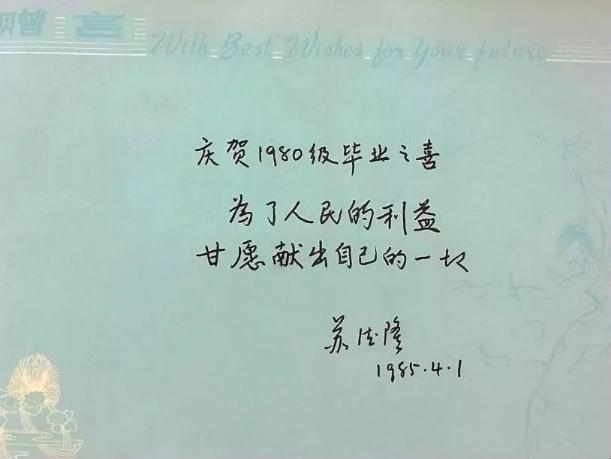

今年春节前后以来,在全国上下为疫情焦虑,或为抗疫成就而振奋时,身边从事医务工作的同道朋友圈里有一张老照片再度流传。我国流行病学奠基人之一、著名公共卫生专家、新中国预防医学和血防先驱、一级教授苏德隆(1906—1985),为上海第一医学院卫生系80级学生留下的毕业赠言,“为了人民的利益,甘愿献出自己的一切”。在题词二天后,苏教授不幸因车祸逝世。

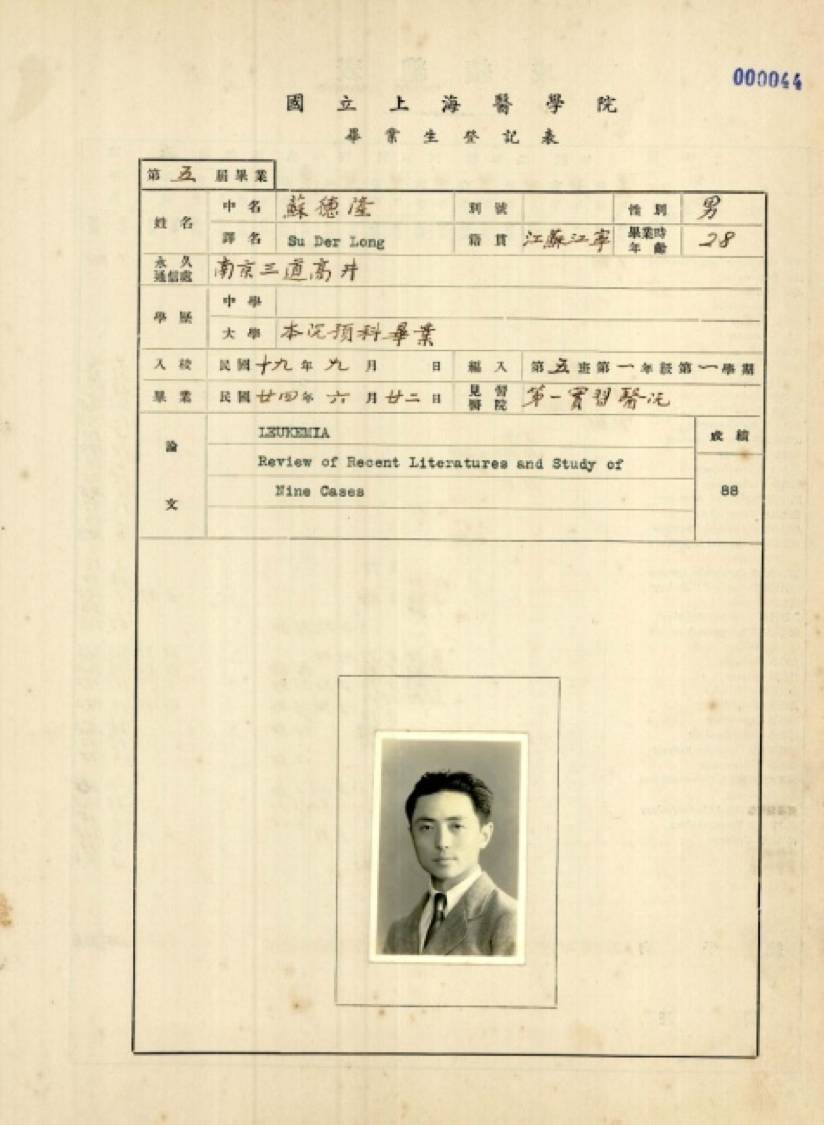

今天是苏德隆教授逝世35周年纪念日,我们不妨一起来回顾,他为中国的公共卫生事业、为国家防疫体系的完善,做出的贡献。1935年,苏德隆从国立上海医学院以第一名成绩毕业,留校担任助教和住院医师。

1935年苏德隆在国立上海医学院的毕业生登记表,毕业学位论文成绩88分

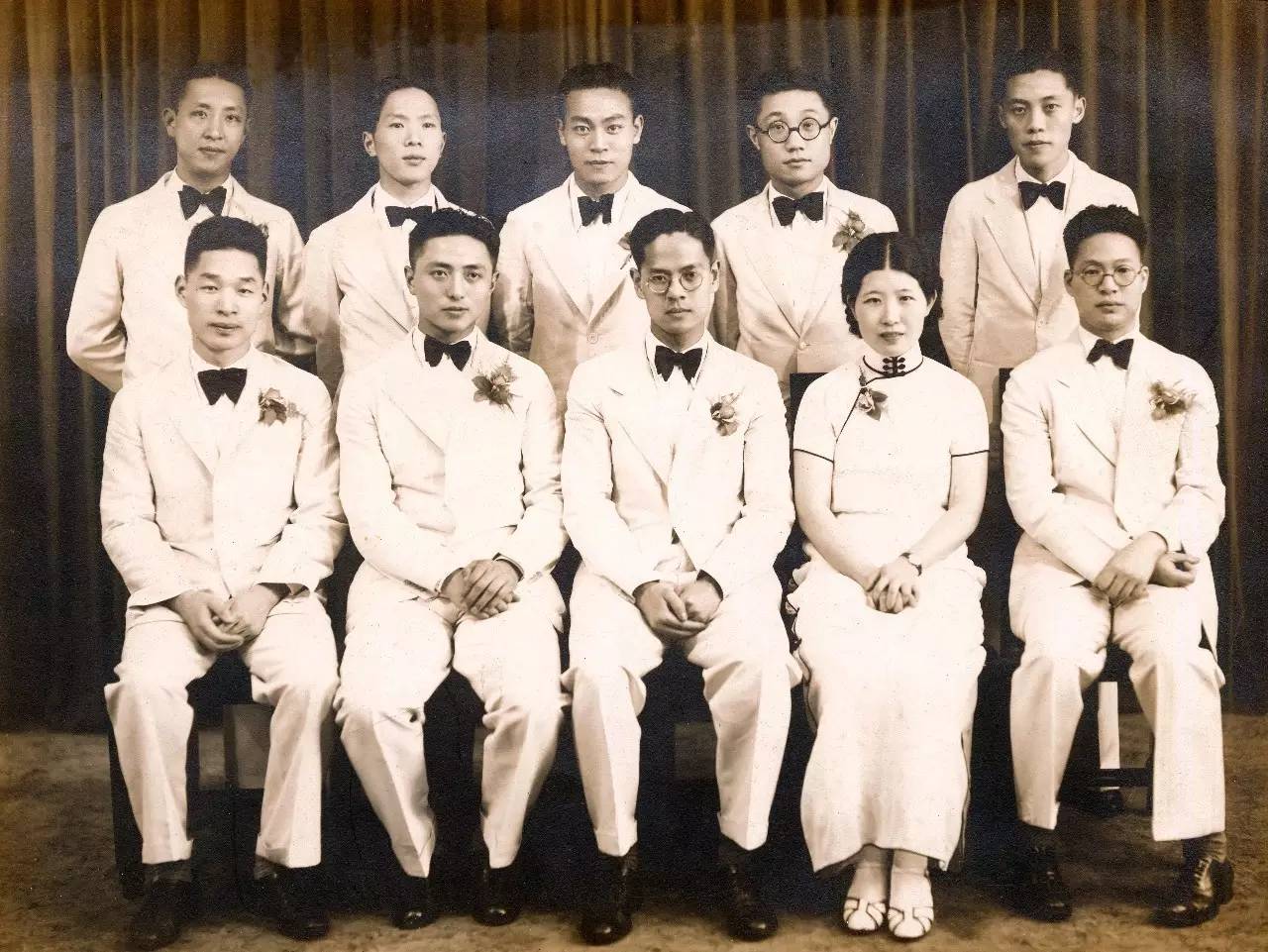

1935年毕业时苏德隆(前排左二)与同学们的合影

国立上海医学院由我国著名的医学教育家、公共卫生专家颜福庆(1882—1970)先生创办。1903年,颜福庆毕业于上海圣约翰大学医学院,是中国本土的第一代西医,1909年,他又成为耶鲁大学第一位获得医学博士的亚洲人。此后回国,参与创办湘雅医学专门学校(湘雅医学院前身)、国立第四中山大学医学院(此后历经变革,陆续改为国立上海医学院、上海第一医学院、上海医科大学、复旦大学上海医学院)、中山医院等国内多所医院、医学院,极大推动了中国医学走向独立和现代化的进程。

颜福庆

早在20世纪初,颜福庆就认为中国应实行公医制,且应重视预防医学,如此才能最大程度减轻普通老百姓的医疗负担,他在医学院开设公共卫生科,亲自任科长,讲授公共卫生。1928年,他还在吴淞创建了中国第一个农村卫生实验区。这种关爱天下众生的行医理念,在颜福庆的医学教育生涯中得以充分推广。

留校从教行医的苏德隆已经在临床医学颇有兴趣和建树,但颜福庆坚持将这位最优秀的学生派到上海县颛桥乡办理农村卫生所,开辟国立上海医学院新的卫生教学基地。同年又去沪郊从事乡村居民的卫生状况调查,乡村儿童常见病的调查分析,农民卫生保健和传染病防治等工作。

这并非苏德隆初次从事农村卫生工作,在校期间他曾接受陶行知的邀请,为其在宝山大场余庆桥创办的“山海工学团”义务行医,在农村为学生和老师们讲卫生课,讲急救和疾病处理常识,开展生活教育运动,并为村民治病。他还应邀到黄炎培创办的赵家塘乡村实验学校、钮永建创办的马桥乡俞塘民众教育馆为农民义务服务。

在郊区为农民诊疗

彼时苏德隆自备一部摩托车,每周自带干粮在这些地方轮转。在进行农村卫生服务时,苏德隆深感“近代医学之趋势注重公共卫生,近代公共卫生之趋势在于普及乡村卫生。”

抗战期间,他还担任防疫大队长,帮助难民进行天花、伤寒、霍乱、痢疾、血吸虫病等传染病的防治。

种种经历,不无契合和寄托了颜福庆先生关于中国公共卫生事业的理想。

当时中国的医学现代化事业和公共卫生事业都还步履蹒跚。中国自古各种传染性疾病繁多,到清末民初,预防诊断与临床治疗还几乎混为一谈,而在传教士开设的西式医院,已逐步注意到将患者集中在宽敞与通透病房中统一管理,乃是切断传染途径、防控疫情的合理有效方案。1909年的我国医学院课程表上,已经出现卫生学(hygiene)的必修内容。上海等大城市率先在人流集中的市场等处,建立日常采样与检疫报告制度。

我国首部英语医学杂志《博医会刊》上的传染病隔离救治实景

1942年,苏德隆由卫生署首批保送至印度孟买哈夫金(Haffkine)细菌研究院学习鼠疫的防治。学成归来,辗转回到已内迁至重庆歌乐山的国立上海医学院,担任公共卫生副教授。此后又先后在美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院获公共卫生学硕士学位,在英国牛津大学获哲学博士学位。

众所周知,人类与致病细菌长期不懈斗争的重要转折之一是青霉素。苏德隆在牛津的导师便是获得诺贝尔奖生理学或医学奖的青霉素发明人之一霍华德·弗洛里(Howard.W.Florey)院士。苏德隆在英国期间发现并提炼出了一种强力抗菌素——微球菌素。在牛津大学病理学院研究实验医学的同时,苏德隆每日都抽出一小部分时间,在牛津社会医学研究所学习统计学,他的统计学老师是社会医学研究所所长瑞尔教授。因为他在两个领域的不懈努力,因此成为了英国皇家统计学会和微生物学会这两个学会的会员。

苏德隆在英国的研究工作相当顺利,然而,1948年底,他还是谢绝了导师弗洛里教授的热情挽留,回到灾难深重的祖国,回到母校国立上海医学院,任流行病学教授和公共卫生科科长兼微生物科科长,并重建了国立上海医学院卫生科,自此,领导上医公共卫生学院长达近四十年时间。

1949年8月,中国人民解放军第9兵团驻扎在沪郊松江、青浦、嘉定等地,在水域进行泅渡训练时,近3万战士受到血吸虫病急性感染。这一大规模病感染事件,是新中国面临的第一次重大公共卫生危机,也成为了新中国血吸虫病防治事业的契机和开端。

血吸虫病是一种严重危害健康的寄生虫病,得了血吸虫病的人,身体逐渐消瘦羸弱,直到骨瘦如柴,腹胀如鼓。血吸虫病在我国长江流域水网地区猖獗,解放军多为南下作战,部队卫生部门对此病缺乏了解。苏德隆获悉部队疫情蔓延,赶紧投书军队领导,明确告知疾病的巨大危害并恳切提出措施。他的意见很快得到重视,根据华东军政委员会和陈毅同志的指示,“上海市郊区血吸虫病防治委员会”于1949年12月21日在上海正式成立。

上海医学院在“上海市郊区血吸虫病防治委员会”中发挥了重要作用,抽调了来自公共卫生、寄生虫学、热带病学的知名专家。苏德隆除了做流行病调研,协调沪宁、沪杭医务人员,还负责为军队培训卫生干部。1950年1月5日的《文汇报》报道了上海医学界的积极响应:“从解放军在沪郊驻防以来,不久便发现了这是威胁军民健康的严重疾病,认为必须想出有效办法,积极防治。因此把这问题,提到上海医务人员的面前。跟着很快地就得到大家的热烈响应,委员会组织起来,从专家到学生都踊跃地参加,紧张地工作,不到半月,成千的医务人员,编成了队伍,一齐出发下乡了。”

轰轰烈烈的新中国血吸虫病防治事业就此拉开帷幕。

至7月2日,下乡防治血吸虫病第十批工作队胜利完成任务,返回上海。这场防治运动,上海、南京、镇江、嘉兴等地都动员了医工参与,“1950年春,上海和南京两市即动员2000多名医务工作者,帮助沪郊驻军防治血吸虫病,经过5个月的艰苦工作,治好了3万多患者。”其中,上海医学界至少动员了1320人次,是当之无愧的主力军,他们检验了69365人,治疗26863人,仅10人死亡。在不到一年时间内,患病的3万余名战士逐步恢复健康,不久开赴抗美援朝前线。

1950年,苏德隆在《中华医学杂志》发表了第一篇血吸虫病研究论文《近年日本血吸虫病研究之进展》。他查阅了大量二战以后最新的西方文献,介绍了英美学界近十年左右对血吸虫病的研究进展,对实验诊断研究的众多新研究方法和有关预防的研究做了重点描述,这份篇幅达16页的长文综述对此后他个人乃至我国的血吸虫病研究方向起了重要的作用。

很快,血吸虫病防治被纳入到新中国医疗卫生事业的国家目标之中。1950年4月21日,卫生部发布了《关于血吸虫病防治工作的指示》,要求华东区军政委员会卫生部重视预防血吸虫病。

是继续从事钟爱并且居于领先水平的微生物和抗生素研究,还是响应国家卫生事业的需要和人民的期盼而转行?苏德隆毫不犹豫地改变了科研方向,决心投身血吸虫病等威胁民众健康的重大流行病的研究和防治工作中。

当时的中国,是血吸虫病的大国,有13个省市发现血吸虫病,受威胁的人群超过1000万。在上海青浦等地,水网密布,孳生着无数血吸虫的“唯一中间宿主”——钉螺。这里是主要产米区,农民常年在水田劳作,极易感染血吸虫病。当时青浦有40万人,40%感染血吸虫病,钉螺面积有7429多万平方米,占当地土地面积的16.3%。此地发病严重,每年征兵体检,97%都是阳性。

苏德隆带领上海医学院师生在这片血吸虫病流行区不断开展调研,并进行多项实验,努力找出钉螺的生活规律和灭螺的科学方法。

苏德隆不迷信教条,坚持用实验来指导实践。教科书上说明钉螺有冬眠习性,但他研究发现钉螺在冬天也能吃、能产卵,在冰水里还能活动,倒是在夏天反而不产卵,行动迟缓。因此他认为钉螺不是冬眠,而是夏蛰。研究人员做了水线上下钉螺季节分布情况的初步调查。在水位维持稳定的条件下,气候寒冷的一月,水线下的钉螺竟多达72.7%,炎热的五月和七月,水线下的钉螺只占25—30%左右。

另一种说法是,钉螺有冬天上陆夏天下水。苏德隆在冬天打开河里的冰,发现水里有钉螺。于是,研究团队特地在颛桥镇找了一条断头浜,筑坝围塘,把水抽光,观察水线上下的钉螺分布情况,发现水线以下也有钉螺。连续地进行了一年的试验,终于找得了水线上下钉螺分布的比例。水线下钉螺的分布好似水线上钉螺的倒影,就是贴近水线上下各一市尺内钉螺最多,占总数的71.6%,离水线上下四市尺以外,钉螺极少或者没有。这对掌握钉螺生存条件和根本消灭钉螺都有很大的价值,因为此前的灭螺只注重河道水线以上。

此外,研究团队还找到快速灭螺和个人防护的好方法。亚砒酸钙灭螺速度快,比土埋灭螺法要节省人力。在有钉螺栖息的河沟两岸一年喷洒两次,反复灭杀,钉螺的死亡率可达到70%—98%。这种药物价格便宜,防治机构可以自配,供应不困难,不失为一种便于推广的好方法。苏德隆还提出下水时用茶籽饼粉撒在绑腿布上,避免血吸虫尾蚴侵入皮肤。茶籽饼产量多,价钱低廉,这个方法易为农民接受。

1956年,苏德隆又在《解放日报》发表文章,重点谈到粪便管理在血防中的重要性。血吸虫病人大便里有无数的血吸虫卵。病人大便落在水里,很快地就有千千万万的毛蚴从虫卵里孵化出来。水里如有钉螺,毛蚴便钻进钉螺的身体,发育变成大量尾蚴。尾蚴钻进人的皮肤,便使更多人患血吸虫病。而在农村,人粪尿是一项主要肥料。因此,如何使粪便中的血吸虫卵迅速消灭而不妨碍施肥,是一项有意义的研究课题。通过实验,他们发现了“利用人尿迅速杀灭血吸虫卵”的方法。氨有迅速杀灭血吸虫卵的作用,因此,最方便的方法是利用人尿产生氨。而人尿里含的尿素不可直接施用在植物上面,本就必须等尿素自行分解成氨以后,才能成为肥料。所以,医学院师生利用尿素分解成氨,一面保留了肥料,一面还能消灭粪便里的血吸虫卵。

1957年7月7日夜晚,毛主席在中苏友好大厦大厅里接见上海科技界、文艺界、教育界、工商界36位代表人士。著名的流行病学家、一级教授苏德隆是当时全国血吸虫病研究委员会副主任委员、中央血防九人小组办公室及血防局顾问,也应邀参与座谈。据他回忆:

那天晚上,毛主席坐在一张小圆桌边,我坐在与他邻近的圆桌对面。毛主席谈笑风生,和蔼可亲。毛主席先问我:“订了个七年之内消灭血吸虫病的计划,你的意见怎么样?”我说:“恐怕时间太短了。”毛主席又问:“十二年怎么样?”我说:“十二年比较好一点。”毛主席便果断地说:“那么,农业发展纲要上就改为十二年吧!”

原本“农业发展试行纲要”酝酿的目标是“三年预防,五年根除”。苏德隆实事求是分析了血吸虫病防治工作的艰巨性,认为依靠中国当时的人力物力,在尚未彻底调查清楚血吸虫疫情和钉螺的生态、血吸虫病的传播和发病机制前,短期内是不可能见效的。

1958年开始,苏德隆带领20多位年轻人到青浦开展血防试验田工作。当时青浦有40%的人口感染,病人和钉螺分布区域和整个日本的血吸虫病流行区差不多。苏德隆将留学英国时学过的统计学知识运用到钉螺的研究中。他对正态分布、二项分布非常熟悉,后来又从二项分布发展到泊松分布,带领学生用泊松分布查钉螺。他反复推演,最后指向了负二项分布。负二项分布是在泊松分布的基础上,发现在有些情况下,钉螺是聚集分布的,喜欢一窝窝聚在一起,子子孙孙窝在一起。他带领学生在青浦灭螺,80%的钉螺消灭后,剩下的钉螺就存在负二项分布的情况,也就是聚集分布。负二项分布中,有一个聚集指数K,K与环境、地形等许多因素有关系。朱家角的河岸是石驳岸,居民的房子盖在临河的仙人桩上,这里的钉螺就是聚集分布。

用数学方法研究钉螺分布

1963年,他还发表了《钉螺的负二项分布》论文,这是世界上第一个全面阐述钉螺分布规律的研究成果。

消灭钉螺,开始时成效显著,可是后来难度增加了。怎么来解决这个问题呢? 苏德隆还是利用数学原理——灭螺和治疗都存在着指数曲线分布,都不是直线关系。钉螺消灭以后,指数曲线下降;但如果放松灭螺,曲线又会上升、复原。因此,别看一开始下降快,就以为很迅速打赢血防战,根据曲线,后期防治速度很快就会慢下来了。

这个理论提出以后,指导了灭螺和血吸虫病的治疗,帮助人们科学地认识到:消灭血吸虫病不是一蹴而就的,而是要反复灭螺,灭一块,清一块,巩固一块。血吸虫病的治疗也要反复巩固,这样才能彻底消灭血吸虫病。

即使在“文革”期间,身处逆境,苏德隆也没有停止血吸虫病研究。此间最大的成就是完成了氯硝柳胺防御血吸虫尾蚴的研究,发明了造价低廉的“防蚴衣”“防蚴笔”。他将氯硝柳胺溶于脂肪酸,制成“防蚴笔”,仅数分钱一支,但效果显著,涂擦皮肤后经泥浆磨擦8小时仍有特效,后将该溶液用作涂肤防护剂。英国剑桥大学和美国海军纷纷来函,求取配方和样品。他又将氯硝柳胺溶于碱性溶液,浸渍布料,再用适量的酸进行中和,使药物牢固结合于布料,制成裤袜,用于个体防护。这种布料经泥磨、水冲数万次,露天悬挂数月,室内保存30余年,仍能防御血吸虫尾蚴侵入。氯硝柳胺防御血吸虫尾蚴的研究后获全国科学技术大奖。

上海是在1985年消灭血吸虫病的。估算一下,从1957年到1985年,除去三年自然灾害和1966到1978几乎停滞的阶段,上海确实用了大约12年时间消灭了血吸虫病。在此期间,苏德隆1965年在青浦朱家角提出“毁其居,灭其族,防止其流入”的方针,发动群众,抽干河水,铲除浅滩,喷药灭螺,重砌石岸与码头。年近六旬的他,和学生、农民一起,把河里一块一块的石头搬开,找出隐藏其下的钉螺,用药物杀灭之,钉螺密度与水中尾蚴立即减少,在短短的几个月内,朱家角便基本消灭了钉螺。再经坚持不懈,逐步防治,最终送走了“瘟神”。这不啻为我国预防医学史上的一大创举。

1972年,当苏德隆教授得知江苏省启东县的农民肝癌高发,平均病死率每年在万分之五以上时,他再也坐不住了,不顾年近70高龄,多次骑着自行车长途跋涉,亲自前往农村调查。

通过察环境,访病家,他用流行病学方法分析肝癌发病率(死亡率)与饮水类型不同的关系——他发现启东肝癌高发地区处于长江水系末端,水质较差。在同一肝癌高发区,饮用宅沟水者的肝癌病死率最高,饮用河水者次之,饮用井水与深井水者最低。宅沟水因排疏困难,污染严重。根据流行病学分析,苏德隆认为流行地区作为饮用水源的宅沟水或者泯沟死水中含有肝癌致病物质。他根据启东和海门不同饮用水与肝癌分布的特征,勘察饮水与肝癌的关系。最后,找到一条一面是肝癌高发区、一面是肝癌低发区的分界线,厘清了肝癌高、低发区与饮水的关系。

1972年,苏德隆提出了江苏启东地区肝癌高发原因与饮用有机氯农药污染的地面水有关的观点,他向启东县领导提出了“改水、防霉、防肝炎”的建议,要求改水源,大力提倡饮用井水、深井水。在他的倡导下,启东地方政府采用该项建议,全县先后开凿了13万口井,其中80多口为深井。

1975年,苏德隆首先提出了“饮水与肝癌”病因的假说。1978年起,启东县改用井水的居民肝癌发病率有停止增长的趋势,到1985年,饮深井水居民的肝癌发病率仅为饮沟塘水居民发病率的1/9,而相邻的海门、南通、如东三县的肝癌发病率却有继续增长的现象。肝癌是性质最为严重的恶性肿瘤之一,用改善环境的宏观控制方法来降低发病率,这是肿瘤防病史上的一项突破。

中外不少学者对肝癌的病因,向来认为是由于乙型肝炎或黄曲霉素所致。苏德隆认为这两项病因假说与启东县调研的实际情况不符,难以用普遍发生的乙型肝炎感染来进行解释。他通过乙型肝炎感染标志的检验,发现肝癌高发区和低发区的人群在乙肝感染标志携带率上是一致的。肝癌发病率高低不同的人群,霉变食物和黄曲霉素的摄入量也没有显著的差异,而是与饮水污染的程度有关。改善饮水质量后,肝癌发病率明显下降。

1978年,美国病毒学家J.L Melnick访华时,认为乙型肝炎病毒是肝癌的病因,苏德隆和他在宾馆相遇,当即展开了激烈的争辩。J.L Melnick认为中国检测乙肝表面抗原的技术未必灵敏,争论不欢而散,但J.L Melnick在次日的演讲中删除了乙肝病毒为肝癌病因的提法。

1981年,国际病毒性肝炎大会在美国纽约召开,苏德隆教授应邀参加,并在会上发表了“肝炎与肝癌关系的正反面意见”。诺贝尔奖获得者Blumberg认为肝炎为肝癌的必要条件,而苏德隆则表示反对,他拿出大量调查资料,使与会者包括几位诺贝尔奖获得者也提不出反对意见。小儿麻痹疫苗的创始人Sabin博士当场起立发言表示赞成,以后又来信支持他的观点。关于肝炎与肝癌的病因关系问题,苏德隆曾参加国内外多次辩论。他经常说:“谁能拿出令人信服的理由,我就马上放弃自己的观点。”“我不愿看到国内肝炎流行,千百万肝炎患者陷入愁云笼罩之中。”

1983年,国家科委将肝癌病因及其防治的任务下达给苏德隆。接到任务后,77岁的苏德隆教授不顾年迈体衰,不顾来自各方的阻力,继续奔走于各个病区乡镇,更加积极努力探索肝癌与饮水关系。

他发现肝癌发病率同饮水中有机氯农药的含量平行,启发了他要设法找到水中的致癌物质“X”,并开展对肝癌敏感动物进行有机氯农药的促癌相关查证试验,他还设计用浓缩不同饮用水的方法来证明水与肝癌的关系。经多方奔走托人,他终于联系到两位水处理专家,想与他们见面商谈如何用他们发明的生物膜过滤污水,来提高可疑致癌物的浓度。

1985年4月3日下午2时,苏德隆在家门口候车,准备和这两位专家探讨水的浓缩法,想进一步寻找饮水中致肝癌的物质,孰料遭遇贪玩的青年装卸工无证驾驶启动货车,突遭飞来横祸罹难。

在这之后,他的学生俞顺章等继续对饮水与肝癌的关系进行研究,终于在2003年发现了水污染的罪魁祸首藻类植物中含有致癌的毒素节球藻和促癌毒素微囊藻毒素。相关成果获得了国家科技进步三等奖和上海市科技成果一等奖。这个假设最终得以证明,对大力改善居民饮水水质做出了突出贡献。

此时,距离苏德隆教授最后一次试图寻找饮水中的致癌物质,又过去了18年;而距离他1975年提出假设,已经28年过去了。

苏德隆教授倾其一生投注于公共健康和卫生事业。除血吸虫病研究和水质与肝癌发病率关系研究之外,在1962年上海的副霍乱、1972年上海50万人发病的“桑毛虫皮炎”、70年代末80年代初宁波、上海两地流行的甲肝等流行病调查中,也都留下了他福尔摩斯般细致敏锐的洞见。

1979年3月,苏德隆参加泰国曼谷召开的世界卫生组织第八届公共卫生学院院长会议,他在会上的两次发言,不仅谈到当前医学教育存在的问题和中国的流行病学教学经验,还谈到了“弥合公共卫生与临床医学的裂隙”的问题。这或许是这位顺应国家和人民的需要、成功转型成公共卫生专家的优秀临床医学生的肺腑之言。

和苏德隆教授所处的那个时代相比,如今学习临床医学的人或许很少有激情了解预防医学的内容。我们回顾苏德隆教授的研究经历,更应该明白,尽力弥合公共卫生和临床医学之间的裂隙,这个问题在今天仍然有非常重要的意义。

“人生意义何在乎?为人群服务,服务价值何在乎?为人群灭除痛苦”,这是当年颜福庆请黄炎培为上海医学院撰写的校歌中的一句。苏德隆用毕生心血,践行了“为人群服务”的医者仁心。

作者:俞顺章 阙之玫 苏竹君 方益昉

编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。