文汇报:为什么是黄易——他并非一流学者,没有功名——始终处于乾嘉金石学群体的舆论中心呢?

薛龙春:确实,黄易的每一次发现与购藏,都能迅速在学界产生影响,原因很简单,他乐于与人分享。像《唐拓武梁祠画像》,由江春与汪楍收藏时,外界很少能够看到,翁方纲托江德量向汪氏商借而无果,而黄易不仅乐意让人看,让人题跋,还制作了复制品,分赠友人。

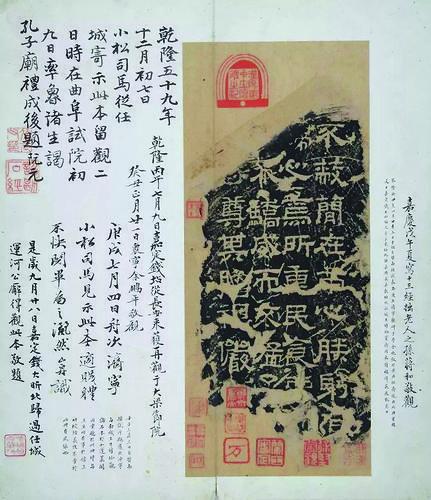

易藏宋拓《熹平石经残字》及友人题跋 故宫博物院藏

黄易是一个很有规划的人,他的格局与视野远超同侪。在这本书中,我试图透过黄易及其朋友圈来观察拓本的信息流动、征集动员的对象以及黄易如何回报拓碑等各种社会因素及其运作方式。比如黄易有专门的访碑人,也有中间人为他寻访旧拓并促成购买,江宁龚琛旧藏《王稚子二阙》,王澍旧藏《泰山石刻》,都是由严长明居中购得的。王淳甚至曾帮助物色泰安聂剑光的旧藏,100两银子可得汉碑二十余种,但后来黄易似乎接盘,也许当时他的经济出了问题。在征集动员方面,地方官的作用不可小视,在黄易的笔下,碑刻常常以一省的规模出现,如“直隶碑”“东鲁之碑”“中州金石”“蜀中金石”“广东之碑”“南碑”等,这些碑刻大多数是由地方官为他组织椎拓的。如沔县知县李衍孙为黄易拓汉中、成县各石刻,已经办全之后,黄易再以《西狭颂》《五瑞图》《唐公房碑》并碑阴、《郙阁颂》等相托,并说:“想汉中一带摩崖古刻不少,以二兄博雅,必有新得之古刻出人意想之外者,尤所急望,未知何时赐我,以饱其馋眼,盼望之至。”数年之后,他还委托泺源书院的沈可培向丁忧的李衍孙追问栈道之碑。黄易两次重要的访碑,嵩洛与岱麓,如果你仔细读他的日记,一路上也获得大量地方官的帮助。

这些人为什么要帮黄易的忙?因为黄易有足够的资源回报他们。济宁是运河的要冲,一些友人(或友人的友人)经过济宁时,黄易总是悉心招待,并处理放行文件、雇车雇船乃至护送出境等事宜。济宁也富有碑刻,黄易椎拓了大量的《武梁祠》《范式碑》等地产碑刻的副本,用于与他人交换。在友人的通信中,至少25人曾直接向黄易索要过《武梁祠碑刻及画像》,王昶、钱大昕等人更是随着画像的不断发现,一索再索。此外,黄易精善书画印,为友人所歆慕,如苏州印鸿纬为觅南碑,并亲往无锡惠山为拓李阳冰“听松”二篆字,因求黄易笔墨:“纬于先生笔精墨妙向往多年,今不揣唐突,敬将素册一本奉上,祈于公事之暇,杂书篆隶真行满之,留为印氏子孙之宝,幸甚幸甚。”黄易为他所作的册页保存了下来,虽然未能满册,但篆、隶、楷书及画作一应俱全,这无疑是印氏拓碑的动力。游幕山左的吴友松则在写给黄易的信中说:“友松爱先生之画与印章,犹乎先生之爱金石文字,先生能以一画一印以副友松之望乎?”他眼中的黄易书画印,与黄易眼中的金石文字具有等同的意义,都是“古”的象征。黄易在30年中集聚5000件拓本,正是他拥有地利、拥有更多交换资源的结果。

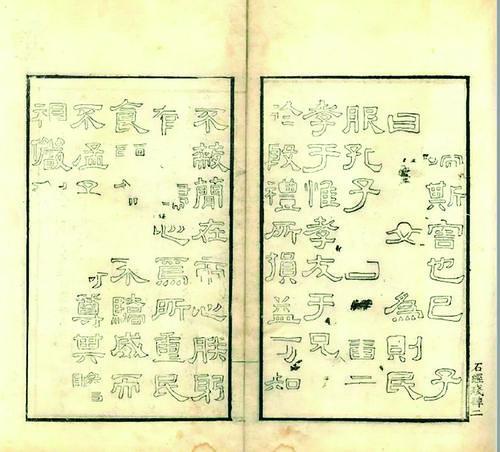

黄易《小蓬莱阁金石文字》

文汇报:他似乎也很善宣传。

薛龙春:这是他的另一过人之处。他运用翻刻、题跋、出版等方式不断扩大他的收藏的影响,同时也通过题名、移碑、重建以及绘制大量访碑图的方式,不断强化他与碑及其物质环境的关系。其中最著名的,是《小蓬莱阁金石文字》的出版与武梁祠的重建,《小蓬莱阁金石文字》原先的规模可能远远超过11碑,但1800年以后黄易罹患半身不遂,健康状况急转直下,并于两年后去世,这一工作未能继续下去。而1787—1794年间重建武梁祠,他通过众筹的方式将大批官员、学者、地方贤达、金石收藏家、爱好者都裹挟其中,此举极大地拓展了武梁祠的知名度,身在江南的吴骞甚至将之比况为象征三代的《石鼓文》。

黄易有名的访碑图题材的绘画,则涉及从访碑、探碑,到洗碑、拓碑,再到赏碑、题碑的各个环节。在我看来,1796—1797年连续的嵩洛访碑与岱麓访碑,其实并没有什么特别的成果,但两次访碑四十八图的描绘与传播,极大地塑造了黄易“访碑使”的公众形象。更进一步说,这些画作也并非完全写实,很多地方他并未去过,如同翁方纲在黄易为掖县令汤惟镜所作《云峰拓碑图》的题诗所说的那样:“秋盦写剔云峰石,恐是秋盦自写真。磨墨自营千载上,拓碑人即画图人。”翁方纲代黄易宣告了这类绘画蕴含的机理妙趣。黄易的访碑图不仅辗转南北,在北京、杭州、苏州这样的都市友人中观摩题跋,这些题跋甚至还曾被出版成专书。黄易发展出的访碑图,是乾嘉时期最具金石学特点的艺术形式,对知识阶层的视觉趣味颇有影响。乃至100年后,吴大澂“每见小松司马画册、画卷,必手摹一本藏之”。

作者:苏甘礼

编辑:于颖

责任编辑:陈韶旭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。