这批信件是该馆“流亡卷宗”(Exilsammlungen)内“卫德明遗藏”(Nachlass Hellmut Wilhelm)的一部分,遗藏号0121,档案编号EB 97/284。“流亡卷宗”的全名为“德意志流亡档案 (1933—1945)”(Deutsches Exilarchiv 1933—1945)。德国国图发起该项目,是为了给历史研究者、特别是对德国知识分子迁移史(Intellectual Migration from Nazi Germany)感兴趣的学者提供资料上的便利。熟悉德国史的人都知道,大规模流亡爆发的直接诱因,是希特勒于1933年4月7日(即他被兴登堡元帅任命为首相的两个月后)颁布的所谓《职业公务员队伍重建法》(Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)。自 此,数量巨大的“非雅利安种”知识分子开始源源不断地逃向国外,同时也有许多彼时已被派遣至海外的人员被解职,无法或不愿再回到德国。卫德明就属于后一类群体:1932年他从柏林大学获得博士学位后加入了外交部,并于同年年底被公派至北京;他本人的“血统”没有问题,但其新婚妻子玛利亚·伊尔希(Maria Illch)却是犹太人——因此,夫妻二人在不久后都变成了流亡者。值得强调的是,无论是哪一种情况,大多数流亡者在战后都没有再返回德国,20世纪后半期全球的科学与学术发展格局也因此受到很大影响。例如,笔者的导师罗梅君(Mechthild Leutner)教授认为,卫德明迁居美国的重要意义之一,在于他将二战之前德国区域研究(Area Studies)的学科概念带到了战后的美国。戴德华(George E.Taylor,1905—2000)也曾指出,如果没有卫德明的贡献,华大的远东与俄国研究所(the Far Eastern and Russian Institute,战后美国大学里最早成立的区域研究系所之一)的组建不可能如此成功。德国知识分子迁移史与现代学术史之间的密切关系,是其长久以来一直受学界关注的主要原因。德国国图对“流亡档案”进行征集、扩充的主要方式,是直接与流亡学者本人或其后人联络,请求其捐献手稿、书信与照片等,所以,法兰克福分馆收藏的均为已发表与未发表的一手材料;后来国图又在莱比锡建立了“流亡文献馆”(Die Sammlung Exil-Literatur),专门收藏相关的二手文献。可能是出于保护个人隐私的考虑,“流亡档案”制定了较为严格的借阅政策:查档必须预约,只能馆阅,且至今仍未建立公开的网上检索系统;如果档案主人尚在人世,则阅档申请人还须获得其书面许可。

1939年左右,在北京的外国人、中德学会成员和工作人员合影。左起:方志浵、傅吾康、埃里希·沃尔特斯(Erich W olters)、亨利·魏智(Henri Vetch)、不详、杨宗翰、柯立夫(Francis Cleaves)、艾锷风(Gustav Ecke)、艾锷风的佣人、卫德明(来源:傅吾康《为中国着迷:一位汉学家的自传》)

卫礼贤(R ichard W ilhelm,1873—1930) 1920年代肖像(来源:德国联邦档案馆 (Bundesarchiv Bild 146-2006-0022)

卫德明遗藏里,由徐氏及其德籍妻子徐碧君(Barbara B.E.J.Schuchardt,1913—2006)撰写的德文信件共有18封。我们不妨为前13封贴上“学生时代”的标签:它们均由柏林发出,寄往法兰克福,起于1928年10月,即徐氏转至柏林大学就读的第一个学期,迄于1930年4月,卫德明办完了父亲的丧事,下定决心放弃律师事业,继承父业,转至柏林大学学习汉学。此后两年多的时间里,两人朝夕相处,失去通信必要。相应地,后5封的标签应该为“战后”:它们均是从上海寄往北京,起于1946年3月,迄于1947年12月底。两者之间存在一段长达十几年的空白期。说到这里,这批信件的不完整性与不连贯性似乎成了一个显眼的问题:1932年,徐氏和卫德明先后从柏林回到中国,此后便分居两地,前者先是在南京待了几年,1938年夏天被外派至罗马,任国民政府驻意大利大使馆代办,1941年回国后住在重庆歌乐山,办公室则设在沙坪坝,直至抗战胜利;后者1933年至1937年在北大德语系任讲师(1935年前还兼任中德学会负责人),沦陷时期留在北京从事汉学研究,北大复校后又被聘为德语系教授,1948年又应邀出任华大教授;虽然徐氏曾在数地辗转,通信地址数次变易,但卫德明的住址却相对固定——1939年前他与玛莉亚住在东城的遂安伯胡同,之后则与母亲和二哥曼弗雷德(Manfred Wilhelm,1902—1985)等一大家子同住在鼓楼附近的一处四合院里——收信并非难事。考虑到两家人之间异乎寻常的亲密关系(徐、卫夫妇和曼弗雷德都是“柏林朋友圈”的核心成员,笔者将在另文对信件内容进行释读),徐氏与卫德明天各一方,却故意不通音信,完全不符合常理。事实上,徐氏在战后所写的信件揭示,只有在抗战的最后四年里,由于沙坪坝通信条件恶劣,加上他囿于公务,才一度与卫德明失去联系。但是,除去1941—1945年,其他年份的通信却也并未出现在“流亡档案”里。它们到哪里去了?

可以肯定地说,法兰克福“流亡档案”并未获得卫德明的全部遗藏。卫德明作为北美汉学界的祖师级人物,桃李满天下,但从他在西雅图逝世到现在已过去了近三十年,却仍未有一部书信集或专传问世,原因之一就是其档案的去向比较分散,搜集整理的工作量和难度较大。卫德明在华大担任了23年的汉学教授,1971年因眼疾退休后又在西雅图从事了近二十年的研究和著述,所以笔者一开始猜想,他的大部分遗藏应该都留在了彼处。西雅图是二战前后德裔知识分子的重要流亡目的地之一,华大图书馆 的 特 藏 部 (Special Collections)占有的相关文献数量巨大。谁料,在华大校图编制的近七百页《个人档案及手稿收藏目录》(Comprehensive Guide to the Manuscripts Collection and to the Personal Papers in the University Archives)里,笔者却未能查到卫德明的名字。详询了特藏部的工作人员之后,得到的回复为:在所有的目录和数据库里,都没有以“卫德明”为名的文件夹;在华大亨利·杰克森国际研究学院(Henry M.Jackson School of International Studies,俄国与远东研究所是它的前身)的档案里,可能会有卫德明的材料,但未经过系统的整理(minimally processed),调阅起来会很麻烦。馆员所说的这批1923—2004年的学院档案共有68大箱,内容极为庞杂,包括该系师生的名册、讲义、通信、手稿、项目申请书、年度工作报告、新闻报道等等。根据其发来的一份非常粗略的目录,笔者判定,编号为83-036和88-089的两批卷宗(共计31箱)中一定有卫德明的书信和其他重要材料。有两则间接的证据:(1)1950年代,有“植物猎人”之称的奥地利裔美籍学者约瑟夫·洛克(Joseph Rock,1922年起在中国西南、印度东北部、泰国和缅甸等地度过了长达30余年的探险考察岁月)受托为华大远东与俄国研究系购买文献,经常需要就版本、书价、运输等细节问题与专业人士对接、商讨,因此与该系的多名学者都保持着直接通信。这批保存在华大的洛克来信于2007年被整理出版,其中6封的收信人是卫德明,通信时间为1951年3月至10月。(2)1990年卫德明去世后,悼念文章层出不穷,仅仅在1992年的《远东杂志》(Oriens Extremus,1954年由傅吾康创刊于汉堡大学)第35卷上,就集中刊登了6篇由他在华大的同事和学生们撰写的追思之作。巧合的是,“辈分”最高的三名作者——戴德华、屈莱果(Donald W.Treadgold,1922—1994)和 牟 复 礼(F.W.Mote,1922—2005)——与卫德 明的初次会面都发生在民国北京城内。从他们的文字中,可以提炼出两则与本文有关的信息:第一,居留北京的16年时光在卫德明一生的事业中占有无可替代的地位;第二,卫德明为华大远东与俄国研究所的创办和早期发展付出了许多心血,有关档案清晰地记录了他的贡献。这两则例子说明,华大的卫德明档案没有被单独整理过,而是与同系其他学者的材料堆在一起。此外,普林斯顿大学葛思德(Gest)东亚图书馆内的“卫德 明 藏 书”(The Wilhelm Colletion)也值得我们的注意。顾德曼(Howard L.Goodman)在1987年专门撰文讲述了这批书籍的来龙去脉。据其称,1948年卫德明离开北京,打算经由上海乘船前往美国时,得知国民政府下有禁令,包括书籍、文件在内的许多物品都不得以托运的方式离开中国,但邮寄方式所受的限制要少得多。因此,他选择在上船前为大概1500箱书籍办理邮寄手续,好在它们随后都顺利抵达了西雅图。这些书构成了华大东亚图书馆的基础。1982年,卫德明又将2258种图书和报刊捐献给了葛思德东亚图书馆。这批文献的内容较为庞杂,以卫德明驻京时期收集的外文资料为主,其中尤为珍贵的是民国时期驻华的各类德国团体、协会与个人发行的刊物,如中德学会主办的 《汉学集刊》(Sinologische Arbeiten);在 上海销量很大的 《中国服务》(China-Dienst)——该 刊 以 促进中德两国交流为目的,但也为纳粹党的政治宣传服务;汉学家、北大德文系教授洪涛生(Vincenz Hundhausen,1878—1955)在其杨树岛出版社印刷的 文 学 刊 物 《帆 船》(Die Dschunke);等等。综上,笔者认为,1932年至1941年间(以及1948年后)的徐道邻来信如果存在,最有可能还保存在华大的校档案馆。此外,“流亡档案”里并没有卫德明寄给徐氏的书信底稿。徐氏遵循了20世纪初期德国知识阶层的习惯,使用打字机写信,卫德明的回信应当也是打字件。有的学者在写信或复信前喜欢先在纸上打草稿,并将底稿与来信一起留存,比如,哈佛燕京图书馆保存的钢和泰(Alexander von Sta觕l-Holstein,1877—1937)档 案 就属于这种情况。如果卫德明留有底稿,应该也保存在西雅图。若能找到,将令这批信件变得更具史料价值。

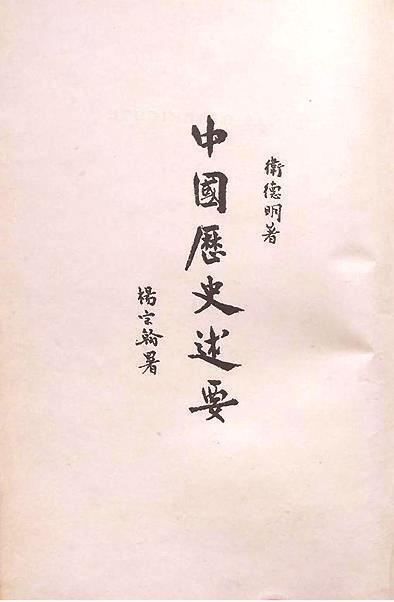

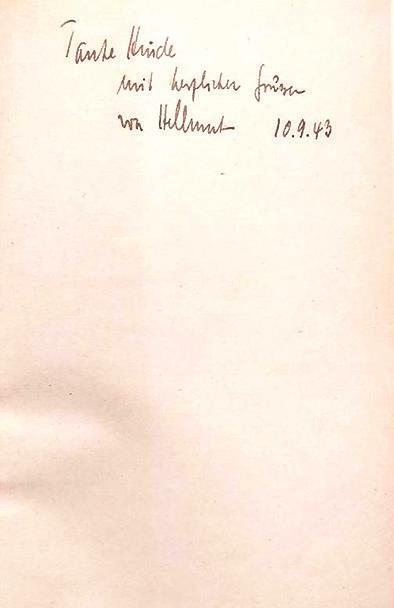

柏林自由大学图书馆收藏的卫德明《中国历史述要》(北京,1942)。北京沦陷以后,卫德明虽未随北大内迁,但也主动断绝了与有纳粹背景的德国人社群的联系。1941年冬天,他受邀在威廉·哈斯(W ilhelm Haas,原魏玛德国外交官,因妻子是犹太人,在纳粹上台后被解职,滞留北京)家里为一群“同样不受德国政府欢迎的人”讲中国历史,本书即为讲义,有杨宗翰的题词,右图是卫德明赠书给别人时写的寄语。出版者为亨利·魏智。

这批信件入藏“流亡档案”的时间不详。最早将其公布于世的是德国汉学家魏汉茂(Hartmut Walravens)教授。在1986至2007年间,魏氏长期担任德国国家图书馆文献编目部负责人,同时也先后在汉堡大学、柏林洪堡大学和柏林自由大学等地兼任教职。他一直对离散至世界各地的德裔学者(特别是汉学家和日本学家)群体非常感兴趣,在对德国国图保存的各类档案资料进行整理研究的基础上,编辑出版了至少一百多部书信集、日记、回忆录、访谈记录、调查报告以及其他传记性材料,其中比较知名的人物有郭实腊(Karl Gützlaff,1803—1851)、卫礼贤、洪涛生、福华德(Walter Fuchs,1902—1979)、艾 伯 华(Wolfram Eberhard,1909—1989)、雷 兴(Ferdinand Lessing,1882—1961)、 伊 利 亚 斯 贝 格(Alexander Eliasberg,1878—1924)、尼古拉·鲍培(Nikolaus Poppe,1897—1991)等 等——遗憾的是,卫德明并不在内。

2015年笔者动笔写作博士论文之初,至法兰克福查阅卫德明档案,无意间见到了这批书信;谁知只翻阅了前几封就到了闭馆时间,次日一早又匆匆登机返程,此后一直心念念之。去年在柏林国图发现,魏氏已经将这些书信刊登在了2005年的《东亚博物学与民俗学协会通讯》上[Hartmut Walravens,“HsüDau-lin(1906—1973)im Briefwechsel mit Hellmut Wilhelm”,Nachrichten der Gesellschaft für Natur und V觟lkerkunde Ostasiens E.V.,Jg.2005,Heft 177—178,S.151—174]。该文在照录原信的同时,还加了一些简短的脚注,大多是对人名的解释。在笔者看来,魏氏最大的贡献在于,他就信中涉及的一些时间和地点等问题询问了马 维 立 先 生(Wilhelm Matzat,1930—2016),并得到了后者的回复。众所周知,马维立可能是对出生在青岛的德侨群体最为了解的人之一,他不仅与卫礼贤的后人相熟,而且阅读过曼弗雷德未公开出版的回忆录,因此最有发言权。不得不说的是,由于马维立先生提供的信息并非完全准确,导致魏氏的注释中也出现了几处错误,笔者一一进行了纠正和说明。限于篇幅,关于这批信件的具体情况,笔者将单独撰文予以介绍。

作者:贾长宝

编辑:于颖

责任编辑:陈韶旭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。