2018年11月16日,英国艺术家大卫·霍克尼(David Hockney)的一件绘画作品《艺术家肖像(泳池及两个人像)》,在佳士得纽约的“战后及当代艺术晚间拍卖”中创下了9031.25万美元(折合人民币6.26亿)的价格纪录。这次艺术品拍卖成交,使得霍克尼成为在世 “最贵艺术家”。重要的并非价格,金钱不能代表艺术家的天才,却又是信号和象征。在霍克尼之前,占据世界艺术拍卖纪录高点的是波普艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)。

《艺术家肖像》

杰夫·昆斯和他的作品

波普艺术自上世纪60年代以来兴起、风靡欧美至今,与消费文化的绚烂图景相呼应,几乎成为这个时代最生动的注脚。霍克尼则多次想与波普艺术撇清干系,他迷恋的是图像,因而这一纪录凸显了绘画在被装置、行为、新媒体包裹的当代艺术中突围,获得了重新关注,让人再次思考绘画在当今的意义。

或许是霍克尼对中国艺术的某种偏爱,上世纪80年代他已为国人所知。1981年和2015年,霍克尼曾两次来华,这期间的影响绵延至今。

*更大的画·更大的信息*

在获得“最贵”的称号之前,霍克尼早已是当代西方最负盛名的艺术家,他的多重身份让大众觉得神奇。英国书店里,他绘制的蚀版画《格林童话六则》图书是儿童的畅销读物,法国《时尚》杂志可见他设计的封面与内页,德国宝马汽车销售他画的艺术汽车,美国歌剧院的《图兰朵》,呈现他设计的舞台。更重要的是,这位名家的画,人们都看得懂,而且今天在纽约看他的画展,只需租一个耳机,就能听到他自己的解说词。做霍克尼的朋友常有惊喜,自从iPhone发明后,一觉醒来他们的手机会收到一束“花”,那些淡紫色玫瑰相当迷人,而且不会凋谢。

霍克尼为宝马绘制的艺术汽车

霍克尼看上去是一个有趣的人,年轻时的一头金发、蓝眼睛与衣着装扮俘获了画家与摄影师。1963年,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)初见他时就喜欢上了这位同道,将他画入“名人头像系列”。Vogue杂志l969年发表了摄影家塞西尔·比顿的照片《四目相对》:浅金色头发、大黑圈眼镜的霍克尼与一位美女对看,亮相时尚圈。在同时期的英国摄影家斯诺登伯爵拍摄的一张照片中,他穿的西服为玫瑰金色,放在今天依然高调炫目。每次出现在公共场合,霍克尼的身上连同眼镜不会少于四种颜色,多为高纯度的单色与条纹图形,领带或蝴蝶形领结的颜色醒目,毛背心的图案复杂,而且他双脚的袜子还经常不同色,这种造型迥异于一般艺术家常见的黑白酷装扮,让人过目难忘。多年来霍克尼总是戴着一顶鸭舌帽,站在自己的画作前,就像是一个调色板,与画中的颜色印证,让人感到一种童趣。随着他的声望与日俱增,他的画作连同穿搭风格竟也成为近年来奢侈品牌的设计素材。

安迪·沃霍尔创作的大卫·霍克尼肖像

霍克尼的穿着总是与画中的颜色印证,让人感到一种童趣

霍克尼的高知名度还在于,他是艺术家当中少有的被影视导演偏爱的对象,40多年来,数次在纪录电影中出镜。早年由杰克·哈桑于1973年拍摄的《水花四溅》,今天看来是不可多得的了解他创作与感情生活的影片,尤其是他与男友的分手并绘制相关画作的过程,正好为那幅在2018年底创拍卖纪录的画作提供了解读依据。由于霍克尼长居的洛杉矶是世界电影的高地,他创作于此的代表作蕴含画家独特的眼光,赋予了这座城市新的质地,也被洛杉矶所接纳。2013年,霍克尼接受了好莱坞的致敬,导演马丁·斯科塞斯表示他的电影受到了其画作的影响。

1937年,霍克尼出生于英国约克郡,24岁就读于伦敦皇家艺术学院(RCA)时成名。年轻时他在保守的英国社会里公开展示同性之爱的画作,曾以画“毕业证书”的方式来抗议不允他毕业的艺术学院(后来学院妥协)。2001年,他因为一部影片和书籍引起轩然大波,一度被称为“诋毁西方美术的艺术疯子”。2012年,他获得了英国女王颁发的“功绩勋章”,却拒绝为女王画像。那么霍克尼究竟做了什么,为何赢得如此的荣誉?他又是否有哗众取宠的嫌疑?

“bigger”是霍克尼喜欢用的词,从1967年他的成名作“A bigger splash”(《更大的水花》),到2012年的画展 “A Bigger Painting”(“更大的画”)与2013年的“A Bigger Exhibition”(“更大的展览”),以及2016年英国出版的书A Bigger Message(《更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录》,参见上海人美出版社中文版),bigger的中文对应词似乎十分恰切地显示了他对于绘画的野心。1973年毕加索去世,霍克尼制作了版画,让裸体的自己坐在大师的对面当模特,同时又表明自己以大师为榜样,向毕加索致敬。其实,霍克尼要致敬的是几百年来具象绘画中兴的时代,他始终坚信绘画不会消失,“因为它无可替代”。

“bigger”是霍克尼喜欢用的词,1967年,诞生了他的成名作《更大的大水花》

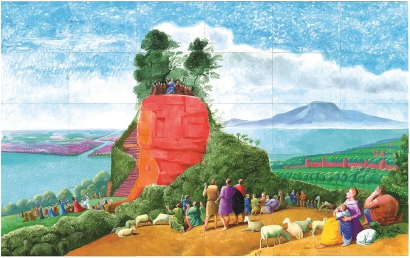

1656年洛兰《山上布道》

霍克尼仿洛兰《山上布道》的巨大作品

*反透视的观看之道*

20世纪的英国贡献了几位伟大的画家,其中就有属于“伦敦画派”的弗朗西斯·培根(Francis Bacon)和卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud)。培根是霍克尼在RCA学习时的老师,他和另一位老师理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)都很赏识这个学生。汉密尔顿在1956年举起了英国波普艺术的大旗,霍克尼的同校好友K.B.奇塔伊也投到培根门下。霍克尼却不愿归属于任何流派,尽管他与年长自己15岁的弗洛伊德保持了近50年的友谊。

霍克尼18岁时卖掉了第一张画,到1970年代已获商业成功。然而他的烦闷在于:他不屑于以波普艺术的方式,用现成的商业图像来讽刺流行文化,而彼时风头正盛的抽象艺术和观念艺术也不为他所喜,可是具象绘画的前途在哪里?贡布里希是他喜欢的艺术史家,但他认为,贡氏用“征服真实”(《艺术的故事》第12章标题)来暗示欧洲的画家们已经征服了我们观看世界的方式,这却是有些天真了——如何观看世界?这个问题并没有解决。霍克尼怀疑的是给欧洲绘画带来强烈逼真效果的透视法则。当然,他并非第一个怀疑者,先辈的后印象派、野兽派、立体主义者早已将画面从三维降到二维,问题是:历经现代主义的洗礼,架上绘画似乎已经走到尽头,一个热爱绘画的英国人面对深厚传统的艺术,还能如何突破以及颠覆?霍克尼从视觉艺术的空间特性跳脱出来,追寻观看的时间性如何体现在空间之中,绘画如何实现时空一体,这同样是20世纪自爱因斯坦提出新的时空论之后人类面对的最大命题。

有趣的是,霍克尼解决这个疑惑的途径居然是摄影。摄影曾经是历史上绘画的“敌人”,1839年,法国人路易·达盖尔发明了银版照相法,这相当于敲响了奉逼真为圭臬的欧洲写实绘画的丧钟。巴黎的学院派绘画开始了内部的分裂,到19世纪晚期印象派崛起,之后绘画的线条与色彩到毕加索那里已经分崩离析。霍克尼从他热爱的毕加索的立体主义中看到了一种更接近真实的观看方式:我们并非以文艺复兴时期绘画中的焦点透视那样来观看世界,而是在双眼不停歇的移动中,从多个方向看去。1964年,霍克尼开始拍摄宝丽来相片并迷上了摄影,他不停地拍照片,为自己的绘画寻找不同的视角,然后将这些照片拼贴起来,形成为摄影拼贴,创造出一种反转透视。在 《我的母亲》(1982)与《梨花公路》(1986)中,画面多达几十个视角,我们不是一下子看见了对象的全部,而是在分别的、不相关联的几瞥中,不断建构起我们对于画家的母亲和美国这条高速公路的经验。

霍克尼《梨花公路》,此为1986年的摄影拼贴作品

为了对抗透视法的欺骗性,喜好文学的霍克尼还从戏剧舞台找到了呈现壮观场面的用武之地。从1966年做第一部戏《乌布王》开始,他用10年时间设计了十几部歌剧或芭蕾舞的舞台,用绘画性布景将真实的立体空间压缩成平面,再运用灯光对色彩的调节,画布上的真人便像是在画中移动。这种虚拟与真实的结合充满想象力,恰恰是通过平面化的而非沉重的体积感完成了对无限空间的幻想。

然而,观看的问题并未就此止步。1999年,伦敦国家美术馆“安格尔笔下的肖像”展给了霍克尼以强烈的刺激。从安格尔回溯那些令人景仰的古典绘画大师,霍克尼不相信他们徒手就能把人像和饰物的局部画得那样精确,一定是借助了光学仪器,破绽就在于画面中透视的漏洞。为了证明这点,他亲手制作投影转画仪来做实验,揭开了一些“秘密”:15世纪初的尼德兰画家扬·凡·爱克用凸镜做透镜,把要画的对象投射在屏幕上成像,然后照着描摹,投影简化了纺织物的颜色,使得肌理和图案容易描绘。16世纪晚期意大利的卡拉瓦乔给模特摆弄姿势,并打上灯光,人物的投影形成了大片的黑暗,然后他一一画下来,再把这些人像加以拼贴。17世纪初西班牙的委拉斯凯兹用了10面大镜子的反射来作画。17世纪中期荷兰的维米尔很可能使用了好友列文虎克(显微镜的发明者)秘密磨制的放大镜。直到19世纪中期,法国的安格尔也在使用照片来辅助作画。如此便可以解释:为什么在卡拉瓦乔的《基督下葬》中,臂膀太长,且人物被塞入的空间小得无法装下他们,显然是由于人物群像的多次投射后的再组合,造成了图像整体透视的不一致。霍克尼这种如侦探般的想象力,以及对“案件”的推理与复原过程,被兰德尔·怀特拍摄成电影《大卫·霍克尼:隐秘的知识》,在2001年由BBC播出。这部纪录片迅速引发了轰动,随即出版的同名书籍也大卖(参见《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社2012年版)。

卡拉瓦乔《基督下葬》

问题在于:当我们知道这些秘密后,重新站在那些大师的杰作前,其作品是否就黯然失色了呢?不然。可以肯定的是,500年来,尤其是在17世纪镜片磨制业相当繁荣的荷兰,掌握透镜、镜子、用暗箱手法的画家绝非这几位名家,既然都拥有秘笈,又是什么因素让数以万计的肖像、静物、人物画只留下了这为数不多的闪光之作呢?霍克尼的答案是——观看之道:相机只是几何式的观看,艺术家则是主观心理的观看。2013年,美国德州一位毫无绘画经验的发明家蒂姆历时五年,终于用自制的透镜与搭建的室内景观复制出维米尔的油画 《音乐课》,实验结束之际他没有狂喜,沉默良久,流下泪水。即便是借助了光学仪器,也决不能限定画家的精妙构思。今天的人可以搞出卡拉瓦乔式的黑暗投影,把笔触磨得像安格尔那样细,却不理解卡拉瓦乔的错误透视丝毫无损于他对人性的深刻洞察,安格尔过于修长的女人体凸显的是古典主义的理想美,一只磨得再精细的透镜也抵不上维米尔的眼睛。只有艺术家的心理观看才会赋予作品以情感,它是非技术的,而技术之外的情感张力才是一切艺术品的灵魂。从这个意义上说,古典写实画家的观看与现代派画家的观看并没有本质意义的不同。

维米尔《音乐课》

霍克尼的这场揭秘实验还有一些有意思的发现,比如17世纪的两位法国画家普桑和克劳德·洛兰的画作都富于戏剧感:普桑作画会搭一个虚拟的舞台来确定构图,靠做人偶得到合理的光线。洛兰会把树放在左右,营造中部的纵深空间,画面非常像舞台布景。从洛兰的素描看出,他已熟悉相机的投影;至于卡拉瓦乔,是他开创了好莱坞电影的用光。于是,古代的绘画、传统的戏剧、现代的摄影与电影,由技术的层面在霍克尼这里全线打通,使他站在了艺术史巨人的肩上。

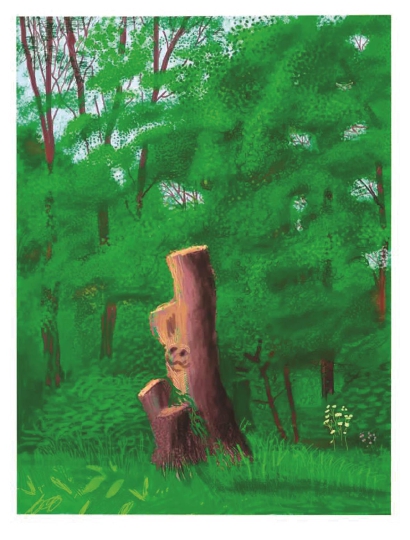

2015年霍克尼在北京一个展览上展出了一幅用iPad创作的绘画

早年,霍克尼对版画技术运用娴熟(包括铜版画、蚀刻版画与彩色石版画),其后层出不穷的新技术成了他艺术的兴奋剂和催化剂。除了照相机,霍克尼还用传真机传输素描,用激光彩色复印机复制自己的油画,用摄影机拍摄运动中的公路风景,21世纪的手机和平板电脑更是成了他的掌上“玩”具。表面看来,霍克尼是个深度的技术控,内在的却是执意维护图像的价值。他说:“我只对图片感兴趣,我认为真正有力量的是图像,而不是装置和行为。”

作者:颜榴(中央美术学院艺术史博士、柏林自由大学美术史学院访问学者)

编辑:于颖

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。