文学研究的理论转向与语文学的回归

——评保罗·德曼的《重回语文学》

(之四)

2017年9月8日《文汇学人》

“他们被要求以比平时更谦虚和低调的态度,先从这样的困惑开始……从此脱胎换骨”

然而,德曼先生认为尽管贝特先生的担心确实是很有道理的,但他给出的诊断和药方却都是错误的。作为当时与德里达齐名的最著名的文学理论家、批评家之一,德曼自然不排斥以德里达为首的法国文学理论家们提出的前卫文学理论,相反他与德里达是气味相投的朋友,他毕生最大的学术贡献和学术影响力就在于将他熟悉的欧洲,特别是德、法两国哲学家、文学理论家、批评家们提出的最新的文学理论引进到美国文学研究和文艺批评的主流学术圈内。他本人还是著名的耶鲁解构学派的代表人物,这个学派倡导怀疑主义、虚无主义,蔑视文学经典作品和传统文化遗产,甚至不相信有真理和意义存在的可能性。这个学派名噪一时,不但给北美大学的文学教学和研究带来了极大的困扰,而且也被人指责为对整个西方文明带来了巨大损害。而德里达先生当时也曾是耶鲁的常客,当是这个耶鲁学派的精神后援(参见Jonathan Culler, “The Return to Philology,”The Journal of Aesthetic Education, Vol.36,No.3,2002,pp.12-16)。

1982年,德曼先生曾发表过一篇题为“对理论的抵抗”(The Resistance to Theory)的文章,专门探讨文学理论的哲学基础和任务,他借助文法、修辞和逻辑这经典三艺,来论证文学理论和文学批评中对语言科学的运用(即一种结构主义的进路)可以调和文学作品中的文法的和逻辑的维度,只是这要以抹去文本中的修辞成分为其代价,而后者恰好正是最需要解释的东西。德曼认为对理论的抵抗就是对阅读的抵抗,而它本身就是一种理论,因为对理论的抵抗正好是构成理论之存在和可能所需要的东西。文学理论的形成开始于人们对文学文本的研究不再是一种基于非语言学的,即历史的和美学的考量而入手的研究,也就是说文学研究所要讨论的主题不再是意义和价值,而是生产这些文本以及其意义和价值被接受的方式(Paul de Man,The Resistance to Theory, University of Minnesota Press,1986,pp.3-20)。而这些观点也就是德曼先生在《重回语文学》一文中所要表达的中心思想。

耐人寻味的是,德曼先生并没有直接从哲学或者理论的角度来分析当代文学理论对于文学教学和研究的巨大影响力,而是选择他亲历的一个特殊的教学经验来说明他对文学教学本身所具有的批判性的,甚至破坏性的力量的认知。在上个世纪50年代,贝特先生在哈佛的同事、据说也是他一生的对手的鲁本·阿瑟·布劳尔(Reuben Arthur Brower,1908—1975)教授曾为哈佛的本科生开设了一门名为“文学的解释”(The Interpretation of Literature)的通识教学课,当时英语和比较文学系的很多研究生都当过这门课的助教。布劳尔教授本人是研究莎士比亚和蒲柏的一流专家,与法国当代文学理论相比,他应该对古典希腊语、拉丁语文学,或者伦理学更感兴趣。上这门课时,他秉承新批评主义(The New Criticism)运动的创始人之一瑞恰慈(I. A. Richards,1893—1979)的“实用批评”(practical criticism)原则,坚信和传播彻底的实用主义信条。他要求学生们在动手对他人的作品进行评述时,不要谈论不见于他们正在研读的这个文本中的任何东西。除非可以得到在这个文本中实际出现的一种特殊的语言用法的支持,他们不应该做出任何陈述(评判)。换句话说,他的学生们被要求开始时仅将文本作为文本来仔细地阅读,而不要马上将文本转移到人类经验或者历史的一般性语境当中。他们被要求以比平时更谦虚和低调的态度,先从这样的困惑开始,即通过如此不同寻常的语气(态度)的、词句的和形象的转变,注定会在读者心中产生足够的关注去记住它们,和足够的诚实不再去将他们所不理解的东西,隐藏在他们于文本之外所接受的那些在文学教学中常常被伪装成人文知识的想法背后。

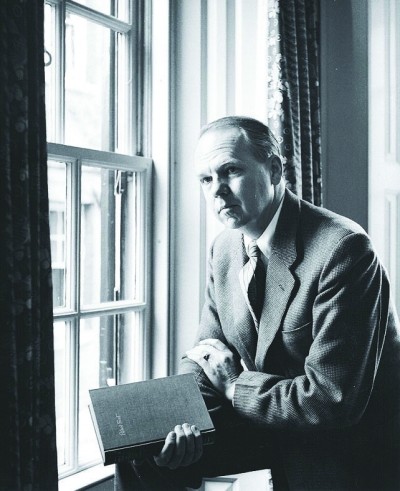

布劳尔是研究莎士比亚和蒲柏的一流专家,他曾为哈佛的本科生开设了一门名为“文学的解释”的通识教学课。

德曼认为,布劳尔教授这一非常简单的教学原则产生了令人惊讶的、深远的教学效果。有些学生大概从来没搞明白为何要将自己的注意力仅仅限制在手头的事情上(文本上),并将专注点放在意义被传达的方式上,而不是意义本身。而其他一些学生则很快明白过来,并从此脱胎换骨。他们在学期末提交的作业和他们在学期初所做的东西已经毫无共同之处,他们在共性、普遍性中失去了的东西,在精确性中和在他们的作业与原作的风格更接近这一点上得到了足够多的补偿。当然,这并没有使他们的写作变得更容易,因为他们不再会随便地沉迷于任何进入他们脑袋中的想法,或者随便地去解释他们所遇到的任何观念。在德曼看来,文学研究这个职业内已经充满了学术垃圾,但布劳尔教授的学生们从此就不会去制造这样的垃圾了。一位好的读者往往是惜墨如金的,而这在目前的文学研究状态中,实在是最好不过的一件事情。

布劳尔教授的这门课程,完全没有像当代文学理论一样具有颠覆性和破坏性的意图,也没有理论的异议,概念性的和专业术语性的设置(工具)的使用也被保持到了最小化的程度。尽管其整个立场不可避免有它自身的意识形态的和方法论的设定,但它们被处理到保持隐没不显的状态,以不影响这个教学的过程。这门课的成功表明,在任何理论之前,仅仅阅读就能够以这样一种方式来转化批评性的话语,即对那些认为文学的教学可以替代神学、伦理学、心理学或者思想史教学的人产生颠覆性的影响。细致的阅读是可以完成这种转化的,因为它一定会对语言的结构产生反应,而这或多或少就是文学教学被隐藏起来的一个秘密目的。

对于德曼来说,参与布劳尔教授“文学的解释”这门课的个人经历与过去十到十五年间文学理论施之于文学教学的影响相差无几。尽管后者的动机或许更具有革命性,其所用的专业词汇也更加让人望而生畏,但在实践中,转向理论即表现为一种对语文学的回归,即在检讨文本所制造的意义之前先来对语言的结构进行一次检查。而这甚至对于最受争议的法国理论家们原本也是如此的,福柯(Michel Foucault,1926—1984)的第一部大作《名与物》(Les mots et les choses)就像其标题所显示的那样,讨论的是语言和现实之间的互相指涉关系,但作者并不是以哲学推演的形式来讨论这个问题的,而是以更加实用的方式来讨论的,它出现于社会科学家和语文学家的方法论的创造之中。即使是德里达,尽管他的出发点从外表看来更像是传统的“哲学的”,但他也更强调语言的实证力量,而不是知识和直觉的力量。他以语言学的名义所作的现象学批判就证明了这一点。还有,即使是所有作家们常常引用的尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844—1900),人们也更多地把他看作是作为一位语文学家的尼采,而不是一位虚无主义哲学家的尼采。事实上,尼采在瑞士巴塞尔大学本来就不是一位哲学,而是古典语文学教授,尽管他的名著《悲剧的诞生》因出现了很多语文学方面的错误而受到了不少同时代语文学家们的诟病和激烈批评。当然,最不可思议的是,德曼自己也不认为他是一位哲学家,公然声称自己也是一位语文学家!(“I am a philologist and not a philosopher.” Stefano Rosso,“An Interview with Paul de Man,” The Resistance to Theory,p.118)

编辑:李纯一