【导读】为什么要学习现代文学经典?因为现代文学经典有着古代经典不可替代的特质。我总觉得其实20世纪还未过去,“20世纪的现代性”规定了我们如何成为一个现代人。现代传统对我们的塑造作用都可以在现代文学中得到求证。

我们依旧生存在20世纪的后果里

文汇报:您的《漫读经典》一书曾以《我们曾被外国文学经典哺育》一文作为代序。而今,您又将此文收录到《废墟的忧伤》中。对此,我们理解为您意在凸显“外国文学经典”在您的文学趣味与文学视野的养成过程中发挥的重要作用。您在文中提及:“想要了解20世纪人类的生存世界,认识20世纪人类的心灵境况,读20世纪的现代主义文学经典是最为可行的途径。”这让我们不由想到您的《从卡夫卡到昆德拉:20世纪的小说和小说家》(2003)一书。我们发现,您在该书中集中讨论的卡夫卡、普鲁斯特、乔伊斯、海明威、福克纳、博尔赫斯、罗伯·格里耶、马尔克斯与昆德拉也是《废墟的忧伤》中的“主角”(当然,您的新著还讨论了其他外国作家,但取材基本也都在20世纪西方现代主义作家之列)。在某种程度上,您可谓“吾道一以贯之”。

不过我们注意到,您在《我们曾被外国文学经典哺育》一文中曾经说到,您对于现代主义文学的接受是与中国大陆1990年代初期独特的时代背景和历史境遇直接相关的。但这一原本带有某种事件性的阅读经验,在您身上却最终成为了一种相对稳定的(文学/历史)感觉结构。您曾说,出版《从卡夫卡到昆德拉》一书是“我个人对‘80年代’的一种‘告别’”(《文学批评的可能性——答唐伟问》,收录在《梦中的彩笔》中)。可是我们感到,您此后非但没有“告别”,反而再三回首与致意。那么,如果将您的阅读行为本身也进行一种历史化地分析的话,能否请您谈一下您是如何看待自己在过去三十年间不断阅读西方现代主义文学作品的历程的?在不同时期(例如1990年代初期、2000年前后与当下)是否会有不同的侧重?您“吾道一以贯之”的根本原因又是什么?

吴晓东:我一直认为我们今天依旧生存在20世纪的后果里,20世纪的阳光和阴影依旧在笼罩着我们,而且还可能会继续笼罩很久。所以对20世纪的现代主义文学的持续的兴趣其实更与我们对今天的世界认知的渴求有直接的关联。

以卡夫卡为例。对卡夫卡的持续关注,正是因为卡夫卡描述和洞察的世界,就是我们现代人的世界,甚至也是21世纪今天的世界。我们现代人其实很多时候是借助卡夫卡的眼睛在认知这个世界,这也必然会决定卡夫卡与我们21世纪的读者之间的联系是一种源于人类对自身命运的体认和表达上的维系。如果说,像马尔克斯这样的魔幻现实主义作家更多影响的是其他作家的想象力和技巧,那么,卡夫卡影响的则是看待世界的方式,是观察力和思想力。卡夫卡的思想是有魔力的,是具有渗透性以及超越性的。20世纪的不少现代主义作家都有这种品质。

如果说,中国人一开始接触《变形记》这样的小说,读到开头写的主人公格里高尔·萨姆沙一天早晨醒来后发现自己躺在床上变成了一只大甲虫,惊诧之余,会倾向于从西方文化的异化的角度,以及从西方人的异化的视野来理解这一描写的预言性。但随着《变形记》在20世纪日渐成为世纪文学经典乃至世界文学经典,人们对其预言的普遍性就慢慢形成共识,譬如《变形记》状写的是“人”的某种可能性。格里高尔变成大甲虫就是卡夫卡对人的可能性的一种悬想。在现实中人当然是不会变成甲虫的,但是,变成甲虫却是人的存在的某种终极可能性的象征。昆德拉对卡夫卡就是从人的可能性的角度去评价的,他说:“卡夫卡的世界与任何人的所经历的世界都不像,它是人的世界的一个极端的未实现的可能。”卡夫卡小说中虚构的世界传达的是20世纪人类想象在可能性限度上的极致。如果说80年代中国文学界接受《变形记》,主要关注的是其中反映出的人的异化以及物化的图景,而今天我再读《变形记》,可能更关切的是小说究竟是如何以写实的方式凸显荒诞,关注的是卡夫卡的写实主义文学技巧。

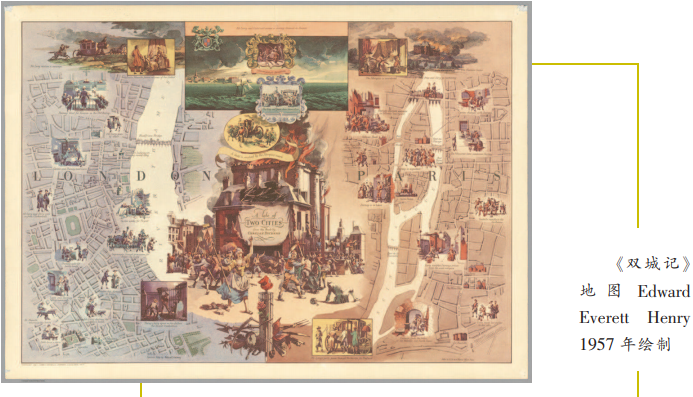

当然到了今天,我对自己当年“唯西方现代主义是尊”的态度也有所反省。也许20世纪的西方现代主义更深刻,但是18世纪和19世纪的现实主义和浪漫主义文学更博大。进入21世纪,我又补读或者重读了一些西方18、19世纪现实主义小说,也同样着迷于奥斯丁的《傲慢与偏见》、狄更斯的《双城记》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》以及契诃夫的《带楼阁的房子》。文学是积聚的,并不是替代的。在今天来看,文化遗产是一个历史性的积累过程,每个历史阶段的文学都有经典性。

文汇报:您的专业方向是中国现代文学研究。您认为由20世纪西方现代主义文学经典养成的文学视野与文学趣味,对于从事中国现代文学研究具有怎样的启示?

吴晓东:读西方现代主义文学经典,或许有助于使自己的文学视野和文学趣味复杂化和多元化,这对于一个中国现代文学研究者试图呈现一个同样复杂的文学史原初图景,是很有益的。还是以卡夫卡为例,卡夫卡的创作有一个很重大的特点,即是追求某种“非成熟性”,或者说他笔下的文学内景具有某种未完成性,是文化和价值的悬疑和断裂性,因此也是历史的未完成性。卡夫卡的“未完成”已经成为一种模式,构成了现代主义文学的重要特征。就像我们在现代小说中往往看到的是开放性的结尾一样,卡夫卡的未完成也是对生活世界保持开放性的一种形式,不仅仅指卡夫卡《城堡》等重要小说都没有结尾,而是指它最终无法获得总体意义图景和统一性的世界图式。当卡夫卡在自己的时代无法洞见历史的远景的时候,他就拒绝给出一个虚假的乌托邦愿景,在小说的叙事层面就表现为一种“未完成”的形式。

当然,如果我们站在今天的历史位势去审视卡夫卡对20世纪西方文化的贡献,随着卡夫卡的被经典化,你也可以说他贡献了另一种“成熟”的经典尺度。这就是20世纪的现代主义文学所表现出的一种“怀疑的深刻”中的成熟。近来有研究者开始反思和质疑20世纪的现代主义思潮,我认为有其历史的合理性,但是总担心在倒掉洗澡水的同时把浴盆中的孩子也扔出去了。20世纪的现代主义的主流,现在看来,并非全部充斥着荒诞和虚无主义的美学和世界观,而恰是以反思荒诞和虚无为指归的。当然作家们在状写荒诞和虚无的同时,思维背景和文学情绪中难免濡染荒诞和虚无的底色,但是更重要的是,20世纪的文学提供了我们思考和认知这个最复杂的世纪的感性直观,也不乏本质直观。而卡夫卡的作品,就是我们洞察20世纪的本质的最富有力度和深度的部分。

从卡夫卡那里,我们可以了解到一种认知现实以及既往历史的犹疑态度,启示我们研究者不再把历史打磨为一个光滑的叙事,而是揭示其复杂的褶皱。历史可能是匆匆忙忙的,有些历史阶段可能进行得极为仓促,即使那些看似经过精心准备和设计的历史阶段也都暗藏无数的岔路,提供着历史的别种可能性,也就为我们研究者提供了多重思考的可能性空间。

文化诗学可以建构一种关于文学性的总体性视野

文汇报:您在《如此愉悦,如此忧伤》的后记中,提及美国国会图书馆主办的第12届国家图书节的主题是“塑造美国的书籍”并且同时展览了“塑造美国的88本书”。您引用理查德·罗蒂(Richard Rorty)在《筑就我们的国家:20世纪美国左派思想》一书中的观点,认为美国历史上的经典“深刻影响了美国人的自我定位和自我塑造”。具体到20世纪中国而言,您认为现代文学与当代文学是

否承担起了这样的使命?而与之相关的是,现代文学与当代文学的经典性应当如何定义?

吴晓东:在理查德·罗蒂看来,美国历史上的经典是那些从各个层面影响了美国人自我想象与认同的经典书籍。其中那些文学类经典“并不旨在准确地再现现实,而是企图塑造一种精神认同”,讲述美国人应该是什么样子,或者应该成为什么样的人。理查德·罗蒂还认为:文学经典不仅关系到每个人关于现实的具体认知,甚至也关系到整个人类的未来。这些文学经典的标准“规定了一生的阅读的范围”,而制定标准的主要目的是告诉年轻人去哪里寻求激情和希望,因此他所理解的文学经典与永恒、知识和稳定毫无关系,却“与未来和希望有着千丝万缕的联系,它与世界抗争,并坚信此生有超乎想象的意义”。对当今的青年学生而言,罗蒂关于文学经典的界定和阐释,他所强调的激情、希望、抗争等字眼儿,尤其具有弥足珍视的现实意义。

这就涉及到对现代文学经典的界定。西方的通识课程中讲授了更多古代的经典,或者是那些经过长时间历史检验的经典文本。比如亚里士多德、柏拉图、荷马或者是莎士比亚。但是我的研究领域主要是现代文学,时间段是从1919年到1949年,处理的是20世纪上半段的经典文学的范围,所以需要一个对中国现代经典的界定。为什么要学习现代文学经典?因为现代文学经典有着古代经典不可替代的特质。我总觉得其实20世纪还未过去,“20世纪的现代性”规定了我们如何成为一个现代人。现代传统对我们的塑造作用都可以在现代文学中得到求证。所以要理解作为现代人的我们是怎样走到今天的,通过现代经典来认知是一个重要的途径。无论是今天的中国还是世界,都走在现代性的一个延长线上。选择现代经典的重要意义就在于它跟我们今天的生存依旧息息相关,因此对于我们理解中国现代历史,理解中国现代社会究竟是怎样的,这些经典有着不可替代的作用。像鲁迅、周作人、老舍、沈从文、钱锺书、张爱玲这些人所提供的对人对世界的感悟,对于理解我们怎样成为现代中国人、我们中国人是怎样生存的,有很大作用。所以现代经典具有一种切身性,讲授现代经典就是要让学生意识到,现代还没有走远,现代作家的心灵、情感、对世界的认知与呈现都跟我们今天的中国人有密切的相关性。譬如鲁迅当年的许多论断似乎都可以在每个时代以及今天的社会现实中找到可以与之互证的关联性,很多今天的中国人是通过理解鲁迅对现代中国的认知来理解我们今天的现实生存的。在这个意义上至少鲁迅没有离我们远去,现代经典也没有离我们远去。

但是理查德·罗蒂似乎更强调的是文学经典“并不旨在准确地再现现实,而是企图塑造一种精神认同”,并强调“与未来和希望”的关联性。而中国现当代文学似乎过于受到文学反映和揭露现实的观念的制约,虽有助于我们认知历史与现实,但在塑造中国人的“精神认同”以及展现“与未来和希望”方面,却似乎一向有所不足。当然,也许是历史和现实并未许诺给作家们以未来性,因此即使刻意在作品中呈现远景和愿景,也是虚假与肤浅的乌托邦。但是我们仍然愿意相信诺贝尔文学奖获得者、前南斯拉夫作家安德里奇的一句话:“非常可能,在将来,只有那些能够描绘出自己时代,自己的同时代人及其观点的最美好图景的人,才能真正成为作家。”我不知道他所谓的这个“将来”是否已经来临,还是永远不会来临。

文汇报:谈到“经典性”,自然便说到“文学性”的话题。而您正是在当代学者中为数不多的始终坚持为“文学性”辩护的一位。关于这一话题,您先后与洪子诚、薛毅展开对话。您的《文学性的命运》(2014)一书收录了这两篇对话。您说,“文学性”是一个大于“艺术性”的概念,“文学性概念的可生长性就在于它其实和它外部的视野,包括现代性的视野是纠缠在一起的”,“把文学性问题作为一种视野,向历史情境以及文学性周边保持某种开放”,“这样构成的视野,可能会使问题更为复杂,使文学性面临的语境也更复杂,从而才能成为一个更有效的视野”。您当时说,“现在我只是有这么一个念头,至于如何深入下去展开这个问题,还是以后的事情。”如今,伴随着您的两部新著的出版,不知您在文学研究与文学批评中“深入下去展开”文学性的视野方面,是否又有新的思考与见解?

吴晓东:关于“文学是什么”的定义有很多种,但我认为“文学性”是定义文学的唯一的简练和有效的范畴,即“文学性是使文学之所以成为文学的本体规定性”,不过它显然也是一个不失深刻的同义反复。而我后来的研究转向了所谓的诗学研究视野,正是试图为文学性研究寻找更可行的路径。具体的研究方向是从形式诗学——即专门研究文本内部的形式要素,如语言、结构、修辞——扩展到所谓的文化诗学,去研究文本和历史以及外部社会的关系,借此希望把文学的内外打通,这个思路到今天基本上是一以贯之。在这个过程中我发现诗学研究所具有的内在的潜力,或者说可能性,到今天学界也没有穷尽。

与诗学研究相关,我认为文本的细读和文学的审美研究也仍然有较大的空间。因为这些年,虽然文学好像寻找到了历史化的研究途径,但是有些过于偏重文学的外部研究,比如文学和历史、文学和出版、文学和传媒、文学和接受,或者文学和学术的关系。但对文本的细读和文学的审美研究反而有些削弱,文学审美解读的透彻性在今天越来越欠缺。而文本解读、审美研究,在某种意义上正需要诗学视角的引入。形式诗学研究恰恰倾向于关注文本的内部构成、文本的感染力的生成,试图解答为什么某些作品能够成为经典,而另一些作品却只能沦为三流四流。但诗学研究又必须把形式研究和外部的历史研究相结合,这就是所谓文化诗学的视野。

文本的感染力、文本的审美以及形式要素,看上去好像是一个作家依靠文本内部自足的形式性因素来完成的,但是形式中永远积淀着历史,积淀着文化。而这些社会、文化、历史因素在文本中是可以透视到的,是能够捕捉与挖掘的。从某种意义上说,作品的审美动力或者文化动力,恰恰是文本的外部历史、文化因素渗透到文本内部的结果。这就是文化诗学想要解决的问题。文化诗学最有魅力之处就是追求打通内外,既可以扎扎实实地做文本的内部研究,但同时也能够跳出来,走进一个更大的历史文化视野,再回过头来考察文本内在的审美性是如何生成的。

为什么一代写作者会选择这种文本形式,另一代写作者又会选择另一种流行风格?在某种意义上说,诗学研究能够将所谓的本质论和历史论结合在一起,这反而可能是接近所谓的文学性的最有效的途径。笼统地说,“文化诗学”倾向于认为:文学文本并不是一个作家闭门造车就可以创造出来的孤立的产物,而是作家经由自己所身处的时代、历史语境,濡染了时代的审美风尚,也同时受到了一个时代的审美机制的制约的产物,甚至要兼及出版、消费、读者阅读等一系列综合因素。在这个意义上说,文化诗学可以建构一种关于文学性的总体性的视野。

文学史书写的“生命性”与北大现当代文学研究

文汇报:您最近几年最为主要的学术工作之一大概是参与了钱理群主编的三卷本《中国现代文学编年史——以文学广 告 为 中 心(1915—1949)》(2013)的写作。您的新著《1930年代的沪上文学风景》即是这一过程的产物。该书与《梦中的彩笔》《废墟的忧伤》既有联系,也有区别。在《1930年代的沪上文学风景》中,您有意从诗学研究突围到对于文学的“外部世界”的关照中去。这是否也是您自觉实践“文学性概念的可生长性”的一种尝试?

吴晓东:我参与的这部副标题为“以文学广告为中心”的编年史,追求的是“接近文学原生形态的文学史结构方式”。所谓“文学原生形态”当然只是一种拟想和理想的历史图景,但是编年史的体例显然更有助于接近这一文学史家孜孜以求的文学历史样貌的原生性,背后还承载着编著者某种“大文学史”的观念和眼光:不仅关注文学本身,也关注现代文学与现代教育、现代出版市场、现代学术……之间的关系,关注文学创作与文学翻译、研究之间的关系,关注文学与艺术(音乐、美术、电影……)之间的关系。可以说,《编年史》是对这些年来文学界一直呼吁和倡导的综合性的“大文学史”写作的一次有益的尝试。

而我更为看重的是钱理群老师在《编年史》“总序”中所阐释的“生命史学”。在我看来,这种对文学史书写的“生命性”的强调,为文学性的概念也注入了更活生生的“生命”。就像钱老师概括的那样:一旦文学史集中关注于带有个人生命体温的故事,关注于“文学场域里人的思想情感、生命感受与体验,具有个体生命的特殊性、偶然性甚至神秘性”,也就触及到了“文学性的根本”,“这就意味着,我们要用文学的方式去书写文学史,写有着浓郁的生命气息、活生生的文学故事,而与当下盛行的知识化与技术化、理论先行的文学史区别开来”。或许正是这一试图“写有着浓郁的生命气息、活生生的文学故事”的设计初衷让我对这部《编年史》的畅想顿生兴趣,并在参与写作的过程中全情投入,也似乎多多少少感受到了文学史上过往的先行者们的“个人生命体温”,也丰富了对文学性的体认。其成果就是《1930年代的沪上文学风景》一书,也为我激活了一些新的问题意识和研究领域,最终令我感觉到文学史现象的驳杂之中自有魅力。而真正意义上的文学史永远会以一种让你感到新鲜的面目出现在研究者的眼前,只要你能找到新的观照角度。而新的角度仿若一个探照灯,可以重新照亮历史的某些以往不大引人注目的角隅,进而发现以往不会有意识去寻找的新材料。在这个意义上,对文学性的理解,是与不断回到文学史的具体实践相互映发的过程。

文汇报:在《梦中的彩笔》中,有一组文章令我们印象深刻,即您对于自己师长的学术经验的总结。其实,关于孙玉石、钱理群、洪子诚与陈平原几位老师,您都分别写过不止一篇文章讨论他们的研究特色。而在您的著作中,您更是经常引用这几位老师的观点。我们从中看到了一种学术传统的“代有传人”。那么,最后能否请您谈一下您对于北京大学中国现当代文学研究传统的理解?

吴晓东:这既是需要专门的文章来探讨,也是我以往仅有具体感受而没有专门研究的话题。不过在前辈学人对王瑶先生的治学风范的梳理和总结过程中,已经呼之欲出。比如樊骏对王瑶治学的“历史感”和“现实感”的双重性的概括,对王瑶历史研究中“知人论世”原则的注重;又如夏中义所阐释的陈平原对王瑶的两点“接着说”:一是“学在人生”、一是“政学分途”;再如钱理群强调王瑶身上的鲁迅传统,强调学者与战士的统一性;还有陈平原更倾向于用“学者的人间情怀”来整理王瑶的学术与社会、历史、政治的关系……这些既有的总结都可能是北京大学中文系现代文学专业的学者们力图从王瑶先生那里濡染和承继的精神传统。我个人属于王瑶的第三代弟子,只在大二阶段听过王瑶先生的最后一次讲座,由于王瑶先生的浓重的平遥口音,基本上听不懂,但接下来读研究生阶段跟随钱理群和孙玉石先生读硕士和博士,从自己的授业恩师以及其他前辈先生身上还是耳濡目染地体悟到一些“学脉”。无论是作为龙种抑或是跳蚤,先辈学者奠定和沿承的学统都有春风化雨之功,也提供了我们这辈学人乃至后来更年轻的研究者多重选择的可能性。(访谈分上下篇,此为下篇。上篇见《文汇学人》2月15日9-10版。作者单位:北京大学中文系、中国艺术研究院)

作者:李浴洋 李静

编辑:李伶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。