沪京两地尤伦斯艺术中心接力展出的“现代主义漫步”大展中,30余件保罗·克利的代表作品是迄今为止这位艺术家在中国最全面的展示。他与毕加索、马蒂斯等同为现代主义艺术巨匠,然而对于中国观众来说,这或许是一个略显陌生的名字。保罗·克利究竟因何在艺术史上留名?他的作品又该如何被阅读?

——编者

保罗·克利《孩童游戏》,1939,德国国立博古睿美术馆藏

在“现代主义漫步”中看到来自柏林国立博古睿美术馆馆藏的一批经典的保罗·克利作品,感叹展览对于中国观众的开拓意义之余,更令我感佩的是,在欧洲的艺术收藏传统下,一位收藏者对同时代艺术之发生的敏锐嗅觉与远虑,及其本身对艺术的洞察力。这一批克利之作勾勒出艺术家整个短暂的创作生涯的主动向,其力量巨大,因此仅用简单的时间叙事就足以被展示出来。

中国观众恐怕鲜少有机会直面克利的作品,显而易见,克利在西方世界的普及度远高于国内。因此,仅从观看的角度,怎样去阅读克利的作品便成为诘难,虽然大众已经不止一次被告知:克利是色彩大师。但我们似乎仍要反问:论色彩,为什么不是莫奈、不是梵高?

从传统的艺术史判断保罗·克利的艺术风格无从下手。克利没有遵从任何一套古典的技法,也始终都没有把布面油彩视为自己擅长的媒材,更多是用纸板水彩在不断表达他那无穷无尽的自我辩证的思考。这实际上也是现代主义时期艺术的共性。克利的艺术生涯的初期浸泡在整个20世纪初欧陆艺术先锋运动的浪潮中,在克利的包豪斯以前的作品里隐约地透露出来自罗伯特·德劳内、亨利·卢梭的影响。但克利并不会真正模仿谁的色彩,与其说他是色彩的大师,不如说他是一个伟大的色彩研究者,艺术的哲思者。因为对他而言,“‘自然’于此算什么?重要的是‘自然’据以运作的法则以及它如何显示给艺术家”。(引自《克利的日记》,雨云译)

保罗·克利《沉没的风景》,1918,德国富克旺美术馆藏

包豪斯时期的同事费宁格描述过克利异于常人的日常,“克利每天都要进行长时间的独自散步,然后把途中捡到的各种奇怪的东西:蝴蝶的翅膀、贝壳、怪状的树根、各种颜色的石头……带回他在魏玛的工作室。”(引自《克利的日记》)克利的作画充满实验性,有时会用印章来盖颜色,有时会用剪刀、针、小刀来“破坏”作画,用剪刀裁掉一个被认为要去掉的部分,而这个被裁掉的部分又兴许会在需要的时候被拼贴到另一张画上。虽然,拼贴技法是现代艺术时期流行的创作手段,但相比同期柏林达达的拼贴画,或是之后更为人所知的马蒂斯剪纸而言,克利的做法与众不同,前两者依旧是一种处理单幅作品,或是一个具体主题时的绘画的表现性行为,而后者完全将画面的创作视作超越单幅尺度的永无终结的艺术探究过程。“在我的创作活动中,每次一种风格总超越其创生阶段而成长,等我快要达到目标时,其强度消失得非常快,我必须再度寻求新方式,这是多产的缘由;生存比存在更重要。”(引自《克利的日记》)这更像是一种理性的生成、建构过程,而克利总是努力并热衷于将这个过程无限推进下去,犹如哲学思辨的层层剖析的穷理的过程。克利的一些作品,尤其魏玛时期那些“格子画”有明显的推演逻辑,并且是与包豪斯的基础教学实践同步生成的,实验的创作从视觉上印证他的理论建构,而其理论的哲思也同样通过创作得到进一步阐释,因此,无论是作品还是文本,读者能或多或少感知克利思维的轨迹。克利说过:“难道一件视觉作品能被一下子全部创作出来吗?不是的,它是被一块一块垒成的,无异于一栋房子。”

保罗·克利《黄色小鸟与风景》,1923年,私人藏

作为曾经的“蓝骑士”成员,保罗·克利无疑被彼时评论界叙述作一个德国的先锋艺术家,但其平静、严谨的画面,甚至孩童般的线条很难令人察觉任何反叛的力量。然而,克利的先锋意识似乎与生俱来,一种辩证的否定力深刻内化在克利极其独立的人格里。克利的作品是高度人格化的,既不像蓝骑士时期的康定斯基一样有很强的绘画表现力,也不像未来主义、达达那样有尖锐的攻击性,同样也没有如风格派那样的神圣肃穆。在新艺术的探索道路上,克利有着自己的独白,“这黑底色上的光线初兆也不像白色上的黑色力量那么猛烈逼人。让你能够以更悠闲的方式前进。原来的黑色成为一种反力量,由现实停止之处开始。那效果就像初升太阳的光线在山谷的两侧微微闪亮,太阳升高时光线逐渐穿射得更深,剩下的黑暗角落只是余留物。”(引自《克利的日记》)这段话便透露了克利作品昏暗背景的缘由,他惯常会涂上一层色调明确的底色,并将四周的明度降得很低,借此来对比凸显画面中心的高亮主体。这一方面又得益于他的版画经验,以及对版画的青睐。然而究其思想,这种反其道而行之的做法在克利身上能够得到和解,逆反的方式融贯在他行动的各个精微之处。

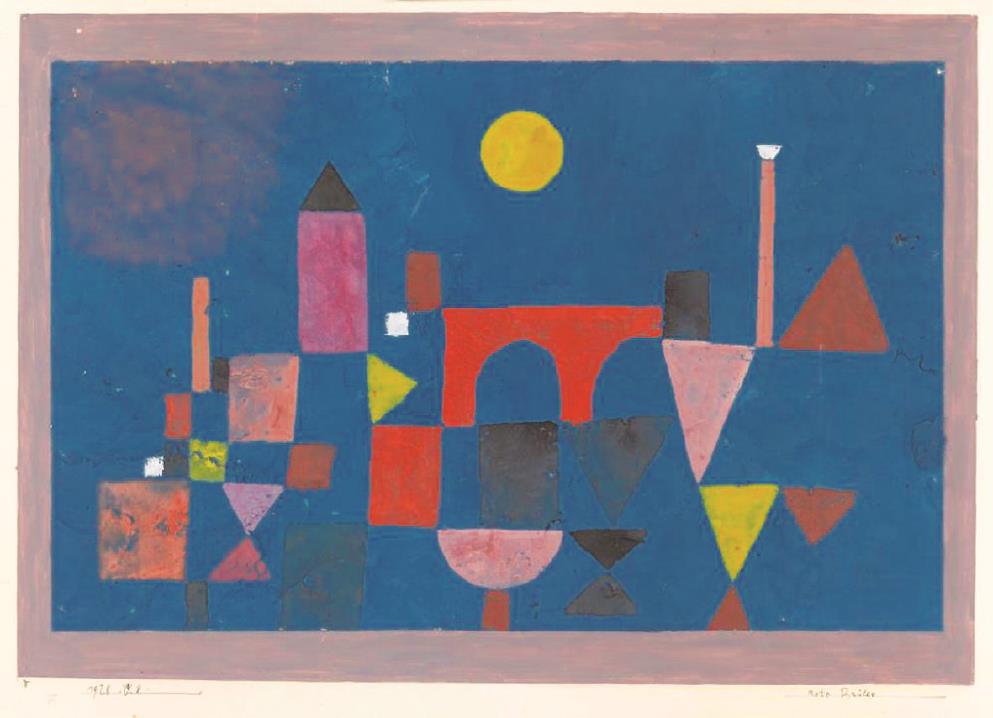

保罗·克利《红色的桥》,1928,德国斯图加特国立美术馆藏

克利的绘画与他的文字,与他的思想高度统一,下放到言行上,也高度统一。这对于我们观看克利的作品有着莫大利好,我们能从克利遗留下的丰厚文献遗产入手来理解他的作品。最著名的莫过于被格罗皮乌斯收录在包豪斯丛书第二册的“教学笔记”,以及上世纪60-70年代整理出版的两卷本克利笔记:第一卷《思考中的眼睛》(1961)和第二卷《自然的本质》(1970)。而克利生前亲手作序、其子菲利克斯补编的日记也为我们了解他的一生提供了很多帮助。

意大利艺术史家朱利奥·卡洛·阿尔甘在两卷本笔记的序言中写道:“保罗·克利的写作构成他的形式生成与图画形式理论,其写作对现代艺术的意义比肩于莱奥纳多·达·芬奇之写作对文艺复兴艺术的意义,后者构成了达·芬奇的绘画理论。”很难说,克利本人是否将达·芬奇视作艺术的上帝,在克利的书信中,他似乎对拉斐尔评价每每流露出更多的触动,但是,对先贤满怀敬意与感佩的同时,他显然并没有一味去渴望追寻400年前文艺复兴的荣光。克利在美术馆的观察时常是总体性的,他会言简意赅从米开朗基罗、拉斐尔、提香谈到德拉克洛瓦,又从马奈谈到达·芬奇,其实,这像极了今天我们当代真实、质朴的观看状态。此处,一种隐在的相对性思维被披露出来。克利习惯抹去过去与未来之间的时间分界,走向超越历时性的普遍性探求。因此,一切经典都在倒置、流转的互动里被重新提炼、界说,他在观察找寻元层面的形式逻辑。也因此,对往昔辉煌的朝圣之路显然不会比无限接近下一次文艺复兴的进路更让克利憧憬。

保罗·克利《梦之城》,1921,德国国立博古睿美术馆藏

运动(motion)——这个作为20世纪之初现代主义艺术之核心议题的观念,在克利那里同样获得重视。克利的思考将此观念推向更加饱满而深层的意义,认为它既指涉机械装置的转动,好比彼时的未来主义所普遍描绘的机器运动,带着一种超越人类尺度的速度与力量,但又不止于此。我们在印象派、未来派、立体派的作品中,可以清楚看到由运动带来的速度对物体形象的破坏、颠覆,但克利显然没有追随某种既定的主义来对运动的物体做“写实的”记录,而是在探寻一种更为宏观的、形而上的、普遍的运动本质。

保罗·克利《黑魔术师》,德国国立博古睿美术馆藏

在克利的笔记中,我们能够看到的或是单向的明确的箭头,或是混沌无限的一团线条,或是有序旋转的螺线,没有具体的物象,各种运动的本质激发我们更多地对绘画形式在摆脱内容之后的纯粹思考。在不断涌动、回旋、冲击中,过去的艺术、当下的艺术、未来的艺术被统一在一种彻底的相对性运动之中。正如1921年冬天的包豪斯课堂上,克利是这样重新定义一个点的:“我们说从点到线,但一个点并非没有面的维度,它是面积的一个无限小的元素,是一个零运动的动因,它处在休息的状态。运动是变化的前提条件。而这里存在着不动的事物。作为一个原初的元素,点是极其重要的。地球上的事物都囿于运动之中,而这样的运动本就被规约在所有事物的内里,它们需要一个刺激的动力源。最初的运动,即动因,就是一个点,它被放置在运动的过程中(形的起源)。于是,一条线被创造出来。这是一条真正的、活跃的线,且饱含张力,因为它最为活跃,所以也是最为真实的。”倘若此刻能允许我将康定斯基的点,或是马列维奇的点(圆)牵强地联系起来,不难发现,在艺术家式的思维趋向哲学的理性建构的相同努力上,克利的理解走得更远。

保罗·克利《姜饼图》,1925,德国国立博古睿美术馆藏

格罗皮乌斯1923年打出“艺术与技术统一”旗号引发包豪斯大师之间激烈的争论,而克利平静地站在一个中立的立场笑着迎接各种力量的博弈。他也许只忠诚于每一个个体的自由,正如他时刻警惕自己因抱有某种倾向的定见,而将教学变成教条化的纲领。克利真切希望他的课程能够给每个学生未来的独立创作提供真正的基础,而在这一点上他的挚友康定斯基与他很不一样。事实上,克利始终拥抱一切力量的冲突,包括自我辩证的思想碰撞。在这种混沌中,克利反而能够获得鲜活而自由的动力,预见新的世界或是新的自我。他的许多作品就是在一个冲突的同构体中展开表达的,而长远看来,他的某些作品也可以在很长一段时间里修修改改,因不断的自我辩证而不断发展变化。克利全部的作品也可以被看作一个充满变化与异质却又连贯自洽的统一体。我们始终能够感知到,他那强烈却又难以形容的特有风格,也提炼出他的某些创作规律。

但更令我触动的是,在克利的每一件作品里,我们能明晰感受到每一个阶段不同的克利,每一次他在处理具体问题时有趣的思想迂回。显然,克利又总是懂得如何把自己从全部的、包括自己的思量中解放出来。他总在真诚地思考那些最本质的问题,诚如1921年在魏玛的火车站,他遇见奥斯卡·施莱默时的真诚发问:这里的肉价是多少?

保罗·克利《觉醒》,德国国立博古睿美术馆藏

作者:罗佳洋(中国美术学院艺术人文学院在读博士生)

编辑:范昕

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。