达利,近年来可谓国内艺术展览界的宠儿。单单近期,上海便集结了三个达利展,分别为外滩111艺术空间的“梦境·邂逅达利与但丁——达利作品展”、喜玛拉雅美术馆的“超现实:AI达利+探梦达利”沉浸艺术大展、遇见博物馆·上海静安馆的“遇见达利·梦与想象”。

达利的艺术世界里,究竟藏着什么样的魔力?

——编者

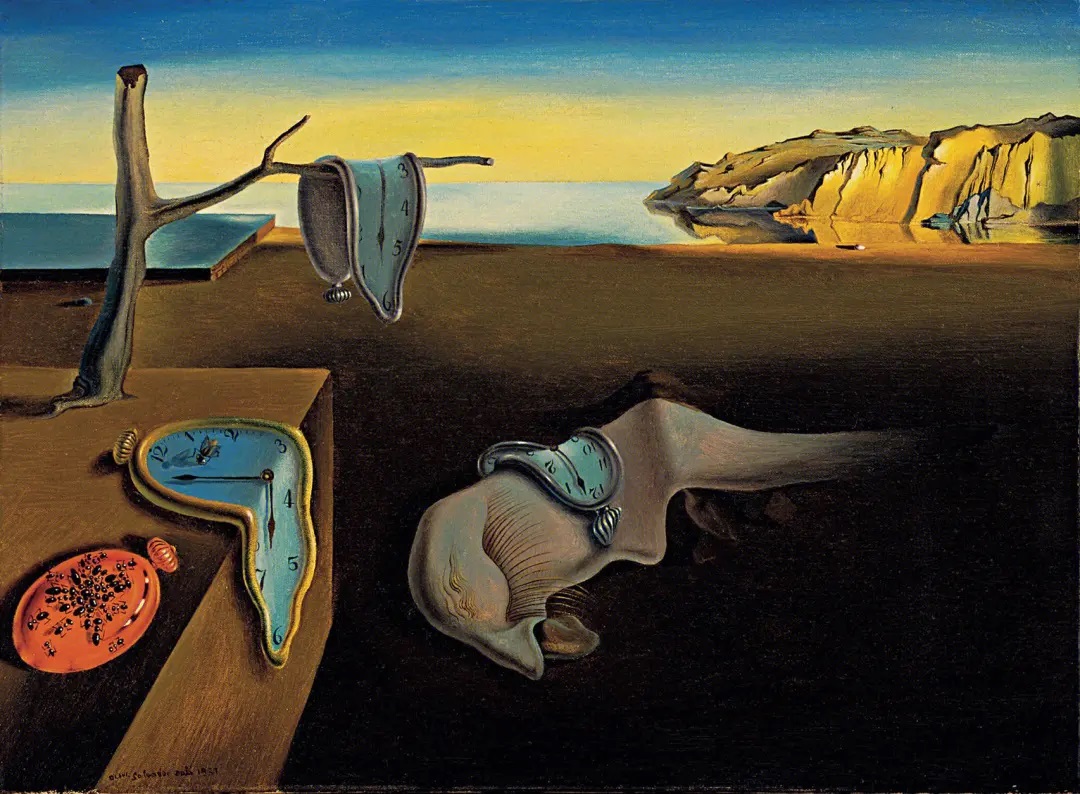

达利名作《记忆的永恒》

作为超现实主义美学革命运动的代表人物,西班牙画家萨尔瓦多·达利经常以出其不意、特立独行的形象出现在世人眼中。童年时期他想成为拿破仑,就一手拿着权杖,一手拿着掸子,穿着华丽的王室装束大张旗鼓地闯进厨房;23岁因为找不到睡衣带子,就顺手捡起地上的电线系在腰间,当着父母的面一屁股坐坏了电线另一端的灯泡;成名后受邀演讲时当着众多市民的面,头顶面包,输出一堆不堪入耳的污言秽语;甚至在看到一位失去双腿的盲人过马路时,直接一脚推开对方的车子,任由其撞上对面的人行道,试图借他人身体的残疾来安慰自己经济方面的窘境……

在达利80多年的生命里,他做出了太多常人无法理解的出格行为,这些疯狂离奇的念头也以视觉化的形式出现在他的作品当中。但达利画中的晦涩暧昧并非只是简单的哗众取宠,当中的每一寸纹理、每一道笔触,都体现了达利长久以来敏感且细腻的感受,童年的回忆、梦境的叠合、对金钱或性爱的俗世渴望、艺术家团体内部的观念冲突、国际政治的风云变幻,这一切都令他以一种温柔又残酷的态度面对这个世界。对于达利来说,他想要用自己的“天赋”在非真实的幻境中实现真实,也恰好应了达利父母给他取的名字——萨尔瓦多(西班牙语意为救世主):“我注定要像我的名字所寓意的那样,就是为了拯救现代艺术空白中的绘画,而且是在我们不幸而又有幸生活在其中的卑鄙平庸的可憎时代里拯救绘画。”

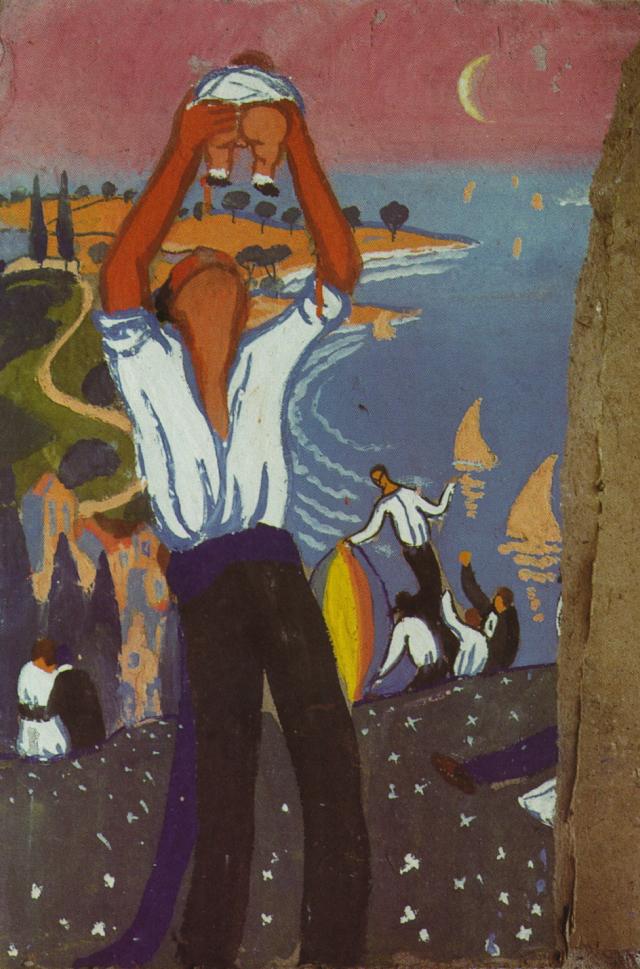

达利创作于1921年的油画《如手捧酒杯般抱着婴儿的男子》

达利童年的记忆碎片具有非常具象且清晰的轮廓,当中有玫瑰色的黄昏,有闪着绿色金属光泽的七星瓢虫,有微弱的月光,在萤火虫身上投下蓝色的影子,还有身上爬满蚂蚁的蝙蝠,这些零碎又灿烂的回忆在往后构筑成达利笔下的超现实世界。达利早年曾受印象主义和点彩画派的影响,因而作品中还残留着些许浪漫浓烈的色彩,比如《如手捧酒杯般抱着婴儿的男子》(1921)。此时的达利年仅17岁,刚刚进入马德里的圣弗南多学院美术系学习艺术,我们还隐约可以在画面中看到后印象主义的余韵,前景一名男子由粗重的线条勾勒而成,他的手中捧着一个肉嘟嘟的婴孩,身后是一群喝酒跳舞的年轻人,水蓝色的湖面上倒映着几片明黄色的船帆,随着涟漪的轮廓泛出微微颤抖的线条,这样的处理又让人联想到梵·高笔下的《罗纳河的星夜》(1888)。而背景处粉色的晚霞下映着一轮弯弯的月亮,则是达利自己的童年幻影。

更多人比较熟悉的则是达利在20世纪30年代以后的作品,除了声名远扬的《记忆的永恒》(1931)之外,还包括《熟豆的软结构:内战的预兆》(1936)、《秋天的人吃人》(1936)和《醒前一秒蜜蜂绕着石榴飞的梦》(1944)等。初看这些画作,感觉像是在波涛汹涌的海面听摇滚乐,乐手声嘶力竭地喊唱,那些尖锐刺激的形象与色块如同激烈嘈杂的鼓点不断撞击着观者的眼球,而就在忍耐的临界点时,一切又倏然风平浪静,只隐约留下一些延绵的噪点,在我们离开画面的时候依然游荡在脑海中。如果我们单一地选择达利的某一幅作品来看,似乎只是一些晦涩难懂的元素叠加,但只要我们将这系列作品联系起来看,就会发现达利的野心。根据达利自己的陈述,他有自己的一套创作系统,即所谓的“偏执狂批判法”,也有学者将这种方法概括为“自由的练习”,在外人看来可能这些图像就是一堆杂乱无章、难以理解的涂鸦,于达利而言,这些涂鸦则是一种偏执的妄想,但它并非画家简单的幻觉,而是创作者坚定的执念,他企图在自己的绘画世界里将“混乱系统化”,也就是说,将外部世界中一些毫不相干的元素建立成一套全新的秩序或系统,从而颠覆现实世界。在创作的过程中,达利倾向于“在主观与客观的现象中寻找系统性联系的无限/未知可能性,从中呈现给我们的是一种非理性的关切。”借助系统化的“非理性的关切”,达利将我们引向外部世界中的残酷真相,即在非理性的世界中寻找理性的存在,在非真实的世界里寻找真实。

达利创作于1936年的油画《熟豆的软结构:内战的预兆》

以《熟豆的软结构:内战的预兆》为例,这幅画是达利在1936年7月西班牙内战爆发前夕创作的。虽然达利自称是“一个不问政治的人——我要么远远超越我的时代,要么远远落后于我的时代”,但当他看到自己的国家沉沦于战争和革命的灾难时,他也在这场浩劫中对死亡悲剧、对战争的内核建立起自己的美学和道德信仰。此刻的达利并不受困于任何形式的革命,对战争的恐惧与厌恶反而让达利更加坚定自我的体系——“我将一如既往地和至死不渝地是一个达利风格者”。于是他以自己的司机死于加泰罗尼亚建国的枪战中为缘由,创作了这幅画。达利曾就《内战的预兆》写道:“我画了一个宽大的人体,上面畸形赘生出许多胳膊和腿来,这些胳膊和腿在一种神志不清的自我扼杀中自相纠缠和撕扯。作为这个被自恋和生态灾难吞噬的疯狂肉体结构的背景,我画上了地质景色,它被冻结在它的‘正常过程’中,徒劳地演变了数千年。”

当然在激烈粗暴的摇滚间隙,达利偶尔也会出其不意地创作一些抒情淡雅的水彩画。1950年代,为纪念但丁诞辰,意大利政府委托达利为但丁的《神曲》创作一系列插图,按道理来说,达利笔下营造出的那种超现实的、介于夜晚与白天之间的诡异气氛是非常迎合但丁视角中的天堂与地狱意向,但意大利民间则认为让一个西班牙人来给意大利的文豪画插图着实是不成体统,所以这个项目后来也不了了之了。好在有位法国出版商恰巧得知此事,达利便在他的帮助下阴差阳错将这一系列作品以版画的形式保留下来。虽然在这之前已经有不少伟大的艺术家就《神曲》这一题材进行了创作,包括波提切利、安格尔、德拉克洛瓦、威廉·布莱克等,但达利创作的风格更具多样性。从明快轻盈的水彩到浓稠厚重的线描,达利以自己对《神曲》的独特理解,将三个部分的诗歌转化为三种不同的风格。在《地狱篇》中,达利将混乱与疯狂交织在一起,营造出一种超现实的、梦幻般的奇妙气氛;而到了《炼狱篇》,则更趋于表现主义的风格;在《天堂篇》,达利转向一种轻快愉悦的画风,传达出更为强烈的宗教气息。

达利创作于1960年的水彩《惩罚之树》,为其《神曲》系列插图之一

在《惩罚之树》/《贪食者之树》(1960)中,达利省去了许多次要人物,他根据《炼狱:24》的内容抓住了最主要的几个元素。右侧那位身形纤细的男子,他便是但丁的向导维吉尔。维吉尔身着一袭宝蓝色长袍,金色的发髻间还点缀着与衣衫颜色相衬的蓝色花环,左侧的红衣男子则是但丁,二人均指向一棵树,就是那棵由夏娃偷吃禁果的树长出的分枝。树杈间落下一轮明黄色的光圈,一时间辨不清那是月亮还是即将到来的节制天使的神迹,只能看到天边的角落处洒下一簇簇青灰色的光线,层叠的云团之下还泛着大片浅黄色的光晕,直戳中间的枝桠,也不知道是维吉尔的衣摆还是半梦半醒的夜色,连带着将枝头的树叶都染成了朦胧的蓝。整个画面中,蓝色、红色、土色、黄色、灰色相互撞击又相互交缠,本以为是对比强烈的色彩,却在画家的笔下显得协调起来。但丁身上的红色衣袍一经浅棕色底衫的映衬,与旁边同色系的树干过渡极为自然;维吉尔的衣裳与花环,旁侧的树木,以及但丁的发尾,皆是浓稠的蓝,一切都点缀得恰到好处的样子。画面呈现出一团神秘诡谲的气氛。达利的描绘很简洁,他只用几个大面积的色块勾勒出人物大概的轮廓,用色又极为清爽稀薄,整体给人一种既现代又古典的意味。

如今,我们在喧嚣的世俗社会中,或许真正愿意花大量时间和精力去了解一个画家的人并不多,具象的世界已经令人失去耐心,更何况那些凌乱模糊的色块与线条。有人觉得达利的盲目狂喜、夸张、荒唐的编排,是一场毫无头绪的荒诞闹剧,但只有达利自己最清楚,他对待艺术给予了最高浓度的严肃。他的创作不是出于猎奇心理,也并非哗众取宠,而是自孩童时期就开始出现在眼前的画面,是他在无数个深夜无法释怀的执念,亦是他面对残酷的战争世界做出的奋力抗争。

达利,在彼时已荒唐失序的世界里,在各种“主义”爆炸式膨胀的年代,搭建起自己的超现实梦境,这道厚重的结界也让我们得以在忙碌冷漠中寻求到一丝私密的慰藉。我们与达利一样,都能看到这纷繁复杂的世间百态,但达利的不同之处在于,他能以一种非理性的方式将那些稀疏平常的日间事物构筑成一场层层叠叠的梦。在这个偏执的虚幻世界里,我们可以沿着达利的视角捕捉到参差百态的生命运动。正如达利在自传中所言:“某些难以预料而又凑巧发生的客观事件仿佛有系统地出现在我的生活中,进而变成了强烈、巨大而又令人难以忘怀的逸闻趣事,而这些事情本来是无足轻重的。”

作者:喻盼瀛(中国美术学院艺术人文学院博士研究生)

编辑:范昕

策划:范昕

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。