不论在地铁上,还是校园内,玩手机游戏的年轻人随处可见。前不久,一段“妈妈台下假装录像实际在守中路”的视频在网上走红。视频中,一位妈妈在台下举着手机、假装为正在表演孩子的录像,可是实际上却是在玩游戏。有网友评论:妈妈不光在录而且还在中路,这大概就是当代“慈母守中线”吧。

根据中国互联网信息中心最新发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2022年12月,我国网络游戏用户规模达5.22亿,占网民整体的48.9%。而这一趋势应该是不断增长的,相信再过10年,网络游戏用户会接近中国一半的人口(基于中国人口增速度放缓的预期)。

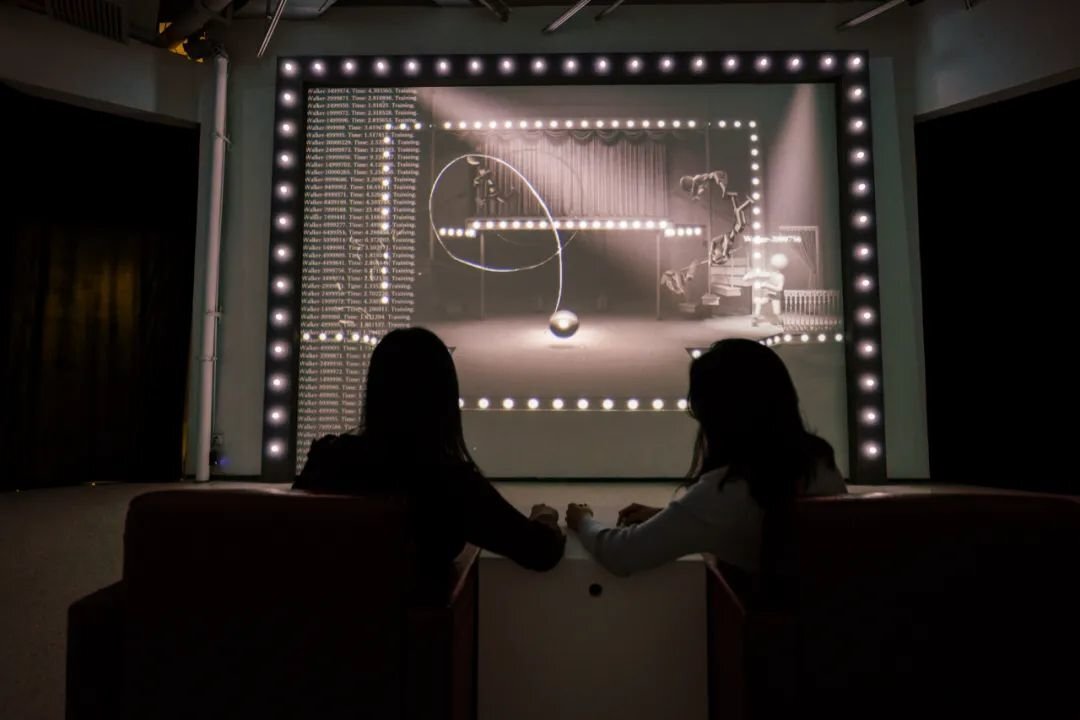

那么,游戏是否可以作为一种艺术的形式存在?正在时代美术馆重庆馆举办的科技艺术展览“失控乐园:LET'S ENTERTAIN”给出了一种探索。展览由上海的跨媒介艺术中心“雷电所”策划,集结来自国内外19组艺术家/团队的26件作品,90%以上都是可以“玩”的交互作品。

在这场展览中,观众可以选择“保守主义”“存在主义”“虚无主义”等模式的贪食蛇游戏;可以在艺术家Jostle Parent的电子游戏《Pippin Barr》中扮演“家长”角色让“孩子”度过“危险重重”的一天;还可以和两名其他观众“玩”起艺术家谢明炫的作品《超流行空间》,让一位黑衣人去抓捕两位穿着条纹衣服的人……而观众的观展却又不免引人思考。一方面,大众理解的“游戏”与展览内容存在着明显差异。相比当下流行的王者荣耀、消消乐、QQ麻将等手机游戏,或者任天堂、索尼等掌机游戏来说,观众习惯于将展览中的游戏与商业游戏进行对比,认为前者缺少对抗模式、通关模式和奖励模式。另一方面,或许对于重庆这座拥有专业美院城市的观众来说,其视觉经验形成于经典艺术和传统艺术,部分本地观众认为展览中的互动数字艺术只是新媒体展项,而非当代艺术,表示还是希望能够看到架上绘画与雕塑、装置,否则就会产生“不吃主食就等于没有吃饭”的感觉。

事实上,尽管数字艺术、网络手游、新媒体展项都能以游戏的形式出现,作为游戏的数字艺术却又显示出了一些不一样的特征。

两年前,笔者观看了上海明当代美术馆展览“游戏的人”。其中,最早将“交互”的概念引入艺术创作的艺术家邵志飞(Jeffrey Shaw),与莎拉·肯德丁、古希婻共同创作的作品《再次跌倒,跌得更好》令人印象深刻。这件作品由屏幕和地面上的压感区域构成,当观众脚踩踏感应区域,屏幕中的人形物体将会随机跌倒。而没有观众体验的时候,这些人形物体会立起来、恢复到开始时的样子。人形物体每次跌倒的方式由随机函数算法决定,每次跌倒场景永不重复。

“跌倒”往往意味着失败与受到重挫,中国人的励志名句就是“在哪里跌倒,就在哪里爬起来”。但是在这个游戏中,跌倒完全是人为操控的,带有一种残酷的意味。而观众的踩踏毫不费劲,还可以在反复的踩踏中获得一种控制他者的快感。作品《再次跌倒,跌得更好》以隐喻的方式指向复杂的社会问题,形式简单却又十分有力。

数字艺术与网络手游、新媒体展项的区别,在于前者不止于视觉上的愉悦与简单的肢体活动,而是能够引发人们的思考。正如大都会教育部主管桑德拉女士曾说的那样:艺术真正的力量根本不在审美,而在于启发人们以不同的方式思考这个世界,在于开启不同时间、不同空间、不同文明之间的对话。

数字艺术与网络手游、新媒体展项并不是水火不容、厚此薄彼的关系,它们面向不同的人群,都可以以游戏的形式出现。游戏是一种能够容纳人类思想和创意的媒介,从古希腊开始,柏拉图就提出了“生活当如游戏”的观点。1938年,荷兰语言学家、历史学家约翰·赫伊津哈出版了著作《游戏的人——文化的游戏要素研究》,这本书名即体现出作者将游戏视作人的本质特征。游戏包含着人类对于未来的诸多想象,也是当代艺术的有效载体,人类的进化与发展始终与游戏相伴。

但是,笔者最为担心的,恰恰是人们都热衷于网络手游与新媒体展项所带来的视觉刺激,而对于以游戏形式出现的数字艺术,仅仅从视觉上进行评判,而不进行思考与讨论。网络手游与新媒体展项往往让人们处于被动接收信息状态,而以游戏形式出现的数字艺术,追求的是想象力与思考力的融会贯通,以及对于社会的关切。这值得创作者进一步以实践来探索。

作者:于奇赫(东南大学区域国别视觉文化方向博士研究生)

策划:范昕

编辑:范昕

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。