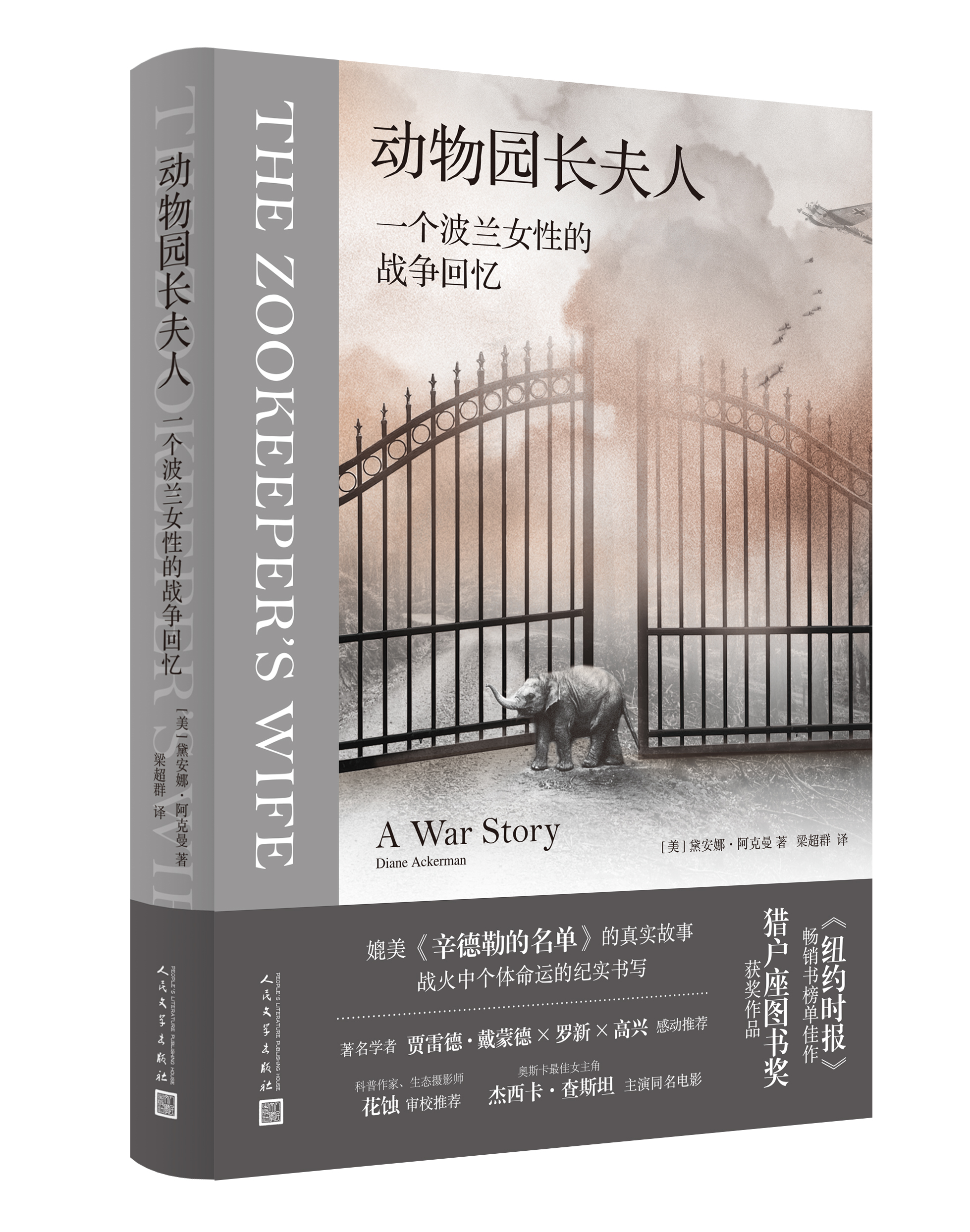

《动物园长夫人:一个波兰女性的战争回忆》

[美]黛安娜·阿克曼 著

梁超群 译

人民文学出版社

本书是一部女性视角下的微观二战史,讲述了二战期间,发生在波兰的一段鲜为人知的真实故事。

1939年9月,德国发动“闪电战”,轰炸机摧毁了华沙,也摧毁了华沙动物园田园牧歌般的往日生活。纳粹铁幕下,动物园长雅安·雅宾斯基和夫人安托尼娜将废弃的动物园改作地下抵抗组织的中转站,为300多名犹太人和地下抵抗者打开了“生门”。

作者黛安娜·阿克曼是美国著名非虚构作家、诗人、博物学者。她以诗人的语言书写重大历史事件的普通人命运,从独树一帜的自然史观视角反思纳粹暴行,细腻描绘了人与动物相依共存、相互救赎的动人日常,展现人如何在极致绝境中精神自救,由此揭示了战争、人性与自然的深刻关系。

▲2017年,同名电影由奥斯卡影后杰西卡·查斯坦主演

>>内文选读

当天夜里,在卡普奇恩斯卡街的一套小公寓里,她听懂了一种新的声音:德国重炮发出的击打铁砧似的哐哐声。此时此刻,在世界的其他地方,像她这样年纪的女性正溜进夜总会,在格伦·米勒乐队的伴奏下翩翩起舞,陶醉在《珍珠链》《棕色小水壶》这样轻快的乐曲中。有些女人则可能在路边的小酒馆里,跟着新发明的自动点唱机里传出的音乐跳舞。很多夫妻请来临时保姆照看小孩,自己则上电影院欣赏1939年的新片:葛丽泰·嘉宝主演的《妮诺契卡》,让·雷诺阿导演的《游戏规则》,朱迪·加兰主演的《绿野仙踪》……家家户户驾车出游,去乡间观赏秋天的树叶,在欢庆秋收的节日活动中品尝苹果蛋糕和玉米煎饼。然而对很多波兰人来说,原本的生活已不复存在,成了一堆被榨干的残渣。德军占领期间,所有人都丧失了日常生活的种种兴味,为现实所困,为最基本的生存耗尽了大部分精力、心力、时间和金钱。

像其他动物妈妈一样,安托尼娜也变得无比焦虑,急于为孩子找一个安全的藏身地。“但与它们不同,”她在日记中写道,“我没办法把瑞希叼在嘴里,送到一个安全的巢穴。”她也无法安心待在亲戚家四楼的公寓里——“要是楼塌了,我们说不定就被埋在里面了。”经过一番思量,她决定搬到楼下去住。楼下是一家经营灯罩的小店。她不知道自己能否说服店主接纳他们。

▲安托尼娜·雅宾斯基和她最爱的猞猁

她一把抱起瑞希,摸黑走下四楼,敲了敲门。门开了,里面是两位上了年纪的妇人,查德斯卡太太和斯托科夫斯卡太太。

“请进,请进。”她们瞄了一眼她身后的走廊,迅速关上了门。她走进商店,眼前是一片奇异的新天地,半像水下的珊瑚礁,半像天文馆。商店里塞得满满当当,扑鼻而来的是布匹、胶水、油漆、汗水和煮燕麦的气味。这里是个灯罩市集,琳琅满目的灯罩一串串吊在天花板上,一沓沓堆在地上,垒成金字塔型,还有的一个个紧挨着,仿佛舶来的风筝。木架上放着布匹——像一捆捆果馅卷饼,还有铜质的灯架,制作灯罩的小工具、螺丝、铆钉,闪闪发亮的托盘里盛放着灯罩顶饰,按玻璃、塑料、木材、金属等不同材质分门别类区分开来。在那个时代的灯罩店里,女店员负责手工缝制新的布面灯罩,修理旧灯罩,同时也代售别人制作的灯罩。

……

随着瑞希的目光,安托尼娜看向房间深处。她惊讶地发现几个形容狼狈的本地女人和孩子坐在拥挤的灯罩间。

“日安,日安,日安。”安托尼娜向他们一一点头问好。

灯罩店温馨的氛围吸引了无家可归、绝望无助的人们。这里的经营者是两位慈祥的老妇人,她们热心地与避难者分享食物、炭火和床褥。安托尼娜留下了这样的文字:

这间前店后坊的灯罩店就像一块磁石,吸引了很多人前来避难。两位可爱的小个子老妇人非常非常温暖,充满爱心,善良热情。多亏了她们,我们才得以熬过那段最艰难的时期。她们就像夏夜里温暖的光芒,无论是楼上的居民,还是附近被炸毁了住房的无家可归者,甚至是别的街道的居民,都像飞蛾一样被她们的光芒所吸引,飞奔前来,相聚在这里。

安托尼娜敬畏地看着两人用布满皱纹的手给众人分发食物(主要是燕麦片)、糖果、明信片簿和小玩具。每天夜里,大家各自找地方睡觉时,她会把床垫放到一个结实的门框下面,以自己的身体掩护瑞希,战战兢兢地小睡一会儿。入睡很难,她怅然于田园牧歌般的往日时光已遥不可及。正因如此,回忆也变得愈发诗情画意。她原本为来年做了那么多规划,而现在,她满脑子想的只是她和瑞希能否活到天亮,能否再见到雅安,儿子还能再过一个生日吗……

“日复一日,我们的生活中充斥着对恐怖当下的忧虑,甚至想象着自己的死亡。”她在回忆录中写道:

盟友不在身边,没人提供帮助,我们波兰人在孤军奋战。只要英国进攻德国,德国就不得不停止对华沙的狂轰滥炸,但英国人没有出手……关于波兰政府的消息也令人悲哀,我们的斯密格莱元帅和政府成员逃往罗马尼亚,却在那里被逮捕拘押。我们震惊于背叛,我们感到悲哀。

英法两国向德国宣战时,波兰人拍手称快。电台里循环播放着两国国歌,持续了好几天,但到了九月中旬,来自德军重炮与巨型轰炸机的密集火力并无稍减。“我们活在一座围城之中。”安托尼娜在回忆录中写道,城中时时有炸弹呼啸,充斥着刺耳的爆炸声,以及建筑物崩塌时发出的旱雷般的巨响。人们在饥饿中煎熬。自来水、煤气等等日常生活中的必需品首先消失,接着电台哑了,报纸没了。有胆子上街的人都速去速回,不敢稍待。要买上一点马肉或面包,都得冒着生命危险排队。整整三天,她白日里反复听炮弹尖啸着掠过屋顶,黑夜里感受炸弹一次次重击黑暗之墙。令人胆寒的尖啸声后总是紧跟着让人毛骨悚然的轰隆声。安托尼娜发现,自己每听到一声尖啸,就必须要等着听它最后的爆炸声,过程中一直悬着心,做着最坏的打算,直到听它在别处爆炸,将某些人的生命炸成碎屑,才长长地舒一口气。她下意识地估算着每次爆炸与自己的距离,庆幸自己没有成为炸弹的目标,然而紧接着又是一声尖啸,又是一声爆炸。

▲雅安与安托尼娜的小洋楼今日模样,背面照

三天里她也曾冒险出过几次门,每次都发现世界变成了一部战争电影,四周黄烟弥漫,瓦砾成堆,许多建筑物只剩下一两面孤墙,墙头锯齿森然林立,地上有随风翻飞的信件和翻滚的药瓶,有受伤的人,有死马——腿与身体之间拧成一个古怪的角度。但还有比这更不真实的景象:有一种东西在空中盘旋,初看像雪,时而轻盈地向上飘,时而静静地下坠,却不会落在地上。它们纷纷扬扬,却比风雪更瘆人——这漫天飘舞的东西是羽绒,从这个城市的无数枕头与被子里飞扬出来的羽绒。很久以前,波兰的某位国王曾以羽毛阵阻击进犯的土耳其人:战士们在背后绑上巨大的羽毛圈,骑马高速冲向敌阵,气流穿过这些人造翅膀,如龙卷风般呼呼作响,敌方的战马吓得拼命用蹄子抵住地面,一步也不敢前进。对许多华沙人来说,这场“羽毛暴风雪”也许会让他们想起那些英勇骑兵——这座城市的守护天使,想象他们惨遭杀戮,只留下羽毛在空中飞舞。

一天,一颗哑弹击中了安托尼娜所在的公寓楼,卡在四楼的屋顶,整整一天,她都在等待它炸响,却一直没有等到。夜里,轰炸机密集投弹,似在空中涂鸦,画出一道道烟雾。她带着瑞希搬到了附近一座教堂的地下室。第二天,“在清晨那令人窒息的死寂中”,她又带瑞希搬回了灯罩店。她后来告诉别人说:“我就像我们的那些母狮,胆战心惊地把幼崽从笼子的一侧移到另一侧。”

没有雅安的消息,安托尼娜担心得夜不能寐,但她告诉自己,如果不去拯救动物园里幸存的动物,她就有负于自己的丈夫。它们还活着吗?留守的那几名少年能照看好它们吗?看来别无选择:尽管恐惧引得她一阵阵生理性的反胃,她还是将瑞希留给亲戚照料,强迫自己冒着炮火过河回到动物园。在遍地硝烟、一片狼藉中战战兢兢地赶路时,她想:“原来这就是猎物逃避追杀时的感觉,没有英雄的悲壮,只有不惜一切代价也要安全回家的那种疯狂。”她想起了雅斯和猛兽们的死,是被波兰士兵枪杀的,黑洞洞的枪口对着它们,就在一米开外。它们垂死那一刻的场景折磨着她。然而,此时她心头突然升起另一种挥之不去的恐惧:如果事实证明,它们的死其实是种幸运呢?

▲小洋楼中的一位“居民”和它的两位高个子朋友,摄于20世纪30年代

作者:黛安娜·阿克曼

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋