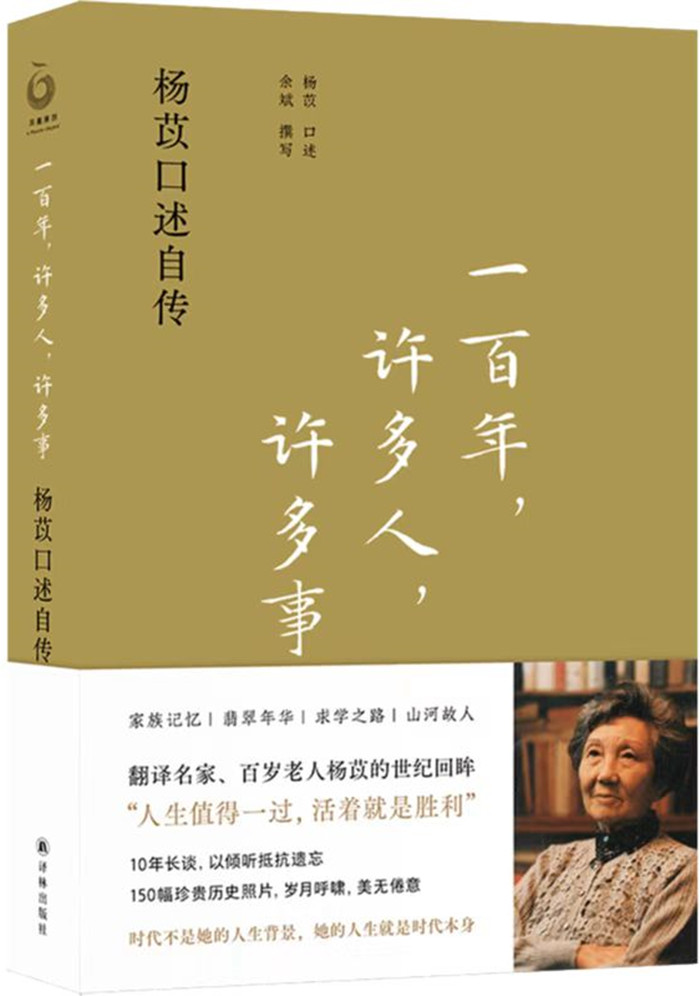

“人的一生不知要遇到多少人与事,到了我这个岁数,经历过军阀混战、抗日战争、解放战争,以及新中国成立之后发生的种种,我虽是个平凡的人,却也有许许多多的人可念,许许多多的事想说。”世纪老人、著名翻译家、作家杨苡先生曾发出这样的感叹,于是,南京大学教授余斌以倾听抵抗遗忘,以细节通向历史真实,在杨苡先生103岁之际,向她奉上一份特殊的生日礼物——历时10年整理撰写的《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》,该书近日由译林出版社正式出版面市。书中,家族旧事、翡翠年华、求学之路、山河故人,一个世纪的人与事在叙述中缓缓展开。余斌在万字《书成漫记》中写道:“我有意无意间充当了杨先生和读者的中间人。它应该是一部可以面向一般读者的口述史。”

杨苡原名杨静如,1919年出生于天津,先后就读于天津中西女校、西南联大外文系、国立中央大学外文系,曾任职南京国立编译馆翻译馆、南京师范学院外语系。她翻译的《呼啸山庄》是最流行的中译本之一,她也是此中文书名的首译者。哥哥杨宪益是著名翻译家,姐姐杨敏如是古典文学专家,丈夫赵瑞蕻是南京大学中文系教授、外国文学专家。

103岁生日之际,中国作协主席、中国文联主席铁凝,中国作协党组书记、副主席张宏森发亲笔签名信祝贺,向她致以崇高的敬意:“杨苡先生是五四运动的同龄人,是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是首创‘呼啸山庄’这一译名并使该译本成为经典的重要翻译家,是兼及诗歌、散文、儿童文学创作的勤勉写作者。山河沦落时,杨苡先生不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,杨苡先生古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等著作的翻译,依然满怀蓬勃意气。被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生饱满而光洁。”

《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》是杨苡先生唯一口述自传,这是一位女性的成长史、一代知识分子的心灵史、一部个体见证下的百年中国史。从1919年走向今天,杨苡的人生百年,正是中国栉风沐雨、沧桑巨变的百年。时代与人生的淬炼,凝结为一代知识女性的天真与浪漫之歌。书内收录自20世纪初以来珍贵历史照片150张,辅以详实图注作为口述的延伸和补充。由“中国最美的书”得主周伟伟担纲设计统筹,苍青配色寓意生命常青。正文采用纯木浆纸印刷,藏读两宜;图片采用古典艺术纸印刷,还原真挚本色。锁线裸脊,装帧典雅,尽显岁月沉淀之美。

本书为《杨苡口述自传》上部,从清末杨家发迹写起,到1946年,抗战胜利后杨苡从重庆随中央大学北返南京告一段落。以1946年分界的“上学记”与“上班记”是杨苡人生的双重变奏。据悉,下部文稿已基本整理完成,将于近年出版。

>>内文选读:

写在后面:成书散记(节选)

这本书的成书过程,有必要交待一下。

缘起当然是认识杨苡先生。

一

杨先生和赵瑞蕻先生是一家子,赵先生是南大中文系的教授,读本科时我修过他的选修课“欧洲浪漫主义文学”,还是那门课的课代表。但赵先生的课,我大都逃了,以至毕业留校分在外国文学教研室,我都不好意思登门拜访本专业的这位退休的前辈。

忽一日,赵先生的弟子、我的同事唐建清告我,杨苡先生知道我写了本《张爱玲传》,想借一本看看。这让人大起惶恐,连忙登门去送书。

说起来我知道杨先生其人,还在赵先生之前,因刚上大学不久就买过她翻译的《呼啸山庄》,一气读完。又翻过三联出的一个小册子,叫《雪泥集》,收入的是巴金与她通信的遗存。杨先生对巴金崇仰之情,是人所共知的,张爱玲的路数、风格,与巴金完全两样,杨先生怎么会对她感兴趣呢?这是我很好奇的。

后来我忖度,多半还是因为我硕士阶段的导师邹恬先生的缘故。杨先生虽在南师(后来的南师大)外文系任教,因在中央大学借读过两年,又长期是南大的“家属”,一直住在南大宿舍,和南大中文系许多人都熟,颇有一些,熟悉的程度甚至超过赵先生。邹老师似乎是晚一辈的人中她最欣赏的一位,用她的话说,“很谈得来”。邹老师对她说起过几个学生论文的选题,所以她老早就知道,邹恬有个学生,在研究张爱玲。我怀疑爱屋及乌,杨先生对邹老师的学生,多少也会另眼相看,至于我的选题,杨先生大概觉得有新鲜感,发表过“感想”的,说,这个好。

第一次登门,就在杨先生的小客厅里坐了怕有两个钟头。他们家只有这一处待客的地方,我归在杨先生名下,实因即使赵先生在场,与来客的谈话往往也在不觉中就被杨先生“接管”,赵先生的“存在感”则大大地淡化。我虽是因送书而去,看望赵先生却是题中应有,而且是教过我的,开始也确实多与赵先生对话,但不知不觉就变成主要与杨先生接谈了。

后来我发现,若做出主、客场划分的话,这小客厅是杨先生的“主场”,赵先生的主场在外面。以地位论,赵先生是教授,杨先生退休时,只是一个未进入职称体系的“教员”,参加活动,主次分明。杨先生肯定不接受三从四德那一套,但家中男主外女主内,夫唱妇随的大格局还是维持着的。即使在家中,赵先生的重要也一望而知,客厅里最显眼的一张大书桌就是他专用,杨先生并没有伍尔夫所谓“一间自己的房间”,似乎也“安于现状”。只是宾客闲聊起来,自然而然,就容易进入杨先生而非赵先生的节奏。

赵先生往往在公众场合显得兴奋,而且很容易就会进入赋诗的激昂状态,私下里却话不多。杨先生相反,公开场合不喜欢说,要说也不自在,在私下场合,则非常之放松,且很是健谈,直到百岁高龄的现在,兴致高的时候,聊上一两个小时,亦不在话下。这里面固然有历次政治运动挨整被批的阴影,另一方面却更是因为性情如此。

闲聊之为闲聊,即在它的没有方向性,杨先生聊天更是兴之所至,不过怀旧肯定是其中的大关目。旧人旧事,恰恰是我感兴趣的。往高大上里说,我原是研究中国现代文学的,特别希望与研究对象之间,能有不隔的状态,杨先生谈她与巴金、沈从文、穆旦、肖乾、吴宓 等人的亲身接触,即使是无关宏旨的细枝末节,又或旁逸斜出,完全不相干的,我也觉得是一个时代整体氛围的一部分。往小里说,则掌故逸事,或是已经消逝了的时代日常生活的情形,也让我觉得有趣。后者未尝不可从别的渠道获得(比如像陈存仁《银元时代的生活》、齐如山的《北平谈往》、《齐如山回忆录》等书),但面对面的闲聊更其“原生态”,乃至杨先生聊旧时人事的态度、随意的品评,也是我觉得有趣的。

▲余斌与杨苡先生合影

作者:余 斌

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋