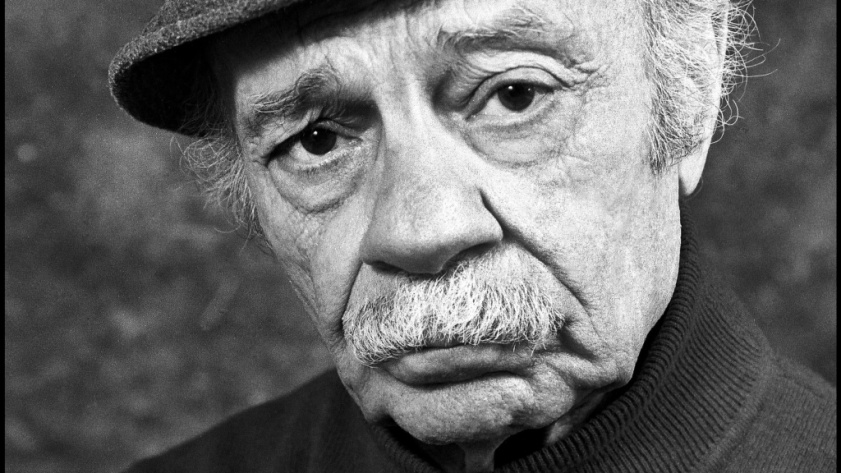

长篇小说《英雄与坟墓》首版于1961年,是阿根廷著名作家埃内斯托·萨瓦托文学创作生涯中的里程碑。萨瓦托一生著作颇丰,但长篇小说仅有“心理小说三部曲”,三部作品(《隧道》《英雄与坟墓》《毁灭者亚巴顿》)内容相互套嵌,部部堪称经典,其中文学和艺术成就最高的当属《英雄与坟墓》。《英雄与坟墓》被誉为20世纪最好的阿根廷小说,也是有史以来最伟大的西班牙语作品之一。它采用多线并行的叙述手法,叙事人物的多元化和叙事方式的时空立体交叉是本书结构的一大特点。

从小就遭母亲厌弃的忧郁青年马丁在公园偶遇饱受父亲精神凌虐的神秘女孩亚历杭德拉。两人之间如暴风雨般激烈的爱情却因亚历杭德拉的弑父和纵火自焚戛然而止,而小说的另一条主线也随之逐渐完整和清晰。

亚历杭德拉是奥尔莫斯家族的最后一位后裔。这个阿根廷古老家族的兴衰史与整个阿根廷民族的发展史交叉融合,小说通过对主人公家族历史的不断回溯,呈现出整个阿根廷民族的前世今生。

除此之外,小说中还穿插了萨瓦托对于文学、艺术、科学、哲学、心理学等方方面面的知识,而与其他章节看似格格不入的第三章《关于盲人的报告》,则以第一人称揭示了书中人物费尔南多丑陋阴暗的内心世界,对人物心理细致入微的描写,淋漓尽致地展现了萨瓦托对于丑陋人性和阴暗内心的洞悉。

《英雄与坟墓》

[阿根廷] 埃内斯托·萨瓦托 著

申宝楼 边彦耀 译

上海译文出版社出版

>>内文选读:

1953年5月的一个星期六,即巴拉卡斯事件发生两年前的一天,一位身材颀长、背有点佝偻的年轻人沿着莱萨玛公园的一条小径漫步。

他在离色列斯神塑像不远处的一张长椅上百无聊赖地坐下来,任凭思绪遐想、神驰。“就像漂浮在表面上风平浪静、水下却潜流汹涌的大湖上的一叶小舟。”当亚历杭德拉死后,马丁和他杂乱而零碎地谈起与死者关系中的一些往事时,布鲁诺这样想道。布鲁诺琢磨着他说的这一切,也理解这一切,而且理解得何等透彻啊!因为这个十七岁的马丁使他想起自己的先辈,想起那个透过三十年云遮雾掩的岁月隐约可见的布鲁诺,这是一段为爱情、幻灭和死亡所填满,也为它们所毁灭的岁月。落日的余晖洒在质朴的塑像上,洒在沉思的铜狮上,洒在铺满柔软落叶的小径上,他在这古老的公园里满怀伤感地想象着过去的那位老人。这时候,就像在一位垂危患者的病房里人们慢慢停止高声的交谈一样,周围的喧嚣声渐渐隐去,远近开始传来轻轻的呜咽;而那泉水的潺潺声,行人远去的脚步声,鸟儿归巢时的啾啾声,远处儿童的嬉叫声,所有这些声响听起来都显得异样地深沉。就在这时刻,一件神秘的事情正在发生:夜,降临了。随之一切都呈现出另一副模样:树木,长椅,用枯枝败叶点起堆堆篝火的退休老人,南码头一艘轮船鸣响的汽笛,远处都市里发出的回声。这是万物进入更加深邃更为神秘境界的时刻。对于那些无言默默而又思绪万千地枯坐在布宜诺斯艾利斯公园或广场的长椅上的孤独者们来说,这也是更可怕的时刻。

马丁从地上捡起一张不知谁扔下的破报纸,形状像一个国家,一个虚幻的然而可能存在的国家。他机械地看了一眼有关苏伊士运河和一些商人将被关进德沃托镇监狱的那几行字及乔治乌到达时讲话中的一段。报纸的另一面溅满了泥浆,但可以看出有一幅照片,照片的说明是:庇隆参观迪斯塞波洛剧院。照片的下面是关于一个退伍军人用斧头砍死他妻子和另外四个人的报道。

马丁扔下手里的报纸。“几乎从没有什么事情发生,”数年后,布鲁诺将会这样对他说,“即使印度某个地方瘟疫肆虐,造成了大量的死亡。”马丁的眼前又出现了他母亲那张被化妆品涂抹得不伦不类的脸,而且对他说:“你所以能出世,是由于我的疏忽。”勇气,对,先生,她当时缺少的正是勇气。假如不是这样,她早就把他处理到阴沟洞里去了。

阴沟洞老娘。

“突然,”马丁说,“我觉得背后有种被人盯着看的感觉。”

当马丁以为听出暗黑的卧室里有种可疑的沙沙声时,有这么几分钟,他就这样提心吊胆、凝神屏息地僵直着身子坐在那里。因为很多次,他都觉得脑勺后面有这种可疑的响声。不过,只是一种令人不舒服、不自在的感觉而已,因为(据他自己解释)他一直认为自己长得既丑陋又可笑,他只要一猜疑谁在背后琢磨他或观察他,就感到浑身不自在。所以乘坐公共汽车或电车时,他都拣车厢里最后排的位子坐;去电影院时,也要等灯光灭了后才进去。而此刻,他却感到似有某种异样的东西。某种东西——他犹豫了一下,好像在寻找最恰当的用词,——某种令人不安的东西,有点像在万籁俱寂的深夜里我们怀疑听到的或者自以为听到的那种沙沙声。

他两眼使劲盯着雕像,但实际上已什么也看不见了。于是他把目光转向自己的内心深处,就像一个人在思索往事并企图再现模糊的记忆而需要他的精神十分专注那样。

“有人在试图与我交谈。”他说自己当时曾神经质地这么想过。

那种被人注视着的感觉,像往常那样加剧了他的羞愧感:长相丑陋、五官失衡、手脚笨拙。甚至他那十七岁的年纪也使他觉得令人可笑。

“但是并不是这样。”两年后,此刻站在他身后的这位姑娘将这样对他说。这是很长的一段时间—一布鲁诺思索着——因为这十七年不是以月计算的,甚至也不是以年来计算的,而是以这一类人在精神上所受的巨大不幸、极端孤独和难以言表的悲伤时日来计算的,以好似在时间的墙壁上伸长、变形的阴暗幽灵度过的时日来计算的。“绝不是这样。”这位姑娘像一位画家探究自己的模特儿一样,在揣摩着他,同时神经质地猛吸着她一刻也不能离嘴的香烟。

“等一等。”她说。

“你远不只是个出色的小伙子。”她说。

“撇开你奇特至极的风度不说,你是个饶有兴趣、见解深刻的人。”

“那当然,是这样,”马丁表示同意,一面苦笑着思索道,“你看我的话有道理吧?”——因为只有某人并非出色之辈时才会听到这样的话,其他一切都无足轻重。

“但是我告诉你稍等一等,”她气恼地答道,“你又长又瘦,就像埃尔·格列柯笔下的人物。”

马丁嘟哝了一声。

“别吱声。”她继续恼怒地说道,好似一位博学的智者,在就要找到所寻求的最终公式时而被别人打断思路或被分散注意力一样。她又贪婪地吸起了香烟;当她精神专注于一件事时,她都要习惯地猛烈抽烟。她皱了皱眉头,继续说道:

“但是,你清楚:只要一下撕破你那酷似西班牙苦行僧的形象,你那两片性感的嘴唇便会翻露出来。此外,你还有这双湿润的眼睛。住嘴,我知道,我对你说的这些话你一点也不爱听,但是你让我说完。我看女人们应该觉得你是有吸引力的,虽然你自己以为并非如此。你的表情也挺吸引人。这是纯洁、忧伤和被压抑的性感的混合物。但是,另外……等一等……你那突出前额下的两眼中潜藏着急切的期待。但我不知道是不是你的这一切让我喜欢。我看是另一件事……你的精神控制着你的肉体,你好像总是处于紧张状态似的。嗯,也许不是‘喜欢’这个词,或许是使我诧异,令我惊讶,让我恼怒,我不知道……你的精神犹如一位严厉的独裁者支配着你的肉体。”

“就像一位主教不得不监视着一所妓院一样。拜托,你不要生气,我已经知道你是个天使般的人了。另外,正如我对你说的那样,我不知道这是你让我喜欢的地方还是让我最厌恶的地方。”

马丁竭力把目光凝聚在雕像上。他说当时既害怕又着迷,害怕自己转过身去,但同时又按捺不住要这样做的欲望。他记得有一次在魔鬼峡下的乌马瓦卡峡谷,当他凝望着脚下漆黑的深渊时,一股不可抗拒的力量突然驱使他往峡谷的另一边跳去。而此刻他又经历着类似的情况:感到好像有一股力量推动他越过黑暗的深渊“跳向他生命的彼岸”。于是,那股无意识然而不可抗拒的力量迫使他把头掉转了过去。

他勉强模糊地看见了她,但很快移开了目光,仍然牢牢地盯着不远处的雕像。他对人有种恐惧感:他觉得他们难以逆料,不过最糟糕的是,他们是如此卑鄙、肮脏,相反,那些雕像倒给他以宁静的幸福,它们属于一个井然、悦目、洁净的世界。

但是,他已无法看清雕像了:他仍然保留着那位陌生女性刹那间留下的印象,她裙子的蓝色斑点,她又长又直的黑发,她苍白的面容,她那钻入他肌肤的目光。仅有勉勉强强的几丝痕迹,犹如画家飞快地勾勒出的一幅画稿,没有任何能够表明人物确切年龄和所属类型的细节。但是他知道——他说这个词时特别加重了语气——某件重要的事情刚刚在他的生活中发生:这倒不是因为他眼睛所看到的那一切,而是由于他在寂静中所接收到的信息。

“布鲁诺,您曾多次给我讲过,说不是总有大事情发生,说几乎从没有什么事情发生。一个人穿过达达尼尔海峡,一位先生当上了奥地利总统,一场瘟疫在印度的某个地区蔓延,这些事情对于一个人来说没有任何意义。您自己亲口对我讲过,说这太可怕了,但就是这样。相反,在那一时刻,我非常清楚地感觉到刚刚发生了某种事件,某种将改变我生活航程的事件。”

他不能确切地说这件事持续了多长时间,但他记得,在经过了一段他感到极其久长的时间后,那个姑娘站起身来缓缓地离去了。可是,在她慢慢远去的当儿,他盯着她观察了一番:高高的身材,左手拿着一本书,走起路来有种紧张不安的样子。马丁不知不觉地站了起来,并迈步朝同一方向走去。但是突然,当他意识到正在发生的情况并设想她可能回过头来看见他紧随其后时,他吓得停住了脚步。这样便只能望着她朝上面走去,由巴西大街折向了巴尔卡塞。

她很快从他的视线里消失了。

他缓缓地回到了长椅跟前,坐了下来。

“但是,”他对布鲁诺说,“我已经不是以前那个人了,而且再也不会成为以前那个样子了。”

——摘自《英雄与坟墓》,上海译文出版社出版

作者: [阿根廷] 埃内斯托·萨瓦托

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋