在古生物学上,有这样一个远古的历史时期,叫作寒武纪。

它在距今大约五亿四千万年前,当时地球上发生了一件奇幻又奥妙无比的事,被称为“寒武纪生命大爆发”。

在一个很短的时间里,好像神灵播撒了种子一样,生命忽然狂飙突进,爆发式地诞生和进化了。

单细胞生命跃进到了多细胞的高等形态。节肢动物、棘皮动物、软体动物、腕足动物甚至苔藓动物纷纷出现,几乎所有现生动物的门类都在这个时期诞生。

在这之前,地球上的生命代表还是原始的蓝藻、金伯拉虫。而在寒武纪之后,生物猛然有了五官、四肢、脊椎,还产生了眼睛,第一次看见了蔚蓝的世界。三叶虫、奇虾、海绵、海百合、昆明鱼……大海中骤然生机勃勃。

而本书的主题——唐诗,也经历了一个极其类似的“寒武纪大爆发”。

如果穿越历史时光,回到公元650年前后,尽管唐朝已经建立了30余年,但诗坛还是沉闷的、乏味的。人们只是在宫廷里写着一些浮靡空洞、境界逼仄的诗,活像是原始的蓝藻、金伯拉虫。

忽然间,就像生命在寒武纪的爆发一般,水沸腾起来了,海洋喧闹起来了。新的一批诗人诞生了,王勃、卢照邻、骆宾王等“四杰”诞生了,陈子昂诞生了,沈佺期、宋之问、杜审言等诞生了,诗歌冲出了宫廷,出现在茅屋驿站、河畔林间、边关塞漠。人们抛弃了宫廷里的琐碎,开始书写苍凉世界,表达心灵之声,诗的世界焕然一新,直到李白、杜甫的诞生。

这个奇妙的过程,我称之为“唐诗的寒武纪”。

在这本书里,我会给大家解读这些神奇又有趣的问题:

唐诗是哪里来的?为什么会有这一场大爆发?

是谁埋下的火种?谁又点亮了火炬?

谁是伟大的接力者?又是什么促成了李白和杜甫的诞生?

希望大家能喜欢这一奇妙的旅程。

关于诗歌,还经常有人问这样一个问题:诗到底有什么作用?

我觉得其中之一,是消解我们的孤独。

人永远是孤独的,而任何艺术都有一个终极的使命,就是帮助我们对抗孤独。诗也是这样。

所谓诗歌,就是人类中最敏感、最多情的那部分成员,先把所有的悲哀喜乐都经历过一遍,把他们千疮百孔的心灵展示给你看。然后当你再经历那一切的时候,就会觉得不那么孤独。

你看着月亮感到孤寂的时候,会想起“举杯邀明月,对影成三人”,然后便消解了一些孤独了。你漂泊在外,走在清冷的道路上,想到“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,便可能减少了一丝惆怅了。你辞别好朋友,忽然想到“海内存知己,天涯若比邻”,便获得了一些慰藉了。——是啊,我经历的这些,原来他们都经历过,在人类之中,在时光的长河里,我并不只是一个人。

从这个意义上说,诗人们是燃烧了自己的生命,以通透我们的人生。

“云山已发兴,玉佩仍当歌。”希望在这一段关于诗歌的旅程里,我们并肩同行。

《唐诗寒武纪》

王晓磊(六神磊磊)著

北京十月文艺出版社出版

《唐诗寒武纪》是六神磊磊唐诗三部曲的第一部。从六朝到初唐,从谢灵运走出乌衣巷、开始少年游的405年,到天才涌现、点亮星河的初唐之末,时间跨度三百多年。作者打通时光隧道,走进大唐的诗歌江湖,围绕这一时期的重要诗人,如王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王、宋之问、杜审言、上官婉儿、张若虚、陈子昂等的独特际遇,讲述了在诗歌高峰——以李白、杜甫为代表的盛唐诗出现之前,诗坛怎样冲出沉闷乏味,就像生命在寒武纪爆发一样,气象焕然一新。

>>内文选读:

浪漫的初唐

暗尘随马去,明月逐人来。

——苏味道

一

“初唐”时代结束、“盛唐”时代开启的时间,一般认为是 705年。而恰恰就在这一年的元宵节,诞生了一首十分美丽的诗,叫作《正月十五夜》:

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游伎皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

这首诗所写的,是东都洛阳的元宵之夜。

唐朝的大都市生活其实没有你想象的浪漫丰富,平时是要宵禁的。黄昏之后,“闭门鼓”咚咚打过,城中的里坊关闭,大门落锁,人就不能上街了,否则被禁军抓到就打屁股。每年只有正月十四、十五、十六三天除外,不必宵禁,叫作“金吾不禁夜”。什么是金吾?就是打屁股的禁军。

一年只能嗨三晚,市民当然要抓紧机会狂欢了。于是乎到了晚上观灯之时,城里人山人海,一片银花火树。城河被映照得如同天上的星河,美丽的歌妓浓妆艳抹,踏着《梅花落》的歌声在人潮中穿行,处处流光溢彩,恍如天上人间。

然而有一次,我又无意翻到《正月十五夜》这首诗,忽然浮起一个念头——这首诗恰好诞生在初唐之末、盛唐之初的分水之年,岂不是很巧?

它所描写的固然是元宵美景,但如果我们用它来形容初唐的诗歌,不是也很恰当吗?

二

试想一下,如果我们站在公元 705年的节点上,回头望去,看视有唐以来90年的诗,看它从最初的萎靡,到此刻的气象万千、火树银花,难免产生“星桥铁锁开”的感慨。

按理说,这铁锁,似乎开得晚了一点,诗的勃兴应该早些到来的。它的准备工作其实早已经就绪了。在唐朝建立大约四百年前,东汉末年的时候,五言诗就已经打磨成熟了。三国时代的人已经可以读到非常棒的五言诗。而在大约两百年前,到了南朝刘宋的时候,七言诗也已经准备就绪。那个时代的大诗人鲍照已经可以熟练地用七言诗高呼:“君不见少壮从军去,白首流离不得还。故乡窅窅日夜隔,音尘断绝阻河关。”

这时,诗的繁荣还差一块拼板,叫作声律。前文中我们已经讲过,同样是一句话,同样的字数,为什么有的读起来就声韵铿锵、悦耳动听,有的读起来就十分拗口?人们慢慢意识到:这是声律在暗中起作用。

在唐朝诞生之前一个世纪,这最后一块拼板也终于被补全了——有一个叫沈约的聪明人,根据前人的研究成果,总结出了一套关于诗歌声韵的规律、诀窍和禁忌,发明了“四声八病”之说,让一种全新的诗——律诗的诞生成为了可能。

此外,唐代诗歌中最重要的几种题材:边塞诗、怀古诗、离别诗、留别诗、闺怨诗、咏物诗、山水田园诗、酒后撒疯说胡话诗……都已经齐备。每一种题材都已有杰出的前辈写过,留下了许多模子和范本。

关于诗的一切关键要素,到隋唐之前都已经完成,就好像柴薪已经堆满,空气已然炽热,就等待那最后的一丝火星了。可它却迟迟没有出现。

沉闷、燥热、无聊……人们熬过了唐朝最开始的数十年,情况仍然没有什么变化,火种依旧在深处封存着。

那些年里,撑持着诗坛台面的,是一帮宫廷里的老人。他们从旧时代走过来,身份高贵,谙熟经典,训练有素,出口成章,但却又是那么缺乏创造力。他们也不满意现状,想要改革,想要振奋,不愿再像前辈那么绮丽、琐碎和柔靡,但他们却又看不到前路,走不出过去的泥淖,只好狐疑地把宫体诗一首首作下去。

今天的许多唐诗选本,第一首都放王绩,那是没有办法,不是王绩同学非要抢沙发,而是他的“长歌怀采薇”,实在是那时为数不多的清新的句子。

难道就没有希望了吗?人们猛一回头,才发现亮光已经在不经意处出现了。一批小人物昂然举起了火炬。

跟着我们来!他们吼道。诗,打从一开始“三百篇”的时候起,就不只是宫廷里的玩物啊。谁说只有达官显贵才可以写呢?

我们小人物也可以写的!谁说只有吃饭喝酒、观花赏月才能入诗呢?我们还要写江山和塞漠。

人们观望着、犹豫着,但渐渐地,越来越多的人聚拢到了他们身后,那火把汇成一条长龙,大家呐喊着,向八世纪浩荡进发。

三

今天,许多学者都对唐诗的这一个时期很感兴趣,他们像做生物研究一样,取下这个时期的一些切片,放到显微镜下观察。

有一个日本学者叫作松原朗,专门研究了这个时期的一样东西,叫作“宴序”。

所谓“宴序”,就是当时文人们搞派对时所作的风雅序言。它可不是今天宴会的菜单、礼单之类的俗物,而是很有信息量的,能反映出文人活动的情况,比如一次派对有多少人参加,会上大家写了多少诗,等等。

松原朗发现了一个有趣的现象:到了“初唐四杰”的时候,宴序的数量猛然增多了。也就是说,大家喝酒、作诗的活动开始频繁了。

“四杰”流传到今天的宴序,多达54篇。相比之下,之前吴、晋、宋、齐、梁、陈整个六朝几百年里,留下来的宴序总和也不过只有七篇。而在“四杰”之前的唐初50年,则一篇宴序都没有。

他认为这侧面说明了一件事:越来越多的人开始写诗。

人们开始不仅仅在长安、在洛阳写诗,也在各个州府县城、馆驿茅屋、水畔林间写诗了。

他们之中,许多是中下层的官僚,甚至寒门士人。他们没有资格写宫体诗,于是更多地描绘各色江山风物、社会人生,更自由地抒写心情。

江湖翻腾起来,新的风格恣意生长,诗坛不再千人一面,而是像物种大爆发般,呈现出各种不同的风格。面对深秋寥落的山景,那个叫王勃的山西诗人,用一种庄严典雅的风格,写出了帅得人眼晕的诗句:

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山黄叶飞。

他抛弃了那些陈腐的套路,没有写宫体诗中“哎呀我真不舍得离开”之类的矫情句子,而是选择了一帧胶片感十足的画面——“山山黄叶飞”,作为诗的结尾。

面对月色下浩荡奔流的春江,一个叫张若虚的扬州诗人也果断抛弃了靡艳的辞藻,拒绝去雕琢琐碎小景,而是45度角仰望夜空,用空净华美的语言,直接叩问生命和宇宙的奥秘:

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月,江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

他的这一篇作品,就是后来孤篇横绝的《春江花月夜》。

随着“星桥铁锁开”,诗歌的世界终于“暗尘随马去”了。这暗尘,是沉积板结了百年的尘土,隋文帝发文件扫除不清,李世民亲自带头写作也扫除不清的,眼下终于松动了、拂去了,直到从四川射洪冲出来陈子昂,给了这“暗尘”以最后的一次涤荡。

于是“明月逐人来”,夜空一片开阔。不断有天才满溢的玩家加入,“游伎皆秾李,行歌尽落梅”。他们竞芳斗艳、自在欢唱,完全不必担心它会太早结束,因为“金吾不禁夜”,这一场诗的盛世才刚开始呢!

四

然后下一步呢?暗尘去了,铁锁开了,之后何去何从?在初唐诗人们的面前,依稀出现了两条道路:一条叫作“复古”;一条叫作“创新”。

诗人们自动分成了两拨,开始争论起来。一拨人说:我们要创新,要向前看,要面向未来。我们要创造一种新的诗的体裁,它的声律必须更严格,它的对仗必须更精准,它的形式必须更工稳。相信我们吧,它一定会有远大的前途!

在这一拨人里汇聚了许多高手:沈佺期、宋之问、杜审言、苏味道……前三位我们已经介绍过了,乃是“律诗之祖”。在资历上他们也绝不可忽视,苏味道是后来“三苏”的祖宗,杜审言是老杜的爷爷,都是当世的泰斗。文章开头提到的那一首《正月十五夜》就是苏味道的名篇。

这些诗人商议完毕,手拉着手,逸兴遄飞,一路前行而去了。

另一拨诗人却立在了原地,没有跟随大部队前去。领头的就是陈子昂。夕阳把他的影子长长地投在地上,显得有些孤单。

“我们应该向后看,要回首过去。”他向为数不多的支持者大声说,“诗,在最近几百年里已经死掉了。我们要回头去寻找一个过去的美好时代,把它的遗产继承下来,让它在这个世界复兴。”

就像但丁、彼特拉克、达·芬奇寻找到古希腊一样,陈子昂也寻找到了一个他理想中的黄金时代:建安。

轰隆声中,他推开了那扇尘封已久的古老大门。在这座殿堂里,矗立着曹操、曹丕、曹植、孔融、陈琳、王粲等“三曹”和“七子”的塑像,这里还飘扬过“对酒当歌,人生几何”“亭亭山上松,瑟瑟谷中风”的壮声。只不过很久没人来了,这里似乎已被人遗忘,杂草侵蚀了台阶,墙垣上已经爬满藤萝。

陈子昂拂拭蛛网,打扫灰尘,重新点燃了殿中的巨烛。他坚信,诗歌一定要向过去那个时代学习,要苍凉古直、慷慨悲歌,才有出路。

这是一条寂寞的复古之路。在他的时代,一种全新的诗歌—律诗已经越来越流行了,他却偏偏选择了去写古诗,仿佛是一个挥舞着锈铁矛的执拗武士。

陈子昂,确实是曹操的后继。他们写诗时的起兴手法都是一样的。曹操说:“蒲生我池中,其叶何离离!”陈子昂则感叹:“兰若生春夏,芊蔚何青青。”

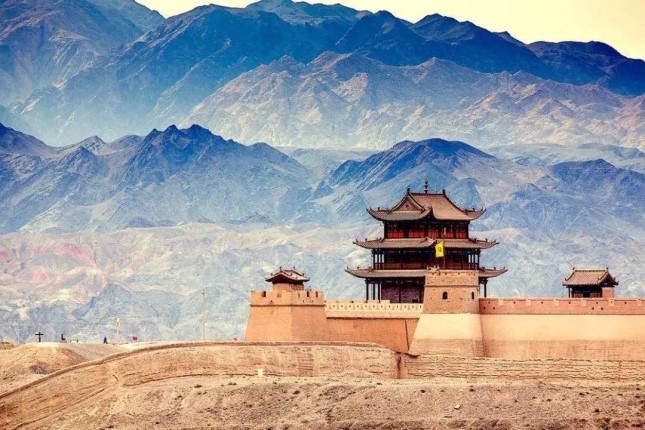

陈子昂的边塞征战诗也极像曹操,和后世边塞诗人岑参等的明显不一样。后来岑参等人的诗,读来像是记者的战地报道,细节丰富,有很强的第二视角的感觉—“将军角弓不得控,都护铁衣冷难著。”陈子昂的读来则像是游侠的笔记:

苍苍丁零塞,今古缅荒途。

亭堠何摧兀,暴骨无全躯。

黄沙幕南起,白日隐西隅。

汉甲三十万,曾以事匈奴。

但见沙场死,谁怜塞上孤。

——《感遇》之三

他的《感遇》系列第二十九首,则像是一个统帅的行军日志,完全是读曹操《蒿里行》《苦寒行》的感觉:

严冬阴风劲,穷岫泄云生。

昏曀无昼夜,羽檄复相惊。

拳跼竞万仞,崩危走九冥。

籍籍峰壑里,哀哀冰雪行。

还有他的《感遇》第三十四首,是一个侠客的小传:

朔风吹海树,萧条边已秋。

亭上谁家子,哀哀明月楼。

自言幽燕客,结发事远游。

赤丸杀公吏,白刃报私仇。

避仇至海上,被役此边州。

故乡三千里,辽水复悠悠。

每愤胡兵入,常为汉国羞。

何知七十战,白首未封侯。

陈子昂所写的这个边塞的武士,多么像曹操《却东西门行》里面的鸿雁啊。他感叹的“故乡三千里,辽水复悠悠”“何知七十战,白首未封侯”,不就是曹操的“戎马不解鞍,铠甲不离傍”“冉冉老将至,何时返故乡”吗?

此外,陈子昂还是李白的先声。

李白出生的时候,陈子昂刚好去世。前者简直是后者的转世灵童。

这两位牛人实在是太像了,不管是来历、风格,还是气质、三观。如果写下这么一段诗人的简介,你几乎分不清楚这到底是陈子昂还是李白:

他来自蜀地;自带侠气;富于浪漫情怀,梦想着建功立业,然后功成身退;最喜欢的古人是燕昭王、鲁仲连;崇尚复古,大爱建安文学;明明可以靠写五律吃饭,却更喜欢写奔放自由的古诗;创作了一部重量级的古体五言组诗,成为业界标杆。

陈子昂写了38首《感遇》,李白就写了59首《古风》。陈子昂大声疾呼“昭王安在哉”,李白就“呼天哭昭王”。他们的三观也一脉相承,陈子昂说“汉魏风骨,晋宋莫传”,李白就说“自从建安来,绮丽不足珍”。难怪林庚先生曾说,陈子昂是李太白活跃在纸上,在李白之前点燃了浪漫主义的火焰。我想,上天大概是怕李白诞生得太突兀,冲击波太强,下界无法承受,所以先派遣下陈子昂来,让他冲杀一番,扫荡诗坛的最后一丝绮靡,迎接李白的到来。也正是为此,陈子昂写古诗的时候还有浓浓的曹操、刘桢的痕迹,等到李白提笔的时候,就渐渐没有了古人的束缚,而是在一片澄碧的江海上舞蹈了。

五

唐诗的寒武纪,终究要迈向中生代的。回到我们之前所说的,初唐的两拨诗人,分别在“追寻旧世界”和“开拓新世界”的路上,各自筚路蓝缕,艰难行进着。这两拨勇士,在各自的征途中都看到了美丽的风景,也都创造出了了不起的成就。让人意想不到的是,在后来的某一个时刻,这两股看似方向迥异的潮流,会令人惊讶地重新汇合。

在“追寻旧世界”的这支队伍中,会涌现出李白。复古之路走到了他这里,就到了顶峰。古诗和乐府在他的手上发挥得淋漓尽致,到达了前人没有到过的境地。所谓“举手扪星辰”,他摸到了天。

而在“追寻新世界”的这支队伍中,会出现杜甫。他是开启新时代的大师。新的世界里的诗,五言律诗、七言律诗、长篇排律,都在他的手上锤炼、定型、完善,诗的题材也最大限度地拓宽。

这有点像是中国书法的历史。苏轼曾写过一段关于书法的有趣论述,他觉得书法中有两个世界:一个是唐朝之前的旧世界,那是属于王羲之、钟繇的古代。那个世界是玲珑的、飘逸的,“萧散简远”,天真自然。

另一个是从唐代开始的新世界,是属于颜真卿、柳公权们的新时代,他们“集古今笔法而尽发之”,后世的人们纷纷学习他们,但与此同时,王羲之的旧世界也逐渐变得模糊、遥远,过去的那种飘逸再也难以寻访了。

苏轼的这一段评论,拿来说诗歌也是很有意思的。

李白就是旧世界的终点。所谓“太白诗犹有汉魏六朝遗意”,诗的旧世界到了他,便走向收束了。换句话说,你如果跑回到《诗经》的古代,转身向前望去,所能看到的最后一个人,就是李白。

我读过一本小书,叫《既见君子 —过去时代的诗与人》,其中有一段话:“倘若一个读者是从《诗经》的源头顺流而下,那么他在遭遇李白时却注定会生出一种若有所失的感慨,因为这位读者知道,接下来他将飞流直下,从一个浑然一体、万物生光辉的古典世界,跃入四季无情的流转。”

而杜甫,则是新世界的开端。

莫砺锋教授说过这样一段话:“如果把中国古典诗歌比作一条源远流长的大河的话,杜甫就像位于江河中游的巨大水闸,上游的所有涓滴都到那里汇合,而下游的所有波澜都从那里泻出。”

李白和杜甫会相遇,他们将背靠背站在一起,支撑起唐诗的下一个纪元。它有一个光辉的名字,叫作盛唐。

作者:六神磊磊

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋