1933年,某作家在《潮流》杂志上食指大动地谈道:“秋风一起,酒肴又增一味,即蟹也。”万物丰收的秋日里,肉肥膏黄的毛蟹很容易脱颖而出,以阵阵醇香和满口鲜甜,激得食客肚里馋虫大作。一如今日的我们,百年前的近代先民也无力抵挡毛蟹的诱惑,他们或持螯赏菊,或街头嗦钳,共同书写了城里乡间共有的毛蟹“鲜”事。

有河湖处皆得蟹滋味

毛蟹,学名中华绒螯蟹,是我国淡水蟹中产量最大的一种。毛蟹在我国分布广泛,许多地区的河湖、沟塘、稻田里都能得见其踪。可以说,但凡有河湖处皆得蟹滋味。

长三角水乡是毛蟹的主产区之一,大名鼎鼎的阳澄湖且留到后文单论,先来看看百年前其他长三角水域的毛蟹出产情形。

1929年《国闻周报》品评称“产蟹之区,在苏则推洋(阳)澄,在绍则推荐湖,此夫人而知之者”。相似的提法,也见于近代报章对西湖、湘湖产蟹的赞美。可见虽然彼此之间难分伯仲,浙东湖泊所产毛蟹之优,却是不争的事实。

苏南更是远近闻名的毛蟹“原产地”。1935年,《大地》月刊所载杂文写道:“记得从前服务丹徒铁路税局时,该处地濒长江,产蟹很多,价亦很廉,计每斤大约一角左右。上海所卖之洋(阳)澄湖大闸蟹,类多此种长江蟹。那里很可口的蟹粉馒头、饺子,每只只卖三个铜子,比上海“北万馨”“五芳斋”的好得多。大约也是因为产蟹,蟹价便宜的缘故吧!”蟹多而廉,着实令老饕怦然心动。

当然,对商业化程度较高的近代苏南蟹市而言,高品质蟹更多还需支应外销市场。1946年,《苏州明报》对此介绍称“无锡、吴江蟹都用轮船装到上海,供上海人大嚼,大蟹、老蟹搜刮殆尽。使鱼米之乡的产蟹地方,反而吃不着大蟹了。最容易证明的,便是上海的蟹,平均要比苏州大”。而苏州的路边摊则消耗了高、中端市场乏人问津的差蟹,“马路旁边专销死蟹的白煮蟹摊子,不但煮熟,而且姜醋、酱油,一应俱全。因为价格便宜,车夫们趋之若鹜”。看来那时吃蟹既无阶级限制,也着实逃不开阶层差异。

1940年《良友》杂志刊登的上海街头蟹摊景象(图源:上海图书馆数据库“全国报刊索引”)

除却天然水域捕捞,近代江南渔民也将毛蟹养殖做得风生水起。

稻田养蟹是充分利用蟹类食性的一种共作模式。1936年11月,《大公报》记述了宁波余姚的稻田大闸蟹“放养”:“梁虹桥董家义闸,农民除布种收谷外,闸内河蟹,出产亦丰。由各农家负责管理闸门,并报就近公安机关保护,以免宵小偷捕,并妨碍晚禾灌溉。”待公历11月中旬晚稻收割入仓后,农民便会开闸放水,捕捉稻田内的河蟹。据该新闻记载,当年余姚董家义闸附近的稻田,出产了三万余只河蟹。

一些地方性养蟹技术也发挥了独特的优势。1935年,《新闻报本埠附刊》记录了无锡养蟹育肥的“填鸭”模式:“用大竹筒为笼,一端留节,余均沟通。外凿小孔若干,以利水流。若长约半丈外,直径四五寸之竹筒,可养蟹二三十只。仅饯以稻根泥,别无他物。泥与蟹同时纳诸筒内,封其一端,置之活水浜中,听其自然可也。如此则蟹不劳而食,生长极速,坚硬肥美。”

把视线转向华北,近代京津居民的中秋餐桌上也有一款“本地蟹”——胜芳蟹格外惹人垂涎。1941年《新天津画报》赞扬道:“天津之蟹,以胜芳为最著,犹上海市上之洋(阳)澄湖蟹也。”1935年,《大公报》新闻进一步解释了“天津螃蟹出产,以小站、胜芳一带较多”的原因:“该处盛产稻米,蟹喜食稻,故肥硕较他处者为佳。”

胜芳地方不大,却是近代华北远近闻名的“鱼米之乡”。1947年,《新闻导报》讲述了这座小城的风土物产:“胜芳是文安县属一大镇,四面环水,交通发达,人口四万余,物产以大米、苇席、蟹、藕粉为大宗。”胜芳蟹等华北“土产”毛蟹,给饮食偏重“陆地”的北方口味带来了新鲜感刺激,于是乎在秋日的京津餐桌上,毛蟹颇受欢迎。1934年,《人言周刊》就此概述道:“北平的螃蟹大部来自天津附近,虽然没有长江流域的湖蟹大而味美,但也相差不多。在七月中旬以后,北平的街头巷隅,都可以看到食余的红甲残壳,可见北平人的嗜蟹之深。”

不论南北,对近代食客而言,有时候大啖毛蟹不仅是去尝个味道,戏说起来,还算在“保卫粮食”。泛滥成灾的毛蟹,可是百年前水稻田的一大“天敌”。据《水产月刊》新闻,1935年秋收时节,舟山群岛的六横岛“毛蟹成群横行,稻梗被蟹螯钳断,颗粒无收,酿成千古奇灾”。翌年,《农林新报》称宁波奉化“沿江一带,又有稻蟹横行,噬食禾茎。一经被害,无不枯萎,虽有农夫、牧童星夜捕捉,每日不下数百余斤,仍然不能稍刹其凶势。一般农民,莫不叫苦连天”。

问题是怎么才能抓到张牙舞爪的毛蟹呢?与其正面相对,不如“守株待兔”。百年前的捕蟹,是一段段灯影下的夜行守候。1923年《儿童周报》描绘到:“在迎潮桥的左面,有一个用芦草编成的簖。簖的两边岸上,有二个草棚,是预备在这里过夜的。农夫和他儿子,每夜要到草棚的左右守候着。”

1934年上海《儿童世界》上的捕蟹歌(图源:上海图书馆数据库“全国报刊索引”)

美而难求的阳澄湖蟹

毗邻苏州城的阳澄湖,完全称得上百年前以及百年来中国蟹业的“圣殿”。近代阳澄湖蟹产业究竟有多庞大?且看1936年《上海市水产经济月刊》给出的数据:阳澄湖“湖中有专捕湖蟹之二百余艘渔船”,如此规模,实在是蔚然壮观。

1928年编纂的《苏州风俗》形象阐述了阳澄湖蟹的优质秘诀与出品特色:“水味甚甘,故所产之蟹,不如沙湖、吴淞江等处所产者之肉味带咸。湖蟹上市,大抵九、十月间,则膏油丰满。”对于如何甄别阳澄湖蟹,《苏州风俗》也列出了一干技巧:“此湖之蟹,足上生金色毛,背壳作青灰色。欲验其真假,取此湖之蟹,与他湖之蟹同置金漆盘中。他湖之蟹,以盘滑而不得行,此湖之蟹,则以其足毛甚长,故仍横行自如。”

之所以要提鉴别法,关键还是冒充者过多。1935年,《时事新报》直言:“上海的蟹贩,都以别处的蟹冒充洋(阳)澄湖,所以我们在市上所见者,竟可以说没有一只蟹不是洋澄湖的。所谓鱼目混珠,买蟹的人非是老饕,定必莫名其妙。”

物以稀为贵,百年前的人们要想一睹真正阳澄湖蟹,大概率还是要“躬行下田”——到原产地走一遭。1942年《杂志》刊载的报告文学《洋澄大蟹》坦言:“要吃真的洋(阳)澄湖蟹,只有在昆山、苏州两地可以吃到,这是两地距离洋澄湖最近的缘故。凡是运往青浦、嘉定、太仓、松江、上海、浦东一带的洋澄湖蟹,都以昆山为集散地。凡是运往嘉兴、杭州、湖州、无锡、常州、宜兴、镇江、扬州、南京一带的,都以苏州为集散地。‘近水楼台先得月’,距离愈远,经过几个‘转手’,不用说中途都被‘调包’的啦!”

正因此,当年沪上新潮人士还曾搞出一套“追鲜”的昆山寻蟹旅行。1935年,《上海青年》刊载了一则通启,所谈便是此事:“吾人居住申江,所食多为外江蟹,远不如该地所产者之鲜美。如欲食真正之洋(阳)澄湖大蟹者,非亲至昆山不可。故本会联谊社遂有昆山旅行之发起,定期本月廿七日早车出发,当晚返沪。此行既得持螯赏菊,并可游览昆地名胜,诚一举而两得。”

1915年《儿童教育画》上的吃蟹图(图源:上海图书馆数据库“全国报刊索引”)

到了阳澄湖畔,除了细品蟹鲜,也大可进一步尝尝花样百出的毛蟹美味“延伸品”。1942年,报告文学《洋澄大蟹》描绘道:“为了昆山是产蟹的地方,到昆山菜馆中去点菜,千万不要忘记了‘蟹羹’,因为上海的‘蟹羹’,大都是假的多,是一些鱼肉与咸蛋黄冒充的。其次,昆山的蟹肉包子,是和南翔馒头同样驰名远近,一层极薄的皮,里面包的都是蟹肉、蟹黄、蟹油,只要幻想幻想,已足够垂涎三尺了!”

有趣的是,杭州西湖也曾有与阳澄湖相仿的“蟹史”。1932年,《怎样的游西湖》述说了其间趣事:“西湖多淤沙,里湖间有葑田,故产蟹,士人呼为湖蟹,色青而肥,形较阳澄湖产者略小。”这种西湖毛蟹的各种吃法“均为湖上食谱中无上之美品。惟秋季有之,且所产不敷所需,菜馆中每每以外河之蟹诳称为湖蟹,以欺顾客”。

看来无论是什么土产,一旦挂上了“名产地”的招幌,总归难逃“效颦”之烦。

挑买的诀窍与讲究

鲜香可贵,好蟹难求。买蟹是门细致活、技术活。

虽然近代都会市面上的毛蟹大多已被“五花大绑”,但一些时候主厨还是要有胆量和方法面对张牙舞爪的“怪兽”。1934年,《上海报》介绍了本地人挑蟹时应对毛蟹袭击的土法:“苟不慎为蟹钳所钳,只须将手指连蟹,浸入清水之盆中,则蟹悠然释手游去。”

有此诀窍,便可以挑蟹了。买毛蟹除了要避开死蟹,最重要的目标是“拣肥”。1946年,《南京晚报》所刊《买蟹须知》提醒读者“到菜场买蟹,先用手捏一捏蟹脚,坚硬者已老黄满,否则尚嫩”,这是一个实用方法。

对特定“蟹种”,百年前的先民们也有善加鉴别的慧眼。1935年,《时事新报》称上海青浦“七汇地方所产的蟹,非常的硕大,而且还有一种奇特的标志——因为别处的蟹脐上的斑纹,每作‘工’字形,而七汇蟹是作‘未’字形的。所以要辨是否真七汇蟹,只要一看脐上斑纹便会明白的”。

当然,蟹贩的精明总会让稍有大意的消费者悔叹不已。对时人来说,要买到好蟹,少不了多留几分心眼。

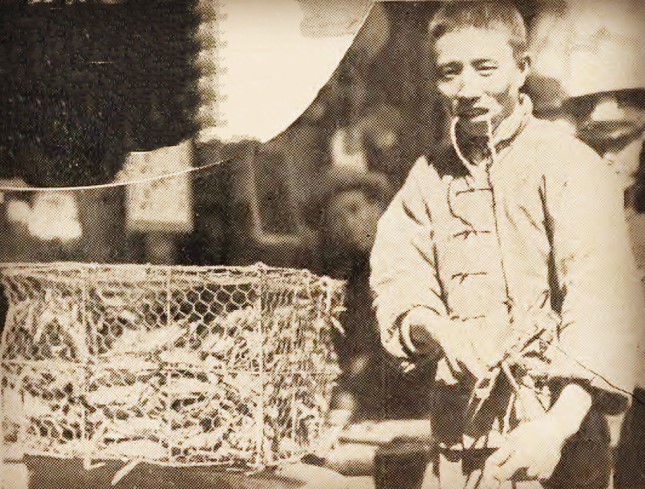

1911年小贩正在菜市场里“嘴手并用”绑蟹(图源:上海图书馆数据库“全国报刊索引”)

首先是各行各业常见的“偷秤”问题。1928年《上海常识》披露道:“一过了中秋节,各马路上都有蟹摊了。大马路上日昇楼一带更多。购蟹时最好自己带秤去,因为他们的秤很小,一定要吃不小的亏咧!”

接下来是“死蟹复活”——要知道死蟹有毒,这可是个“大坑”。1930年,上海《大常识》三日刊揭开了黑心蟹贩的“遮羞布”:“购者市得蟹而归,不一时而皆僵者,何也?因若辈先拣将死之蟹剔出,复以盐汤浇之,乃置之筐中,压紧使不稍动,携往街头巷尾叫卖。不啻为蟹打‘吗啡针’,藉以苟延残喘。故购时宜注意之,须拣壳青黑坚硬而有力者为佳。有黄点与灰白色者,即将毙之蟹。”

还有“变戏法”的。1934年,上海南市一位深谙内幕的老买主告知《时事新报》新闻撰稿人:“蟹必须由自己选好,交给蟹贩。如由蟹贩帮忙来选,一个不小心,会将‘呆蟹’选进去的。这一点的确是应该注意到的。不过,由自己已选定以后,还得预备调包,往往在选定了之后,因为价钱上的争执,蟹贩故意让约走去,然后,叫你回来,依你价钱卖了给你。在这一来一回的当儿,蟹贩早已把你选好的蟹调了包了。不是装上了几只呆的,便是换了小一号的。”

这口清甜绝鲜的毛蟹,真是来之不易啊!

全身是宝饱口福

百年前,普通人家吃蟹自然用不到什么雅致的“蟹八件”,蟹脚尖就是抠蟹腿、刮蟹黄的现成工具。但餐具的简陋,绝不意味着平民的“蟹味”单调枯燥。吃的精彩,还是在吃本身体现得最淋漓尽致。

毛蟹最经典也最原汁原味的吃法,是蒸熟直接享用。1936年,《机联会刊》记录了有关“大闸蟹”命名由来的说法:“在苏州挑着担子向街头巷尾喊着卖的,还要加‘大闸’二字在‘蟹’字上面。意思是说,这蟹是够‘闸’着吃了,是对于小只蟹只能用‘油酱’而言的。‘闸’的方法,是把蟹在沸水里烧透熟。”可见好蟹,还是要原味吃才妙。

懂行的吃蟹人多会给蟹伴上姜片、黄酒同享。百年前有聪明者将“驱寒”步骤前移动,做出了别具一格的蒸蟹。1929年《东省经济月刊》记载了其方法:“以醋和姜汁共一杯,和以等量之水,调成半稀薄液。既毕,乃将洗净之蟹,一枚扎一细线。持线之一端,将蟹投入沸水中,即曳出之,浸入调味液中。约半分钟,更投入沸水中,仍即曳出之,浸入调味液。如是者六、七来复,蟹已渐熟,更一二回,已可剖食。蟹体内已有姜醋,腥味尽除。”

1941年,上海《现代家庭》罗列了煮大闸蟹的注意事项:“煮蟹之前应该把蟹用麻绳扎住,捆成一个五花大绑。煮的时候不要把蟹浸在水中,应该用一蒸架,或是用篾竹的黄篮头架起来,把蟹放在上面蒸热。如此煮法,就不致因蟹浸着水而失去鲜味。”看来沪上老饕们为了最大限度呈现毛蟹的至味,下了不少功夫,费了不少心思呢!

前面提到的“不入流”小蟹,也有其美味归宿。1933年,《益世报》称体格不堪清蒸的小蟹也能变身佳肴,“拣小些的蟹,切开了,和着面粉、青菜煮食,苏州叫‘油酱蟹’,是味很鲜美的饭菜”。1947年,上海《民治周刊》则给出了另外两类建议:“至于油炸小螃蟹,佐餐或下酒,香脆美味。此外,还有醉蟹。”

一些地域性色彩很重的做法也能让人味蕾一惊。1930年,汪步青在《大常识》三日刊介绍了江淮之间的地方吃法——“煨蟹”:“以极细之木屑,浸于浓厚之酒醋混合液中,约历三、四小时,使木屑浸透。更以姜切成细末,和以胡椒等,拌入木屑中,使之匀和。乃以洗净之蟹,缚其肢腿,使之不能行动。将所备之木屑涂之,约一分厚,外更涂以粘泥一薄层。即毕,乃入火炙之,以外敷之粘泥龟裂为度。去泥,更将炙干之木屑刷去之,遂成。”“煨蟹”的享用需趁热,只需略蘸点酱油调味,便可绽放满嘴鲜香。

取蟹最精华的风味部分——蟹黄,佐以蟹肉,更可造出一道道“蟹粉”大观。

1933年,《食品界》杂志谈论了上海人对蟹粉的无尽想象力:“蟹糊,便是上海人说的炒蟹粉。剥蟹肉制羹,普通店家多掺用黄鱼、鸡蛋黄,也吃不大出。最好是不掺他物,纯用蟹肉、蟹黄油炒。或用虾仁、腰片同炒都好。必用脂油,但不宜太浮太腻。和大青菜同炒,佳味也,可以免浮腻之弊”,而上海滩各家面馆也纷纷呈现蟹粉主题的精品:“苏式或广式大面拌以蟹糊,面中最够味的,要推这一种了。”

面,总是与蟹粉那么般配。1932年版《上海风土杂记》,将蟹粉馒头和蟹粉汤团目之为“秋天尤佳”的特色小吃。1936年,《现象》月刊盛赞了常州武进的“蟹粉馒头”,并分析了“蟹粉馒头”的风味长板:“有人说:‘这样吃法,我不会爽兴吃蟹?’这是不对的。蟹肉单吃,是没有多大滋味,如果包在皮子里,便从蟹油而逼出蟹汤。诸位,请问你大闸蟹吃过了,你有没有吃过蟹汤?要吃蟹汤,就得从蟹肉馒头里去找。”

就这样,一只蟹的生命结束在锅里,一只蟹的味道,升华在了江南的精致味觉里。

(作者系上海大学历史学系博士生,中国食品行业智库专家成员。本文摘选自作者即将出版的《江南烟火:有滋有味的百年民间饮食》一书)

作者:邹赜韬

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。