《重逢 最后的对话3》

[阿根廷]豪尔赫·路易斯·博尔赫斯

[阿根廷]奥斯瓦尔多·费拉里 著

曾琳 译

新星出版社出版

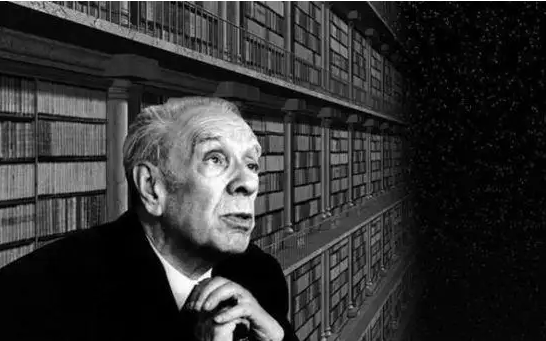

博尔赫斯是一个名字。用它来做指引我们思想的信号并非随意为之。在文学中,这个名字仿佛无限的、纯真的神明;它的所有者是一个知天知地的人,阐释天堂是图书馆的模样,是整个世界的诗篇;在“最后的对话”中,它是智慧的象征,在智慧中,语言早已超越对话本身的意义。

拉丁美洲文学巨匠人生最后两年的对话实录,一个包罗万象的博尔赫斯宇宙:关于想象、故乡、远方、时间、电影、友情,以及“对话”本身的对话。

>>内文选读

费拉里:正好您谈过一个话题,是今天人们越来越不常提及的。我记得您在西班牙接受一个重要奖项时曾经说过,如果灵魂已经通过您向其他人传递了什么,那么您会感到自己的使命已然完成。

博尔赫斯:……我终于感到自得其所了。再说,我唯一可能的使命就是文学的使命。因为,很明显,我现在84岁了,马上85岁,我还失明了。唉,与我同时代的人大部分已经离世,不过,如您所见,还有许多年轻人围绕在我这位暮年老人身边。我有时会独处,用一个个构想的点子充实这段时光。例如,今早我七点就醒了,但八点半才会有人来叫醒我。我想,那好,让我们来利用一下这段时间。于是,我开始在脑海中天马行空地描画,大致构思了一首十四行诗。过几天,它将被写成一首真正的十四行诗,现在仅仅是打个草稿。可以说我好好度过了独处的时光,我用构想和幻影充实它。只是这样听起来有些可怕,令人惊异,对吗?不过这些幻影并没有纠缠我,是一些惹人喜爱的幻影。

费拉里:我理解,您谈到缪斯,谈到灵魂,谈到由灵魂主导艺术与文学创作的时代。只是如今这些想法似乎已经式微……

博尔赫斯:不,我认为没有,您说呢?我相信所有作家都能感受到自己在接收事物。也就是说,如果作家不接收任何事物,他就无法输出什么。现在我得出了另一个结论,这个结论与我刚刚所说的并不矛盾;噢,恰恰相反,它是对前面观点的补充:作家最好少干预自己的作品。尤其不要掺入自己的见解。可以说,写作是做一场梦,一个人应当尽量真挚地做梦。他知道一切都是虚假的,但对于自己而言却又是真实的。或者说,当我在写作,我是在做梦,并且我也知道自己在做梦,只是我尽量做一场真挚的梦。

…………

博尔赫斯:……我不记得是哪个部落了,它不像科曼切人、苏人、莫希干人那么出名。好像是说在那个部落,每天早晨,一家人都会互相讲述各自的梦境,父母会教导子女在梦中该如何表现。这里有两种解读方式:第一种听起来不怎么有趣,就是如果一个人在梦中表现不错,在醒着的时候也会表现很好;第二种听起来就美多了,就是梦里的世界并不比清醒的世界虚幻,或者说清醒也是梦的一种形式。不过,可能在某些原始社会中,人们认为一个人进入梦乡就是在旅行,因此,睡梦中的他身处遥远的地方,遇见一些他以后再也见不到的生灵,因为那里实在太远了。均为北美印第安人部落。

费拉里:这个想法也很美。

博尔赫斯:多美好的想法,确实。不过,也许我们有两种解释:第一种,一个正直的人在睡梦中依然是正直的;第二种解释更美好,那就是醒着和做梦没有分别。

费拉里:人生一梦,就对了。

…………

博尔赫斯:我认为,大多数人都会以为越精明越好,但这是错误的,不是吗?对策应该和对策的受众一样马虎草率才行。

费拉里:马虎草率的事物最容易被接受,我们可以这么说吗?

博尔赫斯:我想是的。所以,过于精明缜密并不好;做人得和马基雅维利不同,不是吗?还要和追求机智敏锐的葛拉西安不同,否则就做错了。如果一个人行为举止敷衍了事,那么他很容易达到混淆视听的目的,因为他面对的也是一些马虎草率的人。于是,双方彼此相称。而太精细的思维可能起不了作用,反而无用武之地。

>>作者介绍

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(1899—1986)

阿根廷诗人、小说家、散文家、评论家、翻译家,曾任阿根廷国家图书馆馆长,被誉为“作家们的作家”,代表作有《阿莱夫》《沙之书》《老虎的黄金》等。

奥斯瓦尔多·费拉里(1948— )

阿根廷诗人、散文家,代表作有《生命之诗》《自传之诗》《存在之诗》,曾与阿根廷多位作家共同录制电台对谈节目。

作者:博尔赫斯;费拉里

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋